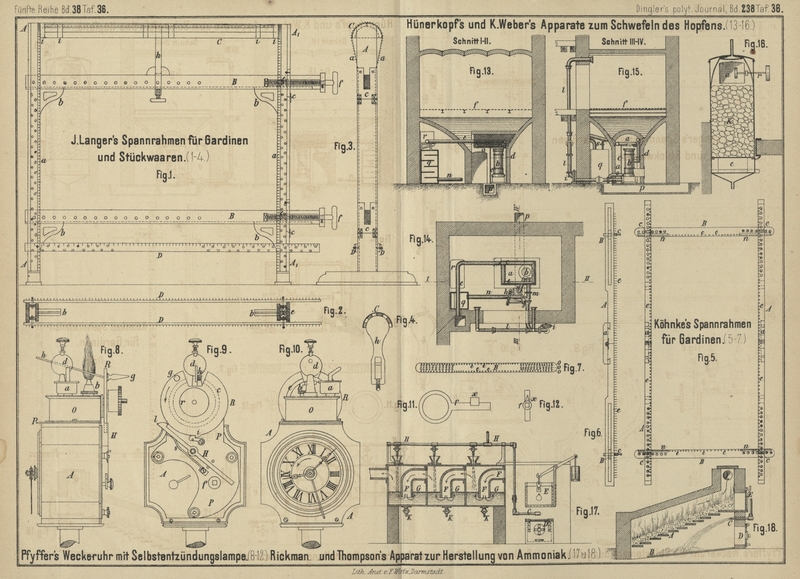

| Titel: | Pfyffer's Weckeruhr mit Selbstentzündungslampe. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 476 |

| Download: | XML |

Pfyffer's Weckeruhr mit

Selbstentzündungslampe.

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

[Pfyffer's Weckeruhr mit Selbstentzündungslampe.]

Das Uhr- oder Weckergehäuse A (Fig. 8 bis

12 Taf. 36) ist von gewöhnlicher Einrichtung. Die Vorrichtung zum

Entzünden der Lampe, sowie diese selbst, befindet sich auf der hinteren und oberen

Seite des Gehäuses.

Die Lampe besteht aus dem Oelgefäſs O mit der

Eingieſsöffnung a und dem Brenner b. Die Scheibe R,welche

ihren Drehpunkt am oberen Ende der Platte P hat, ist

mit einer gerauhten Rinne c und einer in der Kapsel r eingeschlossenen Spiralfeder versehen; ferner besitzt

die Scheibe R wie ersichtlich einen Ausschnitt, welcher

nach Wirkung des Apparates die gezeichnete Lage einnimmt. Mittels des Handgriffes

g wird diese Scheibe in der Richtung des Pfeiles

herumgeführt, bis die vorspringende Nase i derselben

hinter die Nase l des zweiarmigen Hebels H zu liegen kommt; durch die Feder s wird dieser Hebel und mit ihm seine Nase l gegen die Scheibe R

gedrückt, wodurch deren Rücklauf so lange verhindert wird, bis der Wecker in

Thätigkeit tritt. Sobald dies geschieht, dreht sich der Schlüssel f (in Fig. 11 und

12 besonders dargestellt) und mit diesem seine Nase x zurück, wobei die letztere den unteren Arm des Hebels

H nach aufwärts bewegt, wodurch der andere Arm mit

der Nase l nach abwärts ausweicht. In Folge dessen wird

die Hemmung zwischen i und l aufgehoben, die Scheibe R springt vermöge

der ihr durch die Feder r mitgetheilten Kraft zurück;

dabei streicht die Rinne c an dem Zündstoff des im

Ständer d eingespannten Streichholzes h vorbei und entzündet dasselbe, worauf der Docht des

Brenners b sofort zu brennen anfängt. Diese Vorrichtung

ist sicher und wirksam.

Tafeln