| Titel: | Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und Gyps. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 476 |

| Download: | XML |

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement

und Gyps.

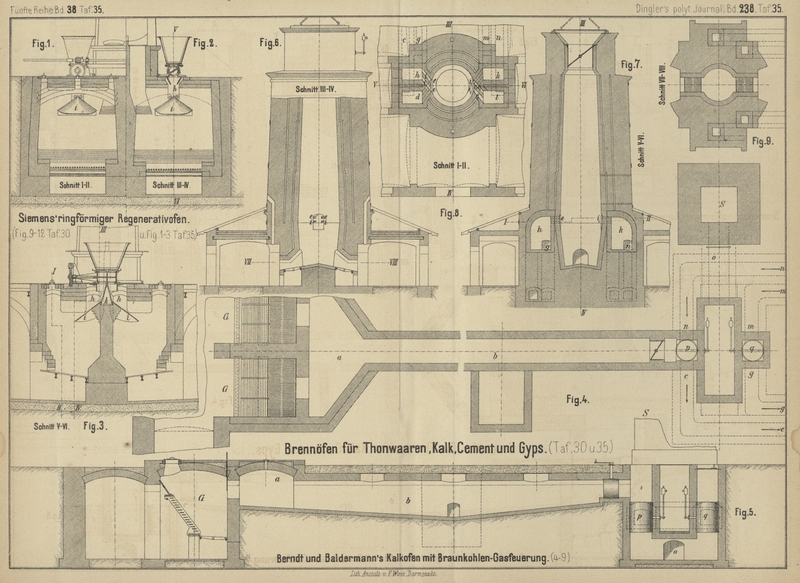

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

(Patentklasse 80. Fortsetzung des Berichtes S. 414

d. Bd.)

Ueber das Brennen von Thonwaaren, Kalk, Cement und

Gyps.

Um zur Erreichung einer gleichmäſsigen Temperatur einen möglichst

regelmäſsigen Gasstrom zu erhalten, werden die in Fig. 1 und

3 Taf. 35 dargestellten Gaserzeuger für den

F. Siemens und F. Hessischen Kanalofen (vgl. * S.

414 d. Bd.) in Gruppen von zweien oder vieren gebaut; die Kohlen werden jedoch nicht

auf die schiefe Ebene an der Vorderseite des Gaserzeugers gebracht, sondern durch

eine Oeffnung h, welche sich in der Mitte des Gewölbes

nahe der Hinterwand befindet, auf eine kegelförmige Fläche i, die aus Mauerwerk oder aus Eisen hergestellt ist. Indem die Kohlen beim Herabfallen diese

Fläche berühren, vertheilen sie sich gleichmäſsig über die Rostfläche. Sind die

kegelförmigen Flächen i aus Eisenblech verfertigt, so

befestigt man dieselben mittels Haken k an der Mauer,

so daſs sie leicht entfernt und erneuert werden können. Im übrigen haben die

Gaserzeuger die gewöhnliche Form von einem viereckigen Schachte, der unmittelbar

über dem Roste etwas eingezogen ist.

Der Kalkbrennofen mit

Braunkohlen-Gasfeuerung zu ununterbrochenem Betrieb von P. Berndt und J. Baldermann in

Fürstenberg a. d. Oder (* D. R. P.

Nr. 3509 vom 28. Mai 1878) ist in Fig. 4 bis

9 Taf. 35 dargestellt. Das im Generator G

(Fig. 4 und 5) aus

Braunkohlen erzeugte Gas sammelt sich in der Kammer a,

geht durch den Kanal b an der Wechselklappe p vorüber durch den Kanal c zum Regenerator d (Fig. 6 bis

9) und von hier aus durch die beiden Oeffnungen e in den mit rohem Kalk gefüllten Ofen. Die neben der anderen

Wechselklappe q eingetretene Luft geht durch den Kanal

g in den Regenerator h

(Fig. 6 bis 9), von wo

aus sie durch die Oeffnungen i in den Ofen tritt, um

sich mit dem Gase zu verbinden. Die heiſsen Verbrennungsgase durchstreichen den Kalk

und werden dann mittels des 27m hohen

Schornsteines S (Fig. 4 und

5) durch die Regeneratoren k und l und und die Kanäle m, n

und o abgesaugt. Nach halbstündigem Betriebe werden die

Klappen p und q

gewechselt, so daſs die heiſsen Gase nun durch die den Oeffnungen e und i genau gegenüber

liegenden Oeffnungen e1

und i1 in den Ofen

strömen und nach ihrer Ausnutzung durch die Regeneratoren h und d und die Kanäle c, g und o abgeleitet

werden.

Tafeln