| Titel: | Ueber Conservirung und Zusammensetzung des Hopfens. |

| Fundstelle: | Band 238, Jahrgang 1880, S. 477 |

| Download: | XML |

Ueber Conservirung und Zusammensetzung des

Hopfens.

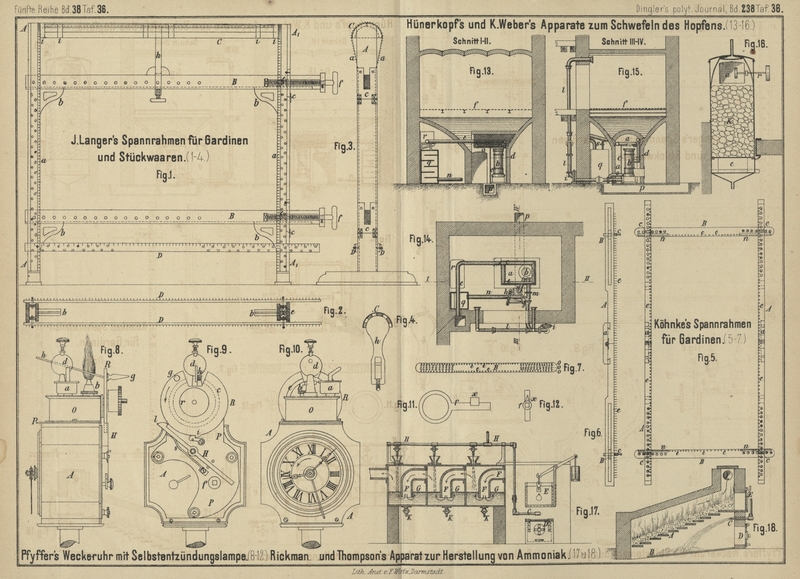

Mit Abbildungen auf Tafel 36.

Ueber Conservirung und Zusammensetzung des Hopfens.

Einen Apparat zum Schwefeln des

Hopfens haben Hünerkopf und Sohn in Nürnberg

(* D. R. P. Kl. 6 Nr. 10217 vom 13. December 1879) angegeben. In dem Raum a (Fig. 13 bis

15 Taf 36) unter der Darre steht ein von auſsen heizbarer Ofen b, welcher mit einem Blechmantel c umgeben ist. Um eine Entzündung der herunter

fallenden Hopfenblättchen zu verhüten, sind in der Mitte und über dem Blechmantel

Drahtsiebe d angebracht und die vom Ofen ausgehenden

Heizrohre e ebenfalls mit Drahtsieben umgeben. Der

Hopfen wird 0,5 bis 1m hoch auf der Darrhorde f ausgebreitet, der Ofen geheizt und auf das obere

bitter d eine Pfanne mit brennendem Schwefel

aufgestellt. Der Schieber s wird mittels des Hebels h vor die Oeffnung des Rohres n gezogen, dann wird durch den mit der oben in die Darre mündenden

Rohrleitung l

verbundenen Luftsauger

i die Schwefligsäure durch den Hopfen

hindurchgesaugt und durch das Rohr m so lange wieder in

den Blechmantel des Ofens zu erneutem Aufsteigen geblasen, bis der Hopfen die

gewünschte Farbe erhalten hat. Nun wird der Schieber s

in die entgegengesetzte Stellung gebracht, so daſs das Rohr m geschlossen, n und o aber offen sind. Durch dieses Rohr o strömt

dann aus dem Kanal p Luft ein, welche so lange durch

den Hopfen gesaugt wird, bis aller Schwefelgeruch beseitigt ist. Die nicht

absorbirte Schwefligsäure wird durch das Rohr n in den

mit Kokesstücken gefüllten Kasten q geführt, welche

durch das vom Behälter r beständig zuflieſsende Wasser

benetzt werden. Ein Vortheil dieses Apparates soll darin bestehen, daſs der Hopfen

sofort verpackt werden kann, nachdem er auf vorbeschriebene Weise behandelt worden

ist, da durch das Durchströmen der frischen Luft der Schwefelgeruch vollständig

entfernt ist. Auſserdem soll nur etwa ⅙ des beim alten Verfahren gebrauchten

Schwefels erforderlich sein.

Zur Beseitigung der überschüssigen

schwefligen Säure in Hopfendarren läſst K. Weber in

Fürth bei Nürnberg (* D. R. P. Kl. 82

Nr. 11082 vom 8. Januar 1880) die entweichenden Gase seitlich in den Raum

e (Fig. 16

Taf. 36), dann durch die von herabträufelndem Wasser naſs gehaltene Kokesschicht K und schlieſslich durch die Oeffnung a zum Schornstein entweichen. Ein kleines Rad r wird durch das herabrieselnde Wasser in Bewegung

gesetzt und deutet dadurch die Thätigkeit des Apparates an. Das aus Kupferblech

hergestellte Kokesfilter wird in den nach dem Kamin führenden Abzugskanal

eingeschaltet.Ueber die Nachweisung- des Schwefels im Hopfen vgl. Kastner (1839 73 56), R. Wagner (1853 128

221. 156 140 135. 1857 143 224), Grieſsmayer (1873 209 127), A. Vogel

(1875 215 283).

Aus einer Untersuchung über Hopfenbitter

und Hopfenharz von M. Iſsleib (Archiv der

Pharmacie, 1880 Bd. 13 S. 345) ergibt sich das Vorhandensein eines

eigenthümlichen Bitterstoffes im Hopfen und im Lupulin, welcher durch Säuren nach

folgender Gleichung gespalten wird: 2C29H46O10 + 3H2O = C10H16O4

+ C48H82O19. Das bei

dieser Spaltung entstandene Lupuliretin unterscheidet sich vom Hopfenharz (vgl. Grieſsmayer 1878 228 52. Ott 1878 230 337) durch H2O, d.h. C10H14O3

+ H2O = C10H16O4. Das Hopfenharz kann man sich durch Oxydation des

ätherischen HopfenölesVgl. Payen und Chevallier (1823 11 75), R. Wagner (1853 128

217. 1859 154 65). entstanden denken:

C10H18O + 4O =

C10H14O3 + 2H2O. Ein in

Aether unlöslicher Stoff, C10H18O6, ist als

einfaches Oxydationsproduct des Hopfenöles zu betrachten: C10H18O + 5O = C10H18O6.

Beiträge zur Untersuchung des

Hopfens liefert A. Ott in der Zeitschrift für das gesammte Brauwesen, 1880 S. 201.

Die Herstellung der Hopfenbittersäure nach Lermer (1863 169 54)

gibt nur sehr geringe Ausbeute (vgl. Grieſsmayer 1874

212 67). Das Phlobaphen verhält sieh so, wie Etti (1878

228 354. 1880 237 170) angegeben hat.

Die für die Bestimmung der bei Hopfenanalysen namentlich

in Betracht kommenden Gerbsäure vorgeschlagenen

MethodenVgl. Monier (1858 148

209), Hammer (1861 159 300), Wildenstein (1864 172 * 231), Mittenzwey (1864 173 * 294), Hallwachs (1866 180

53), Büchner (1867 184 250. 330), Grieſsmayer (1873 208 400), Terreil

(1874 212 259), Proctor (1874 212 355), Muntz und Ramspacher (1874 214 74), Muntz (1876 220 *

171), Perret (1878 229 400), Eder (1878 229 81. 1879 231 445.

586). sind theils für Hopfen nicht anwendbar, theils liefern sie

gegenwärtig noch unbefriedigende Resultate. So erhielten Ives (1821 5 188) 4,2 Proc. Gerbsäure durch Fällen mit Leim, Wimmer (1823 9 91) 0,6 bis 1,6 Proc., Daubrawa und R. Wagner

(vgl. Wagners Jahresbericht, 1859 S. 418) 3,2 bis 7,8,

mit Cinchoninsulfat dagegen 4,25 Proc. Gerbsäure – Schwankungen, welche wohl

wesentlich auf die mangelhaften Methoden zurückzuführen sind.

Nach Fehling (1853 130 53) wird die Menge des

Gerbstoffes mittels Leimlösung von bestimmtem Gehalt ermittelt, die nach Müller mit Alaun versetzt, nach Fr. Schuhe (1866 182 155) mit Salmiak gesättigt ist. Abgesehen davon, daſs

er als unzulässig erscheint, zur Bestimmung des Hopfengerbstoffes den Titer der

Leimlösung mittels Tannin oder Eichengerbsäure festzusetzen, hat die Methode den

groſsen Fehler an sich, daſs bei ihrer Anwendung auf Hopfen das Ende der Reaction

nicht mit Sicherheit zu erkennen ist. Die nur schwach sichtbaren Niederschläge

setzten sich bei allen Versuchen nur äuſserst schwierig und manchmal gar nicht ab;

es gelang nicht, eine völlig klare Probe zu erhalten, und war sehr schwer zu

erkennen, ob durch weiteren Zusatz von Leimlösung noch eine neue Fällung entstand.

Nicht besser erging es bei Benutzung der in Peltz und

Habich's Hand- und

Hilfsbuch für Bierbrauer, S. 221 empfohlenen Abänderung durch Zusatz von 4

bis 6 Tropfen Eisenchlorid.

Löwenthal (1878 227 491. 228 354. 560) hat gefunden,

daſs dieselbe Menge Leim verschiedene Mengen Gerbstoff zu binden vermöge. Ist dies

der Fall, so ist diese Methode nicht blos für Hopfen, sondern überhaupt unbrauchbar.

Nach Etti's Angabe fällt Leimlösung die Hopfengerbsäure

nicht, sondern wirkt erst dann fällend auf dieselbe, wenn letztere durch Erhitzen

der wässerigen oder weingeistigen Lösung eine Umwandlung in Phlobaphen erlitten hat.

Es müſste demnach, je länger eine wässerige Hopfenabkochung erhitzt wird, um so mehr

Gerbsäure durch Titriren mit Leimlösung gefunden werden. Versuche hierüber gaben

keinerlei Resultat, hauptsächlich weil das Ende der Fällung äuſserst unsicher zu

erkennen war. Ist jedoch diese Angabe Etti's richtig,

so muſs auch schon im frischen grünen Hopfen Phlobaphen enthalten sein; denn ein kalt

bereiteter wässeriger Auszug eines solchen Hopfens gab mit Leimlösung eine deutliche

Fällung.

Um nach Etti's Vorschlag den Gerbstoff ganz in

Phlobaphen (vgl. Böttinger 1880 238 62) überzuführen

und dieses quantitativ zu bestimmen, wurden Hopfenauszüge zur Trockne verdampft, die

Rückstände 3 Stunden auf 122 bis 126° erwärmt und mit warmem Wasser aufgenommen. Die

dunkelbraune Lösung gab mit Leim einen starken Niederschlag, aber keine deutliche

Endreaction.

Bei der Titration mit Chamäleon und Indigo nach Löwenthal (1861 159 143. 1867 184 259. 1878 228 53) ist die Endreaction

ebenfalls schwierig zu erkennen, weil der Hopfenauszug trübe ist. Es ist daher

zweckmäſsig, zwei Proben eines Auszuges neben einander zu titriren und, wenn die

Endreaction eben einzutreten scheint, die eine Probe noch mit etwas Chamäleon zu

versetzen und mit der anderen zu vergleichen. Auſserdem ist zu berücksichtigen, daſs

eine concentrirte Lösung weniger Chamäleon erfordert als eine verdünnte, daſs daher

die Menge des zum Ausziehen des Gerbstoffes verwendeten Wassers von groſsem Einfluſs

auf das Resultat ist. Da anzunehmen ist, daſs die reducirende Wirkung eines

Hopfenauszuges auf übermangansaures Kalium nicht von Gerbstoff allein herrührt, so

wurde der Gerbstoff durch Leim gefällt, wodurch aber nur 8 bis 10 Procent von den

auf Chamäleon wirkenden Stoffen entfernt wurden. Da somit die Hopfengerbsäure nicht

durch Leim gefällt wird, so ist das Verfahren von Löwenthal nicht auf Hopfen anwendbar.

Nach Neubauer (Zeitschrift für analytische Chemie, 1871

S. 1) wird die Gerbsäurelösung mit Chamäleon titrirt, denn durch Thierkohle die

Gerbsäure aus dem Auszug entfernt und das Filtrat ebenfalls titrirt; die Differenz

entspricht der Menge des Gerbstoffes. Bei der

Behandlung von Hopfenauszügen mit gereinigter Thierkohle wurden nun etwa 90 Procent

der durch Chamäleon oxydirbaren Stoffe entfernt, unter Berücksichtigung der

ungenauen Endreaction aber wahrscheinlich völlig, so daſs die Behandlung mit

Thierkohle überflüssig erscheint. – Ott fand ferner,

daſs die in Gegenwart von Indigolösung durch Chamäleon oxydirbaren Stoffe durch

kaltes und warmes Wasser nur theilweise ausgezogen werden, daſs daher zur völligen

Lösung etwa ½stündiges Kochen erforderlich ist.

Die mit dem Verfahren von Carpene-Barbieri (1875 216

452. 1876 219 471. 1878 227 482) erhaltenen Zahlen sind sehr niedrig, theilweise

wohl in Folge der unvollständigen Lösung des Niederschlages in Schwefelsäure. Durch

essigsaures Blei wird aus dem Hopfenauszug nur etwa die Hälfte der durch Chamäleon

oxydirbaren Stoffe gefällt; ob nur die Gerbsäure müssen weitere Versuche zeigen.

Nach dem Verfahren von Fleck (Wagner's Jahresbericht, 1860 S. 531) wird die Gerbsäure durch

eine bekannte Menge Kupferacetat gefällt und der Ueberschuſs des Fällungsmittels mittels Cyankalium

unter Anwendung von Ferrocyankalium als Indicator zurücktitrirt. Um etwa

mitgefälltes gallussaures Kupfer aus dem Niederschlag zu entfernen, wird derselbe

vor dem Abfiltriren mit einer Lösung von kohlensaurem Ammoniak behandelt. Nach

Untersuchungen von E. Wagner u.a. kommt jedoch

Gallussäure im Hopfen nicht vor.

Nach den Vorschlägen von Sackur und Wolf (Wagner's Jahresbericht, 1861 S. 624) wird der

Niederschlag geglüht und die Gerbsäure aus dem Gewicht des rückständigen

Kupferoxydes berechnet. Wenn man nun nach Ott einem

wässerigen Hopfenauszug Kupferacetat zusetzt, so entsteht ein starker blaugrüner

Niederschlag, welcher sich, sobald eine zur vollständigen Fällung genügende Menge

Kupferlösung vorhanden ist, zu Flocken zusammenballt und sich rasch zu Boden setzt.

Um zu ermitteln, ob dieser Niederschlag eine von der Menge der zugesetzten

Kupferlösung unabhängige gleichmäſsige Zusammensetzung besitzt, wurden je 100cc der Hopfenauszüge mit verschiedenen Mengen

Kupferlösung versetzt, so daſs ein gröſserer oder kleinerer Ueberschuſs davon

vorhanden war, gekocht, die Niederschläge filtrirt, ausgewaschen, getrocknet,

eingeäschert, die Rückstände mit Salpetersäure befeuchtet, wieder geglüht und

gewogen. Dabei ergab sich, daſs um so mehr Kupferoxyd erhalten wurde, je gröſser der

Ueberschuſs an Kupferacetat war, sei es, daſs das Kupfer wirklich in den

Niederschlag einging, oder daſs beim Auswaschen das überschüssige essigsaure Kupfer

vom Niederschlage zurückgehalten wurde. Bei Behandlung des Niederschlages mit

kohlensaurem Ammoniak löste er sich zum gröſseren Theile auf und hinterlieſs einen

Rückstand von bräunlicher Farbe. Wurde der Hopfenauszug längere Zeit gekocht, so

löste sich von dem Niederschlage weniger in Ammoniumcarbonat, so daſs beim Kochen

der Auszug verändert zu werden scheint.

Bei der Fällung der Gerbsäure durch schwefelsaures Cinchonin nach R. Wagner (1867 183 227. 184 335. 1872 205 137) gelang

es nicht, das Ende der Reaction zu erkennen, weil die wenig sichtbaren Niederschläge

sich sehr langsam zu Boden setzten und die Hopfenauszüge an sich schon zu stark

gefärbt waren.

Tafeln