| Titel: | Neuerungen in der Gewebefabrikation; von Hugo Fischer, Professor an der technischen Hochschule in Dresden. |

| Autor: | Hugo Fischer |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 18 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Gewebefabrikation; von Hugo

Fischer, Professor an der technischen Hochschule in Dresden.

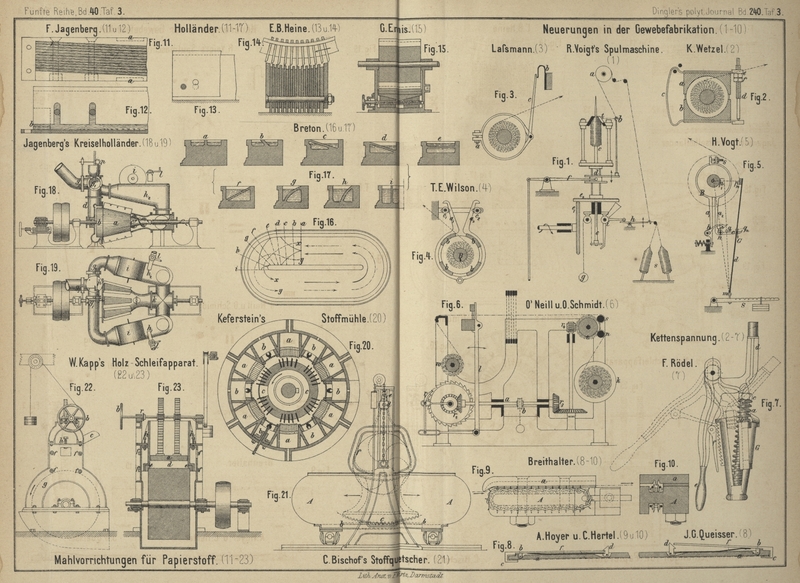

Patentklasse 86. Mit Abbildungen auf Tafel 3.

H. Fischer, über Neuerungen in der Gewebefabrikation.

Die Gewebefabrikation gründet sich im Allgemeinen auf die

Verarbeitung fadenförmiger Körper zu solchen Körpergebilden, bei denen vorzugsweise

zwei Dimensionen entwickelt sind. Sie bietet, gleichwie die Spinnerei, welche in den

meisten Fällen das Arbeitsmaterial für die Weberei liefert, ein reiches Feld für die

Thätigkeit des Erfinders. Dies wird bestätigt durch die groſse Zahl Patente, welche

seit dem Inkrafttreten des Reichspatentgesetzes im Deutschen Reiche auf Erfindungen

im Webereigebiete ertheilt wurden. Die Zahl derselben betrug bis Ende 1879 ungefähr

157, deren Veröffentlichung durch die officiellen Patentschriften des Kaiserlichen

Patentamtes gegenwärtig erfolgt ist. Nur ein geringer Theil dieser Patente, nämlich

9,55 Procent der Gesammtzahl, entfallen auf Maschinen zur Vorbereitung der Kette und

des Schusses für die Webearbeit, während die übrigen Patente (142 Stück oder 90,45

Proc.) der eigentlichen Weberei angehören. Diese letzteren Patente vertheilen sich,

wie folgt:

26,1 Proc. auf Einrichtungen zum Eintragen des Schusses

(Schützenconstruction, Schützenwechsel, Schützentreiber, Rietbauart,

Ladenbewegung),

22,5 Proc. auf Einrichtungen zur Bildung des Faches

(Geschirrconstruction, Mustergebung mittels Schaft- und Jacquardmaschinen),

18,3 Proc. auf Gewebearten nebst Verfahrungsweisen zu deren

Herstellung,

16,9 Proc., auf Vorrichtungen zur Spannung des Gewebes im Stuhl

(Längen- und Breitenspannung),

9,86 Proc. auf Anordnungen zum selbstthätigen Abstellen des

Stuhles bei Störungen in der Arbeitsverrichtung (Schuſswächter, Absteller bei

Kettenbruch),

6,34 Proc. auf specielle Gesammtanordnungen von Webstühlen.

Die Hauptarbeit ist hiernach dem Theil der Erfinder geworden, welcher sich mit

Construction von Einrichtungen beschäftigte, die unmittelbar zum gegenseitigen

Verschränken der zur Gewebeerzeugung erforderlichen beiden Fädenschaaren, der Kette

und des Einschusses, dienen. Das nähere Studium dieser Patente zeigt, daſs neue

Arbeitsverfahren oder neue Arbeitsmittel zur Ausführung dieser Arbeit nicht ersonnen

wurden, daſs sich die sämmtlichen Erfindungen vielmehr auf Neuerungen an den für die

Schränkung der Fäden bereits üblichen Arbeitsmitteln beziehen, welche jedoch zum

Theil anzuerkennende Verbesserungen dieser in sich schlieſsen.

Das nachfolgende Referat bezweckt eine gedrängte Uebersicht des Inhaltes und Wesens

dieser Neuerungen zu geben, wobei eine Theilung der Patente nach dem in ihnen zum

Ausdruck gebrachten speciellen Arbeitszweck angestrebt wurde. Bereits früher in

diesem Journal veröffentlichte Neuerungen in der Gewebeindustrie sind hierbei nicht,

oder nur kurz erwähnt, bezieh. wiedergegeben.

A) Vorbereitungsarbeiten der

Weberei.

Spulmaschinen. Anfang d. J. 1878 führte der

Fabrikant R. Voigt in Chemnitz zuerst die Benutzung

von Reibungsscheiben zum Antrieb stehender Spindeln an Trichterspulmaschinen ein

(* D. R. P. Nr. 1804 vom 8. Januar 1878, vgl. 1879 233 * 453). Neben dem

hierdurch erzielten ruhigen Gang der Maschine ist es namentlich die Möglichkeit

einer leichten, schnellen und sicheren Auſserbetriebsetzung jeder einzelnen

Spindel bei dem Bruche eines Fadens, welche diesen Spindelantrieb empfiehlt.

Auch in der Folge war Voigt bemüht, die Einrichtung

der Schuſsspulmaschinen nach dieser Richtung hin zu vervollkommnen, von welchem

Bestreben die in den Patenten Nr. 2221 vom 11. Januar 1878 und Nr. 9106 vom 25.

September 1879 enthaltenen Neuerungen Zeugniſs geben. Während im ersten Patente

noch die rotirende Spindel beibehalten ist und Anspruch auf Neuheit nur die

Ausführungsform des Fadenwächters erhebt, zeigt das letztere Patent in der

Feststellung der Spindel und der Bewegungsertheilung an den Preſstrichter

wesentliche Abweichungen von den bis dahin bekannten Constructionen von

Schuſsspulmaschinen. Die Verwendung des Reibungsantriebes läſst auch hier leicht

die Anfügung eines Fadenwächters von der durch die früheren Patente geschützten

Construction zu. Besonders geeignet ist die Uebertragung der Bewegung auf den

Preſstrichter für Schuſsgarn-Duplirmaschinen, da dieselbe bei geeigneter

Fadenzuführung leicht ein schwaches Zusammenzwirnen der Fäden gestattet, welches

eine nahezu gleiche Spannung der einzelnen aufgewundenen Fäden bewirkt. Bei dem

Abwinden der Spule erfolgt eine Rückdrehung des gezwirnten ablaufenden Fadens,

so daſs die die Schütze verlassenden Fadenbündel also schlicht und ungezwirnt in

das Gewebe eingetragen werden. Die Patentschrift zeigt zwei verschiedene

Anordnungen dieser Maschine, deren eine etwas modificirt durch Fig. 1

Taf. 3 wiedergegeben ist. Die von den Spulen s

kommenden Fäden gelangen nach Ueberschreitung der Bremsrolle a durch das Auge des Fadenführers b und den Schlitz im Trichter t nach der feststehenden Spindel c. Der als Preſsflügel wirkende Trichter t, welcher die Form der Aufwindung bedingt, ist mit

der die Spindel conachsial umgebenden Hülse d fest

verbunden und wird mittels der Reibungsscheiben e1, e2 in Drehung versetzt. Der an dieser Drehung

theilnehmende Fadenführer b erhält hierbei durch

ein Excenter und den Hebel f eine auf- und abgehende Bewegung,

deren Gröſse von der Höhe des Trichters f abhängt

und welche das Uebereinanderordnen der Fadenlagen bewirkt. Ein Belastungsgewicht

g bestimmt, indem es die Spindel c nach oben drückt, die Festigkeit der

Spindelbewickelung. Die Kreisbewegung des Fadenführerauges bewirkt die Zwirnung

der zwischen ihm und der Bremsrolle a ausgespannten

Fadenstücke. Auf dem Wege s a durchläuft jeder

Faden das Auge eines kleinen Hebels h, welcher bei

dem durch Fadenbruch veranlaſsten Herabfallen des Hebels so auf den drei armigen

Winkelhebel i wirkt, daſs dieser den Eingriff der

Reibungsscheiben e1, e2

aufhebt, also den betreffenden Preſstrichter stillstellt. Eine gleiche

Einwirkung des Winkelhebels i findet auch bei

ungebrochenem Faden statt, sobald die Spule die erforderliche Gröſse erlangt

hat, indem dann das Ende der herabsinkenden Spindel c durch Einwirkung auf den abwärts reichenden Arm des Hebels i die Hebung der Scheibe e2 veranlaſst.

B) Gewebe-Erzeugung.

I) Spannung der Kette und des Gewebes im Stuhl.

a) Längenspannung. Während des Webens werden

Spannungsänderungen der zwischen Kettenbaum und Waarenbaum ausgespannten

Kettenfäden verursacht: durch die Fachbildung und das Anschlagen der Lade,

ferner durch die Aufarbeitung der Kette. In Folge der Fachbildung erfahren

die im Stuhl bereits straff gespannten Fäden eine Streckung und nehmen

daher, namentlich bei der Verwendung scharf gedrehter Garne von geringer

Elasticität bei dem Fachschluſs nicht wieder die ursprüngliche Länge an; die

Spannungsänderung tritt periodisch bei jedem Eintragen eines Schuſsfadens

ein. Während der Aufarbeitung der Kette windet sich dieselbe von dem

Garnbaum ab und es wird bei constanter Garnbaumbelastung durch Verkleinerung

des Baumdurchmessers, also des Hebelarmes der spannenden Kraft diese selbst

vergröſsert; die Spannungsänderung tritt auch hier periodisch bei jedem

Eintragen eines Schuſsfadens ein. Während aber im ersten Fall die

jedesmalige Aenderung der Spannung durch das Abziehen der Kettenfäden von

dem Garnbaum wieder aufgehoben wird, bleibt die Spannungszunahme im zweiten

Fall bestehen, so daſs sich im Verlauf des Webens die einzelnen

Spannungszunahmen summiren und schlieſslich eine für die Gleichartigkeit des

Gewebes und die Fadenfestigkeit gefährliche Gröſse erlangen müssen.

Die älteren Einrichtungen zur constanten Erhaltung der KettenspannungVgl. Civilingenieur, 1875 * S. 615. 1877

* S. 145. nehmen nur auf den letzten Fall, als den

gefährlichsten, Rücksicht, bei einer Anzahl der neueren

Kettenspannvorrichtungen ist jedoch auch dem ersten Punkt Berücksichtigung

geschenkt.

An die Stelle der bisher üblichen Band- und Seilbremsen tritt bei den

verschiedenen patentirten Neuerungen die Backenbremse, ein meist aus zwei

starren Theilen zusammengesetzter, im Innern mit weichem Stoff (Leder, Tuch

u.a.) ausgekleideter Ring, welcher durch gegenseitige Näherung der beiden

Theile beliebig fest gegen einen am Garnbaumende befestigten metallenen Bund

gepreſst werden kann. Der Ring ist durch einen Stützpunkt des Gestelles

gegen Drehung gesichert; die zwischen der inneren Ringfläche und dem Bund

auftretende Reibung bestimmt die Spannung der Kettenfäden. Der

unveränderliche Durchmesser d des Bundes

erfordert im Verlauf der Gewebeerzeugung eine Verkleinerung der

Reibungskraft R, damit der Gleichung Rd = Sϑ auch dann

genügt wird, wenn bei Abnahme des Garnbaumdurchmessers ϑ die Spannung S

der Kettenfäden sich nicht ändert. Die Regulirung der Spannung ist

unvollkommen bei periodischer, vollkommen bei stetiger, von der Abnahme des

Garnbaumdurchmessers abhängiger Verkleinerung der Reibungskraft R.

Die Anwendung der Backenbremse zur Regulirung der

Kettenspannung zeigt zuerst das Patent der englischen Firma Hahlo und Liebreich (* D. R. P. Nr. 1801 vom

18. November 1877, vgl. 1879 232 * 32). – Karl

Wetzel in Gera (* D. R. P. Nr. 5129 vom 28. September 1878) bewirkt

den Anschluſs der Bremsbacken a und b (Fig.

2 Taf. 3) an den Wellenbund durch eine bügelartig gekrümmte

Blattfeder c, deren Spannung durch die in den

oberen Bügeltheil eingeschraubte Schraube d mit

Mutter e und Gegenmutter f regulirt wird. Durch Einstellung der Muttern

wird die zulässige Gröſse der Anfangsspannung bei gefülltem Kettenbaum

bestimmt, welche im Verlauf der Webearbeit durch Rechtsdrehung der Schraube

und dadurch bewirkte Entlastung der Bremsbacken von dem Federdruck

zeitweilig verringert wird. Die Wirkung der Bremse ist in Bezug auf

Erhaltung einer constanten Kettenbelastung unvollkommen und steht hierin in

gleicher Linie mit der alten Seilbremse mit Schnellwage.

Die Garnbaumbremse von Louis Laſsmann in

Geibsdorf bei Lichtenau in Schlesien (* D. R. P. Nr. 3813 vom 30. Mai 1878)

zeigt denselben Mangel einer selbstthätigen, von der Abnahme des

Kettenbaumdurchmessers abhängigen Aenderung der Reibungskraft, verhütet aber

ein Anwachsen der Kettenspannung während und nach der Fachbildung. Die durch

Anziehen der Schraube a (Fig.

3 Taf. 3) an dem Kettenbaumende erzeugte Reibung wird gemessen

durch die am Webstuhlgestell befestigte Feder b, gegen welche sich der Arm c des

unteren Bremsbackens stützt. Bei der Fachbildung findet eine

Spannungsvergröſserung nicht statt, da die zur Verlängerung der Fäden

erforderliche Fadenmenge durch Drehung des Garnbaumes in dem Bremsring

gewonnen wird; während des Fachschlusses nimmt der unter der Wirkung von Feder b sich rückwärts drehende Garnbaum die

überschüssige Fadenlänge wieder auf. Das allmähliche Aufarbeiten der

Kettenfäden führt die Anfangsspannung der Feder b von neuem rasch herbei.

Zur selbstthätigen Constanterhaltung der Kettenspannung

empfiehlt T. E. Wilson in Lille (* D. R. P. Nr.

9004 vom 16. September 1879) die Benutzung der Gewichtsabnahme des

Garnbaumes während des Webens zur Regulirung der Pressung des Bremsringes.

Eine der angegebenen, nur in constructiver Hinsicht von einander

abweichenden, Anordnungen zeigt Fig.

4 Taf. 3. Die beiden Ringtheile, welche die Bremsbacken b umschlieſsen und gegen den Umfang des

Garnbaumes B pressen, tragen zwei nach oben

ragende divergirende Arme a1 und a2. Zwei an einem Steg des Stuhlgestelles

befestigte Rollen c1, c2

schlieſsen diese Arme ein, tragen in Folge dessen den frei schwebenden

Garnbaum und erzeugen zwischen diesem und den Bremsbacken einen dem

Garnbaumgewicht proportionalen Druck. Für die Functionirung des Apparates

ist Bedingung, daſs der halbe Neigungswinkel der Arme gegen einander gröſser

ist als der Reibungswinkel, welcher dem Material der sich berührenden

Rollen- und Armflächen entspricht. In diesem Fall steigt der Garnbaum bei

Gewichtsverminderung durch Abwickeln der Kette und wird proportional der

Gewichtsabnahme entlastet. Der stets vorhandene Unterschied zwischen Reibung

der Ruhe und Reibung der Bewegung läſst die Wirkung dieses Apparates nur

unvollkommen erscheinen, da der Reibungsverminderung stets eine gröſsere

Gewichtsabnahme, welche mit einer Zunahme der Kettenspannung gleich

bedeutend ist, vorangehen muſs. Entsprechende Vergröſserung des

Neigungswinkels vermehrt die Empfindlichkeit des Apparates.

Die Patente des H. Vogt in

Reutlingen (* D. R. P. Nr. 5372 vom 9. November 1878 und Zusatz Nr. 8737 vom

18. Juli 1879) enthalten Neuerungen an Kettenspannapparaten mit

selbstthätiger, von der Abnahme des Garnbaumdurchmessers direct abhängender

Regulirung. Die principielle Einrichtung dieser verschiedenen

Stuhlconstructionen angepaſsten Apparate ist durch Fig.

5 Taf. 3 wiedergegeben. Die beiden abwärts gerichteten Arme a1, a2 des durch

die Schraube s anzuspannenden Bremsringes B sind durch den Sperrhaken b und den um das Ende des Armes a2 drehbaren

Winkelhebel c gekuppelt; letzterer wird für die

Erzeugung einer bestimmten Reibung am Bremsring zweckentsprechend belastet.

Einer Abnahme der Belastung folgt unmittelbar die Abnahme der

Reibungsgröſse. Die Belastung dieses Hebels durch ein bei richtigen

Verhältnissen der Constructionstheile für die Praxis als constant zu

betrachtendes Gewicht G bewirkt die Schnellwage

S, welche durch die Stange d mit dem Hebel c

verbunden ist. Die Verlängerung der Stange liegt beständig an dem Umfang der

aufgebäumten Kette und rückt bei Abnahme des Garnbaumdurchmessers allmählich gegen die

Garnbaummitte hin, wie dies die punktirten Linien zeigen. Liegt der

Angriffspunkt m der Stange d an der Schnellwage auf der durch den

Drehpunkt n des Winkelhebels c und die Achse o

des Garnbaumes bestimmten Geraden, so ist, da Δ

mop1

~ Δ mnq1, Δ mop2

~ Δ mnq . . . Δ

mopn

~ Δ mnqn, der

Hebelarm der Belastung G des Winkelhebels und

damit auch der Anzug der Bremse stets direct proportional dem

Garnbaumhalbmesser, wie dies für die richtige selbstthätige Regulirung

erforderlich.

Eine höchst sinnreiche und durch ihre Einfachheit

überraschende Lösung der Aufgabe, eine während der ganzen Webdauer constante

Kettenspannung zu erhalten, bietet die Einrichtung zur gleichmäſsigen

Kettenzuführung an mechanischen Webstühlen von Samuel O'Neill in Eccles bei Manchester und Otto Schmidt in Schloſschemnitz bei Chemnitz (*

D. R. P. Nr. 10546 vom 15. Februar 1880). Zwischen dem walzenförmigen

Streichbaum s (Fig.

6 Taf. 3) und den, wie gewöhnlich, durch eine Seilbremse mit

Laufgewicht belasteten Kettenbaum k ist eine

mit Leder oder Tuch überzogene, parallel zum Streichbaum liegende

Transportwalze t eingeschaltet, mit welcher die

Kettenfäden durch die Spannwalze n in inniger

Berührung erhalten werden. Die Fäden umspannen den gröſsten Theil des

Walzenumfanges t, so daſs die Drehung dieser

Walze ein Abziehen der Kette von dem Kettenbaum bewirkt. Diese Drehung und

damit die Abgabe der Kette erfolgt genau in demselben Maſse, als sich die

Kette durch die Bindung eingetragener Schuſsfäden einarbeitet, so daſs

beständig eine gleich groſse Kettenlänge zwischen dem Streichbaum und

Brustbaum ausgespannt ist und demzufolge auch die Kettenspannung immer den

gleichen Werth behält. Die schrittweise Drehung der Transportwalze t erfolgt proportional der Aufwindung des

fertigen Gewebes auf den Waarenbaum w, sie wird

von der Ladenschwinge l abgeleitet und durch

das Gesperre r1, die Kegelradgetriebe r2, r3 und Schnecke mit Schneckenrad r4 übertragen. Die kleine Seilbremse b auf der Zwischenwelle a hebt den todten Gang der Kegelräder auf. Für die richtige

Functionirung des Apparates muſs eine sorgfältig und fehlerfrei gebäumte

Kette, eine sorgsame Nebeneinanderlagerung der Kettenfäden auf der

Transportwalze und eine möglichst gleiche Anfangsspannung der einzelnen

Kettenfäden unbedingt vorausgesetzt werden.

Bei Webstühlen, welche dem speciellen Zweck der Erzeugung nicht ebenflächiger

Stoffe dienen, wie z.B. Corsetwebstühle, können die sonst üblichen

Spannapparate nicht Anwendung finden, da zum Zweck der Formgebung Theile der

Kettenfäden stärker eingewebt werden müssen als benachbart liegende. Die

Spannapparate müssen daher abwechselnd auf die ganze Breite der Kette und

auf verschieden groſse, verschieden gelegene Theilstücke derselben einwirken

können.

H. Gutmann in Cannstatt (*

D. R. P. Nr. 6623 vom 18. Februar 1879) wendet für die volle Breitenspannung

eine mit Heftstiften ausgestattete, parallel zum Brustbaum liegende und

durch Riemenzug in der Längenrichtung des Stuhles bewegbare Spannlatte an,

welche zur Anheftung des bereits fertigen Gewebes dient; nach jedem Schuſs

wird die Latte mittels Handhebel und Gesperre verschoben. Zum stellenweisen

Gewebeanzug dient eine leicht zu entfernende Spannwalze, deren Lager von

einer Stuhlwand und dem Rahmen der Spannlatte gestützt werden. Dieselbe

liegt ebenfalls parallel zum Brustbaum, wird mittels Kurbel schrittweise

gedreht und bewirkt mittels Heftstiften, welche über den ganzen Walzenumfang

vertheilt sind und in das Gewebe eindringen, den Transport eines der

Walzenlänge gleichen Theiles der Gewebebreite.

Zur straffen und gleichmäſsigen Aufwindung des fertigen

Gewebes auf den Waarenbaum empfiehlt Franz

Rodel in Greiz (* D. R. P. Nr. 10513 vom 23. October 1879) den

Ersatz der bisher üblichen belasteten Hebel zum Andrücken des Waarenbaumes

an den vom Regulator bewegten Sandbaum durch zwei Federbremsen, welche an

den Enden des Baumes angeordnet sind. Jede dieser Bremsen besteht aus einer

Schraubenfeder a (Fig.

7 Taf. 3), welche einen von ihr umschlossenen Bolzen b aufwärts treibt; die Federspannung wird durch

die Schraubenmutter c regulirt. Das zugespitzte

Ende des Bolzens unterstützt den den Waarenbaum tragenden Winkelhebel d, welcher am Beginn des Webens die erhobene,

ausgezogene Stellung einnimmt. Bei Füllung des Waarenbaumes sinkt derselbe

und preſst hierbei die Feder a entsprechend der

Gewichtszunahme zusammen. Die Entfernung des Baumes erfolgt, nach

Ueberführung des Hebels d in die punktirte

Stellung, mittels des Handgriffes e, in welcher

derselbe durch Einlegen der Sperrklinke f

erhalten wird. Die Feder ruht in einem trichterförmigen Gehäuse G, das am Stuhlgestell festgeschraubt wird.

b) Breithaltung. Zur

Schonung der Stoffränder bei der Breiten-Spannung des Gewebes durch

Sperrruthen ersetzt J. G. Queisser in Lauban (*

D. R. P. Nr. 6299 vom 21. Januar 1879) die zur Befestigung des Gewebes an

der Ruthe dienenden Heftstifte durch kleine Zangen, welche an den

Ruthenenden angeordnet sind. Der obere Zangenbacken a wird durch die Ruthe (Fig.

8 Taf. 3), der untere durch die winkelförmig gestaltete, um den

Bolzen b drehbare Platte c gebildet. Der Haken d hält die Zange geschlossen und damit den Stoff eingeklemmt, die

Feder f bewirkt die Zangenöffnung. Zur

Verlängerung und Verkürzung der Ruthe dienen die bisher benutzten

Mittel.

Ein Zangenbreithalter mit selbstwirkender Versetzung der

Zange ist von J. B. E. Brulé in Paris (* D. R.

P. Nr. 4095 vom 5. Mai 1878) angegeben. Aus der wenig klaren Patentbeschreibung

geht hervor, daſs der Erfinder zwei Zangenpaare benutzt, je eines an einer

Langseite des Gewebes. Die Zangen jeden Paares sind in der Kettenrichtung

hinter einander angeordnet und wirken wechselweise derart, daſs die dem Riet

zunächst liegende Zange von ihrer Endstellung am Brustbaum gegen das

Rietblatt vorschreitet, am Ende des Weges durch Schlieſsen der Zangenbacken

das Gewebe erfaſst und sich mit diesem eine kurze Strecke parallel zum Riet

gegen die Webkante hin bewegt. Da die entsprechenden Zangen der beiden

Zangenpaare die Bewegungen gleichzeitig ausführen, so bewirkt dies

Breitenspannung des Gewebes; die noch in der Nähe des Brustbaumes

verbliebenen Zangen, vom Erfinder Hilfszangen genannt, führen hierauf

ähnliche Bewegungen aus, stellen sich wieder dicht an die ersten Zangen und

gehen dann mit diesen gemeinschaftlich, das Gewebe haltend, nach jedem

Schuſseintrag gegen den Brustbaum zurück. Die Zangenbewegungen werden von

der Lade abgeleitet und durch Hebel, Federn und Sperrräder vermittelt.

Werkzeugconstructionen zur dauernden Breitenspannung des

Gewebes im Stuhl enthalten auſser den deutschen Patenten Nr. 1263, 1871

bezieh. 8796 (vgl. Robertshaw 1878 229 481. Parkinson

1880 230 * 473. Hertel 1880 237 * 79) auch die

Patente Nr. 9594 vom 3. September 1879 und Nr. 11249 vom 20. Februar 1880

ab. Die Inhaber des ersteren, A. C. Hoyer und

C. R. Hertel in Chemnitz, ordnen in einem

feststehenden Gehäuse A (Fig.

9 und 10

Taf. 3) eine endlose Hakenkette an, deren Gliedenden zu Spitzen ausgebildet

sind, welche über die Kettenebene hervorragen. Die Längenachsen der an den

Sahlleisten des Gewebes angeordneten Ketten liegen in einer Horizontalebene

und divergiren nach dem Brustbaum zu, so daſs das von den Spitzen erfaſste

und von einem Deckel a niedergehaltene Gewebe

bei der Fortbewegung allmählich verbreitert wird.

Louis Cronenberger in Colmar i. E. (* D. R. P.

Nr. 11249 vom 20. Februar 1880) benutzt zwei parallelachsige Schraubenräder

zum Breithalten des Gewebes. Die Zähne dieser Räder sind durch parallel zur

Radachse eingehobelte Nuthen von dreieckigem Querschnitt unterbrochen; die

hierdurch gebildeten pyramidalen Erhöhungen erfassen das zwischen den Rädern

hindurchgeführte Gewebe und strecken dasselbe bei der durch die Fortbewegung

des Gewebes hervorgerufenen Drehung der Räder in der Breitenrichtung. Zum

leichteren Einlegen des Gewebes zwischen die Räder ist eine der Radachsen um

einen zu derselben normalen Bolzen drehbar und wird in der Arbeitslage durch

eine Feder und Schraube festgestellt. (Fortsetzung folgt.)

Tafeln