| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | Gl. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 33 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

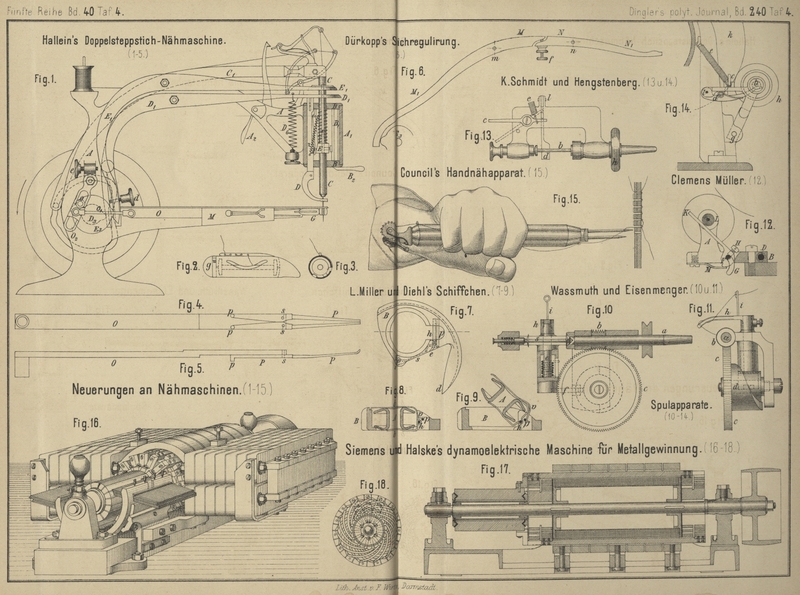

Mit Abbildungen auf Tafel 4.

(Patentklasse 52. Fortsetzung des Berichtes S. 207

Bd. 238.)

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

Um eine bessere Uebersicht zu gewinnen, sollen im Weiteren die Neuerungen an

Nähmaschinen nach folgender Eintheilung betrachtet werden: 1) Nähmaschinen und deren

Hilfsapparate, welche eine feste, wenig dehnbare Naht liefern und zum Zusammennähen

oder Umnähen von ebenfalls wenig dehnbaren Stoffen, wie gewebte und gewalkte Stoffe

und Leder, Verwendung finden. Hierher gehört vorzüglich die Doppelsteppstich- und

die Knopfloch-Nähmaschine. – 2) Nähmaschinen und deren Hilfsapparate, welche eine

elastische Naht zu liefern im Stande sind und hauptsächlich zum Nähen von Wirkwaaren

Verwendung finden: Die Kettelstich-Nähmaschine und die Nähmaschine zur Herstellung

der überwendlichen Naht. – 3) Nähmaschinen, bezieh. Stickmaschinen und deren

Hilfsapparate, welche eine Ziernaht herstellen; hierher gehörig ist die Tambourir-

und die Plattstich-Stickmaschine, welch letztere in Verbindung mit besonderen

Apparaten den Festonstich liefert. – 4) Vorrichtungen und Apparate, welche an einer

beliebigen Näh- und Stickmaschine anwendbar sind, wie Nähmaschinenbefestigungen,

Trittvorrichtungen u. dgl.

1) Nähmaschinen und Hilfsapparate für

feste Naht.

Eine sinnreiche Vorrichtung, um den zu nähenden Stoff durch den oberhalb der Maschine

angebrachten Stoffrücker nach allen Seiten, wie dies bei der Tambourirmaschine der

Fall ist, bewegen zu können, hat Franz Hallein in

Würzburg (* D. R. P. Nr. 11032 vom 11. Januar 1880) angegeben. Das

Nähmaschinengestell A (Fig. 1 Taf.

4) trägt einen hohlen Cylinder A1; derselbe ist durch drehbare Platten B, welche unter sich mittels B1 verbunden sind, geschlossen. Die untere

Platte B trägt den Griff B2, womit diese Platten im Kreise

herumgedreht werden können; letztere dienen dem Stoffrücker D zur Führung, welcher sich stumpf gegen ein scheibenförmiges Ende des

Hebels D1 stemmt. Eine

Feder z zieht den Stoffrücker D sowohl beständig nach der Nadel, als auch nach oben hin, während der

Druck auf den Stoff durch die Feder D6

hervorgebracht und regulirt wird. Um den Stoff eine Stichlänge fortzubewegen, ist

auf der Nadelstange C ein keilförmiges Stück E leicht beweglich angebracht; dasselbe hängt mittels

Zugstangen x an einer Scheibe, welche durch den Hebel

E1 getragen und mit

diesem durch die Hubscheibe E3 um den Drehzapfen E2 in Schwingung versetzt wird. Diese Bewegung und

somit die Stichlänge kann durch die Schraube e

verändert werden. Sobald das Keilstück E, wie

beschrieben, gehoben wird, drückt dasselbe den Stoffrücker D und damit den Stoff zur Seite; doch wirkt das Keilstück E nicht direct auf D,

sondern auf das Zwischenstück F, dessen Drehpunkt mit

der Platte B verbunden ist; dadurch wird die Stichlänge

bei beliebig starkem Stoffe immer die gleiche bleiben. Beim Zurückgehen des

Stoffrückers findet ein Heben desselben durch den Hebel D1 statt. Letzterer ist getheilt; das eine

Ende hält die Schraube d, welche das andere Ende der

Hubscheibe D3 nähert

und so den Hub des Stoffrückers D regulirt.

Das Schiffchen, welches Hallein in seiner als

Cylinder-Nähmaschine gebauten Maschine verwendet, unterscheidet sich dadurch

wesentlich von anderen, daſs dasselbe eine cylindrische Form (Fig. 2 und

3) besitzt. Das Spulchen wird von hinten eingeführt und das

halbkugelförmige Ende g durch Bajonnetverschluſs an dem

Hauptkörper G des Schiffchens befestigt. Das Schiffchen

soll sich nur um ein geringes nach vorn über die Nadel bewegen; die

Längsverschiebung des Schiffchens beträgt daher nur 3mm. Dieser Weg ist aber viel zu kurz, um das Schiffchen durch die

Fadenschleife der Nadel zu bringen; es wird deshalb der Faden durch eine Hakenzange

über das Schiffchen gehoben. Erstere ist in Fig. 4 und

5 angegeben. Die beiden Theile der Zange P bewegen sich um die Zapfen s der Schiene O und diese

erhält ihren Hin- und Hergang durch Zugstange O1, Schlitzhebel O2 und Kurbelzapfen o.

Die Enden p der Zange P

sind abgebogen und führen sich in einem Ausschnitte der festliegenden Platte M (Fig. 1);

hierdurch schlieſst sich die Zange, sobald sie am Ende des Weges ankommt, fängt

sodann den Nadelfaden und hebt ihn beim Rückgange, während das Schiffchen den kurzen

Vorschub macht, über dieses hinweg und gelangt so in die aus Fig. 1

ersichtliche Stellung. Die Nadelstange C ist hohl, um

den Faden auf dem kürzesten Wege zur Nadel führen zu können.

Um die Stichlänge der Cylinder-Nähmaschine Fig. 1

veränderlich zu machen, wenden Dürkopp und Comp. in

Bielefeld (* D. R. P. Nr. 11194 vom 6. März 1880) einen getheilten Hebel (Fig.

6 Taf. 4) an. Durch die beiden Drehpunkte m

und n werden zwei doppelarmige Hebel MM1 und NN'1

gebildet. MM1 erhält

von der Hubscheibe E3

immer gleiche Bewegung und diese wird auf Hebel NN1 übertragen; doch kann der Hebelarm N1 die von M ertheilte Bewegung, durch die Stellschraube f

bedingt, in verschiedener

Höhenlage ausführen, wodurch das Keilstück E (Fig.

1), welches mit N1 in Verbindung steht, dem Stoffrücker D die

gewünschte Horizontalbewegung ertheilt.

L. B. Miller und Ph. Diehl

in Elizabeth, N. J. (* D. R. P. Nr. 11392 vom 20. December 1879) haben die in Fig.

7 bis 9 Taf. 4

dargestellte Schiffcheneinrichtung angegeben. Die Spitze d des Schiffchens B ist nach der Seite

abgebogen, damit die Nadel frei herabgehen kann und der Faden sicher gefangen wird.

Die Spule A wird von dem leicht federnden Spulenhalter

b eingeklemmt und durch die auf demselben

angebrachte Feder v, welche sich gegen den Stift p stemmt, an der betreffenden Stelle (vgl. Fig.

8) gehalten. Bewegt man aber die Spule und Spulenhalter behufs

Auswechslung nach oben, so springt die Feder v hinter

den Stift p (vgl. Fig. 9) und

bewahrt es wieder in dieser Lage. Der Faden gelangt von der Spule A durch die Rinne e unter

die Feder s zur Oeffnung K. Die Feder s kann je nach der

erforderlichen Spannung des Fadens mittels Schraube h

beliebig festgeklemmt werden. Das Schiffchen selbst trägt am Umfange eine Nuth,

welche sich an einer Erhöhung der Schiffchenbahn führt.

Zur Erzielung einer guten Naht ist eine regelmäſsig aufgewundene Spule

Hauptbedingung, und wie störend eine zu dick gewickelte Spule wirken kann, weiſs

jede Näherin zu sagen; das Schiffchen will nämlich nicht immer den Nadelfaden fangen

und der Fehler ist, wenn die Spule nicht gar zu dick war, schwer zu finden. Deshalb

bemüht man sich noch immer, die Herstellung bezieh. die Aufwicklung der

Schiffchenspulen durch geeignete Spulapparate zu erleichtern, das gleichmäſsige

Aufwinden zu befördern und zugleich anzuzeigen, wann die Spule die gehörige Stärke

erreicht hat.

Einen Spulapparat von Wassmuth und

Eisenmenger in Brandenburg a. H. (* D. R. P. Nr.

10774 vom 13. März 1880), welcher nur das regelmäſsige Aufwinden des Fadens besorgt,

zeigen Fig. 10 und

11 Taf. 4. Die Bewegung des Fadenführers erfolgt mittels einer

Curvenscheibe d, an deren halb links-, halb

rechtsgängigen, in sich selbst zurückkehrenden, schraubenförmigen Endfläche sich ein

Hebel f unter der Wirkung der auf seine Achse e aufgesteckten Spiralfeder beständig anlegt. Die

Curvenscheibe erhält in bekannter Weise ihre Drehung mittels des Schneckengetriebes

b c von der Spindel a

aus, von welcher gleichzeitig die Spule s durch Reibung

mitgenommen wird. Die rotirende Curvenscheibe setzt den Hebel f in langsame Schwingung, welche sich auch dem auf der

Hebelachse e befestigten, zur Fadenführung dienenden

Arm h mittheilt. Der dem letzteren zugeführte Faden

wird zunächst durch eine in h eingeschraubte Oese i gezogen, dann einmal um den Arm geschlungen und durch

ein Loch desselben zur Spule geleitet.

Hieran schlieſsen sich zwei Spulapparate, welche nicht das

regelmäſsige Aufwinden, sondern das Ausrücken des Spulapparates bei gehörig

gefüllter Spule zum Zwecke haben. Fig. 12

Taf. 4 zeigt den von Clemens Müller in Dresden (* D. R.

P. Zusatz Nr. 11225 vom 3. Januar 1880, vgl. 1880 238 212) construirten Apparat. Um

das festgeschraubte Stück B bewegt sich, wie ein

Gelenk, der Spulapparat A. Der Gelenkstift ist mit

einer Spiralfeder D umwickelt, welche den Apparat an

das Schwungrad der Maschine drückt. Die Klappe K kann

durch die Schraube H so gestellt werden, daſs der Arm

G bei der gewünschten Stärke der Spule L sich gegen B stemmt und

das Spulrädchen ausrückt. Damit letzteres nicht auch bei abgenommener Spule an das

Schwungrad gepreſst werde, ist K so weit herunter zu

klappen, bis die Feder M hinter F zu liegen kommt und so den Apparat vom Schwungrade entfernt hält.

Eine andere derartige Spuleinrichtung zeigen Fig. 13 und

14 Taf. 4, angegeben von Karl Schmidt und

Hengstenberg, Bielefelder Nähmaschinen-Fabrik in Bielefeld (* D. R. P. Nr.

11382 vom 18. März 1880). Der Spulapparat ist bei g

(Fig. 14) drehbar befestigt derart, daſs er sich durch seine eigene

Schwere vom Schwungrade k entfernt; soll er in

Thätigkeit kommen, so wird die Feder e durch den Hebel

c (Fig. 13)

angespannt. Dieser wird in seiner Lage durch die vorstehende Nase des Hebels d, welcher bei l seinen

Drehpunkt hat, gehalten. Hat die Spule b die gehörige

Stärke erreicht, so wird d herabgedrückt, der Hebel c gelangt in die punktirte Lage und das Rädchen h entfernt sich vom Schwungrade k. Die Construction dieses Apparates scheint in so fern günstiger gewählt

zu sein, als das Ausrücken leicht und plötzlich von statten geht und die gefüllte

Spule herausgenommen werden kann, ohne einen weiteren Handgriff zu verrichten.

Ein Handnähapparat, wie er nach dem

Scientific American, 1880 Bd. 42 S. 227 in Fig.

15 Taf. 4 abgebildet ist, kann für schwere Näharbeit schon deshalb

nützliche Verwendung finden, weil er gleichmäſsige Stiche liefert. Er besteht aus

einem Hefte, in welchem eine Ahle und eine etwas längere Nähnadel von derselben Art,

wie man sie in Steppstich-Nähmaschinen gebraucht, befestigt ist. Diese beiden Theile

liegen parallel zu und so weit aus einander, als die Stichlänge betragen soll, und

am anderen Ende trägt der Apparat die Garnspule, deren Faden verarbeitet wird und

deshalb durch das Oehr der Nähnadel geführt ist. Wenn man nun mit dem Instrumente

den Stoff durchsticht, so kommt man bei jedem folgenden Stiche mit der Nadel in die

Oeffnung, welche vorher die Ahle vorgestochen hat und letztere bildet gleichzeitig

eine neue Oeffnung für den folgenden Stich. Die Länge der letzteren muſs natürlich

nun immer dieselbe werden. Die Nadel führt ihren Faden in Schleifenform von einer

Seite der Waare her durch

dieselbe hindurch und auf der anderen Seite wird durch die Schleife eine mit

Nähfaden umwickelte Spindel, anstatt des Schiffchens, hindurchgeschoben, worauf man

das Instrument zurück und den Riegelfaden mit in den Stoff hineinzieht, also den

Doppelsteppstich der Maschinennäherei bildet. Ein Sperrrad mit Klinke verhindert im

Allgemeinen die Spule an der Umdrehung; der Arbeiter kann jedoch die Klinke

auslösen, indem er an einer Schnur zieht, deren Schleife über seinen Finger

geschoben ist, so daſs der Nähfaden nach Erforderniſs geliefert wird. Der Apparat

ist von J. P. Council in Nordamerika patentirt.

Gl.

Tafeln