| Titel: | Grosse dynamo-elektrische Maschine für Rein-Metallgewinnung im hüttenmännischen Betriebe; von Siemens und Halske in Berlin. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 38 |

| Download: | XML |

Groſse dynamo-elektrische Maschine für

Rein-Metallgewinnung im hüttenmännischen Betriebe; von Siemens und Halske in

Berlin.

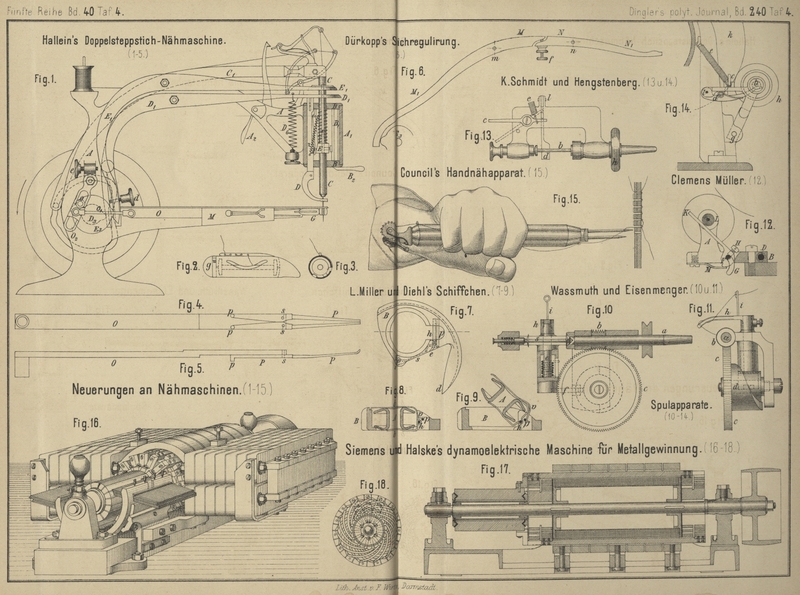

Mit Abbildungen auf Tafel 4.

Siemens und Halske's dynamo-elektrische Maschine.

Die Fig. 16 bis 18 Taf. 4

veranschaulichen diese interessante Maschine, welche bereits i. J. 1877 construirt

worden ist; dieselbe schlieſst sich in ihrem Aussehen an die ältere (liegende) Form

der Siemens und Halske'schen dynamo-elektrischen Lichtmaschine an (vgl. 1875 217 257).

Maschinen für elektrolytische Zersetzung (vgl. 1881 239 303) haben einen sehr starken

Strom, aber nur in einem äuſsert geringen Leitungswiderstand zu liefern. Deshalb

braucht die von ihnen entwickelte elektromotorische Kraft nicht sehr groſs, aber der

Leitungswiderstand ihrer Umwickelung muſs sehr klein sein, d.h., es müssen zwar

verhältniſsmäſsig nur wenig, aber sehr dicke Umwindungen vorhanden sein. Die

Umwindungen dieser Maschine sind nicht aus Draht hergestellt, sondern aus dicken

viereckigen Kupferbarren, welche passend zusammengefügt sind, wie es die

Stromführung erfordert.

Auf dem Inductionscylinder ist dabei die bekannte v. Hefner-Alteneck'sche Wickelung

und Schaltungsweise in der Art durchgeführt, daſs der Cylinder nur mit einer

Leitungslage bedeckt ist; die Ueberkreuzungen an den Stirnflächen sind durch

eigenthümlich geformte Kupferstücke von entsprechend groſsem Querschnitte

hergestellt, wie in Fig. 18,

welche die Stirnfläche, und in Fig. 17,

welche den Längsschnitt des Inductionscylinders zeigt, deutlich zu sehen ist. Die

Verbindungen mit den Sectoren des Commutatorcylinders sind durch starke kupferne

Winkel bewerkstelligt. Auf den Schenkeln befindet sich auch nur eine Umwindungslage

und, wie Fig. 16

erkennen läſst, nur 7 Umwindungen auf jeder derselben. Der Leitungsquerschnitt jeder

Umwindung beträgt 13qc. Die Verbindungsstellen

sind sämmtlich verschraubt und verlöthet. Die Isolationen zwischen den einzelnen

Umwindungen und den anderen Maschinentheilen sind durchweg aus unverbrennlichem

Asbest hergestellt. Dies gestattet, die Leistungsfähigkeit der Maschine so hoch zu

steigern, daſs sogar ihre so sehr dicken Leitungstheile ohne Gefahr für die Maschine

noch sehr heiſs werden können. Sie werden in Wirklichkeit auch sehr warm, trotzdem

ihre nach auſsen hin überall blank liegenden und geschwärzten Kupferflächen eine

ausnahmsweise gute Abkühlung bewirken; es mag schon dieser Umstand Jedem, der einmal

mit elektrischen Erwärmungsversuchen zu thun hatte, eine ungefähre Vorstellung von

der Stärke des auftretenden Stromes geben.

In dem kgl. Hüttenwerk zu Oker i. H. sind augenblicklich drei solcher Maschinen Tag

und Nacht in unausgesetztem Betriebe, eine derselben seit über 2 Jahren und zwei

weitere kommen demnächst zur Aufstellung. Jede derselben liefert den Strom für 10

bis 12 groſse Niederschlagszellen; in jeder Zelle werden in 24 Stunden 25k Kupfer niedergeschlagen; im Ganzen liefert also

eine Maschine 250 bis 300k täglich bei Verbrauch

von 8 bis 10e. Der innere Widerstand der Maschine

beträgt ungefähr 0,00070 S. E., die elektromotorische Kraft ungefähr drei Daniell,

die Stromstärke ungefähr 800\,\frac{Daniell}{\mbox{S. E.}}.

Diese Angaben gelten für ein Rohkupfer, das nicht über 0,5 Proc. Unreinigkeit

enthält. Je unreiner das Kupfer ist, desto gröſser ist, die elektrische Polarisation in

den Zellen und desto weniger lohnend ist die Anlage, da die Ueberwindung dieser

Polarisation erhebliche Arbeitskraft kostet. Am stärksten ist diese Polarisation,

wenn Gasentwicklung auftritt, also z.B. bei der Wasserzersetzung; die elektrische

Scheidung wird daher in solchen Fällen nur angewendet werden, wenn die Arbeitskräfte

sehr billig oder die Niederschlagproducte sehr werthvoll sind. Unmittelbar und ohne

Schwierigkeit ausführbar dagegen ist die Anwendung von Maschinen in allen

elektrolytischen Processen, in welchen die Lösung ihre Zusammensetzung nicht

verändert und die elektrische Differenz der Elektroden unbedeutend ist.

Kleinere derartige Maschinen werden theils auch für hüttenmännischen Betrieb, theils

für die Bedürfnisse der Galvanoplastik gebaut. Sämmtliche Maschinen dieser Art

erhalten verschiedene Schaltung (im Inneren der Maschine) und Wickelung, je nachdem

die in den Zellen auftretende Polarisation unerheblich ist wie beim Verkupfern, oder

bedeutend wie beim Vernickeln, Vermessingen u. dgl. Im ersteren Fall werden

Schenkel, Anker und äuſserer Widerstand hinter einander, im letzteren Fall parallel

geschaltet; die Parallelschaltung hat den Vorzug, daſs durch dieselbe ein Umschlagen

der Pole der Maschine unmöglich gemacht wird.

Tafeln