| Titel: | Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 44 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen in der

Zuckerfabrikation.

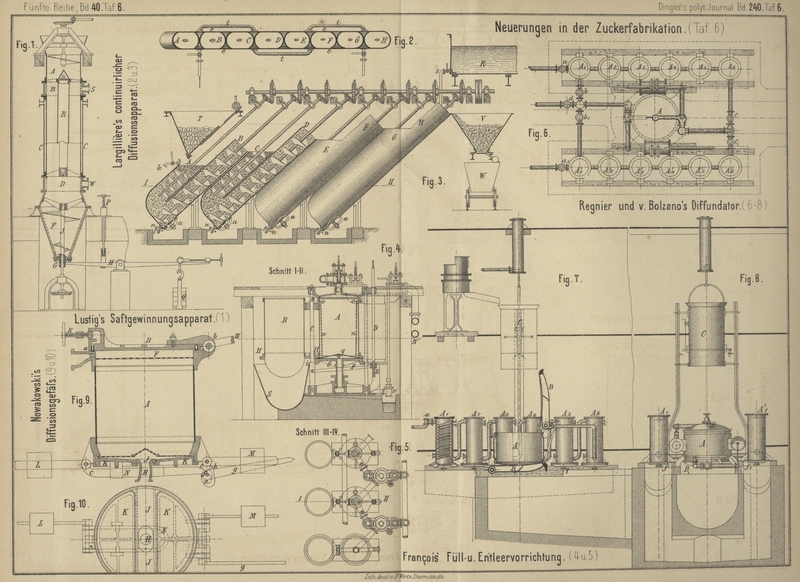

Mit Abbildungen auf Tafel 6.

(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes S. 370

Bd. 239)

Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation.

Der Saftgewinnungsapparat für

zerkleinerte Zuckerrüben von G. Lustig in

Czaslau, Böhmen (* D. R. P. Nr. 13526 vom 2. Mai 1870)Vgl. auch Zeitschrift für Zuckerindustrie in

Böhmen, 1880 Bd. 4 S. 319. besteht im Wesentlichen aus

einem senkrechten cylindrischen Rohre, in welches die zerkleinerte Rübe oben

beständig eingefüllt und, nachdem dieselbe durch die von unten nach oben strömende

Flüssigkeit ausgelaugt oder ausgewaschen wurde, am unteren Ende entfernt wird. In

dem Füllrohr A (Fig. 1 Taf.

6) wird durch sich drehende schraubenförmig gestellte Arme einerseits die

gleichmäſsige Vertheilung, andererseits ein Herabdrücken der Rübenmasse bewirkt. Der

gewonnene Rübensaft kann durch die innere, siebartig gelochte Blechwand des Rohres

B bei S abflieſsen,

während das Wasser durch die Siebwand des Rohres D bei

W einströmt. Die Anwärmung der Masse wird durch das

doppelwandige Rohr C und durch den oben in das Rohr R einströmenden Dampf bewirkt. Die ausgelaugten

Rübentheile werden durch die mit schrauben artigen Armen versehene Spindel J nach unten gedrückt. Dadurch wird ein Theil des den

Rübentheilen beigemischten Wassers sowohl durch die Schraubenarme, als auch die

gelochte Innenwand des Röhrentheiles F nach oben

zurückgetrieben und die Rübentheile durch den in Folge dieses Ueberdruckes sich öffnenden Verschluſs G entfernt. Zur Regulirung dieser Entleerung dient der

Hebel H mit Gegengewicht Q. Die Schraube P dient zur FeststellungFesstellung der gröſsten zulässigen Verschluſsöffnung, wenn der Apparat im Gange ist,

und bei Stillständen zum Andrücken des Verschluſsdeckels. (Vgl. Lustig 1879 234 * 378.)

Der ununterbrochen wirkende

Diffusionsapparat von H. Largillière in

Boistrancourt, Nord-Frankreich (* D. R. P. Nr. 9675 vom 4. October 1879) besteht aus

einer Anzahl geneigt stehender und zu je zwei mit einander verbundenen Gefäſse A bis H (Fig. 2 und

3 Taf. 6). Die auszulaugenden Schnitzel fallen von dem Rumpf T in das erste Gefäſs A,

werden durch die Schnecke abwärts, hierauf durch die Schnecke des Cylinders B nach oben befördert, um schlieſslich von dem letzten

Gefäſs H aus in den Trichter V zu gelangen, aus welchem sie mittels eines Wagens W weiter befördert werden. Das zum Auslaugen bestimmte

Wasser flieſst aus dem Behälter R durch das Rohr s in den Cylinder H, von

hier durch den ganzen Apparat den Schnitzeln entgegen und tritt durch den Hahn k oben an dem ersten Cylinder A aus den Diffusionsgefäſsen aus. Die Mannlöcher a und Ablaſshähne n dienen zur Reinigung.

Sämmtliche Cylinder werden durch Dampfmäntel e geheizt,

welche mit einander durch Rohre t verbunden sind.

Praktische Erfahrungen über diese Apparate scheinen noch nicht vorzuliegen; im

Allgemeinen zieht man jedoch die Cylinderform für Diffusionsapparate wieder vor.

Während bei gröſseren Apparaten die Bewegung der Deckel oft durch Wasser- oder

Dampfdruck geschieht (vgl. 1881 239 * 121), genügt für

die in Oesterreich, in Folge der eigentümlichen SteuerverhältnisseVgl. Wagner's Jahresbericht, 1880 S.

563., üblichen kleinen Diffuseure, deren Fassungsraum sogar bis 1hl,5 heruntergeht, noch sehr oft die Menschenhand,

nur unterstützt durch entsprechende Gegengewichte. Derartige Vorrichtungen wurden im

letzten Jahre u.a. hergestellt von Märky, Bromovsky und

Schulz in PragZeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen, 1880

Bd. 4 S. 319. und von F. Wannieck in

BrünnOrgan des Vereines für Rübenzuckerindustrie der ö.-u.

Monarchie, 1880 S. 873. (vgl. Skoda 1880 237 409). Die Gesellschaft Lilpop, Rau

und Löwenstein in Warschau (* D. R. P. Nr. 9476 vom 9. März 1879) sucht

diese Bewegung des flachen Bodens mittels Räderübersetzung zu bewerkstelligen. W. Greiner in Halle a. S. (* D. R. P. Kr. 9158 vom 14.

August 1879) verschlieſst die untere Entleerungsöffnung des Diffuseurs mittels eines

Conus.

Die Vorrichtung zur möglichst raschen

Füllung und Entleerung der Diffuseure von G.

Frangois in Warschau (* D. R. P. Nr. 11127 vom 4. April 1880) besteht

hauptsächlich in der Anordnung je zweier um die Achse C (Fig. 4 und

5 Taf. 6) drehbarer Diffusionscylinder A und

B, welche abwechselnd in die Batterie eingeschaltet

werden, und zwar wird in der Zeit, während welcher das eine Diffusionsgefäſs in die

Batterie eingeschaltet ist, das andere Gefäſs mit Schnitzeln gefüllt.

Es sei z.B. das Gefäſs A im Betrieb, das Gefäſs B frisch gefüllt. Sobald die Schnitzel in A ausgelaugt sind, wird der Hahn r geöffnet, um eine geringe Menge Wasser aus dem Gefäſs

A austreten zu lassen, und dann die Schraube D gedreht, wodurch die Schraubenmutter E und in Folge dessen auch der Hebel F und der Boden G sich

senken. Die beiden Cylinder A und B, welche mittels Flansche H auf dem Boden G aufliegen, werden sich

gleicherweise senken, bis die Flansche H sich auf die

Verstärkung i der Säulen G

aufliegt und somit die Abwärtsbewegung beider Cylinder gehemmt wird, während der

Boden G noch eine geringe Senkung vornimmt. Hierdurch

wird es möglich, daſs ein Arbeiter den mit frischen Schnitzeln versehenen Cylinder

B auf den Platz zu drehen vermag, welchen soeben

noch der Cylinder A einnahm, während umgekehrt der

Cylinder A die frühere Stellung des Cylinders B erlangt. Nun wird die Schraube D im entgegengesetzten Sinne gedreht, bis der Boden G den Schluſs bei LM

bewirkt und eine feste und sichere Dichtung hervorruft, worauf sofort die

Einschaltung des frisch gefüllten Gefäſses in die Batterie erfolgen kann. Um den

Cylinder A von den Schnitzeln zu entleeren, genügt es,

die beiden Ketten n, welche den aus zwei Hälften

bestehenden Siebboden halten, auszuhaken; die beiden Siebbodenhälften klappen um das

Gelenk q nach unten und lassen die Schnitzel in die

Rinne S fallen. Hiernach werden die beiden Siebhälften

durch die Ketten n wieder angehoben und die Ketten in

die Haken o eingehängt, wodurch der Cylinder A zur Aufnahme einer neuen Ladung vorbereitet ist.

Bei dem Apparate von H. Regnier und

Th. von Bolzano in Schlan (* D. R. P. Nr. 11325 vom

11. März 1880) findet die Aussüſsung nur in einem einzigen Gefäſs statt. Der zu dem

neuen Verfahren nothwendige Apparat besteht aus einem Gefäſs A (Fig. 6 bis

8 Taf. 6), dem sogen. Diffundator, und aus einer durch Rohre und Ventile

verbundenen beliebigen Anzahl von Nebengefäſsen A1 bis A6 und A1' bis A6' Die Rübenschnitte oder der Rübenbrei kommen blos

in den Diffundator A, während die Nebengefäſse A1 . . sowie A1' . . nur zur

Sonderung des Saftes nach verschiedenen Dichtgraden und zur gleichzeitigen Erwärmung

desselben durch Dampf mittels beliebiger Rohrsysteme dienen. Der Diffundator ist ein

einziges Gefäſs, jedoch den bestehenden Steuervorschriften entsprechend so

eingerichtet, daſs er aus 9 getrennten Räumen oder Abtheilungen, entsprechend einer

Batterie von 9 Gefäſsen mit bestimmtem Inhalt besteht, welche bei Oeffnung des

oberen Deckels B gleichzeitig gefüllt und bei Oeffnung

des unteren Deckels B1

gleichzeitig entleert

werden. Zur Füllung kann der Füllapparat C benutzt

werden, welcher die ganze zur Füllung nothwendige Schnitzel- oder Breimenge enthält.

Derselbe wird bis auf den Rand des Diffundators gesenkt, dessen unterer Boden

geöffnet und beim Hinaufziehen wieder geschlossen.

Das Diffusionswasser tritt durch die in den Rohrleitungen befindlichen Ventile a und a1, wenn ein oder das andere geöffnet, in die Gefäſse

A1 oder A1' von oben ein,

gelangt von unten aus durch ein Uebersteigrohr in das nächste Gefäſs A2 oder A2' von oben und so

fort bis A6 oder A6'. Die Obertheile der

Gefäſse A1 und A1 stehen durch die mit

Absperrventilen b und b2 versehenen Rohre mit dem Untertheil des

Diffundators, die Untertheile der Gefäſse A6 und A6' durch die mit den Absperrventilen c und q versehenen Rohre

mit dem Obertheil des Diffundators in Verbindung. Auſserdem führt die mit dem

Absperrventil d versehene Rohrleitung aus dem

Untertheil des Diffundators den Saft zur weiteren Verarbeitung. Es sei nun der

Diffundator mit erschöpften Schnittlingen gefüllt, die Gefäſse A1 bis A6 enthalten Saft von

abnehmender Dichte, so daſs in dem Gefäſs A6 der concentrirteste Saft, in A1 sich aber nur Wasser

von den erschöpften Schnittlingen befindet, und alle Gefäſse A1' bis A6' seien ebenfalls mit Wasser gefüllt. Alle Ventile

sind geschlossen, der untere und obere Deckel des Diffundators, sowie die

sämmtlichen Auslaſsventile f1 der Gefäſse A1' bis A6'

werden geöffnet, der Inhalt entleert, hierauf der untere Deckel B1 des Diffundators,

sowie die Ventile f1

wieder geschlossen und die Ventile a und c geöffnet, so daſs das Druckwasser den Inhalt der

Gefäſse A1' bis A6' in den Diffundator

drückt, welcher, von oben nach unten an Concentration zunehmend, durch Oeffnen des

Ventiles d in beliebiger Menge so lange abgezogen wird,

bis das Ventil d geschlossen, dagegen b1 geöffnet, der

weitere Saftinhalt des Diffundators sich in die Gefäſse A1' bis A6' ergieſst, so daſs wieder A6' den concentrirten Saft, dagegen A1' das Wasser der

erschöpften Schnittlinge und der Diffundator sowie die Gefäſse A1 bis A6 bei der

vollständigen Entzuckerung nur Wasser ohne Zuckergehalt enthalten. Nun werden die

Ventile a und b1 geschlossen, der Diffundator sowie die Gefäſse A1 bis A6 durch Oeffnung des

unteren Deckels B1 und

der Auslaſsventile f entleert, der Diffundator wieder

mit Schnittlingen oder Brei gefüllt, die Ventile a1 und c1 geöffnet und derselbe Vorgang wiederholt.

Das Oeffnen und Schlieſsen der Deckel B und B1, des Diffundators

wird mittels Druckwasser bewerkstelligt. Jeder Deckel hat eine hohle Drehachse und

ist durch einen Hebel mit einem Kolben verbunden, welcher in einem Cylinder mittels

Druckwasser hin- und herbewegt werden kann. Es ist ersichtlich, daſs es zum Oeffnen

oder Schlieſsen des so construirten Deckels genügt, Druckwasser auf die eine oder

andere Seite des mit dem Deckel verbundenen Kolbens wirken zu lassen. Obwohl Druckwasser

vorgezogen wird, kann statt desselben entweder Dampfdruck, oder gepreſste Luft

verwendet werden. Die hohle Deckelachse gestattet bei geschlossenem Deckel den Ein –

und Austritt des Auslaugewassers nach oder aus dem Diffundator.

J. Nowakowsky's Diffusionsgefäſs mit fester centraler

unterer Einströmung und unterer Entleerung mit Doppelboden.Organ des Vereines für Rübenzuckerindustrie der ö.-u.

Monarchie, 1880 S. 549. Auf dem cylindrischen Gefäſse

A (Fig. 9 und

10 Tat 6) ruht der bei 6 drehbare, mit Uebergewicht versehene Oberdeckel

B, welcher bei a durch

eine entsprechende Vorrichtung festgehalten wird. Die Dichtung wird mittels eines im

Deckel liegenden Kautschukstulpens bewerkstelligt (vgl. 1881 239 120), welcher mittels Wasserdruck an seine Sitzfläche angepreſst wird,

indem man die Schraube E in den mit Wasser gefüllten

Raum C einschraubt. Beim Herausdrehen der Schraube E wird die Spannung des Dichtungsstulpens aufgehoben.

Die Einströmung der Flüssigkeit geschieht durch einen langen, schmalen, den groſsen

Kreis des Gefäſses umfassenden Kanal oberhalb des Siebes F. Die untere Einströmung H ist an einem

durch den ganzen Durchmesser des Gefäſses gehenden, fest angenieteten Steg J angebracht, welcher die untere Oeffnung in zwei

Hälften theilt, so daſs der Verschluſs K auch

zweitheilig ist. Ein jeder einzelne Deckel bewegt sich in einem Gelenk c und ist mit einem entsprechenden Uebergewicht L und M versehen, so daſs

beim Aufmachen die darauf liegenden Schnitte im Stande sind, die Deckel

herunterzudrücken, worauf sie von selbst zuklappen müssen. Dann werden sie mittels

des Hebels N durch den bei f drehbaren Handhebel g festgehalten und

durch das Excenter o festgemacht. Beim Aufmachen dreht

man den Hebel g nach oben; kommt er in die aus der

Figur ersichtliche Lage, so ist die Dichtung aufgehoben; dreht man noch weiter, so

stöſst der Hebel an einen Stift h, der Zapfen f kann nicht weiter, in Folge dessen der Hebel N um c drehbar frei

wird.

Tafeln