| Titel: | Erkennung und Unschädlichmachung schlagender Wetter. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 48 |

| Download: | XML |

Erkennung und Unschädlichmachung schlagender

Wetter.

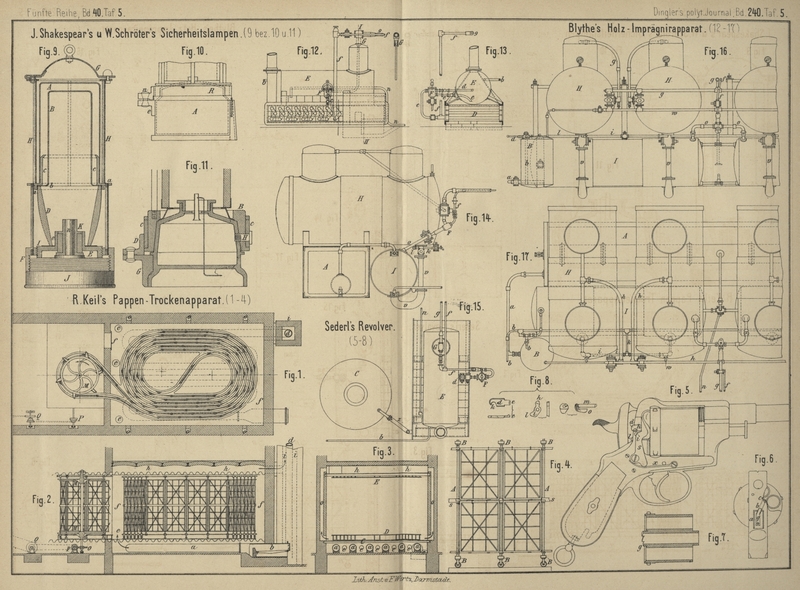

Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Erkennung und Unschädlichmachung schlagender Wetter.

Sicherheitslampen.Vgl. Mante 1880 237 *

227. Odling 1879 234

337. Dinant 1879 231

* 497. In Groſsbritannien wurden, wie Iron, 1880 Bd. 15 S. 43 berichtet, i. J. 1879 155 Bergleute durch

schlagende Wetter getödtet, i. J. 1860 dagegen 863 und i. J. 1866 651; ferner:

im J.

1874

1875

1876

1877

1878

1879

war die Zahl der Verunglückten

166

288

95

345

586

155

Auf die Förderung von 1 Mill. Tonnen entfallen

Verunglückungen d. Expl.

1,4

2,2

0,8

2,7

4,6

1,1

Im Mittel entfallen seit 1856 bis 1879 auf 1 Million Tonnen

Förderung 2,284 Verunglückungen durch Explosion schlagender Wetter.

Um ein Anhäufen der Gase in den Gruben zu verhüten, fordert T. Mulvany im Glückauf,

1880 Nr. 79 die Anlage entsprechender Wetterschächte.

G. Körner in Freiberg (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 6179 vom

22. December 1878) umgibt ein Thermometergefäſs mit Platinmoor. Treten schlagende

Wetter auf, so oxydirt das Platin den leichten Kohlenwasserstoff, durch die dadurch

entstehende Wärme dehnt sich das Quecksilber im Thermometergefäſs aus und schlieſst

durch Berührung mit einem eingeschmolzenen Platindraht einen elektrischen Strom, der

sofort ein Läutewerk in Bewegung setzt. – Nach dem Zusatzpatent (Nr. * 7469 vom 23.

Februar 1879) sollen Bimssteinstücke, auf denen metallisches Platin niedergeschlagen

ist, mit Kokesstücke in Drahtkörbe verpackt, in die Gruben eingesenkt werden, um die

Kohlenwasserstoffe in gefahrloser Weise zu verbrennen. Diese Zerstörung der

schlagenden Wetter soll nach dem zweiten Zusatzpatent (* Nr. 11212 vom 6. Januar

1880) dadurch unterstützt werden, daſs das fein vertheilte Platin durch elektrische

Ströme oder Spiritusdämpfe u. dgl. erwärmt wird.

In der Sitzung des elektrotechnischen Vereines vom 25. Mai 1880

schlug W. Siemens statt dessen die Anwendung von

Thermoketten vor, welche jederzeit den Grad der Ansammlung der Grubengase erkennen

lassen. Eine sichere Ausführung und Erweiterung des beachtenswerthen Delaurier'schen

Vorschlages (vgl. Wagner's Jahresbericht, 1879 S.

1198), die Gase durch elektrische Zündwirkung vor dem jedesmaligen Einfahren der

Bergleute zu verbrennen, lieſse sich vielleicht erzielen, indem man in allen

Grubengängen elektrische Lichter anbringt, welche das Gas sogleich beim Eintreten

anzeigen und verzehren, dagegen höchstens eine locale Entzündung hervorrufen können

und zugleich den Vortheil einer vorzüglichen Erleuchtung der Grubenräume bieten

würden. – Siemens glaubt, daſs eine Verbindung der

endosmotischen mit der katalytischen Methode ebenfalls Aussicht auf Erfolg habe.

Nach Pieler (Wochenschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1880 S. 305) sind dagegen

die Apparate von Ansell und Körner unbrauchbar (vgl. 1877 223 547). Auch

Braumüller wendet sich im Glückauf, 1880 Nr. 51 gegen die Vorschläge von Siemens, indem er namentlich auch die Verbrennung der Gase für sehr

gefährlich hält.

Der Apparat zur Erkennung von Grubengas von E. H. Liveing (Revue

industrielle, 1880 S. 361) besteht im Wesentlichen aus zwei Platinspiralen,

von denen die eine in einem kleinen Glasrohre mit reiner Luft eingeschlossen ist und

die andere in einem Cylinder aus Drahtgaze (mit Glasende) der zu untersuchenden Luft

ausgesetzt wird. Werden nun beide durch einen elektrischen Strom zum Glühen

gebracht, so leuchten sie gleich stark, wenn die Luft rein ist; enthält die Luft ¼

Proc. Grubengas, so leuchtet die Spirale im Drahtcylinder 1,24mal stärker, bei ½

Proc. 1,65mal stärker, bei 1 Proc. 2,78mal, bei 2 Proc. 5,1 mal, bei 3 Proc. 22mal

und bei 4 Proc. 64mal so stark als die Spirale im Glasrohre.

Wie bereits Schöpfleuthner (1879 231

280) so will jetzt auch H. Mühlrad in Buckau-Magdeburg

(D. R. P. Kl. 5 Nr. 11568 vom 13. Februar 1880) ein mit Luft gefülltes Gefäſs an

einer Wage ins Gleichgewicht bringen. Wird die Luft durch Entwicklung von Grubengas

leichter, so senkt sich das Gefäſs und setzt eine Glocke in Bewegung. – Auch dieser

Apparat ist unzuverlässig, da er auf die Aenderungen des Barometerstandes keine

Rücksicht nimmt.

F. Jüttner in Dortmund (D. R. P. Kl. 74 Nr. 5164 vom 3.

September 1878) will mittels eines genügend starken, aber in der Flamme leicht zu

versengenden Stoffes eine Feder anspannen, jenen vor der gewöhnlichen Flamme einer

Wetterlampe schützen, bei der EntzündungEntzüngung schlagender Wetter innerhalb der Lampe aber versengen und dadurch ein

Freiwerden der Feder veranlassen, sowie durch diese Kraft ein Läutewerk in Bewegung

setzen und die Lampenflammen löschen, bezieh. durch Herstellung eines bis dahin

unterbrochenenelektrischen Stromes ein Signal nach entfernter liegenden Punkten

entsenden.

E. Amouroux in Paris (* D. R. P. Kl. 5 Nr. 10179 vom 7.

December 1879) schlägt vor, die einzelnen Strecken der Grube durch enge Röhren mit

einem Versuchsraum zu verbinden, um die Gase jederzeit untersuchen zu können.

Die Entwicklung der schlagenden Wetter bespricht sehr eingehend

H. de la Goupilliere in den Annales des Mines, 1880 Bd. 18 S. 193.

Die Sicherheitslampen von J. D. Shakespear in Barons Court, England (* D. R. P. Kl. 4 Nr. 10780 vom 6. November 1879) soll das

Durchblasen, d.h. die Verbindung der Flamme eines brennbaren Gases innerhalb des

Verbrennungsraumes durch den Gazeschornstein der Lampe mit den brennbaren Gasen,

welche die Lampe von auſsen umgeben, verhindern. Dem Aufmachen der Lampe folgt das

Auslöschen des Lichtes; dasselbe kann jedoch langsam sehr verkleinert werden, ohne

auszulöschen, so daſs die Gegenwart von brennendem Gase innerhalb des

Verbrennungsraumes entdeckt werden kann, da das brennende Gas bei heruntergedrehtem

Licht sichtbar wird. Um das Durchblasen zu verhindern, wendet man statt eines

einfachen Schornsteines aus Drahtgaze zwei Schornsteine A und B (Fig. 9 Taf.

5) an. Der äuſsere Schornstein ist bedeckt und paſst an seinem äuſseren Ende dicht an die äuſsere Fläche

eines mit zwei Flanschen a versehenen Cylinders c, welcher einen Theil des Gestelles der Lampe bildet.

Das untere Ende des inneren Schornsteines B ist mit

einer Flansche b versehen, welche fest zwischen dem

Gestellrand a und den oberen Rand des durch Glas

seitlich begrenzten Verbrennungsraumes D gepreſst wird.

Das Glas D wird durch die Platte E fest gegen die Flansche b gedrückt. Zwischen dem Glase D und der

Platte E ist eine Scheibe I aus passendem, nachgiebigem, nicht verbrennlichem Material, z.B. Asbest,

angebracht. Der Untertheil des Gestelles F mit

Lampenbehälter J und der obere Theil des

Lampengestelles G werden durch die dünnen Stäbe H mit einander verbunden. Der Verbrennungsraum ist

danach von dem Raum zwischen den beiden Drahtcylindern oder Schornsteinen

vollständig isolirt. Die Platte E ist mit einem

concentrisch zu derselben angeordneten Rand e versehen,

in welchem der lose um die Dochtröhre n befindliche

Auslöscher K paſst.

Die Auslöschvorrichtung K wird über die Dochtröhre

geschoben, die Lampe angezündet und nebst Auslöscher von unten in den Haupttheil F des Lampengestelles eingeschraubt. Wird die Lampe nun

losgeschraubt, um aufgemacht zu werden, so wird das Dochtrohr durch die

Löschvorrichtung K gezogen, weil letztere durch den

Cylinder e festgehalten wird. Demzufolge ist es

unmöglich, die Lampe zu öffnen, ohne die Flamme zu löschen.

Um ein unbefugtes Oeffnen der Lampe zu verhindern, wird nach F. M. Wolff in Berlin (* D. R. P. Kl. 4 Nr. 11299 vom

20. Februar 1880) an dem Untertheil der Sicherheitslampe ein Papierstreifen

festgeklemmt, so daſs beim Aufschrauben des Obertheiles eine mit dem letzteren fest

verbundene federnde Sperrklinke über den Papierstreifen gleitet, ohne ihn zu

zerreiſsen, während sie beim Abschrauben des Obertheiles denselben unfehlbar

zerreiſst, weil sie unter ihn faſst und ihn von der Einspannvorrichtung abzuheben

strebt. – A. Meyer in Berlin (* D. R. P. Kl. 4 Nr.

10958 vom 14. Februar 1880) beschreibt eine entsprechende Verschluſsvorrichtung an

Sicherheitslampen, welche nur nach Zertrümmerung von Glasstäbchen ein Oeffnen

derselben zuläſst.

Zu gleichem Zweck construirte Wilhelm Schröder in

Dortmund (* D. R. P. Kl. 4 Nr. 10906 vom 8. Februar 1880) einen

Wetterlampenverschluſs mittels Vernietung. An dem Untertheil A (Fig. 10

Taf. 5) der Lampe sitzt ein conisch durchbohrter Lappen e, während ein entsprechend durchbohrter Lappen n mit einem um das untere Ende des Obertheiles drehbaren Ring B in Verbindung steht. Nachdem Ober- und Untertheil mit

einander verschraubt worden sind, werden die beiden Lappen durch einen Metallstift

mit einander vernietet. – Bei der zweiten Construction (* D. R. P. Nr. 11322 vom 15.

Februar 1880) ist der conisch ausgebohrte Ring B (Fig.

11 Taf. 5) auf dem Untertheil der Lampe aufgeschliffen, so daſs zwischen dem

Unter- und Obertheil der Lampe keine Luft zur Flamme gelangen kann. Die feste

Verbindung des Ringes B mit dem Untertheile erfolgt

einestheils bei H mittels Bajonnetverschluſs und

anderntheils mittels Vernietung der beiden Lappen G und

D; letzterer ist mit dem um B drehbaren Bügel c fest verbunden.

Tafeln