| Titel: | Blythe's Apparat zum Imprägniren von Holz. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 61 |

| Download: | XML |

Blythe's Apparat zum Imprägniren von

Holz.

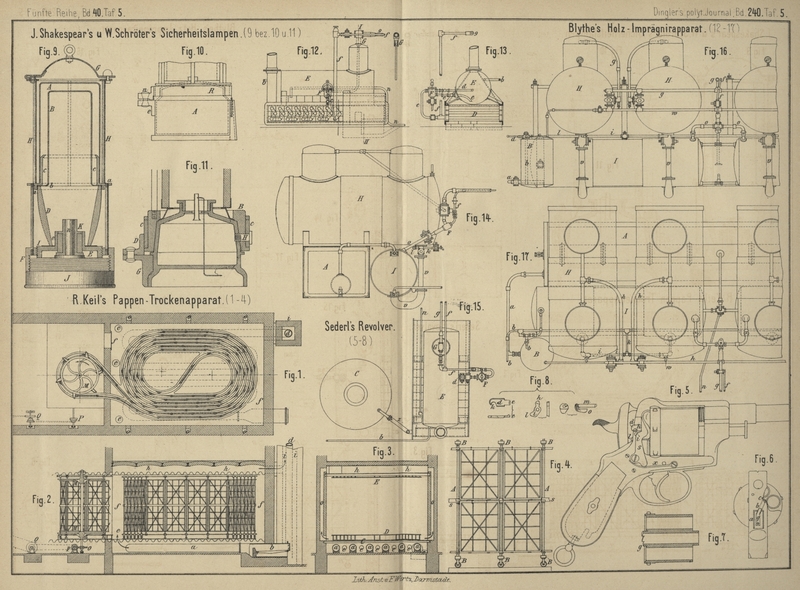

Mit Abbildungen auf Tafel 5.

Blythe's Apparat zum Imprägniren von Holz.

Nachdem der rohe Theer oder das Theeröl bei dem in Fig. 12 bis

17 Taf. 5 dargestellten Apparate von J. B.

Blythe in Bordeaux (* D. R. P. Kl. 38 Nr. 10423 vom 6. December 1879)

zunächst aus dem Behälter A durch das Rohr a in den Oelmesser oder das Füllgefäſs B und darauf durch das Rohr b in den Oelkessel E gelangt ist, tritt Dampf

aus dem Dampfkessel C durch Rohr z in den Ueberhitzer D,

welcher durch eine unter dem Oelkessel befindliche Feuerung geheizt wird,

durchströmt denselben und geht in überhitztem Zustande durch das Rohr c in den Spannungskasten F, von wo er in das conisch erweiterte Mundstück des Ausfluſsrohres d einströmt, während das Saugrohr e in den Oelkessel E bis

nahe an den Boden desselben sich senkt. Indem der überhitzte Dampf durch den Kasten

F und das Ausfluſsrohr d strömt, saugt er das Oel oder den Theer von dem Boden des Oelkessels E in den Kasten F und

treibt ihn gehörig zertheilt und erhitzt in das Ausfluſsrohr d; letzteres führt in den Oelkessel E und in

demselben aufwärts nach der Spitze seines Domes, wo es in ein zweites Gebläse G mündet. Hier trifft der mit Kohlenwasserstoff

gemischte Dampf einen zweiten Strom überhitzten Dampfes, welcher durch das Rohr f zugeleitet wird, das Gemenge weiter zertheilt,

erhitzt und es durch die Rohre g und h in jeden der Cylinder H

treibt. Der Saft und andere aus dem Holz kommende Stoffe vermischen sich nun

ebenfalls mit der Imprägnirungsflüssigkeit und es strömt das Gemenge durch die Rohre

i, k, l und b in den

Oelkessel E zurück, wo es sich von neuem mit Theer,

Oel, Kohlenwasserstoffen u. dgl. mischt, um wiederum durch die Gebläse F und Q aufgenommen und

zurück in die Cylinder H getrieben zu werden, wie

vorhin. Der Oelkessel E wird vor einem Ueberfüllen mit

Destillationsproducten, welche von den Cylindern H

kommen, dadurch geschützt, daſs durch das Abfluſsrohr n

die Flüssigkeit stets in normaler Höhe erhalten und alles überflüssige Material durch dasselbe

nach dem Condensator 1 abgeführt wird.

Wenn das Holz oder anderes Material in den Cylindern H

zur Genüge imprägnirt ist, so sind die Hähne der Rohre h so umzustellen, daſs der carburirte Dampf in einen anderen Cylinder der

Reihe eintreten kann; der Druck in dem Cylinder H,

welcher auſser Thätigkeit gesetzt werden soll, ist durch Oeffnen der Hähne in den

Rohren w und o, welche in

den Condensator I münden, zu entfernen. Alsdann wird

der Hahn des Rohres v geöffnet und dadurch der

Condensator I mit dem Cylinder H verbunden, so daſs durch den Hahn des Rohres f Dampf in das Gebläse F tritt. Durch

Vermischung des Dampfes und der Gase, welche in dem Cylinder H waren, wird nun die im Condensator I

befindliche Flüssigkeit durch Rohr v in den Cylinder

H gedrückt. Ist letzterer zur Genüge mit dieser

Flüssigkeit gefüllt, so schlieſst man die Hähne der Rohre v und o und der Dampf strömt jetzt durch das

Rohr h und das mit demselben in Verbindung stehende

Rohr w in den Cylinder H

und übt auf die darin befindliche Flüssigkeit einen Druck aus, welcher genügend ist,

um dieselbe in das Holz eindringen zu lassen. In dieser Weise fährt man fort von

Cylinder zu Cylinder.

In Fällen, wo der Apparat auf Eisenbahnräder befestigt ist, können die Cylinder in

Gruppen von drei, vier oder mehr einander gegenüber gestellt oder auf andere Weise

angeordnet werden.

Ein Apparat letzterer Art wurde im März 1880 auf der Oesterreichischen Nordwestbahn

in Betrieb gesetzt. Nach einem Bericht von J. Seidl in

den Mittheilungen des Architekten- und Ingenieurvereines in

Böhmen, 1880 S. 25 wirkte das Verfahren jedoch nicht befriedigend, weil bei

der kurzen Dämpfzeit die Wärme nicht tief genug in das Holz eindringt, dieses nur

wenig Theeröle aufnimmt und wegen des fehlenden Austrocknens zur Trockenfäule

neigt.

Tafeln