| Titel: | Neuerungen in der Gewebefabrikation; von Hugo Fischer. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 105 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Gewebefabrikation; von Hugo

Fischer.

Mit Abbildungen. (Patentklasse 86. Fortsetzung des

Berichtes S. 18 dieses Bandes.)

H. Fischer, über Neuerungen in der Gewebefabrikation.

B) Gewebe-Erzeugung: II)

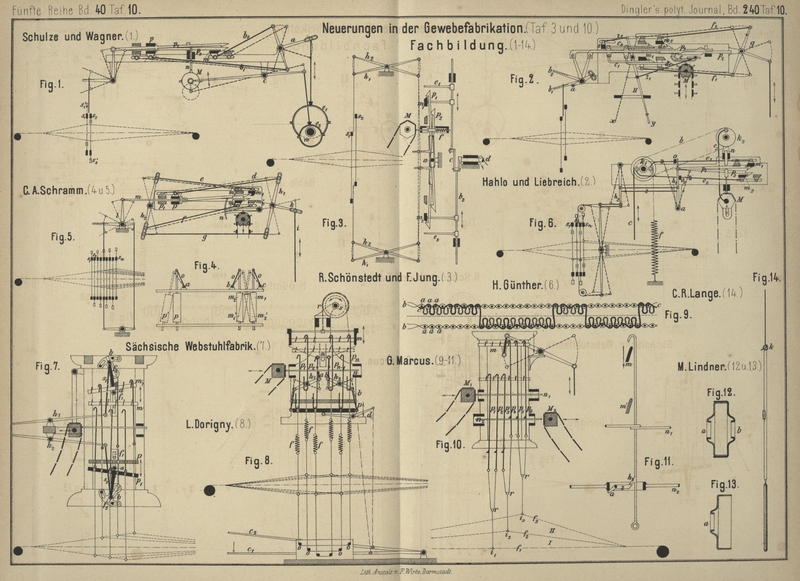

Fachbildung. (Taf. 10.)

Die Neuerungen an Einrichtungen zur Bildung des Faches betreffen

theils GeschirrconstructionenVgl. Argo 1878 227

207. Kesselring, Kopp bezieh. Klinghammer

231 89. * 232. 233

489. Tiedtke 1880 237 * 166., theils maschinelle Hilfsmittel zur

Fachbildung für Musterwebstühle, nämlich Schaft- und Jacquardmaschinen. Das

Augenmerk der Erfinder ist bei den letzteren namentlich auf einfache Constructionen

zur Erzeugung eines Hoch- und Tieffaches, bezieh. eines reinen Faches gerichtet und dürfte bezüglich der Schaftmaschinen eine der

einfachsten Lösungen der ersten Aufgabe in dem Patent von Schulze und Wagner in Greiz (* D. R. P. Nr. 3883 vom 14. Mai 1878) zu

finden sein. Die betreffende Einrichtung ist in Figur 1 Taf.

10 schematisch dargestellt und hier, sowie in den übrigen Figuren, zur

Verdeutlichung der Fachbildung die Ebene des Faches in die Verticalebene der

Platinen gelegt, während sie in Wirklichkeit normal zu dieser steht.

In der Figur 1 sind die Platinen p1, p2 in der Lage gezeichnet, welche sie bei

geschlossenem Fache besitzen; die Schäfte nehmen dann die Stellungen s1, s2 ein. Durch das

Excenter e1 auf der

Antriebwelle w des Stuhles wird der dreiarmige

Winkelhebel a bewegt, mit welchem durch die Zugstangen

b1, b2 das Messer m und der Platinenboden p

derart verbunden sind,

daſs bei der Rechtsbewegung des Messers der Platinenboden nach links ausweicht.

Gegen letzteren stützen sich die Platinen und folgen demselben, wenn gehoben, in

Folge Belastung durch die Schäfte oder Einwirkung von Federn, welche mit diesen

verbunden sind. Die schraffirten Stellungen des Messers und des Platinenbodens

gelten für offenes Fach und Schaftstellung s1', s2'. Das Ausheben der Platinen aus der Bahn des

Messers m für die Ueberführung bestimmter Schäfte in

das Unterfach besorgt das auf die Nadeln n wirkende

Musterprisma M, welches unmittelbar vor jeder neuen

Fachbildung durch ein zweites Excenter e2 auf der Hauptwelle w

und den um c schwingenden Hebel gegen die Nadeln

gestoſsen wird.

Die Schaftmaschine von Hahlo und

Liebreich in Bradford (* D. R. P. Nr. 9224 vom 19. Juli 1879), in Fig.

2 Taf. 10 dargestellt, erhält beständig ein Unterfach. Die Tieflage der

Unterfachfäden wird durch die Stellung des Querstabes a

bestimmt, welcher bei der durch Gewichte oder Federn herbeigeführten

Tieffachstellung der Schafthebel b1, b2 diesen als Stütze dient. Die Platinen p1, p2, welche die

Schafthebel erfassen, tragen je zwei vertical über einander liegende, mit den

Platinen drehbar verbundene Haken c1, c2 und d1, d2, welche bei gesenkter Platine unterhalb der

Messerbahnen liegen. Zur Bewegung der Platinen dienen zwei Messer m1, m2, weshalb die

Maschine bei jedem halben Umlauf der Antriebwelle Fach bildet, so daſs für jede

Umdrehung zwei Einschüsse erfolgen können. Die Messer wirken nur dann auf die

Platinen, wenn deren Haken in die Messerbahn eintreten, die Platinen also gehoben

werden. Die Hebung wird durch die mit Hebstiften versehene, über das Prisma M laufende Musterkette veranlaſst und durch die

einarmigen Hebel e bewirkt. Die freien, gegen die

Platinen stoſsenden Enden dieser Hebel sind hakenförmig gestaltet und treten, wenn

gehoben, hinter einen Ausschnitt der betreffenden Platine, wenn diese für Erhebung

des mit ihr verbundenen Schaftes nach rechts verschoben wird; hierdurch wird die

Platine am Rückgang gehindert und das Fach bis zur Auslösung des Hakens offen

erhalten. In dieser Lage befindet sich auf der Zeichnung die Platine p2. Die Haken d1, d2 dieser Platine sind

hierbei ebenfalls gehoben, so daſs bei dem Rechtslauf eines der Messer ein kurzer

Anzug der Platine und damit Lösung des Hakenhebels e

erfolgt. Der betreffende Schaft bleibt auch für den nächsten Schuſs erhoben, wenn

ein Stift der Musterkette eine erneute Hebung des Hebels e, also Einklinken desselben in die Platine bei dem Rücklauf des Messers

bewirkt. Durch entsprechenden Besatz der Musterkette kann daher jeder Schaft während

beliebig vieler Einträge im Oberfach erhalten werden. Die Messer m1, m2 sind durch die

Zugstangen f1, f2 mit dem Armkreuz g verbunden, welchem von der Antriebwelle des Stuhles

aus schwingende Bewegung ertheilt wird. In Folge des raschen Rückzuges, der dem Kartenprisma

nach erfolgter Platinenhebung ertheilt wird, senken sich die Platinen sofort auf

ihre Führungen zurück, während der von einem der Messer erfaſste Platinenhaken (c1, c2 bezieh. d1

d2) auf die Dauer des

Messerzuges am Messer eingehakt verbleibt.

Mit der Schaftmaschine ist ferner eine Einrichtung verbunden, um auch bei theilweise

im Oberfach befindlichen Kettenfäden nach Abstellung des Stuhles das Fach in der

Horizontalebene rasch zu schlieſsen (z.B. bei dem Anknüpfen gerissener Fäden) und

für die Fortsetzung der Arbeit wieder die frühere Fachtheilung herzustellen. An dem

am Schaftmaschinenrahmen drehbar befestigten Hebel H,

welcher von dem Arbeiter zwischen den Stellungen x und

y bewegt werden kann, greifen Zugstangen an, von

denen z1 mit dem

Hakenhebel e verbunden ist und z2 einen Schieber 5 erfaſst, welcher in

einem Schlitz des Rahmens geradlinig geführt ist. Während bei der gezeichneten

Stellung y des Hebels H

der Hakenhebel e die für die Platinenhebung richtige

Lage einnimmt und der Schieber s die Platinenbewegung

nicht hindert, findet durch Ueberführen des Hebels H

nach x die gegenseitige Näherung von e und s statt, wobei die

mit e verhakten Platinen des Oberfaches nach links, die

vor s stehenden Platinen des Unterfaches nach rechts

folgen und hierbei alle Kettenfäden in die Horizontalebene überführen.

Durch die Neuerungen an Schaftmaschinen von R. Schönstedt und F. W.

Jung in Duisburg (* D. R. P. Nr. 11278 vom 6. April 1880) werden die sonst

zum Herabziehen der Schäfte angewendeten Federn oder Gewichte beseitigt und die

Ober- und Unterfachbildung durch Platinen bewirkt, wodurch ein rascherer Arbeitsgang

des Stuhles zulässig wird. Die hübsche und zweckmäſsige Anordnung dieser Maschine,

deren Aufstellung neben dem Webstuhl erfolgt, ist in Fig. 3 Taf.

10 skizzirt. Jede der vertical stehenden Platinen p1, p2 ist im mittleren Theil geschlitzt und gleitet hier

über einem am Gestell befestigten Zapfen a. Jedes

Platinenende trägt einen Haken, von denen der obere beständig durch die Nadeln des

Federhauses f in die Bahn des oberen Messers m1 gedrängt wird,

während hierdurch gleichzeitig der untere Haken aus der Bahn des unteren Messers

w2 heraustritt. Die Hebung der Platinen durch

das Messer m2 bewirkt

in Folge des Anschlusses der Schäfte s1, s2 . . . durch Hebel h1, h2 . . . die Ueberführung der Kettenfäden in das

Unterfach; die Senkung der Platinen durch Messer m2 führt die Kette in das Oberfach über. Die Auswahl

der Fäden erfolgt mittels Jacquardkette M, welche, auf

die Nadeln f wirkend, die oberen Platinenhaken aus der

Messerbahn drängt. Zur Bewegung der Messer dienen die Stangen b1

b2, welche von den um

180° verstellten Kurbeln c der Antriebwelle d bewegt werden und bei der Rückführung der Messer durch die Arme e1, e2 auch die Platinen in

ihre Mittelstellung zurückbringen.

Für Schaftmaschinen zur Erzeugung eines reinen Hoch- und

Tieffaches gibt E. A. Schramm in Schönefeld bei Greiz (* D. R. P. Nr. 7799 vom 5. September 1878) eine Construction an, welcher die

bereits bekannte Schrägstellung der Messer in ihrer BewegungsebeneVgl. Kohl: Geschichte der Jacquardmaschine,

(Berlin 1873) S. 190. zu Grunde liegt, wie dies aus der Skizze

Fig. 4 Taf. 10 zu ersehen ist; hierin bedeutet p,

m1, m2 Lage des Platinenbodens und der Messer bei

geschlossenem, p', m1

'm2' deren Lage bei

offenem Fach. Die Messer und der Platinenboden sind bei a,

b, c drehbar befestigt; die Gegenenden werden durch die Zugstangen d, e, f (Fig. 5)

ergriffen, welche durch die Hebel h1, h2 bewegt werden. Beide Hebel erhalten durch die

Verbindungsstange g stets eine gleiche Bewegung. Der

Antrieb erfolgt von der Stuhlwelle aus durch Zugstange i und Arm k auf der Drehachse des Hebels h1. Der Platinenboden

p und die Messer m1, m2 bewegen sich in horizontalen

Schlitzführungen der Seitenwände des Gestellrahmens. Gegen ersteren stützen sich die

von den Schäften s1,

s2 . . . belasteten

Platinen p1, p2 . . ., welche an den

durch den Platinenboden geführten und die Schafthebel l

erfassenden Stangen m drehbar befestigt sind. Die

Platinenhaken liegen bei geschlossenem Fach sämmtlich in der Bahn des Hebemessers

m2 und werden dem

Muster entsprechend von den Nadeln n aus dieser

gehoben. Hierbei gelangen sie in den Bereich des für die Bildung des Unterfaches

bestimmten Messers m1,

welches unter gleichzeitigem Zurückweichen des Platinenbodens die gehobenen Platinen

nach links drängt und damit die betreffenden Schäfte abwärts senkt. Während des

Rücklaufes der Messer bewirkt der nach rechts ausweichende Platinenboden einerseits,

das Gewicht der Schäfte andererseits den Schluſs des Faches. Die Anschnürung der

Schäfte an den Schafthebeln erfolgt derart, daſs die dem Kettenbaum zunächst

liegenden Schäfte durch diejenigen Platinen bewegt werden, welche dem Messerende

zunächst liegen, das bei der Messerbewegung den gröſsten Weg zurücklegt; diese

Schäfte werden daher auch höher gehoben, bezieh. tiefer gesenkt als die übrigen, wie

dies die Erzeugung eines reinen Faches verlangt. Nicht

ganz unberechtigt dürften hierbei aber Zweifel an der sicheren Führung der Messer

sein, da der Angriff derselben einseitig erfolgt und die Lagerung der anderen

Messerseite mittels der Lenkstangen o die sichere

Rückführung in die Anfangslage nicht verbürgt.

Auf einem anderen Wege gelangt Herrmann

Günther in Schloſschemnitz (* D. R. P. Nr. 8793 vom 7. August 1879) zur

Erzeugung eines reinen Hoch- und Tieffaches mittels der Schaftmaschine. Die Platinen

p1, p2 . . . (Fig.

6 Taf. 10) sind hier an einarmigen Hebeln h1

drehbar befestigt,

welche bei der Platinen Verschiebung um den Drehpunkt a

schwingen. Die Bewegung wird durch Zugstangen z und

Hebel h2 auf die

Schäfte s1

s2 . . übertragen. Je

entfernter die Zugstangen z vom Punkt a an den Hebeln h1 angreifen, um so gröſser ist der Weg der Schäfte,

also die Hebung bezieh. Senkung der Kettenfäden, wie dies die dem Kettenbaum

zunächst gelegenen Schäfte für die Bildung eines reinen Faches erfordern. Neu ist

ferner der Messerbetrieb und die Prismenbewegung. Die Zugstangen e1, e2 der Messer m1, m2 erfassen Zapfen der

Kurbelscheibe k1,

welche bei jedem Fachwechsel mittels der Zugstange c um

180° gedreht wird und hierauf durch die Wirkung der Feder f wieder in die gezeichnete Stellung zurückkehrt. Der Riemen b überträgt die Drehung der Scheibe k1, auf die zweite

Kurbelscheibe k2, deren

Zugstange e3 bei der

Rückführung der Messer das Prisma M mit der Musterkette

hebt und gegen die Nadeln n drückt. Die hierbei

gehobenen Platinen werden von dem Messer m1 erfaſst und ziehen die Kettenfäden in das

Tieffach, während der Zug des Messers m1 die Kettenfäden in das Hochfach überführt. Die

Rückführung der Platinen bewirken bei dem Rücklauf der Messer die mit deren

Zugstangen verbundenen Knaggen o1, o2, welche auf die Hebel h1 ziehend bezieh. schiebend

einwirken.

Die Neuerungen der Sächsischen Webstuhl –

Fabrik in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 7140 vom 15. Februar 1879) an

Jacquardmaschinen zur Erzeugung eines reinen Hoch- und Tieffaches charakterisiren

sich durch die Führung des Platinenbodens und Messerkastens, welche während des

Fachbildens eine solche Neigung dieser gegen den Horizont herbeiführt, daſs die

Litzen um so höher gezogen, bezieh. um so tiefer gesenkt werden, je näher sie dem

Kettenbaum liegen. Die Einrichtung veranschaulicht Fig. 7 Taf.

10, in welcher p den Platinenboden, m den Messerkasten in der Stellung bei geschlossenem

Fach, p1, m1 diese Theile für

offenes Fach bezeichnen. An den Seitenwänden des Jacquardmaschinengestelles sind

senkrechte Führungen f1

und geneigte Führungen f2 angeordnet, welche die geometrischen Orte der an dem Messerkasten,

bezieh. Platinenboden befestigten Zapfen a und b bilden. Die Neigung der Bahnen f2 ist veränderlich zur

Regelung der für ein reines Fach erforderlichen Schräglage des Messerkastens und

Platinenbodens. Die Hebel h1, h2, welche

durch Zugstangen s1,

s2 mit den Zapfen b verbunden sind, bewirken das Oeffnen und Schlieſsen

der Maschine.

Eine neue Betriebsart des Messerkastens und Platinenbodens zeigt die Jacquardmaschine

von Louis Dorigny in Reims (* D. R. P. Nr. 9064 vom 20.

Juli 1879). Beide Theile sind durch zwei Hebel h1,

h2 (Fig. 8 Taf.

10) und Zugstangen a und b

derart verbunden, daſs der Erhebung des Messerkastens m

die Senkung des Platinenbodens p entspricht. Das Oeffnen des Faches ist

Folge des Niedertretens des Schemels c1 und hierdurch veranlaſster Aufwickelung des mit

dem Messerkasten m verbundenen Riemens r auf die Scheibe s; den

Fachschluſs bringt die Hebung des Platinenbodens p

durch den bei dem Niedertreten des Trittes c2

schwingenden Hebel d hervor. Die Messer und der

Platinenboden liegen stets horizontal, weshalb die Maschine nur ein unreines Fach

liefert. Die Platinen p1

p2 . . sind in zwei

Gruppen getheilt; ihre Haken werden der Mustergebung entsprechend bei dem Anschlag

des Kartenprismas M durch die Nadeln n aus der Messerbahn gedrängt, so daſs die Platinen dem

sinkenden Platinenboden folgen und die in ihre Litzen eingezogenen Kettenfäden in

das Tieffach überführen. Die Zahl der Nadeln ist gleich der Zahl der Platinen. Je

zwei Platinen der beiden Gruppen sind durch die Litzen vereinigt, welche im unteren

Theil des Stuhles über hoch und tief zu stellende Glas- oder Metallstäbe o geleitet sind derart, daſs Platine p1 mit Platine pn, p2 mit pn-1 u.s.f. vereinigt

ist. Nur die Litzen derjenigen Platinengruppe, welche dem Prisma M zunächst liegt, tragen Zeugringel für den Einzug der

Kettenfäden, so daſs nur die halbe Anzahl der vorhandenen Platinen direct

fachbildend wirkt. Die Musterkarte ist derart zu schlagen, daſs die Auslenkung aller

der Platinen der ersten Gruppe erfolgt, deren entsprechende Gegenplatinen der

zweiten Gruppe keine Auslenkung erfahren; hierdurch werden die ersteren gesenkt, die

letzteren gehoben und die Litzen gespannt erhalten. Durch diese Anordnung werden die

sonst üblichen Belastungsgewichte vermieden und der Gang der Maschine in Folge

Wegfalles der trägen Massen ein ruhigerer. In die Litzen eingeschaltete Federn f dienen zur Ausgleichung der Litzenspannung und

Verhütung des Litzenbruches bei Störungen in der Auswahl der Platinen. Die Fig.

8 ist in so fern idealisirt, als in der Wirklichkeit die Ebene des Faches

nicht normal zum Kartenprisma, sondern parallel zu demselben liegt. Wenn auch die

Erreichung der angestrebten Zwecke durch die getroffene Construction nicht

zweifelhaft erscheint, so dürften die erlangten Annehmlichkeiten doch wohl durch die

Verdoppelung der Platinen, der Nadeln und der Kartenlänge zu theuer erkauft sein und

einfacher durch eine der oben besprochenen Schaftmaschine von Schönstedt und Jung

entsprechende Platinenanordnung und Anwendung eines zweiten unteren Messerkastens

ersetzt werden können.

Das bereits bekannte VerfahrenPolytechnisches Centralblatt, 1863 S.

1422., zwei Sammtgewebe mittels zweier Grundketten und einer Polkette

gleichzeitig zu erzeugen, ist von Gust. Marcus in

Barmen (* D. R. P. Nr. 10269 vom 23. December 1879) dadurch wesentlich erweitert

worden, daſs er durch Neuerungen an der Jacquardmaschine diese für die Mustergebung

derartiger doppelter Sammtgewebe brauchbar machte. Die Muster entstehen abwechselnd

an dem oberen und

unteren der über einander liegenden Gewebe derart, daſs die Sammtmuster des einen

Gewebes den Grundmustern des anderen Gewebes gegenüber stehen und die beiden Gewebe

durch die Polkette an den Musterrändern vereinigt sind; die Trennung der beiden

Gewebe erfolgt durch Zerschneiden dieser verbindenden Polkettenfäden.

Fig.

9 Taf. 10 zeigt den Schnitt eines solchen Doppelgewebes parallel zur

Kettenrichtung; die Fäden a sind Schuſsfäden, b die Grundketten, c die

Polkette. Diese letztere liegt zwischen den beiden Grundketten und wird abwechselnd

mit der oberen und unteren nach Maſsgabe der Patrone gebunden, so daſs das Muster

auf der Innenseite der Gewebe entsteht. Hierzu ist die Bildung des Polkettenfaches

in zwei verschiedenen Höhen erforderlich und zwar Höhenlage II (Fig. 10)

des Faches für die Musterung des Obergewebes, Höhenlage I des Faches für die Musterung des Untergewebes. Zu dieser Fachbildung und

Auswahl der Polkettenfäden nach Maſsgabe des Musters dient eine Jacquardmaschine mit

einfachem Platinensatz p1

p2 . . . und zwei

Musterketten M1, M2, welche, über zwei

Prismen geleitet, durch diese gegen die zwei Nadelsätze n1 und n2 gedrückt werden. Die Bewegung der Prismen ist die

bekannte. Die Nadeln n1

des oberen Satzes sind von gewöhnlicher Construction; sie umschlieſsen die

Drahtplatinen und drängen dieselben, wenn erforderlich, so weit nach rechts, daſs

die oberen Platinenhaken aus der Bahn der Messer m

heraustreten, also der Hebung des Messerkastens nicht folgen, wie dies die Platinen

p1, p2, p3 zeigen. Der Weg des

Messerkastens ist constant gleich der gröſsten Erhebung der Kettenfäden bei der

Fachbildung. Die unteren Nadeln n2 bilden eine Art Platinenboden, durch welchen

gehobene Nadeln am Herabsinken gehindert werden können.

Die Construction des die Platine umschlieſsenden Nadeltheiles zeigt die Fig.

11 Taf. 10, welche eine gehobene Platine darstellt; m' gibt die Tieflage des die Platine hebenden Messers

an. Die Platine trägt in der Nähe des unteren Endes einen zweiten Haken h2, welcher bei dem

Anheben der Platine auf die volle Höhe durch das Auge der unteren Nadel n2 hindurch tritt. Das

Nadelauge enthält eine kleine, nach aufwärts drehbare Zunge s, deren Herabfallen durch den kurzen, sich gegen den Augenrand stützenden

Arm a gehindert wird. Ist die Nadel nach links

geschoben, so tritt der Platinenhaken zwischen Zunge und Augenrand frei hindurch;

bei der Rechtsstellung der Nadel wird bei dem Emporsteigen der Platine die Zunge

durch den Haken h2

gehoben und fällt nach dem Vorübergehen desselben in ihre Anfangslage zurück. Senkt

sich während der Rechtsstellung der Nadel die Platine, so stützt sich der Haken h2 auf die Zunge s und die Platine ist während der weiteren

Messersenkung hoch gehalten; das von ihr gebildete Fach bleibt geöffnet, bis die

Verschiebung der Nadel n2 nach links die Platinensenkung zuläſst. Zur Bewegung je eines

Polkettenfadens dienen stets zwei Platinen, welche

durch eine Schnur an den unteren Enden verbunden sind; die Litze hängt an dieser

Schnur mittels eines kleinen frei verschiebbaren Ringes r. In der Figur bewegen beispielsweise die Platinen p1, p2 den Faden f1, Platinen p3, p4 den Faden f2, Platinen p5, p6 den Faden f3. Werden zwei

verbundene Platinen, z.B. p5 und p6,

durch die Messer gleichzeitig gehoben, so folgt das den Polfaden umschlieſsende

Zeugringel i3 der Litze

auf die gleiche Höhe (Hochfachbildung f3); bei dem Anheben nur einer Platine eines Platinenpaares, z.B. p4, vertritt jedoch der Ring die Stelle einer losen

Rolle und es steigt das Zeugringel dem zu Folge nur auf die halbe Höhe der

Messererhebung (Mittelfachbildung f2); das Ausschalten beider Platinen (z.B. p1 und p2) durch die Nadeln

n1 bedingt endlich

die Ruhelage des betreffenden Zeugringels (also Tieffach f1). Hiernach bewirkt das Anheben von nur

je einer Platine eines Paares die Bildung von Tief- und Mittelfach für die Musterung

des unteren Gewebes, das Anheben einer Platine des einen Paares und beider Platinen

des anderen Paares die Bildung von Mittel- und Hochfach für die Musterung des oberen

Gewebes. Das Mittelfach, welches hier die Stelle eines Tieffaches vertritt, kann

hierbei durch entsprechende Stellung der Nadeln n2 durch die Musterkette M2 beliebig lange Zeit erhalten

bleiben.

Die Fachbildung betreffend sind ferner noch zwei

Constructionsdetails zu erwähnen. Moritz Lindner in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 6692 vom 9. Januar 1879) ersetzt die bisher benutzten

schweren guſseisernen Musterrollen für mechanische Webstühle durch solche von Blech,

welche aus zwei gleich gestalteten, gepreſsten Schalen so zusammengesetzt sind, daſs

durch Uebereinandergreifen der cylindrisch gestalteten Schalenränder eine

Musterrolle von der gebräuchlichen Form hervorgeht (vgl. Fig. 12 und

13 Taf. 10). Obgleich der wirksame Rand der Rolle hierdurch von einer

doppelten Blechlage gebildet wird und die Ränder der Rollenbohrungen a und b durch Einbördeln

verbreitert sind, kann die Dauer dieser Blechrollen nur eine beschränktere sein als

die der massiven Rollen.

C. R Lange in Frankenberg i. S. (* D. R. P. Nr. 9203

vom 5. September 1879) construirte ein Chorbrett für Jacquardmaschinen aus zwei

Stahlnadelschaaren, welche unter 90° verschränkt in einen durch Stellschrauben

zusammenpreſsbaren Eisenrahmen eingesetzt sind; durch den geringen Abstand je zweier

benachbarter Nadeln entstehen hierbei quadratische Oeffnungen zum Einziehen der

Harnischfäden, welche mittels zweier parallel zu den Langseiten des Rahmens

gazebindig eingeflochtener Schnuren vergröſsert oder verkleinert werden können, je

nachdem es die Dichtheit des zu erzeugenden Gewebes erfordert. Um die hierbei

eintretende Verschiebung der Litzenaugen aus der Geraden ohne Aenderung der Länge der

Harnischfäden aufzuheben, wendet Lange eine

verschiebbar mit den Harnischfäden verknotete Litze an, welche in Fig. 14

Taf. 10 dargestellt ist. Dieses Hilfsmittel ist einfach und leicht bei jeder

Aenderung der Kettendichte zu benutzen, da es nur ein Herabziehen oder

Heraufschieben des Litzenfadens in dem Harnischknoten k

nothwendig macht.

Tafeln