| Titel: | Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 122 |

| Download: | XML |

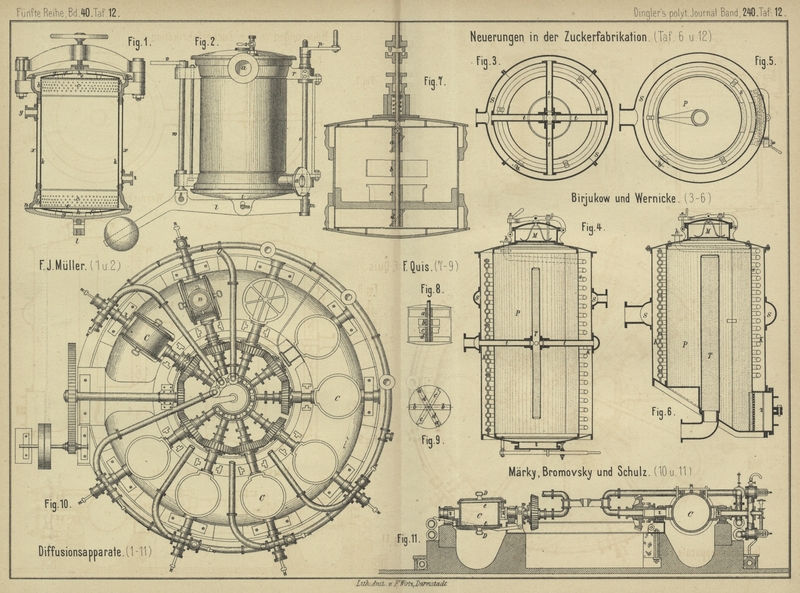

Ueber Neuerungen in der

Zuckerfabrikation.

Mit AbbildungenAbbidungen auf Tafel 12.

(Patentklasse 89. Fortsetzung des Berichtes S. 44

dieses Bandes.)

Ueber Neuerungen in der Zuckerfabrikation.

Bei den cylindrischen Diffusionsgefäſsen von F. J. Müller in Prag (* D. R. P. Nr. 8132 vom 20. Juni

1879) tritt der Saft durch den angegossenen oberen oder unteren Stutzen a (Fig. 1 und

2 Taf. 12) in den ringförmigen Raum b, ein

verhältniſsmäſsig kleiner Theil tritt durch die wenigen Löcher c direct zu den das

Gefäſs füllenden Schnitzeln, die Hauptmenge aber durch die gröſseren Randlöcher des

Siebbodens e in den Raum g, der zwischen dem Deckel und dem eigentlichen Blechboden f sich befindet. Die mittlere Oeffnung h dieses Blechbodens gestattet den Saftzutritt zu dem

ebenen Sieb e, durch dessen Löcher der Saft,

gleichmäſsig über den ganzen Querschnitt des Gefäſses vertheilt, austritt. Ein

kräftiger Hebel l, der mittels des Bolzens m mit dem Deckel lose verbunden ist, bewirkt den

Verschluſs des unteren Deckels. Das gegabelte Ende m

dieses Hebels fällt in die Anzugsschraube o ein, die

von oben mittels der Kurbel p oder mit Hilfe eines

Handradcheus gehoben werden kann. Da der angegossene Lappen r nur eine Drehung der Mutter, aber keine Hebung im Sinne der Achse

gestattet und da andererseits die Spindel o sich nicht

drehen kann, so wird bei einer Drehung der Mutter eine Aufwärtsbewegung der Spindel

o, also ein Anziehen des um den Bolzen s drehbaren Hebels l und

damit ein Druck auf den Mittelpunkt des Deckels erfolgen, während der eingelegte

Kautschukring n dann den dichten Verschluſs bewirkt.

Beim Oeffnen des unteren Deckels wird derselbe zuerst durch Herablassen der

Schraubenspindel o gelockert und dann durch Drehung des

an der Spindel w befestigten Handhebels v gelöst. Der Heizmantel wird von den beiden Cylindern

k und x gebildet,

welcher mit durch den Stutzen y eintretendem Dampf

geheizt werden kann, während das Condensationswasser bei z austritt.

Bei den Macerations- und Diffusionsgefäſsen von Alex. I.

Birjukow in Odessa und A. Wernicke in Halle a.

S. (* D. R. P. Nr. 9874 vom 31. October 1879) durchströmt die auslaugende

Flüssigkeit in horizontaler Richtung vom Umfang des Gefäſses zur Mitte hin die

auszulaugenden Schnitzel, wobei die Flüssigkeit vor dem Eintritt in die Auslauger in

einem diese umgebenden Mantel durch eine hier befindliche Dampfschlange erwärmt

wird. Die in Fig. 3 bis

6 Taf. 12 abgebildeten Gefäſse P von

beliebigem Inhalt werden durch das obere Mannloch M

gefüllt und nach beendigter Operation durch das im Boden oder an der Seite des

Gefäſses angebrachte untere Mannloch z entleert. Bei

ersterer Anordnung wird die Flüssigkeit aus der mittleren Röhre T durch 4 Rohrstutzen t in

einen ringförmigen Raum, welcher das Gefäſs an dem äuſseren Umfang umgibt (Fig.

3 und 4)

abgeführt, im anderen Falle (Fig. 5 und

6) tritt sie durch eine Verlängerung der mittleren Röhre T unten am Gefäſs aus. Die in das Gefäſs eingeführte

Flüssigkeit gelangt in beiden Fällen zuerst in den ringförmigen Raum S, geht dann durch einige Löcher in den ringförmigen

Raum K über und wird hier durch die Schlange s erwärmt, welche ihren Dampf von oben bei h erhält, während das Niederschlagswasser unten durch

ein gewöhnliches Retourventil abgeleitet wird. Die erwärmte Flüssigkeit dringt nun

durch die Sieböffnungen in horizontalen Strahlen in den mit Rübenschnitzel gefüllten

Raum P und geht durch das Mittelrohr nach auſsen.

Im Allgemeinen hat sich die centrale Safteinströmung von oben am

besten bewährt. Um jedoch stets eine möglichst gleichmäſsige Auslaugung zu

erreichen, sind neuerdings auch Rührwerke angebracht. Der Diffuseur mit Mischvorrichtung von F.

QuisZeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen, 1880

Bd. 4 S. 226. besteht z.B. aus einer senkrechten Spindel, an

welcher flache Mischer a bis d (Fig. 7 bis

9 Taf. 12) in horizontaler Richtung angebracht sind. Die Fläche dieser

Mischer jedoch steht mit 45° geneigt gegen die horizontale Ebene, in welcher ihre

Bewegung vor sich geht. Der Antrieb kann je nach der Construction des Diffuseurs von

oben, unten oder von der Seite erfolgen. Sobald der Diffuseur mit Schnitten und dann

von unten mit Saft voll gefüllt ist, setzt man den Mischer in Bewegung. Derselbe

macht 10 Drehungen in der Minute und hat den Zweck, die Schnitte von unten nach oben

zu heben, immer schwebend und frei in der Flüssigkeit zu erhalten und überhaupt dem

Bestreben des Saftstromes, welcher die Schnitte gegen das untere Sieb drückt,

entgegen zu wirken, ein Setzen der Schnitte und somit einerseits Kanalbildungen und

andererseits Verstopfungen zu vermeiden.

Märky, Bromovsky und Schulz in Prag (* D. R. P. Nr.

9991 vom 17. October 1879) verwenden cylindrische Gefäſse C (Fig. 10 und

11 Taf. 12), welche sich entweder um eine Achse drehen, oder blos hin-

und herschwingen. Durch diese Bewegung soll eine gleichmäſsige Berührung der

Schnitzel mit der Auslaugeflüssigkeit erzielt und ein Verstopfen der Siebfläche

verhindert werden. Die fest verschlossenen oberen und unteren Deckel D sind mit den Sieben e

verbunden. Die Zapfen z, mit denen sich die Gefäſse in

festen Lagern drehen, sind hohl und gestatten den Ein- und Austritt der Flüssigkeit

aus der Seitenleitung, Diese Zapfen sind mittels Stopfbüchsen mit Ventilen und den

Zuleitungs- und Ableitungsröhren dicht verbunden. Bei jedem Diffusionsgefäſs ist der

eine Zapfen über sein Lager verlängert und trägt hier eine Kupplung, durch welche

das Antriebrad mit dem Diffuseur verkuppelt wird. Die Füllung und Entleerung des

Diffusionsgefäſses geschieht durch ein seitliches Mannloch n. Die Gefäſse werden kreisförmig angeordnet (vgl. Fig. 10)

oder in Reihen. In der Zuckerfabrik Girna hat sich nach der Zeitschrift für Zuckerindustrie in Böhmen, 1880 Bd. 4 S. 167 ein solcher

Apparat mit Gefäſsen von 4hl Fassungsraum

bewährt.

Tafeln