| Titel: | Ueber Lichtmessung. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 124 |

| Download: | XML |

Ueber Lichtmessung.

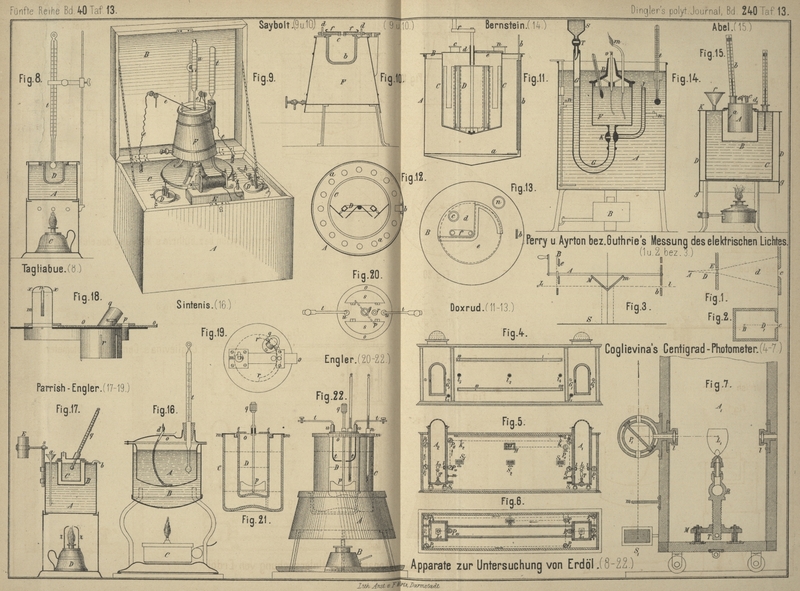

Mit Abbildungen auf Tafel 13.

Ueber Lichtmessung.

Bezüglich der Vereins-Photometerkerze berichtet Schiele im

Journal für Gasbeleuchtung, 1880 S. 366, 402 und

603, daſs der Docht mit 24 Fäden sorgfältig hergestellt und in Längen von 5m gewogen wird. Was das Kerzenmaterial anlangt,

bedurfte die Paraffinkerze zu ihrer Anfertigung etwas Stearin; die Menge desselben

muſste aber auf einen möglichst kleinen Procentsatz heruntergebracht werden und sie

ist jetzt auſserordentlich gering geworden. Daſs man Paraffin von höherem

Schmelzpunkte als 55°, wie angenommen worden ist, bei Herstellung der Kerze

gebrauchen könnte, hat sich allerdings nicht bestätigt. In Betreff der Bestimmung

des Schmelzpunktes, bezüglich dessen ebenfalls bisher Differenzen bestanden, ist die

Methode des Vereines für Mineralöl-Industrie in Halle a. S. angewendet, welcher am

5. April 1871 folgende für alle Geschäfte zwischen Mitgliedern maſsgebende

Vorschrift erlassen hat:

Ein kleines, mit Wasser gefülltes Becherglas von ungefähr 7cm Höhe und 4cm

Durchmesser wird bis ungefähr 70° erwärmt und auf das erwärmte Wasser ein kleines

Stückchen des zu untersuchenden Paraffins geworfen, so groſs, daſs es nach dem

Zusammenschmelzen ein rundes Auge von etwa 6mm

Durchmesser bildet. Sobald dieses flüssig, wird in das Wasser ein Celsius'sches

Thermometer von der durch den Verein für Mineralöl-Industrie festgestellten

Einrichtung so tief eingetaucht, daſs das längliche Quecksilbergefäſs des

Thermometers ganz vom Wasser bedeckt wird. In dem Augenblicke, wo sich auf dem

Paraffinauge ein Häutchen bildet, wird der Schmelz- bezieh. Erstarrungspunkt an der

Scale des Thermometers abgelesen. Während dieser Bestimmung muſs das Becherglas

durch eine Umgebung von Glastafeln sorgfältig vor Zugluft geschützt werden; auch

darf der Hauch des Mundes beim Beobachten der Scale das Paraffinauge nicht

treffen.

Zur Herstellung einer Normalflamme

schlug MethvenVgl. F. Fischer: Chemische Technologie der

Brennstoffe, (Braunschweig 1880) S. 73. vor, durch einen

Schirm den oberen und unteren in seiner Ausdehnung und Lichtstärke am meisten

schwankenden Theil der Flamme eines Argandbrenners abzublenden und die durch die

Oeffnung im Schirm fallende Lichtmenge als photometrische Vergleichseinheit zu

benutzen. Er behauptet, daſs selbst bei verschiedener Beschaffenheit des Gases die

durch den Spalt gehende Lichtmenge bei gleicher Flammenhöhe und richtiger Stellung

des Spaltes gleich sei, wenigstens innerhalb der in der Praxis zulässigen Grenzen.

Der Schirm, welcher vor einer 76mm (3 Zoll) hohen

Argandflamme gestellt wird, hat eine 25mm (1 Zoll)

hohe und 6mm,4 (¼ Zoll) breite Oeffnung. Die durch

eine solche Oeffnung fallende Lichtmenge soll genau 2 Kerzen englisch

entsprechen.

Nach Versuchen von F. Rüdorff (Journal für Gasbeleuchtung, 1880 S. 217) fällt aber durch den Schlitz bei

Anwendung verschiedener Gassorten eine keineswegs gleiche Lichtmenge, so daſs der

von Methven gemachte Vorschlag sich nicht als praktisch

erweist. Nach Versuchen der Kerzencommission schwankt die Lichtmenge, welche durch

den Spalt bei verschiedenen Gasarten und verschiedenen Brennern hindurch geht, von

2,12 bis 1,74, also um 0,38 Kerzen oder 21 Procent. Nach S.

Schiele (Journal für Gasbeleuchtung, 1880 S.

330 und 465) kann demnach gesagt werden: Weil die Richtigkeit der

Untersuchungsergebnisse wesentlich davon abhängt, daſs die zur Herstellung der

Methven'schen Normale benutzte Flamme eine der Höhe des Spaltes angemessene sein

muſs, was bei verschiedenen Gasarten, die man im Rundbrenner verbraucht, durchaus

nicht leicht zu erreichen ist, weil diese richtige Einstellung nicht immer

gleichmäſsig zu erzielen ist, indem dann das genaue Einstellen des Spaltes von dem

Willen des Untersuchenden abhängig, nicht unumstöſslich zu bestimmen ist und dadurch

der Willkür bei den Prüfungen derart Thür und Thor offen steht, daſs Streitigkeiten

über Vertragserfüllung in vielen Fällen unvermeidlich sind, weil ferner bei der

richtigen Einstellung des Spaltes das Auge in längeren Versuchsreihen ungemein

angestrengt und für nachfolgende feinere und genauere Beobachtungen unempfindlicher

gemacht wird und weil endlich die Versuche der Gesammtcommission ergeben haben, daſs

Unterschiede in dem Werthe der Methven'schen Normale von über 20 Procent vorkommen,

kann die Commission die Einführung dieser Normale nicht empfehlen; es empfiehlt sich

hierfür die Vereins-Normal-Paraffinkerze, wenn deren Flamme durch Schneuzen auf

50mm Höhe gleichmäſsig erhalten wird, weit

mehr.

Giroud (Journal für

Gasbeleuchtung, 1880 S. 700) schlägt vor, zur Gewinnung einer Normalflamme

mittels eines Einlochbrenners von einer Normalflamme gleich 1/10 Carcel auszugehen, da eine solche mit

den gebräuchlichen Kerzen, sowohl der deutschen Paraffin- als der englischen

Walrathkerzen, bezüglich der Leuchtkraft nahezu gleichwerthig ist. Giroud hat gefunden daſs die Leuchtkraft von 1/10 Careellampe

(= 0,983 Vereinskerze und 0,96 Walrathkerze) durchschnittlich einer Flamme von 67mm,5 Höhe aus einem Lochbrenner von 1mm Weite entspricht. Diese Flamme schlägt Giroud als Normalflamme für photometrische Messungen

vor. Wenn auch kaum anzunehmen ist, daſs die von Giroud

vorgeschlagene Normalflamme für die praktischen Zwecke der Photometrie die Kerze

verdrängen wird, so erscheint es doch zweckmäſsig, wenn für die in Deutschland

gebräuchlichen Kerzen, namentlich für die Vereins-Paraffinkerze und die englische

Walrathkerze, neben der sonstigen Charakterisirung durch Materialverbrauch,

Flammenhöhe u.s.w. die Flammenhöhe eines Einlochbrenners mit 1mm Oeffnung angegeben würde, welche dem mittleren

normalen Lichtwerth dieser Kerzen entspricht. Es würde damit für die photometrischen

Messungen eine wesentliche Erleichterung geschaffen und eine der Unsicherheiten und

Unbequemlichkeiten entfernt, welche bei directer Benutzung von Kerzen oder Lampen

unvermeidlich sind.

Elster fordert im Journal für

Gasbeleuchtung, 1880 S. 402 und 608 für photometrische Bestimmungen

gleichartige Beleuchtung.

A. Töpler (Annalen der

Physik, 1879 Bd. 8 S. 640) legt zur Herstellung des Schirmes für das Bunsensche Photometer zwischen zwei möglichst dünne und

gleichmäſsige Blätter von Pergamentpapier ein Stück weiſses Papier mit einer

kreisrunden Oeffnung in der Mitte und bringt sie zwischen zwei Glastafeln oder

spannt sie auf einen Rahmen. Die Einstellung soll mit dieser Vorrichtung viel

schärfer geschehen können als mit dem üblichen Fettfleck.

Nach Versuchen von A. Pedler (Journal of Gas lighting, 1880 S. 589) ist das von F. ZöllnerVgl. Chemische Technologie der Brennstoffe, 1880

S. 100. zu Lichtmessungen

vorgeschlagene Radiometer-Photometer hierzu nicht

brauchbar.

Zur Messung des elektrischen Lichtes

bringen Perry und Ayrton

(Engineering, 1880 Bd. 31 S. 72) zwischen der

Lichtquelle A (Fig. 1 Taf.

13) und dem Photometerschirm c eine Zerstreuungslinse

E.

Bezeichnen wir nun mit D die Entfernung von A bis zur Linse und mit d

die vom Focus der Linse bis zum Schirm, sowie die Gesammtlichtmenge der Flamme A mit L, so fallen auf die

Flächeneinheit \frac{L}{4\,\pi}. Bezeichnet man mit d die Brennweite der Linse, so beträgt die Ausdehnung

des Strahlbündels durch die Linse \frac{D^2}{\delta^2} und die

auf den Schirm fallenden Strahlen

\left(\frac{L}{4\,\pi}\times\,\frac{1}{d^2}\right)+\frac{D^2}{\delta^2}

und diesen müssen nun die von der Normalflamme auf den Schirm fallenden

Lichtstrahlen entsprechen. Bezeichnen wir ferner mit D1 die Entfernung der Normalkerze B (Fig. 2) von

dem Schirm c, so beträgt die Menge der auf den Schirm fallenden

Lichtstrahlen \frac{1}{4\,\pi}\ \frac{1}{{D_1}^2}, woraus sich in

Verbindung mit der ersten Gleichung ergibt: L=\frac{D^2}{{D_1}^2}\

\frac{d^2}{\delta^2}.

Hopkinson verwendet in gleicher Weise unter Benutzung

des Bunsen'schen Photometers eine Planconvexlinse.

F. Guthrie (Engineering,

1879 Bd. 28 S. 440) läſst das Licht der beiden zu vergleichenden Flammen durch zwei

unter 45° geneigten Spiegel M und m (Fig. 3 Taf.

13) auf einen durchscheinenden Schirm S werfen, so daſs

zwei Spiegelbilder neben einander entstehen, deren Gleichheit er durch folgende

Vorrichtung erreicht. Auf der Welle A sind zwei

Messingscheiben B und b

befestigt, welche mit Schlitzen versehen wurden; die Schlitze der Scheibe B sind erheblich weiter als die der anderen Scheibe;

sie können aber durch die bewegliche Scheibe e beliebig

verengt werden. Die beiden Scheiben werden nun so rasch gedreht, daſs auf den Schirm

S zwei helle Bänder neben einander entstehen,

welche scheinbar von einer ununterbrochenen Lichtquelle herrühren. Man verstellt nun

die Schlitze der Scheibe B vor der Normalflamme L so lange, bis der von dieser auf den Schirm fallende

Lichtstreifen genau so hell ist als der von der zu vergleichenden Lichtquelle l; die durch die Schlitze gehenden Lichtmengen beider

Flammen sind dann gleich. Ihre Lichtstärken verhalten sich demnach umgekehrt wie die

Weite der Schlitze.

Das Photometer von D. Coglievina in Wien (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 12005 vom

28. Mai 1880) unterscheidet sich von den bisher verwendeten Photometern

hauptsächlich darin, daſs dasselbe keine Normalflamme erfordert, sondern sich diese

Einheit selbst schafft. Dies wird dadurch erreicht, daſs zwei Lichtstrahlen einer

und derselben Quelle in unter einander verschiedenen, aber ganz bestimmten

Entfernungen aufgefangen werden und daſs hierauf die Intensität des kürzeren

Lichstrahles durch jene des auf eine bestimmte Länge gebrachten längeren

Lichtstrahles gemessen wird.

Die zwei verschiebbaren Kammern A1 und A2 (Fig. 4 bis

7 Taf. 13) dienen zur Aufnahme der Lichtquellen L1 und L2, deren Träger T es

ermöglichen, jede der beiden Lichtquellen in eine ganz bestimmte Aufstellungshöhe zu

bringen. Jeder dieser Träger erhält einen Regulirhahn R, der mittels einer Mikrometerschraube im Kreise gedreht werden kann. Von den

Sammellinsen l werden je zwei in jeder der beiden

genannten Kammern in der Höhe der Lichtquelle befestigt. Dieselben können biconvex

oder auch planconvex sein; ihre Brennweite ist der Entfernung von der Lichtquelle

gleich. Eine Reihe von z.B. 11 rechtwinkligen gleichschenkligen Glasprismen P1 bis P2 dienen zur

Weiterleitung der von der Lichtquelle ausgehenden Strahlen. Die drei Prismen P1, P2 und P10 sind mittels der

entsprechenden, durch den Photometerkasten gehenden Griffe G1 bis G3 im Kreise drehbar; die übrigen sind fest. Eine

Kugel n aus Phosphor oder auch einem anderen Stoff

dient zur Bestimmung der Länge des Normallichtstrahles und kann entweder in einer

Kammer H untergebracht, oder auch frei aufgehängt sein,

muſs aber in beiden Fällen eine feste Lage haben. Eine opale, von K1 bis K2 verschiebbare Kugel

dient zur Aufnahme der beiderseitigen Beleuchtung L1 und L2 und ersetzt demnach den bisher hierzu verwendeten

Photometerschirm. Die Planspiegel S1, und S3 dienen zur Beobachtung der Normalhöhe der

Lichtquellen L1 und L2, ferner S2 zur Wahrnehmung der

Beleuchtung der Kugel n, endlich S4 und S5 zur Wahrnehmung

jener der Kugel in den beiden Lagen K1, und K2. Diese Spiegel entsprechen den Schaulöchern l1 bis l5; durch passende

Anordnung von Hilfsspiegeln kann man diese 5 Schaulöcher durch ein einziges Loch

ersetzen. Ein viereckiger Kasten nimmt alle genannten Bestandtheile auf, und bildet

die Dunkelkammer. An demselben ist eine aus zwei Theilen bestehende Scale

angebracht, wovon der obere Theil die Theilung von 1 bis 10, der untere von 10 bis

100 trägt, oder auch umgekehrt. Die Handhabung dieses Apparates ist nun

folgende:

Nachdem die Lichtquelle L1 auf die vorgeschriebene Höhe eingestellt wurde,

was durch das Schauloch l1 beobachtet werden kann, wird der von derselben durch die Linse l und die Prismen P2 bis P8 rechtseitig ausgehende Lichtstrahl mittels des

Hahnes R so regulirt, daſs er die Oberfläche der Kugel

n nur an einem Punkte berührt. Bei der Anwendung

einer Phosphorkugel wird dieser Punkt in dem Spiegel S2 dunkel, bei einer opalen Kugel dagegen

beleuchtet erscheinen. Ist auf diese Weise die Normallänge des rechtsseitigen

Lichtstrahles erreicht – dieselbe beträgt im vorliegenden Falle 8m,6935 –, so wird durch P1 und P9 der linksseitige Strahl derselben Quelle L1 auf einer Länge von

0m,86935 zur Kugel K1 geleitet. Die betreffende Beleuchtung

dieser durch das Schauloch l4 wahrnehmbaren Kugel wird mit 1° Lichtintensität bezeichnet. Wird nun

nach A2 eine zweite

Lichtquelle L2 gebracht

und liefert dieselbe in ihrer unveränderten Lage in dem Spiegel S4 einen beleuchteten

Halbkreis, der mit dem von L2 aus beleuchteten Halbkreis sich zu einem ganzen Kreise von

gleichmäſsiger Beleuchtung vereinigt, so entspricht L2 einer Intensität von 10°, weil die

Entfernung dieser Lichtquelle L2 von K1 die Länge von 2m,7491455 beträgt. Ist aber L2 schwächer als 10°, so wird die Kammer A2 nach rechts

entsprechend verschoben; ist dagegen L2 stärker als 10°, so wird zunächst bei

unveränderter Lage von K1 diese Lichtquelle L2 durch den Regulirhahn auf 10° gebracht, hierauf

K1 in die Lage K2 verschoben, L1 ganz aufgedreht und

nun ebenso mit L2

verglichen bezieh. auf 100° gebracht und mit dieser Intensität jene von L2 ermittelt. Die

beiden Scalen genügen also zur Ablesung jeder beliebigen Intensität.

Bei der Messung des directen oder indirecten Sonnenlichtes tritt

an Stelle des Regulirhahnes R eine in der Vorderwand

des Kastens angebrachte Oeffnung, welche mittels eines mit einer Theilung versehenen

Schiebers regulirt werden kann.

Der Apparat hat in seiner praktischen Ausführung einige

Vereinfachungen erhalten, indem man statt der Phosphorkugel n einen Planspiegel einsetzte, die Anzahl der Glasprismen von 7 auf 4 und

die Lange des Normallichtstrahles von 8 auf 3m

verminderte. Die Linsen l1 bis l3

wurden beseitigt und deshalb die Kugel K1 durch ein undurchsichtiges Prisma ersetzt. Der

Apparat kostet bei F. Schweickhart und Comp. in Wien

800 fl. ö. W.

Tafeln