| Titel: | Zusammensetzung und Untersuchung von Erdöl. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 129 |

| Download: | XML |

Zusammensetzung und Untersuchung von

Erdöl.

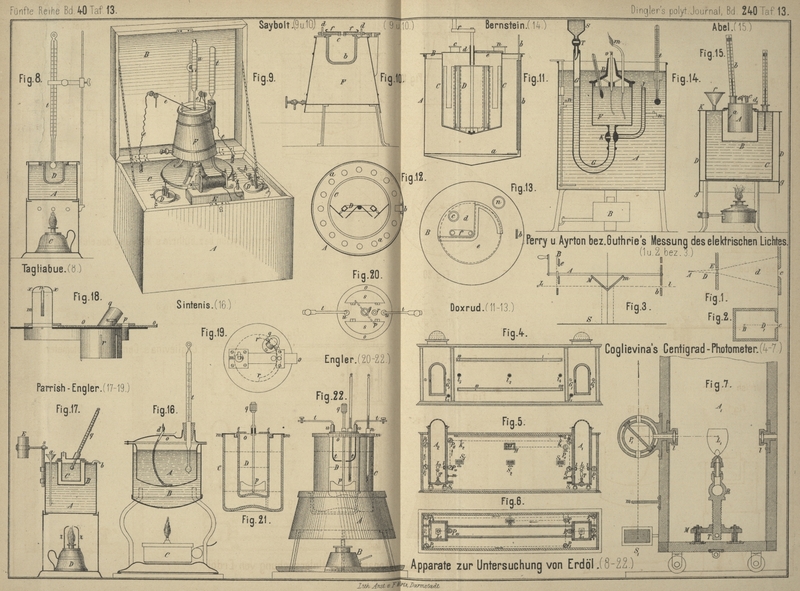

Mit Abbildungen auf Tafel 13.

Ueber die Zusammensetzung und Untersuchung von Erdöl.

Trotz des groſsen Aufschwunges, welchen die Industrie des in erstaunlicher Menge im

Kaukasus vorkommenden Erdöles genommen hat, ist über die Natur dieses Leuchtstoffes

wenig bekannt geworden. Man weiſs eigentlich nur, daſs die in demselben vorkommenden

Kohlenwasserstoffe bei gleichen Siedepunkten ein höheres specifisches Gewicht

besitzen als die Kohlenwasserstoffe des amerikanischen Erdöles. Dieses höhere

specifische Gewicht war lange Zeit Ursache, daſs man nur mit Miſstrauen an die

Benutzung von russischen Leuchtölen ging. In Folge der Untersuchungen von Wilm und Biel (1879 232 354) ist das Vorurtheil des Publicums geschwunden und

die ehemals sehr bedeutende Einfuhr von amerikanischen Leuchtölen nach Ruſsland hat

so gut wie ganz aufgehört. Dafür ist das hohe specifische Gewicht der kaukasischen

Oele der Fabrikation von Schmierölen zu Gute gekommen und werden gegenwärtig (ohne

Zusatz fester Beimengungen) Schmieröle (vgl. 1880 236 *

487) mit einem specifischen Gewicht bis zu 0,940 hergestellt, welche bereits eine

allgemeine Verbreitung in Europa gefunden haben.

F. Beilstein und A.

Kurbatow (Berichte der deutschen chemischen

Gesellschaft, 1880 S. 1818 und 2028) haben nun zunächst die flüchtigeren

Bestandtheile des Rohpetroleums aus den Benkendorff'schen Quellen in Baku untersucht. Trotz einer 9 mal wiederholten

fractionirten Destillation, unter Anwendung des Glinsky'schen Dephlegmators, gelang

es doch nicht, Producte von irgend welchen constanten Siedepunkten zu erzielen. Die

einzelnen Fractionen zeigten, im Verhältniſs zu amerikanischen Oelen von gleichem

Siedepunkt, ein auffallend hohes specifisches Gewicht:

Siedepunkt

Kaukasisches Erdöl

Amerikanisches Erdöl

Bis 80°

0,717

(Hexan) 0,669 (bei 18°)

80 bis 85

0,733

–

85 bis 90

0,741

–

90 bis 95

0,745

–

95 bis 100

0,748

(Heptan) 0,699 (bei 16°)

100 bis 105

0,752

–

Durch Schütteln mit rauchender Schwefelsäure konnte keine Spur

von aromatischen Kohlenwasserstoffen ausgezogen werden. Die Analyse des bei 80 bis

85° siedenden Theiles nähert sich der Formel CnH2n. Die Kohlenwasserstoffe des kaukasischen Erdöles

sind demnach an Wasserstoff ärmer als jene des amerikanischen. Sie bestehen jedoch

nicht aus Homologen des Aethylens. Brom wirkte auf die untersuchten Antheile des

kaukasischen Erdöles nicht ein; erst beim Erwärmen erfolgte Entfärbung, aber damit

zugleich auch massenhafte Entwicklung von Bromwasserstoff; es war also Substitution

nicht eingetreten. Weitere Versuche zeigten, daſs die Kohlenwasserstoffe des kaukasischen Erdöles

identisch sind mit den Additionsproducten von Wasserstoffen der aromatischen

Kohlenwasserstoffe CnH2n

– 6, welche von Wreden untersucht wurden, der

folgende Siedepunkte und specifische Gewichte beobachtete:

Sp. Gew. bei 0°

Siedep.

Hexahydrobenzol C6H12

0,760

69°

Hexahydrotoluol C7H14

0,772

97°

Hexahydroisoxylol C8H16

0,777

118°.

Erwärmt man die Kohlenwasserstoffe CnH2n des Erdöles längere Zeit mit rauchender

Schwefelsäure auf dem Wasserbade, so werden sie zerstört (verbrannt), ohne daſs in

die Schwefelsäure eine namhafte Menge einer Sulfonsäure überginge. Die Schwefelsäure

selbst erstarrt dabei zu einer steifen, schwarzen Gallerte. Als 1 Th. Erdöl (vom

Siedepunkt 95 bis 100°) mit 4 Th. Salpetersäure (spec. Gew. = 1,38) so lange im

Sieden erhalten wurde, bis die Entwicklung von rothen Dämpfen nachlieſs, enthielt

die sauere Flüssigkeit Essigsäure, ziemlich viel Bernsteinsäure und eine groſse

Menge öliger nicht flüchtiger Säuren. Die auf der Salpetersäure schwimmende

Oelschicht gab beim Fractioniren zunächst noch unangegriffenen Kohlenwasserstoff,

der bei 101 bis 103° gröſstentheils überdestillirte und offenbar wesentlich aus

Hexahydrotoluol (vom Siedepunkt 97°) bestand. Aus dem höher siedenden Antheil wurde

eine bei 210 bis 215° siedende Flüssigkeit abgeschieden, welche der Formel C6H11NO2 entsprach.

Amerikanisches Ligroin enthielt auſser den Carbüren CnH2n

+ 2 noch andere an Wasserstoff ärmere Kohlenwasserstoffe. Das rohe Heptan

besaſs ein höheres specifisches Gewicht, enthielt weniger Wasserstoff, als der

Formel C7H16

entspricht, und wurde von Salpetersäure angegriffen. Durch diese Säure läſst sich

aus dem rohen Heptan eine fremde Beimengung entfernen. Beim Behandeln des rohen

amerikanischen Petroleumheptans mit Salpetersäure wurde eine ansehnliche Menge

reinen Heptans zurückerhalten. Es blieb aber beim Destilliren noch sehr viel

hochsiedendes Product zurück, aus welchem durch Fractioniren ein gröſstentheils bei

195 bis 200° übergehender Antheil abgeschieden wurde, der sich als Stickstoff haltig

erwies. Durch Zinnchlorür wurde dieser Antheil nur wenig angegriffen. Nach der

Behandlung mit Zinnchlorür destillirte er gröstentheilsgrötstentheils bei 193 bis 197° und besaſs 0,9369 sp. Gew. bei 19°. Seine Zusammensetzung

entsprach der Formel C7H15NO2. Das amerikanische Erdöl lieferte

demnach bei der Einwirkung von Salpetersäure ebenfalls Nitrokörper ganz wie das

kaukasische Oel vom gleichen Siedepunkte. Während aber dieses einen Körper der

Aethylenreihe, C6H11NO2, gab, lieferte das amerikanische Oel

einen Körper aus der Grenzreihe C7H15NO2. Der Körper

C7H15NO2 löst sich anscheinend unzersetzt in concentrirter

warmer Kalilauge.

P. Schützenberger und N.

Jonine bestätigen in den Comptes rendus, 1880

Bd. 91 S. 823, daſs das kaukasische Erdöl vorwiegend aus reducirten

Benzolkohlenwasserstoffen CnH2n besteht.

Zur Prüfung des Erdöles auf seine

Feuergefährlichkeit bestimmen Salleron und Urbain (1866 181 * 397), H. Byasson (Comptes

rendus, 1871 Bd. 73 S. 609), v. d. Weide (1871

202 * 301), Meusel (Wagners Jahresbericht, 1872 S. 847) und GeiſslerBolley: Technisch-Chemische Untersuchungen, 5.

Auflage S. 740. die Menge der beim Erwärmen entwickelten Gase,

bezieh. deren Dampfspannung. Das Salleron'sche

Verfahren wurde auch von Biel (1879 232 357)

angewendet, ist jedoch nach Versuchen von C. Engler und

R. Haas (Zeitschrift für

analytische Chemie, 1881 S. 1) unzuverlässig.

Zur Bestimmung des Entflammungspunktes ist nach H.

HöferH. Höfer: Die Petroleum-Industrie Nordamerikas,

(Wien 1877) S. 143. in den amerikanischen Raffinerien folgendes

Verfahren gebräuchlich. In einem 102 bis 127mm

hohen und 76 bis 102mm weiten Blechtöpfchen wird

Wasser durch die Spitze einer kleinen untergestellten Spirituslampe allmählich und

gleichmäſsig bis z.B. 46,1° (1150 F.) erhitzt. Auf das erwärmte Wasser wird eine

kleine Menge Erdöl gegeben, welches aus der obersten leichtesten Schicht des groſsen

Vorrathes ausgehoben wurde. Das Oel nimmt rasch die Temperatur des Wassers an, was

durch Umrühren befördert wird, wonach das leichtere Petroleum wieder über der

Wasseroberfläche steht. Ein brennender Span wird vorsichtig der Oeloberfläche

genähert; hat man sich auf diese Weise überzeugt, daſs bei der Wassertemperatur

keine brennbaren Gase entweichen, so ist auf diese das Erdöl geprüft; im

vorliegenden Beispiele wäre also der „Fire test“ 46,1° (115° F.).

Die Temperatur, bei welcher Erdöle entzündliche Gase entwickeln, bestimmten Allen (Wagners

Jahresbericht, 1868 8. 729), Attfield (1867

183 244. 1869 192 428), Ernecke und Hannemann (Wagners Jahresbericht, 1870 S. 707), Hutton (1869 192 261), Peckham (Wagner's

Jahresbericht, 1867 S. 725), Peltzer (1868 189 61) und Weise (Wagner's Jahresbericht, 1871 S. 863) durch Erwärmen in

offenen Gefäſsen und Nähern einer Flamme.

Die weiteste Verbreitung von derartigen Apparaten hat der offene Petroleumprüfer von Tagliabue gefunden, welcher bis vor Kurzem, wo er durch den Saybolf'schen Prüfer verdrängt wurde, bei der Controle

des Erdöles in den Vereinigten Staaten gebräuchlich war (vgl. Chandler 1872 205 578. 1873

207 262). Man bringt in den Kessel A (Fig. 8 Taf.

13) so viel kaltes Wasser, daſs dessen Oberfläche bei eingesenktem gläsernem

Petroleumgefäſs D bis nahe an den Rand steigt, füllt

hierauf D gleichfalls bis an den Rand mit dem zu

prüfenden Oel vorsichtig an, so daſs der Rand nicht benetzt wird, senkt darauf das

Thermometer t so tief ein, daſs dessen Kugel gerade untertaucht und

zündet die Lampe C an. In Amerika war es üblich, nur

auf vorgeschriebene, in bestimmten Zwischenräumen liegende Temperaturen zu erwärmen

und bei diesen die Prüfung auf Entflammbarkeit (Fire

test) auszuführen, um jedoch den Apparat nach seiner allgemeinen

Brauchbarkeit beurtheilen zu können, haben Engler und

Haas (Zeitschrifl für

analytische Chemie, 1881 S. 10) von speciellen Vorschriften bezüglich der

Erwärmung abgesehen und diese letztere nur so langsam geleitet, daſs die Temperatur

des Wasserbades der des Oeles um höchstens 5° voraus war, was sich durch geeignetes

zeitweiliges Wegziehen der Lampe leicht einhalten läſst. Sobald das Oel die

Temperatur erreicht hat, bei welcher man zu prüfen beginnen will, führt man ein dünn

zugespitztes, nur mit kleiner Flamme brennendes Holzstäbchen oder eine entsprechend

kleine bewegliche Gasflamme langsam und ruhig in einer Entfernung von etwa 12mm über die Oberfläche des Erdöles hin; findet das

erste Mal noch keine Entflammung statt, so wiederholt man unter langsamer Steigerung

der Temperatur von Grad zu Grad die beschriebenen Operationen, bis ein kurzes, von

selbst wieder erlöschendes Aufflammen (der „flashing point“ der Amerikaner) eintritt. Luftbläschen, welche sich

etwa an den Rändern des Oelgefäſses ansetzen, sind zu entfernen und

selbstverständlich ist die Oberfläche des Oeles während der ganzen Probe vor Luftzug

zu hüten. Die mit 3 Versuchsölen, von denen die Sorte A bei 22°, B bei 29° und die

Sorte C bei 40° entflammte, sind die von Engler und Haas erhaltenen Entflammungspunkte in folgender Tabelle

zusammengestellt:

A

B

C

Entfernung des brennenden Hölzchens

vonder Oeloberfläche bei

etwa 12mmetwa

8mmetwa 5mm

38,8°36,633,330,5

48,8°47,243,344,440,643,3

57,2°58,854,451,6

Rasche Annäherung auf etwa 1mm

23,822,7

30,532,2

46,645,5

Diese Veränderungen in dem Abstand des brennenden Holzspans vom Oele hatten den

Zweck, zu untersuchen, ob nicht Verschiedenheiten dieser Entfernungen, wie sie bei

praktischem Gebrauch kaum zu vermeiden sind, erhebliche Abweichungen in den

Entflammungspunkten zur Folge haben. Aus vorstehender Tabelle geht hervor, daſs auch

bei sorgfältiger Ausführung der Proben für die gleichen Abstände des Flämmchens vom

Oele die Resultate unter sich schon um einige Grade von einander abweichen,

insbesondere aber, daſs eine nur wenige Millimeter betragende Vergröſserung oder

Verkleinerung dieser Abstände ein bedeutenderes Herauf- oder Herunterrücken des Entflammungspunktes zur

Folge hat.

Die Methode im Allgemeinen gibt, verglichen mit den Proben in geschlossenen Apparaten

besserer Construction, selbst dann noch zu hohe Entflammungstemperaturen, wenn man

mit dem Flämmchen das Oel fast berührt. Für den gewöhnlichen Gebrauch dürfte es

jedoch nicht räthlich sein, dem Petroleum so nahe zu kommen, da man in diesem Falle

Gefahr läuft, durch locale Erhitzung und Dampfbildung die Entflammungstemperatur zu

erniedrigen. Wenn trotzdem, wie die Tabelle zeigt, bei den ausgeführten Proben sogar

in letzterem Falle zu hohe Entflammungstemperaturen gefunden werden, so ist der

Grund nur darin zu suchen, daſs durch Luftströmungen, welche bei dem erwärmten

Apparat unvermeidlich sind, die durch keine überragende Gefäſswände geschützten

Dämpfe fortgeführt werden. Bei wachsender Entfernung des Flämmchens macht sich

selbstverständlich der letztgenannte Einfluſs in noch höherem Maſse geltend, ganz

abgesehen davon, daſs hier natürlich die rasche Abnahme des Gehaltes der Luft an

Oeldämpfen nach oben hin an sich schon den Entflammungspunkt erhöht. (Vgl. Calvert 1870 196 165. Paul

in Wagners Jahresbericht, 1870 S. 705).

Der dänische Petroleumprüfer

unterscheidet sich nur dadurch, daſs das kupferne Erdölgefäſs theilweise angefüllt

wird. Die Proben mit den 3 Oelen geben folgende Resultate:

A

B

C

23°

30°

43°

20

31

45

19,5

29

42

20,5

30

43

21

–

–

Die hier erhaltenen Zahlen kommen zwar den mit den meisten geschlossenen Apparaten

erzielten ziemlich nahe, stimmen jedoch unter sich fast noch weniger genügend

überein wie die des vorher besprochenen Apparates. Wendet man aber die in der

dänischen Verordnung vorgeschriebene U-förmige Glasröhre an, deren längerer Schenkel

mit der Gasleitung verbunden ist, während aus der Spitze des kürzeren das

Gasflämmchen derart brennt, daſs es bei senkrechtem Einstellen der Röhre auf den

Boden des Petroleumgefäſses etwas mehr als 2cm

über das Oel hervorragt, so erhält man offenbar in Folge dieses groſsen Abstandes

viel zu hohe Entflammungspunkte.

Ein von Lenoir und Forster in Wien

gelieferter Apparat unterscheidet sich vortheilhaft von den genannten dadurch, daſs

als Entzündungsquelle ein kleines, aus dem zu prüfenden Erdöl selbst gespeistes und

während der ganzen Probe fortbrennendes Dochtflämmchen dient, welches an einer

bestimmten Stelle oben am Rande des Oelbehälters und dadurch in gleichmäſsige

Entfernung vom Oel ange- bracht ist. Doch scheint auch dieser Apparat mit einem principiellen Fehler

behaftet zu sein, indem nämlich die Entfernung des Flämmchens vom Oele eine zu

groſse ist und in Folge dessen der Entflammungspunkt zu hoch gefunden wird; würde

man diesen Abstand aber entsprechend verringern, so käme das Flämmchen dem Oel zu

nahe und würde durch dauernde Erwärmung von oben her eine niedrigere

Entflammungstemperatur finden lassen, als sie dem normal erwärmten Oele zukommt.

Der Saybolt'sche Prüfer (Chemische Industrie, 1880 S. 13), welcher in neuerer

Zeit seitens der amerikanischen Petroleum-Inspectoren angenommen worden ist,

unterscheidet sich von dem offenen Tagliabue'schen

Apparate nur dadurch, daſs als Entzündungsquelle an Stelle des brennenden Spänchens

der elektrische Funke in Anwendung kommt. Der Apparat besteht aus einem Holzkasten

A (Fig. 9 und

10 Taf. 13) mit Deckel B und einem oberen

Boden C zum Herausnehmen, auf welchen die übrigen

Apparattheile aufgestellt, bei Nichtgebrauch aber unter demselben geborgen werden.

Dieser Boden hat Raum für die Deckel zweier in dem Kasten stehenden

Chromsäure-Elemente D, einen Stromunterbrecher h, einen Inductionsapparat E, von welchem aus die Leitungen e zur

Funkenentladung über den Petroleumprüfer F führt. Der

gläserne Oelbehälter b von 5cm Lichtweite und 5cm Höhe trägt einen kleinen, durch die Messingstifte d gehaltenen Balken c aus

Ebonit. Zwei Messingstreifen f, gegen die Mitte zu in

Platindrähten endigend, durchdringen den Ebonitbalken nach unten und stehen sich

unterhalb so gegenüber, daſs der Funke zwischen den Platinspitzen auf eine

Entfernung von etwa 1 bis 2mm überspringen

muſs.

Man füllt das Wassergefäſs F mit Thermometer t so weit mit Wasser, daſs der Oelbehälter fast bis zum

Rand eintaucht, erwärmt auf 38° (100° F.), nimmt die Lampe weg und setzt den

Oelbehälter ein. Dieser ist bis auf etwa 3mm unter

den Rand, der mittels Flieſspapier von anheftendem Erdöl befreit sein muſs,

angefüllt; auch etwa vorhandene Luftbläschen müssen sorgfältig von der Oberfläche

des Oeles entfernt werden. Nachdem man nun das Thermometer a so, daſs dessen Kugel noch gerade bedeckt ist, eingesenkt hat und die

Temperatur des Oeles auf 32° (90° F.) gestiegen ist, läſst man durch einen ganz

kurzen Druck auf den Stromunterbrecher den Funken überspringen und wiederholt,

nachdem man die Lampe wieder untergesetzt hat, das Ueberspringen von 2 zu 2° oder 3

zu 3° F., bis Entflammung eintritt. Die leichte Ueberwachung und Handhabung des

Apparates ermöglicht es, mehrere Proben neben einander auszuführen; auch lassen sich

mittels eines Inductionsapparates durch Anbringung von Verbindungs- und

Unterbrechungsvorrichtungen die Funken für mehrere Apparate zu gleicher Zeit

erzeugen.

Wie der Tagliabue'sche Apparat, so zeigt nach Engler und Haas

auch der Saybolt'sche Prüfer den Miſsstand, daſs er zu hohe

Entflammungstemperaturen ergibt, während die Einzelbestimmungen unter sich bei

diesem Apparat, zu Folge gleichbleibender Entfernung und Intensität der

Entzündungsquelle, wesentlich übereinstimmender ausfallen. Die mit den drei

Versuchsölen ausgeführten Proben ergaben folgende Temperaturen:

A

B

C

31,7°

36,6°

52,7°

31,4

36,1

48,8

31,5

–

–

30,6

–

–

Derartige übereinstimmende Resultate sind jedoch nur dann zu erzielen, wenn man bei

den einzelnen Versuchen das Oel aufs sorgfältigste auf gleiche Höhe bringt; schon

Schwankungen der Oeloberfläche um 1mm unter oder

über die normale Höhe bedingen auch hier Abweichungen in den

Entflammungstemperaturen um einige Grad. Im Uebrigen hat der Apparat, abgesehen von

der Art und Weise der Entzündung, alle Fehler des offenen Tagliabue'schen Apparates.

Den Uebergang zu den geschlossenen

Apparaten bildet der im Scientific American, 1880 Bd.

42 S. 323 mitgetheilte Apparat von F. S. Pease, welcher

sonst dem eben besprochenen sehr gleicht. Zu den Apparaten mit geschlossenem

Oelbehälter gehören die Apparate von Kuckla (Wagner's

Jahresbericht, 1866 S. 673), Granier (Wagner's Jahresbericht, 1873 S. 878) und der Deflagrometer von Ch.

Doxrud in Christiania (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 4496 vom 10. August 1878). Ein

cylindrisches Gefäſs A (Fig. 11 bis

13 Taf. 13) kann auf ein Stativ oder einen Dreifuſs gestellt und durch

eine Lampe von unten erhitzt werden. Im Innern, nahe dem gewölbten Boden, befindet

sich eine ringförmig durchlochte Platte a, die durch

einen an derselben befestigten Schieber b auf und ab

bewegt werden kann. An den Deckel B ist ein anderes

ebenfalls cylindrisches Gefäſs C aus sehr dünnem

Metallblech befestigt, dessen Deckel d nur ungefähr ein

Viertel des Gefäſses bedeckt, während der andere Theil einen Schieber e bildet. In dem festen Theil d ist eine Oeffnung c zum Befestigen eines

kleinen Thermometers angebracht, welches ungefähr bis zur Mitte des Oeles eintauchen

muſs. In demselben Gefäſs befindet sich auſserdem noch eine mittels Kurbel f drehbare Rührvorrichtung D.

Nachdem das äuſsere Gefäſs durch die Oeffnung n bis zum

Rande mit Wasser und der innere Behälter bis auf etwa 40mm mit dem zu untersuchenden Oel gefüllt und der Deckel aufgesetzt ist,

wird das äuſsere Gefäſs erhitzt, während man mittels des Schiebers b dafür sorgt, daſs das Wasser durch und durch

gleichmäſsig sich erwärmt. Ist nun die Temperatur des Oeles so weit gestiegen, daſs

man sich der angeblichen Entzündungstemperatur nähert, so wird die Wärmequelle

entfernt und die Rühr Vorrichtung D einige Minuten

umgedreht, bis man sich

überzeugt hat, daſs das Thermometer einen bleibenden Stand angenommen hat Indem man

nun mit der linken Hand den Deckel zur Seite schiebt und augenblicklich mit der

anderen Hand ein brennendes Streichholz bis zur Oberfläche des Oeles in den

Oelbehälter hineinführt, beobachtet man, ob die vorhandenen Dämpfe über der ganzen

Oberfläche des Oeles entzündet werden. Ist dies der Fall, so ist man wahrscheinlich

mit der Erhitzung zu weit gegangen und der Versuch muſs dann dadurch weiter geführt

werden, daſs man das Gefäſs langsam erkalten läſst. Besser ist es, nicht so eilig zu

Werke zu gehen, daſs eine Entzündung beim ersten Versuch eintritt. Man setzt dann

die Erhitzung fort, prüft hin und wieder mit dem Schwefelholz und setzt jedesmal den

Deckel wieder vorsichtig auf.

Durch dieses Verfahren findet man leicht diejenige Temperatur, wo die Entzündung

gerade eintritt, indem man, sobald man sich diesem Temperaturpunkt nähert, bemerken

wird, daſs eine theilweise Entzündung um das Schwefelholz kaum stattfindet; es ist

diese Erscheinung ein Zeichen, daſs man nur in kleinen Schritten mit dem Erwärmen

vorgehen muſs.

Der Apparat von A. Bernstein in

Berlin (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 7508 vom 9. Mai 1879 und Zusatz Nr. 8389 vom 24. Juli

1879) besteht aus dem Wasserbehälter A (Fig. 14

Taf. 13), unter welchem sich zur Erwärmung des Wassers eine Spirituslampe B befindet. Im Innern des Wasserbehälters ist der

Cylinder F angebracht, welcher an den Bügeln n hängt und das zu untersuchende Oel enthält. Der

Dreiweghahn K schlieſst in der einen Stellung das

Gefäſs F nach unten ab und verbindet den unteren Theil

des Rohres G mit dem Seitenrohr J; in der anderen Stellung schlieſst er das Seitenrohr J ab und verbindet das Gefäſs F mit dem Rohr G. Der Deckel R des Gefäſses F ist mit

einem Hahn geschlossen, oder endigt hier oben in einem offenen Rohre. Um nun die bei

einer bestimmten Temperatur aus dem Oel entstehenden Dämpfe, welche sich an der

Oberfläche lagern, aus dem Gefäſs F gegen die Flamme

m zu treiben, bedient man sich des Wasserbehälters

S, der sich auf dem Rohre G befindet. Sobald das im Gefäſs F

befindliche Oel diejenige Temperatur erreicht hat, bei welcher die Untersuchung

stattfinden soll, öffnet man den Hahn T, das

herabflieſsende Wasser hebt das Oel im Gefäſs F und

treibt die in letzterem befindlichen Dämpfe gegen die Flamme m.

Um schlieſslich das nur augenblickliche Austreten der entzündlichen Dämpfe dauernd zu

erkennen, ist in dem Deckel R ein zweiter Docht v angebracht, welcher über die Oeffnung des Deckels ein

wenig hinausragt. Hat bei der vorgenommenen Probe eine Entzündung der entweichenden

Dämpfe stattgefunden, so zünden diese den Docht v an.

Statt des Dochtes kann auch eine entzündliche Masse angewendet werden.

Der Apparat gibt nach Engler und Haas (a. a. O. 1881 S. 26), wenn man sich damit begnügt zu erfahren, ob

bei einer bestimmten Temperatur die Entzündung eintritt oder nicht, recht

übereinstimmende Resultate. Kommt es aber darauf an, wie dies doch meistens der Fall

sein wird, wo das Oel genauer beurtheilt werden soll, den Entflammungspunkt selbst

festzustellen, so gelingt es nur durch wiederholte Prüfung neuer Oelmengen, diesen

Punkt nach und nach zu treffen. Abgesehen von diesem der Bestimmungsweise mit allen

andern Apparaten gegenüber sehr zeitraubenden Verfahren zur Ermittelung des

Entflammungspunktes, macht sich die umständliche Behandlung bemerklich. Der Apparat

gibt höhere Entflammungspunkte als durchschnittlich die übrigen zuverlässigen

geschlossenen Apparate.

Engler und Haas haben ferner Versuche mit Tagliabue's geschlossenem Petroleumprüfungsapparat

(Pyrometer)Vgl. Bolley: Technisch-Chemische Untersuchungen,

5. Auflage S. 667. ausgeführt. Die mit Versuchsöl B erhaltenen Resultate sind in folgender Tabelle

zusammengestellt:

Prüfung

AeltererApparat

Neuerer Apparat

Mit brennendem Holzspan

–

32,5. 33°

Mit kleinem, rasch eingeführtem Gasflämmchen

–

33,4. 34,2

Mit mittelgroſsem, langsam eingeführtem Gasfl.

–

32,5. 31,5. 32,2

Mit gröſserem, langsam eingeführtem Gasflämm.

–

29

Mit 8mm langem

Gasflämmchen:

1) aufwärts eingeführt, langsam

37. 36°

–

2) horizontal eingeführt, langsam

29

–

3) desgleichen rasch

–

36

4) abwärts eingeführt, langsam

24. 24,5

26,6. 25,5

Mit 4mm langem, horizontal

eingeführtem Gas- flämmchen, langsam

–

32

Mit 4mm langem, horizontal

eingführtem Gas- flämmchen, rasch

–

39,4

Obige Versuche beweisen, daſs die Entflammungstemperatur ganz wesentlich beeinfluſst

wird durch die Zeitdauer, während welcher man das Zündungsmittel in der Haube

verweilen läſst, sowie durch Gröſse und Richtung des eingeführten Flämmchens. Diese

Einflüsse führten beispielsweise bei kleinerem, rasch und horizontal eingeführtem

Zündungsflämmchen zu einer Entflammungstemperatur von 39,4°, während das gleiche Oel

bei doppelt so groſsem, langsam und abwärts eingeführtem Flämmchen im Mittel schon

bei 25° entflammte, also zu der bedeutenden Abweichung von über 14°. Sind auch die

Differenzen bei den übrigen Bestimmungen weniger groſs, so sind sie selbst bei

geringeren, praktisch kaum zu vermeidenden Schwankungen dieser Umstände schon so

erheblich und dadurch auſserdem noch so der Willkür des Operirenden ausgesetzt, daſs

dieser Apparat in alter und neuer Form für Bestimmungen, wie sie zur Beurtheilung der

Feuergefährlichkeit eines Oeles nothwendig sind., als unbrauchbar bezeichnet werden

muſs. Der neuere Apparat, welcher sich von dem älteren nur durch die Construction

des Deckels unterscheidet, ist nicht als eine Verbesserung zu bezeichnen, indem

durch die complicirtere Einrichtung des Deckels das jedesmal nothwendige Reinigen

bedeutend erschwert wird und auſserdem durch die gröſsere Metallmasse desselben viel

leichter eine Ueberhitzung des Oeles von oben her stattfindet. Als miſslich muſs

schlieſslich noch bezeichnet werden, daſs durch das vorgeschriebene Vollfüllen des

Oelbehälters bis zum Rand, was ein jedesmaliges Uebertreten des Oeles an den Deckel

zur Folge hat, ein sauberes Arbeiten unmöglich ist.

Der Apparat von Abel (Zeitschrift für analytische Chemie, 1881 S. 17) wird nach neuestem

Abkommen zwischen amerikanischen und englischen Petroleuminteressenten der Prüfung

der für England bestimmten Sendungen zu Grunde gelegt. In einem kupfernen, auf

eisernem Dreifuſs sitzenden cylindrischen Mantel D

(Fig. 15 Taf. 13) ist das aus den beiden kupfernen Cylindern B und C bestehende

Wasserbad so eingesetzt, daſs dasselbe, während es unten auf dem eisernen Ringe g aufsitzt, mit der aufgelötheten runden Kupferplatte

K zugleich den Mantel D oben abschlieſst. In der Mitte der Platte K

befindet sich eine kreisförmige, zur Verhinderung der Wärmeleitung mit einem

Ebonitring eingefaſste Oeffnung, in welche der aus Messing oder Kanonenmetall

gefertigte Oelbehälter A, in das Luftbad B herabhängend, eingesetzt wird. Dieser Behälter A trägt im Innern eine Einfüllmarke a und ist mit einem dicht schlieſsenden Deckel

versehen, durch welchen das Thermometer b bis ins

Innere hinabreicht. Auf dem Deckel ist ferner noch, in zwei Stützen um eine

horizontale Achse beweglich, das kleine, mit verlängerter Schnauze versehene

Oellämpchen c aufgehängt. Schlieſslich befinden sich im

Deckel noch drei rechteckige Oeffnungen, eine in der Mitte von 10 × 13mm und zwei von je 5 × 7mm welche durch einen mit entsprechenden

Ausschnitten versehenen Schieber d geschlossen und

geöffnet werden können. Beim Aufziehen des Schiebers wird nun durch einen an

demselben sitzenden Stift das bewegliche Lämpchen c so

auf die Seite gekippt, daſs seine Schnauze gerade bis auf die mittlere frei werdende

Oeffnung des Deckels hinabreicht; beim Zurückschieben des Schiebers kehrt,

gleichzeitig mit dem Schlieſsen der Deckelöffnungen, das Lämpchen wieder in seine

aufrechte Lage zurück.

Eine neuere Ausgabe des Apparates ist für Leuchtgas eingerichtet, welches statt des

Oellämpchens als Zündungsmittel dient, und unterscheidet sich diese Construction von

der beschriebenen nur dadurch, daſs zwischen den beiden Trägern auf dem Deckel statt

des Lämpchens eine hohle Achse sich dreht, welche in ihrer Mitte in eine kleine, einer Löthrohrspitze

ähnliche Metalldüse abzweigt und an ihrem einen Ende durch einfaches Ueberziehen

eines Gummischlauches mit der Gasleitung in Verbindung gebracht wird.

Nachdem das Wasserbad C, welches durch Trichter f mit Wasser voll gefüllt wird, bis letzteres durch

eine in K befindliche Ausmündung wieder abflieſst, auf

etwa 54° erwärmt ist, wird der Behälter A bis zur Marke

mit dem zu prüfenden Oel gefüllt, mit dem Deckel verschlossen und in den Luftraum

B eingesetzt. Der Docht des mit Rüböl gespeisten

Lämpchens c ist so zu beschneiden, daſs er ein nicht

ganz 4mm langes Flämmchen liefert. Sobald das

Thermometer b etwa 19° erreicht hat, beginnt man mit

der Prüfung, welche darin besteht, daſs man von 1 zu 1° oder 2 zu 2° den Schieber

d öffnet und schlieſst und dadurch das oben

beschriebene Spiel des Lämpchens bewirkt. Dieses Oeffnen und Schlieſsen soll nach

der englischen Gebrauchsanweisung so geschehen, daſs der Schieber während dreier

Schwingungen eines für diesen Zweck aufgestellten Pendels langsam aufgezogen und

während der vierten Schwingung rasch wieder geschlossen wird. Die Temperatur, bei

welcher man während eines solchen Oeffnens Entflammung des im oberen Theil von A befindlichen Gasgemisches bemerkt, gilt als

Entflammungspunkt. Es wird noch angegeben, bei Prüfung sehr flüchtiger Sorten den

Luftraum B mit kaltem Wasser zu füllen und bei sehr

schweren Oelen dieses Wasser von vorn herein auf etwa 50° zu erhitzen. – Engler und Haas erhielten

mit dem Abel'schen Apparat folgende Resultate:

A

B

C

Gasflämmchen 3 bis 4mm

lang

17,1°

23,3°

32,7°

16,6

22,2

32,4

16,0

23,0

33,8

Gasflämmchen etwas gröſser

–

21,1

–

–

22,0

–

Auffallender Weise hat dieser Apparat bei allen drei Versuchsölen im Verhältniſs zu

anderen geschlossenen Petroleumprüfern, welche gut übereinstimmende Resultate

lieferten, durchweg zu niedrige Entflammungsresultate ergeben. Diese Erscheinung

wird dadurch erklärt, daſs durch Wärmestrahlung von den Wandungen des Luftbades B aus eine merkliche Ueberhitzung der starken

Metallwände des Oelbehälters stattfindet, welche sich auf die oberen Theile

desselben überträgt und hier anhaftendes Oel ebenfalls überhitzt und verdampft.

Hierzu mag noch eine weitere Ueberhitzung durch das Zündungsflämmchen selbst kommen,

da dieses beim Zurückziehen des Schiebers eine meſsbare Zeit in dem engen

Deckelausschnitt verweilt und dabei die Metallränder desselben erwärmt; letzterer

Einfluſs dürfte sich namentlich nach wiederholtem Spiel des Flämmchens bemerklich

machen. Vielleicht ist auch die Stärke des Flämmchens an sich auf die Erniedrigung

des Entflammungspunktes von Einfluſs; jedenfalls aber dürfte dieser Umstand allein zur Erklärung der

zweifellos zu niedrigen Entflammungspunkte nicht ausreichend sein. Als weiteren

Nachtheil ist wie bei dem offenen dänischen Apparat zu erwähnen, daſs die

Entflammung nicht immer deutlich zu sehen ist, indem das helle Zündungsflämmchen die

auf einem nur kleinen Raum sich zeigende lichtschwache Feuererscheinung manchmal

verdeckt. Lästig und zeitraubend, jedoch durch eine entsprechende kleine Abänderung

leicht zu beseitigen, ist schlieſslich das jedesmalige Ein- und Ausgieſsen des

Wassers, welches wegen zu engen Einfluſs- und Ausfluſsrohres nur langsam geschehen

kann. Als Vorzüge des Apparates dürften die Uebereinstimmungen der Resultate unter

sich, das sehr genaue Arbeiten des Entflammungsmechanismus, das groſse, eine

langsame Erwärmung bedingende Wasserbad noch hervorzuheben sein. – Aehnlich ist der

in Schweden gebräuchliche Apparat (vgl. Wagner's

Jahresbericht, 1877 S. 1033. 1880 S. 857).

Das Petroleum-Pyrometer von Sintenis in Magdeburg, aus lackirtem Weiſsblech gearbeitet, besteht, wie

Fig. 16 Taf. 13 zeigt, aus dem auf Dreifuſs befestigten und mit

Spirituslämpchen C versehenen Wasserbad B, in welches der Oelbehälter A eingesetzt wird. Nach einer dem Apparate beigegebenen Gebrauchsanweisung

füllt man B zu ⅓ mit Wasser und A beinahe bis zum Rande mit Erdöl; bei verschlossener Oeffnung o beginnt man langsam mittels der Flamme C zu erwärmen und zündet, wenn etwa 20° erreicht sind,

den Docht d an; man beobachtet hierauf das Steigen des

Thermometers t bis zu dem Grade, wo sich der

Entflammungspunkt durch ein deutliches Geräusch des explodirenden Gasgemisches oder

das dadurch bewirkte plötzliche Erlöschen des Dochtflämmchens d einstellt. – Nach Engler

und Haas ist der Apparat als unbrauchbar zu

bezeichnen.

Auch das Naphtometer von Parrish

(Wagner's Jahresbericht, 1864 S. 675. 1865 S. 749)

gab ungenügende Resultate. Engler (Zeitschrift für analytische Chemie, 1881 S. 23) hat

diesen Apparat in folgender Weise verbessert: Der Wasserbehälter A (Fig. 17

Taf. 13) besteht aus einem 14cm hohen und ebenso

weiten eisernen oder kupfernen Cylinder und dem Einsatz B, welche beide oben durch den dicht aufsitzenden Deckel mit einander

verbunden sind. Das Oelgefäſs C hängt derart in B, daſs wie beim Abel'schen Apparat zwischen beiden ein Luftraum frei bleibt; auch ist der Rand

von C mittels eines Ebonitringes vor directer

metallischer Berührung bezieh. Wärmeleitung von B aus

geschützt. Ein kleiner Glascylinder E kann durch

Drehung bei s über den kleinen Ansatz des Deckels

gestülpt werden. Fig. 18 und

19 zeigen die einzelnen Theile des Deckels. Ein kleiner Rohrstutzen m mit seitlich eintretender Dochtdille n ist mittels Schieber o,

welcher auch die Oeffnung p deckt, zu schlieſsen oder

zu Oeffnen; ein an den Deckel angelöthetes, halbringförmiges Blech r taucht bei aufgesetztem Deckel in das Oel ein, so

daſs die während jedesmaligen Entflammungsversuchs durch das Loch p eintretende Luft in den durch jenes Blech und die

Gefäſswandung gebildeten ringförmigen Raum treten muſs, um von hier aus durch eine

Anzahl von Schlitzen von allen Seiten über das Oel gegen m zu streichen und die Oeldämpfe zu dem Flämmchen bei n zu führen. Visirdrähte x

und z geben die Höhe des Oelflämmchens und der

Spiritusflamme an.

Man füllt den Kessel A durch den Trichter a bis zum Ausfluſs bei b

mit Wasser, den Oelbehälter bis zur Einfüllmarke mit Oel, setzt den Deckel mit

geschlossenem Schieber o auf, stülpt E über die Röhre m,

entzündet zunächst die Spiritusflamme, alsdann, nachdem das Thermometer q noch mehrere Grad unter der muthmaſslichen

Entflammungstemperatur zeigt, das Flämmchen bei n und

beginnt mit dem Proben. Dabei zieht man den Schieber o

zurück, läſst 5 Secunden offen und verschlieſst dann rasch wieder. In dieser Weise

wird von Grad zu Grad fortgefahren, bis Entflammung eintritt und durch die dabei

stattfindende Luftbewegung das Flämmchen bei n

erlischt. Dann wird die Entflammungstemperatur abgelesen. Bei sofortigem

Weiterproben hat man durch den Trichter a nur so lange

kaltes Wasser nachzufüllen, bis das warme Wasser bei b

abgelaufen ist, das Oelgefäſs mit frischem Oel zu beschicken u.s.f.

Sowohl unter sich, als auch im Vergleich mit anderen zuverlässigen Resultaten stimmen

die mit diesem Apparat gefundenen Entflammungspunkte in befriedigender Weise überein

und es arbeitet dieser Apparat in der vorliegenden verbesserten Form ungleich

sicherer und richtiger als in der älteren Construction. Es ist hauptsächlich darauf

zu achten, daſs der Oelbehälter immer genau bis zur Einfüllmarke gefüllt wird, sowie

daſs der Schieber o bei jedesmaliger Probe nicht über 5

Secunden geöffnet bleibt.

Ein zweiter Apparat von C. Engler

(Chemische Industrie, 1880 S. 54) schlieſst sich

dem Saybolt'schen Prüfer an und besteht im Wesentlichen

aus einem kupfernen Wasserbad A (Fig. 20 bis

22 Taf. 13), welcher oben 15, unten 18cm weit ist und dessen Höhe einschlieſslich Fuſs 15cm beträgt, mit dazu gehörigem Spirituslämpchen

B. Auf dem Wasserkessel befindet sich ein Deckel

mit rundem Ausschnitt, in welchem das etwa 10cm

weite, 12 bis 14cm hohe Glasgefäſs C gerade hineinpaſst; letzteres ruht auf einem an den

Deckel angenieteten Drahtkreuz und taucht so 4cm

in das Wasserbad ein. Oben ist C durch den ringförmigen

übergreifenden Deckel m verschlossen; der kleine daran

angebrachte Rohrstutzen n dient zur Befestigung eines

Thermometers. Der eigentliche Behälter für das zu prüfende Oel besteht in dem 55mm weiten, 10cm

hohen cylindrischen oder nach unten zu schwach conisch verlaufenden Glasgefäſs D, dessen umgebogener Rand auf dem Ring m ruht und welches ungefähr in seiner Mitte mit einer

Einfüllmarke für das Oel versehen ist; ein übergreifender Messingdeckel o verschlieſst dasselbe derart, daſs der Rand des Deckels nicht zu fest

an den des Glascylinders anliegt, damit bei ausnahmsweise sehr heftiger Explosion

dieser Deckel abgeschleudert werden kann, ohne daſs das Gefäſs selbst zerschmettert

wird. Derselbe trägt einen mittels des kleinen Griffes q zu bewegenden Flügelrührer p, einen kleinen

Rohrstutzen r zum Befestigen eines zweiten

Thermometers, zwei bewegliche Klappen s, welche durch

die bei jedesmaliger Probe stattfindende Explosion aufgeschlagen werden. Zwei starke

Messingdrähte t stehen mittels Klemmschräubchen mit

einem elektrischen Funkengeber in Verbindung; sie dringen durch die beiden möglichst

starken Ebonitpfropfen u durch den Deckel hindurch und

endigen in Form eingeschraubter Platinspitzen 5 bis 7mm über dem Oele in einer Entfernung von mindestens 1mm von einander. Zur Erzeugung des Funkens genügt

ein Chromsäure-Element mit kleinem Inductionsapparat, der mindestens 2 bis 3mm Funkenlänge zeigt.

Man füllt den Behälter D bis zur Marke mit dem zu

prüfenden Oel, setzt ihn in das Glasgefäſs C, in

welchem sich so viel Wasser befindet, daſs es nach dem Einsetzen bis etwa 1cm unter den Rand sich hebt und der Behälter D also fast vollständig in Wasser eingetaucht ist. Das

Ganze wird dann noch auf das Wasserbad A gestellt und

mittels Spirituslämpchen erwärmt. Die Temperatur des Oeles steigt hier sehr langsam

und es ist von beinahe gar keinem Einfluſs, ob das Flämmchen etwas mehr oder weniger

stark brennt, da bei dem doppelten Wasserbade unter allen Umständen nur eine sehr

allmähliche Erwärmung stattfinden kann. Letzteres läſst sich daran erkennen, daſs

äuſseres und inneres Thermometer immer nur um etwa 3° abweichen. Von etwa 20° ab

läſst man von Grad zu Grad den Funken jedesmal ½ bis 1 Secunde lang überspringen und

beobachtet diejenige Temperatur, bei welcher durch die eintretende Explosion die

beiden Klappen s in die Höhe geschleudert werden, – ein

Punkt, welcher sich bei diesem Apparat ganz besonders sicher beobachten läſst. Nach

jedesmaligem Ueberspringen des Funkens wird der Rührer p einige Mal mit der Vorsicht umgedreht, daſs nicht durch zu heftige

Bewegung die Polenden mit Oel bespritzt werden. Auch beim Einsetzen des Oelbehälters

in das Wasserbad ist hierauf Rücksicht zu nehmen. Soll der Apparat mehrmals hinter

einander gebraucht werden, so hat man nur nöthig, das Glaswasserbad C mit frischem Wasser zu füllen, indem es sich bei

dahingehenden Versuchen gezeigt hat, daſs die Richtigkeit der Resultate nicht

beeinträchtigt wird, wenn man das warme Wasser in A

läſst.

Der Apparat liefert recht übereinstimmende Resultate; auch stimmen dieselben mit

denjenigen überein, welche mit anderen zuverlässigen geschlossenen Petroleumprüfern

für die gleichen Oele erhalten worden sind. Durch Anwendung des doppelten

Wasserbades und des Rührers erzielt man eine gleichmäſsige Erwärmung, die möglichst

unabhängig von der

Gröſse der Heizflamme ist. Man hat ferner immer gleiche Gröſse, Stärke und

Entfernung des Zündungsmittels und in Folge des nur kürzeste Zeit währenden

Ueberspringens des Funkens keine nennenswerthe Dampfbildung durch dasselbe. Die von

Engler und Haas (a. a.

O. 1881 S. 29) nach dem Verfahren von F. Meyer und Hörler (1879 234 52)

angestellten Proben ergaben:

A

B

C

14. 15. 15.

23. 24. 24,5. 24. 23.

37. 36°.

14. 14,5.

22. 22,5. 22. 23. 23.

Der Entflammungspunkt wird bei diesem Verfahren offenbar zu

niedrig gefunden, verglichen mit den Bedingungen, unter welchen sich bei praktischem

Gebrauch derselben Oele (z.B. in Lampen, beim Lagern u. dgl.) entzündliche Gemische

bilden können. Ferner fallen die Resultate zwar genügend constant und unter sich

übereinstimmend aus, der Eintritt des Entflammungspunktes ist aber nicht so scharf

markirt wie bei einer Reihe von anderen Apparaten, indem die Feuererscheinung nicht

in einer plötzlichen Explosion, sondern in einem ruhigeren Herabsinken der Flamme

besteht, welches in der Nähe des kritischen Punktes immer langsamer und schwächer

wird, so daſs man unsicher sein kann, ob Entflammung statt hatte oder nicht.

Der von R. Haas (Chemische Industrie, 1880 S. 123) mit elektrischer

Zündung versehene Apparat gibt jedoch genügend unter sich übereinstimmende und auch,

trotz des verschiedenen Principes, dem Engler'schen und

dem verbesserten Parrish'schen Apparat sehr nahe

kommende Resultate. Der Apparat erfordert im Vergleich mit anderen eine

aufmerksamere und sorglichere Handhabung; dem gegenüber steht das Arbeiten mit nur

kleinen Oelmengen und ohne Wasser, der durch das Schütteln bewirkte vollkommene

Temperaturausgleich zwischen Oel und eingeschlossener Luft. Im Vergleich mit den

hier erhaltenen Zahlen ergaben die nach der Meyer-Hörler'schen Vorschrift ausgeführten Proben durchgehends viel

niedrigere Resultate, was vermuthlich auf die gröſsere Wirkungszone der Flamme

gegenüber dem elektrischen Funken, sowie auf den bereits oben bezeichneten

verschiedenen Charakter des Entflammungsverlaufes zurückzuführen ist. Daraus geht

hervor, daſs die Bezeichnung „wahrer oder absoluter Entflammungspunkt“ nicht etwa in der weiten

Bedeutung aufzufassen ist, als ob beim Schüttelverfahren überhaupt auch die Art und

Weise der Entzündung gleichgültig, d. i. ohne Einfluſs auf die Resultate sei, und

daſs streng genommen vielleicht nur von einem „Temperaturminimum der Entflammbarkeit bei gewähltem Zündmittel“

gesprochen werden dürfte.

Engler und Haas stellen

schlieſslich (a. a. O. S. 35) folgende Regeln für derartige Untersuchungen auf: Die

Menge des zur Probe verwendeten Erdöles muſs bei den Einzel versuchen gleich

bleiben; es ist deshalb durch eine im Oelbehälter angebrachte Einfüllmarke oder

durch Anwendung eines

Meſsgefäſses beim Beschicken des Apparates jene Menge immer scharf festzustellen.

Selbstverständlich muſs auch für jede Probe immer wieder frisches Erdöl genommen

werden. Die Erwärmung des Oeles muſs langsam und durch die ganze Masse gleichmäſsig

geschehen. Es muſs deshalb auch schon in der Einrichtung der Erwärmungsvorrichtungen

Vorsorge getroffen sein, daſs eine zu rasche Erwärmung des Oeles unmöglich ist. Die

Erwärmungsperiode des Oeles soll sich über mindestens 10° erstrecken; denn wenn der

Entflammungspunkt nur wenig über der Lufttemperatur liegt, so fallen die Resultate

immer weniger genau aus, offenbar weil bei sehr abgekürzter Erwärmungsperiode die

Menge des gebildeten Dampfes eine geringere ist. Hat man deshalb durch eine erste

Probe einen Entflammungspunkt erhalten, welcher der Lufttemperatur gleichkommt oder

nur um wenige Grad unter derselben liegt, so muſs unter vorheriger Abkühlung des

Oeles auf etwa 10° unter die vorläufig gefundene Entflammungstemperatur eine zweite

Probe ausgeführt werden, deren Ergebniſs erst als das richtige zu betrachten ist.

Umfang und Intensität des Zündungsmittels müssen bei allen Versuchen die gleichen

bleiben, denn je gröſser und kräftiger die Entzündungsquelle ist, desto niedriger

fallen bei dem gleichen Oel die Entflammungspunkte aus. Auch der Abstand des

Zündungsflämmchens oder Funkens vom Oel muſs gleich bleiben; je näher man dem

letzteren kommt, desto niedriger werden die Entflammungspunkte. Jedenfalls aber muſs

durch die Construction des Apparates dafür gesorgt sein, daſs man bei Befolgung der

Gebrauchsvorschrift dem Oel mit dem Zündungsmittel nicht so nahe kommen kann, daſs

durch die dabei eintretende Erhitzung des Oeles eine locale Dampfbildung und dadurch

eine Erniedrigung des Entflammungspunktes erfolgt. Die Zeitdauer der Wirkung des

Zündungsmittels muſs möglichst gering sein, indem durch längere Wirkung desselben

Erniedrigung der Entflammungstemperatur bemerklich wird. In Rücksicht auf den

praktischen Zweck, den man bei Ausführung der Petroleumprüfung verfolgt, müssen die

Bedingungen der Bildung entflammbarer Dämpfe in dem Probeapparat möglichst

denjenigen entsprechen, welche auch beim Gebrauch des Erdöles in Lampen, Herden u.

dgl. Dampfbildung bezieh. Explosionen verursachen. Von den in der obigen Aufstellung

enthaltenen Vorschriften kann nur bei der Schüttelmethode theilweise Abstand

genommen werden, in so fern als es bei derselben nicht darauf ankommt, ob viel oder

wenig Erdöl eingefüllt wird und man das Zündungsmittel dem Oel mehr oder weniger

nähert. Auch die Schnelligkeit der Erwärmung des Oeles macht sich hier in den

Resultaten in geringerem Grad bemerklich.

Tafeln