| Titel: | Steinsäge von E. C. Pfaff in Chemnitz. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 183 |

| Download: | XML |

Steinsäge von E. C. Pfaff in

Chemnitz.

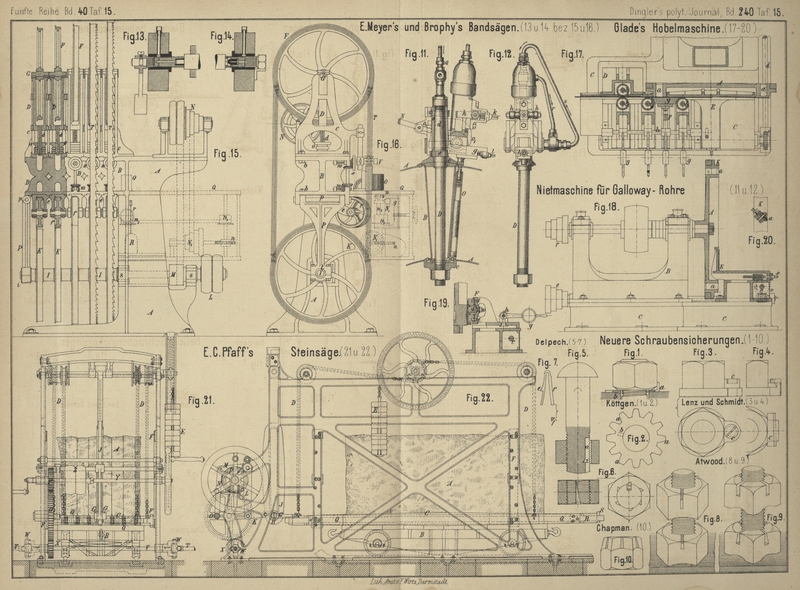

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Pfaff's Steinsäge.

Die in Fig. 21 und 22 Taf. 15

in 2 Ansichten dargestellte Maschine (* D. R. P. Kl. 80 Nr. 4100 vom 25. Mai 1878)

bezweckt, die menschliche Kraft in bequemer und wirkungsvoller Weise auf eine

Steinsäge zu übertragen und das bisher zumeist nur mit Handsägen oder durch Sprengen mittels Keil

bewerkstelligte Zerlegen von Steinblöcken durch einen einfachen Mechanismus

verrichten zu lassen. Der Betrieb der Maschine ist jedoch nicht auf die Hand allein

angewiesen, sondern, da in den meisten Steinbrüchen oder da, wo Steine zur

Verarbeitung gelangen, gewöhnlich auch thierische Kräfte zur Verfügung stehen, es

ist auch die Einrichtung zum Betriebe mittels eines Göpels angebracht;

erforderlichen Falles kann, da auf der Antriebwelle Los- und Festscheibe sitzen,

auch Elementarkraft zur Verwendung gelangen.

Das Werkstück A ist auf einem über Schienen laufenden

Wagen B befestigt, auf welchem es entweder nur an den

Auſsenseiten bearbeitet, oder mittels mehrerer Schnitte in einzelne Platten zerlegt

werden kann. Die Sägeblätter sind im Sägenrahmen C

eingespannt, welcher an Ketten D hängt, dessen Gewicht

durch eine aus einzelnen Theilen bestehende Gegenlast E

regulirt werden kann. In der Zeichnung ist dieser Rahmen in seinem tiefsten Stand,

nachdem er also den Steinblock bereits durchschnitten hat, angenommen. Durch

verticale Führungsgeleise F, welche stellbar sind und

in dem Maſse, als sie sich abnutzen, nachgerückt werden können, ist eine genaue

Bewegung des Sägenrahmens C in der Breitenrichtung

erzielt. Mittels zweier Laschen G und einer zwischen

diesen befindlichen Rolle H ist dieser Rahmen mit einem

vertical hin – und herschwingenden Pendelbaum J derart

in Verbindung gesetzt, daſs, wenn letzterer durch die an seinem unteren Theile

angeschlossene Zugstange K, durch die Hebel L, M, N und die Zahnräder O,

P eine oscillirende Bewegung erhält, ersterer mit den in ihm eingespannten

Sägen eine zertrennende Wirkung auf das Arbeitstück ausübt. Der Sägenrahmen C kann hierbei vollständig frei sich vertical abwärts

bewegen und zwar in dem Maſse, als es während des Schneidens die Gröſse des

Gegengewichtes bezieh. der Widerstand des zu schneidenden Materials gestattet; es

ist hierbei der Rolle H, welche in dem langen Schlitz

des Pendelbaumes gleitet, keinerlei Widerstand entgegengesetzt. Die Sägenblätter Q, welche der Rahmen C

tragt, werden ebenso in diesem eingesetzt, wie es bisher bei den Steinsägen üblich

war, nämlich mittels Kloben R und Keilen S. Diese Sägeblätter selbst sind ohne Zähne und

verrichten ihre Arbeit als Sägen nur durch Anwendung von scharfem Quarzsand, welcher

während des Schneidens in die Schnittfugen geworfen und durch einen oder mehrere

Wasserstrahlen naſs gehalten wird.

Um ein Göpelwerk zum Betrieb zu verwenden, wird dessen Welle T, je nachdem es die räumlichen Verhältnisse erfordern, rechts oder links

an einem Ende der nahe dem Fuſsboden befindlichen und in beiden Gestellwänden

gelagerten Welle V durch ein Universalgelenk W angeschlossen und durch ein auf dieser Welle

sitzendes und in das darüber liegende Zahnrad O

eingreifendes Getriebe X eine Verbindung mit dem oben erwähnten

Mechanismus erzielt. Die auf der Schwungradwelle Y

befindlichen Fest- und Losscheiben Z dienen zum

Betriebe dieser Maschine durch Elementarkraft.

Diese Maschine schneidet weit schneller, als dies durch Handsägen möglich ist, und

liefert bei jedem Schnitt zwei ebene Schnittflächen, welche weit weniger Nacharbeit

als durch Sprengen entstandene Bruchflächen erfordern, vielmehr fast ohne

nennenswerthe Nacharbeit zum Anreiſsen etwaiger Profile o. dgl. geeignet sind;

endlich ist mit dieser Steinsäge das Schneiden von Platten in den schwächsten

Dimensionen möglich und der Schnittverlust, d.h. die Breite der Schnittfugen, weit

geringer als beim Trennen nach anderer bisher üblicher Weise. Ihre Dimensionen

gestatten das Zerlegen von Steinblöcken bis 2m,5

Länge, Im Breite und 1m Höhe.

Tafeln