| Titel: | Hydrant mit selbstthätiger Entwässerung. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 256 |

| Download: | XML |

Hydrant mit selbstthätiger

Entwässerung.

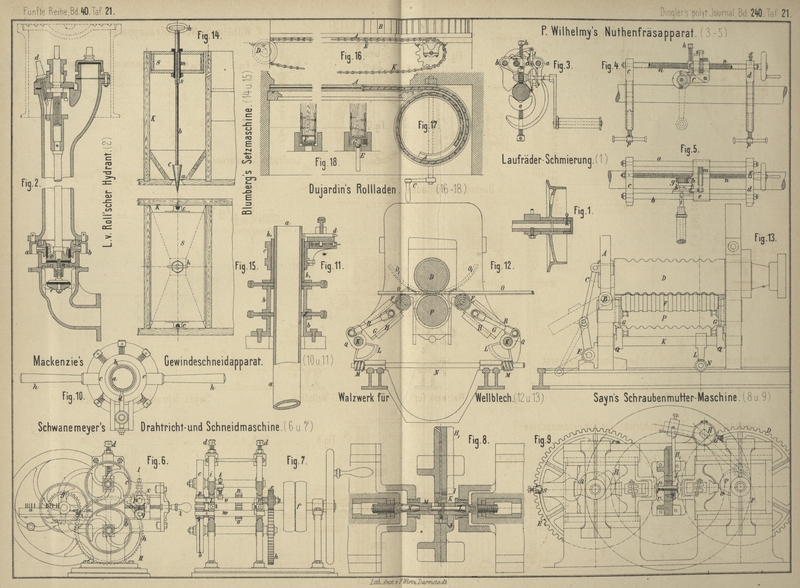

Mit einer Abbildung auf Tafel 21.

Hydrant mit selbstthätiger Entwässerung.

Wie früher (1881 239 * 435) bemerkt, ist ein Haupterforderniſs jeder selbstthätigen

Entwässerungsvorrichtung, daſs der Entwässerungskanal geschlossen ist, bevor der

Wasserdurchgang frei wird. Diesem Umstände scheint die selbstthätige

Entwässerungsvorrichtung für Wasserpfosten (Hydranten) der Gesellschaft der Ludwig von Roll'schen Eisenwerke in Clus bei Balsthal, Schweiz (* D. R. P. Kl. 85 Nr. 12507 vom 6. Juni 1880) vor allen Dingen genügen zu

wollen. Dieselbe gehört zu jenen Apparaten, bei denen das abflieſsende Wasser nicht

in einem Behälter gesammelt wird, sondern ins Erdreich abgelassen wird, um sich dort

zu verlaufen.

Damit man beim Verstopfen der Entwässerungsöffnung nicht jedesmal den Hydranten

ausgraben muſs, sind hier zwei oder mehrere Oeffnungen a,

b (Fig. 2 Taf.

21) angebracht, von denen jedoch stets nur eine (b) in

Thätigkeit ist, während die andere (a) in allen

Höhenlagen des Ventiles c verschlossen bleibt. Verstopft sich nun z.B. die Oeffnung

b, so wird, nachdem die Stellschraube d ausgelöst ist, das Ventil c so weit gehoben, bis das lose mit ihm verbundene Ventil e an der Unterseite des Sitzes anliegt, wo dasselbe

dann durch den Wasserdruck angepreſst wird. Jetzt kann der Deckel abgenommen und das

Ventil c (wenn nur zwei Entwässerungsöffnungen

vorhanden sind) um 180° gedreht werden, so daſs nun die Oeffnung a zur Wirkung kommt. Bei der üblichen

Ventilconstruction ist es unvermeidlich, daſs während des Oeffnens und Schlieſsens

oder bei unvollständig geöffnetem Ventil Wasser unter Druck aus der Leitung durch

die Entwässerungsöffnung ins Erdreich gepreſst wird. Um diesem Uebelstande zu

begegnen, erhält das Ventil c an der Unterseite eine

fest mit ihm verbundene Platte o, welche wie ein Kolben

schlieſsend in den Ventilsitz hineingreift.

Die Höhe dieser Platte ist so bemessen, daſs die Entwässerungsöffnung geschlossen

sein muſs, wenn der Wasserdurchgang offen ist. Aus diesem Grunde ist es auch

zulässig, die Entwässerungsöffnungen gröſser zu machen als sonst, also die Gefahr

des Verstopfens noch zu vermindern.

Tafeln