| Titel: | Die Spitzenmaschine von Eugen Malhère in Paris; von Hugo Fischer, Professor an der technischen Hochschule zu Dresden. |

| Autor: | Hugo Fischer |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 275 |

| Download: | XML |

Die Spitzenmaschine von Eugen Malhère in Paris;

von Hugo Fischer, Professor an der technischen Hochschule zu Dresden.

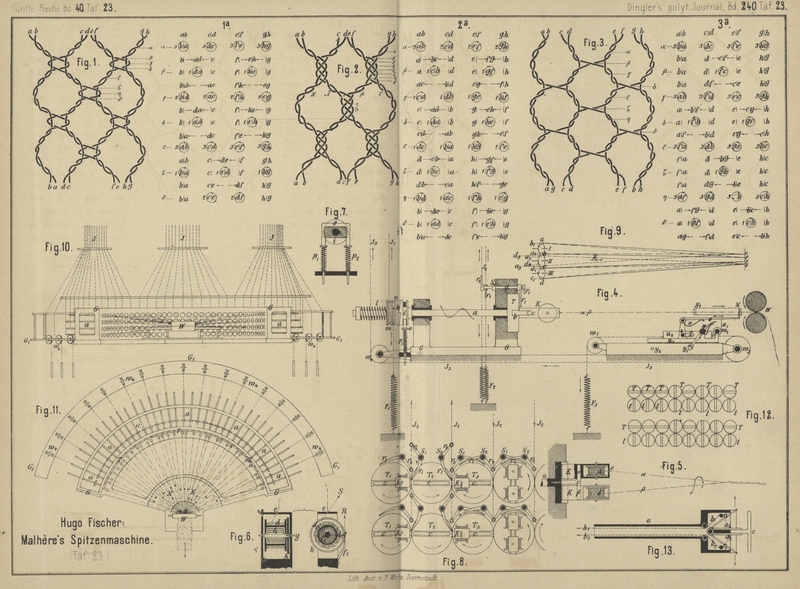

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

H. Fischer, über Malhère's Spitzenmaschine.

Seit Anfang dieses Jahrhunderts ist der Handspitzenindustrie eine bedeutende

Concurrenz aus der Erfindung von Spitzenmaschinen durch Heathcoat, Levers, Crofts u.a. erwachsen. So groſse Vollkommenheit diese

Maschinen im Laufe der Zeit erlangt haben, von so hohem Genie und Geist ihrer

Erfinder sie Zeugniſs geben, so mannigfach die ihnen entstammenden Arbeitsproducte

sind und so täuschend sie, wenigstens für den Nichtfachmann, die alten und neuen

Arbeiten der Handklöppelei und Näherei wiedergeben, ihre Erzeugnisse sind doch immer

nur als Nachahmungen dieser letzteren zu bezeichnen, nehmen mit diesen nicht die

gleiche Rangstufe in Bezug auf Güte der Arbeit, Wechsel, Schönheit und Freiheit der

Formengestaltung und Dauer des Productes ein. Im Handelsverkehr drücken dies die

Bezeichnungen „wahre oder echte Spitzen (vraie

dentelle)“ für Handarbeit, „imitirte Spitzen (dentelle imitation)“ für Maschinenarbeit

aus.

Der Unterschied zwischen den Handspitzen und den auf der Spitzenmaschine erzeugten

Arbeiten beruht auf der Art der gegenseitigen Bindung und Verflechtung der einzelnen

Fäden; dieselbe ist das bestimmende Moment und bietet daher ein sicheres

Unterscheidungszeichen für die genannten Fabrikate. Die Handspitzen (hand made

lace) sind im technischen Sinne Complexe von Fäden, Gezwirnen, Geflechten,

Geweben und Maschengebilden, durch deren entsprechende Anordnung und Vertheilung die

verschiedenen Grund- und Musterfiguren entstehen.Vgl. des Verfassers Abhandlung: Zur Technologie der

Handspitzen im Civilingenieur, 1880

Bd. 24 S. 31; sowie dessen Schrift: Technologische

Studien im Sächsischen Erzgebirge. (Leipzig 1878. Wilhelm Engelmann.) Letztere gibt in dem

Abschnitt „Die Spitzenindustrie“ eine durch zahlreiche Figuren

unterstüzte Darstellung der Bindungsarten, welche bei den gegenwärtig in

Sachsen angefertigten Spitzen Anwendung finden. Spitzen, welche

nicht allein Maschengebilde enthalten, deren Herstellung daher die verschiedenen

Arbeitsverfahren des Zwirnens, Flechtens, Webens und Wirkens voraussetzt, nennt man

geklöppelte Spitzen oder Klöppelspitzen (dentelle au fuseau;

pillow-lace, bone-lace) und versteht unter Klöppeln eine Arbeitsmethode,

welche lehrt, die genannten Arbeitsverfahren mittels eines einzigen Werkzeuges, dem

Klöppel (fuseau, bobbin), in beliebigem Wechsel und an

ein und demselben Fadencomplex auszuführen. Zur Festhaltung des Arbeitstückes

während der Arbeit dient das Klöppelkissen (coussin à

dentelle, cushion for bone-lace-making.) Diesen geflochtenen Spitzen stehen

die durch Näharbeit erzeugten gegenüber, deren Constructionselemente nur Maschen-

oder Schlingengebilde sind. Zur ihrer Erzeugung dient eine den Faden führende Nadel

(aiguille, needle); die Befestigung des

Arbeitstückes erfolgt auf einem Musterbrief. Diese Erzeugnisse heiſsen genähte

Spitzen oder Nadelspitzen (dentelle à l'aiguille, point;

needle work, point-lace).

Zur Erzeugung des Grundes (réseau, ground of lace)

finden bei den geklöppelten Spitzen die einfachen, linienartigen Gebilde, Fäden und

Gezwirne, in einzelnen Fällen, z.B. bei den Guipurespitzen, auch schmale Geflechte

Anwendung- die Musterfiguren werden hier durch flächenartig ausgedehnte Gewebe und

Geflechte gebildet. Durch wechselnde Vereinigung der einzelnen Fäden, Gezwirne und

schmalen Geflechte entstehen die verschiedenen Grundarten, die bei den alten Spitzen

in groſser Mannigfaltigkeit auftreten und das wesentlichste Unterscheidungszeichen

für die verschiedenen Spitzenarten bilden, welche meist nach dem Ort ihrer

ursprünglichen oder ihrer vorzugsweisen Erzeugung benannt sind (Valencienner-,

Maliner-, Brabanter-, Alençon-, Chantilly-Spitzen u.a.m.). Die Nadelspitzen sind

dadurch charakterisirt, daſs sowohl der Grund, als das Muster aus der Gestalt nach

gleichen Elementen, nämlich schleifenförmigen Gebilden oder Maschen, zusammengesetzt

ist, deren verschieden dichte Vertheilung auf der Fläche die Mustergestaltung

bedingt.

Bei dem Studium der Maschinenspitzen fällt vor allem die

geringe Mannigfaltigkeit in der Wahl der Constructionselemente gegenüber den

Handspitzen auf. Die vielartigen Effecte werden hier durch Gezwirne und

Maschengebilde der einfachsten Art erzielt. Die Unmöglichkeit, sämmtliche den Handspitzen

eigene Constructionselemente aufzunehmen und diese in jeder beliebigen Reihenfolge

an einander zu ordnen, ist in dem Constructionsprincip der Spitzenmaschine

begründet. Die activen Werkzeuge der letzteren, die in Kämmen (combs) geleiteten Spulenträger (carriages) führen nur zwangläufige Bewegungen aus, deren Aenderung ohne zu

groſse Complication der Maschine nur in engen Grenzen zulässig ist. Es ist deshalb

nur ein geringer Wechsel in der Art der Fadenverbindungen möglich. Dagegen ist es

leicht, mittels der Jacquardmaschine die einzelnen gleichartigen Elemente in einer

entsprechenden Reihenfolge anzuordnen und hierdurch abwechselnd mehr oder weniger

dichte Stellen auf dem Arbeitstück zu erzeugen, deren Vertheilung hier, wie bei den

genähten Handspitzen, das Muster bedingt; oder andererseits mit Hilfe der

Jacquardmaschine starke Einlagfäden derart zu führen, daſs sie den durch die

Jacquardkarten vorgeschriebenen Musterbegrenzungen folgen und von den gleichzeitig

gebildeten Grundmaschen gebunden werden.

Die Grundarten entstehen demnach vorzugsweise durch Schränkung und Drehung der Fäden

(Bobbinnetgrund), die Muster durch verschiedene Dichte in der Anordnung der

Elemente, durch schuſsartig eingefügte starke Fäden, welche durch Kettennähte

gebunden werden, durch Einlegen starker Fäden, welche die Contouren der

Musterfiguren markiren, oder durch Combination mehrerer dieser Arbeitsverfahren. Ein

Theil dieser Spitzenimitationen erinnert daher im Bau an die Nadelspitzen, ein

anderer an einfache Ausführungen der Klöppelspitzen, namentlich an die unter dem

Namen „durchzogene Arbeit“ bekannten Erzeugnisse der Handarbeit;

Erst in dem letzten Jahrzehnt, wo es gelang, die Klöppel- oder Flechtmaschine (machine à lacets, braiding-machine) zur

Spitzenerzeugung umzugestalten, treten in die Reihe der Maschinenspitzen Producte,

welche technisch von den, gleichen Charakter tragenden, Handspitzen nicht zu

unterscheiden sind und deren ästhetischer Werth gegenwärtig nur noch durch den

Mangel der völlig freien Linienführung, gegenüber den Handspitzen, beeinträchtigt

wird. Zur Zeit ist nur die Herstellung einfacher Spitzenarten auf der

Klöppelmaschine mit praktischem Erfolg gelungen. Hierher zählen die Torchonspitzen

der deutschen Fabriken (Barmen) und einfache, schmale Valenciennespitzen

französischer Fabrikation (Roubaix).

Die Werkzeuge (Klöppel) und Grundmechanismen der Flechtmaschinen sind für die

Erzeugung der früher genannten Fadenvereinigungen, welche nicht Maschengebilde sind,

vollkommen geeignet. Diese Fadenverbindungen verlangen entweder eine einfache

Rotationsbewegung zweier oder mehrerer Klöppel um eine gemeinsame Achse (Zwirnen der

Klöppelfäden), oder geradlinige Verschiebungen der einzelnen Klöppel derart, daſs

der Faden des einen (Schuſsklöppel) abwechselnd über und unter den Fäden der anderen

hingeführt wird, wie dies die Erzeugung eines leinwandbindigen Gewebes oder

Geflechtes bedingt. Es entsteht das Gewebe, wenn für

das Einschieſsen stets ein und derselbe Klöppel

verwendet wird und die übrigen Fäden abwechselnd Fach bilden; das Geflecht, wenn nach und nach jeder der vorhandenen Klöppel einmal Schuſsklöppel wird und seinen Faden

durch das von den übrigen Fäden gebildete Fach hindurchführt. In beiden Fällen ist

die Fachbildung nicht wie bei dem Weben eine gleichzeitige Operation aller Fäden;

sie erfolgt vielmehr allmählich mit dem Vorschreiten des Schuſsklöppels in ähnlicher

Weise wie die Platinensenkung auf dem Kulirstuhle bei der Bewegung des Röſschens.

Die von den Klöppelspulen ablaufenden Fäden vereinigen sich auſserhalb der

Grundplattenebene zu der fertigen Waare, zu deren Aufnahme und Abführung schwingende

Kämme und paarweise angeordnete Abzugs walzen angeordnet sind.

Die doppelte Benutzungsart der Klöppelmaschine zum Zwirnen und Flechten ist bereits

längere Zeit bekannt und findet bei der Erzeugung der geklöppelten, durchbrochenen

Zackenlitzen (die namentlich Barmener Fabrikate sind) Anwendung. Die Rotation

bestimmter Klöppel um eine gemeinsame Achse wird bekanntlich durch einen

Räderantrieb bewirkt und durch Flügelräder (Treiber), welche die Klöppel erfassen,

vermittelt. Die Klöppel sind in kreisförmigen Bahnen geführt, welche in eine ebene,

kegelförmig oder sphärisch gestaltete Platte geschnitten sind. Die einzelnen

Kreisbahnen sind auf einer Geraden oder einer Kreislinie so neben einander

angeordnet, daſs sie sich berühren und gegenseitig vereinen. Durch entsprechende

Ueberführung der Klöppel der einen Bahn auf die Nachbarbahnen entsteht die für das

Gewebe bezieh. Geflecht nothwendige Schränkung der einzelnen Fäden. Die zeitweise

Unterbrechung dieses Uebertrittes wird durch Schluſs der Nachbarbahn mittels einer

Weiche bewirkt und hierdurch das Verbleiben der Klöppel auf der ersten Bahn, also

ein Zwirnen der Fäden erzielt. Durch entsprechende Steuerung der Weiche, entweder

durch die Klöppel selbst oder durch eine Jacquardmaschine (sogen. Rapportapparat),

kann ein in gewissen Grenzen beliebiger Wechsel der Aufeinanderfolge von Gezwirn und

Geflecht (Gewebe) herbeigeführt werden. Der Benutzung der Jacquardmaschine zur

Weichenstellung und damit zur Steuerung des Klöppellaufes ist das Gelingen der

Erzeugung von spitzenartigen Fabrikaten auf der Flechtmaschine namentlich zu

verdanken.

Obgleich das Grundprincip der Klöppelmaschine an sich ein völlig richtiges ist, so

können doch, wie schon bemerkt, nur einfache Grundarten und Muster auf derselben

erzeugt werden. Der Grund hierfür liegt in ihrer gegenwärtigen praktischen

Ausführung. Die Nothwendigkeit, daſs in Folge des zur Klöppelbewegung gewählten

Zahnradantriebes alle Klöppel stets in Bewegung befindlich sind, machen die entsprechende Herbeiführung der erforderlichen

Bewegungsformen auſserordentlich schwierig. In neuester Zeit gelang die Beseitigung

dieses Uebelstandes wenigstens theilweise durch Anwendung von sogen.

NebentellernVgl. W. Hedtmann und A.

Henkels in Langerfeld (* D. R. P. Kl. 25 Nr. 1568 vom 18. November

1877)., welche diejenigen Klöppel zeitweise aufnehmen und leer im

Kreise herumführen, die nicht einzuflechtende Fäden enthalten. Das Wiedereinführen

dieser Klöppel in die Bahnen bewirkt dann eine besondere Steuerungseinrichtung,

gewöhnlich ebenfalls eine Jacquardmaschine.

Zu diesen kurz charakterisirten Maschinen tritt eine Maschine des Franzosen Eugen Malhére, welche als die gegenwärtig vollkommenste

ihrer Art bezeichnet werden kann. Die französische Zeitschrift Le Technologiste brachte in Nr. 156 (1881 S. 23) neben

einer völlig unverständlichen Figur eine Beschreibung dieser angeblich neuen

MaschineDem Erfinder Eugen Malhère in Paris wurden auf

diese Maschine folgende Patente ertheilt: in Frankreich Nr. 93970 vom 23.

Januar 1872 und Nr. 96873 vom 26. August 1872; in Belgien Nr. 30166 vom 4.

März 1872 und Nr. 32744 vom 11. Juni 1873; in England Nr. 852 vom 20. März

1872 und Nr. 2121 vom 16. Juni 1873. nebst der Mittheilung, daſs

die Compagnie dentellière zu Paris die Ausbeutung der

Erfindung übernommen und vorzügliche Resultate in der Fabrikation von Spitzen

erzielt habe, welche den Arbeiten der Handklöppler durchaus nicht nachstehen sollen.

Obgleich die Ansichten über den Werth der Erfindung in maſsgebenden Fachkreisen

gegenwärtig noch getheilt sind, so dürfte doch bereits jetzt eine eingehende

Besprechung der Maschine nicht überflüssig erscheinen, da das derselben zu Grunde

liegende Princip völlig richtig und die Wahrheit der obigen Mittheilungen zu

verbürgen geeignet ist. Die früheren auf der Maschine erzeugten Arbeiten, welche dem

Referenten durch die Güte des bedeutenden Spitzenindustriellen, Hrn. O. Richter in Dresden, bekannt wurden, gehören zwar nur

den gröberen Spitzensorten an; doch darf von einer genauen Ausführung der Maschine

auch die Erzeugung feinerer Spitzenarten erwartet werden. Der Gedanke, welcher der

Maschine zu Grunde liegt, ist durchaus rationell, so daſs durch seine Verwirklichung

die schwierige Aufgabe, Gezwirne, Gewebe und Geflechte von jeder erforderlichen

Gröſse zu jeder beliebigen Zeit aus einem und demselben Fadenbüschel herzustellen

und sie in jeder beliebigen Reihenfolge mit einander zu vereinen, gelöst

erscheint.

Die Grundidee der Maschine gipfelt in der Heranziehung der Jacquardmaschine zur

directen Bewegung, sowohl Drehung als Verschiebung, der Klöppel einer auch in der

Gesammtanordnung von den bisher bekannten Constructionen abweichenden

Flechtmaschine. Hierdurch ist erreicht, daſs einzelne Fadenspulen der Maschine,

ebenso wie die des Handklöpplers, beliebige Relativbewegungen gegenüber den übrigen

Fadenspulen ausführen können, diese mögen ruhend oder bewegt sein. Der vorher in der

Chifferschrift der Jacquardkarte niedergelegte Wille des Mustererfinders wird durch

den die Rolle des Uebersetzers spielenden Mechanismus der Jacquardmaschine dem

Werkzeug, welches den Faden führt, kundgegeben und leitet dies in die ihm

vorgeschriebene Bahn in gleicher Weise, wie dies bei der Handarbeit die menschliche

Hand vollbringt.

Das der Spitzenklöppelmaschine von Malhère zu Grunde

liegende Arbeitsverfahren ist mit dem der Handklöppelei durchaus identisch. Zur

näheren Erläuterung desselben sind die in den Fig. 1 bis

3 Taf. 23 dargestellten Grundarten gewählt. Fig. 1 zeigt

eine an alten Brüsseler Spitzen vorkommende Grundbindung, Fig. 2 den

Grund der alten Mechelner Arbeiten, Fig. 3 den

gewöhnlichen Tüll- oder Bobbinnetgrund. Die ersten beiden gehören den theilbaren

GrundartenVgl. Civilingenieur, 1878 Bd. 24 S.

37. an; es ist jeder Faden nur über einen Theil der Spitzenbreite

geführt, weshalb die Spitze durch Entfernen einiger entsprechender Fäden leicht in

mehrere Streifen zerlegt werden kann, deren Grundbildung noch die ursprüngliche ist.

Der Tüllgrund dagegen ist untheilbar. Er besteht aus zwei Fadensystemen, dem einen,

dessen Fäden parallel zur Längenrichtung der Spitze laufen, und einem zweiten,

dessen Fäden sich quer über die ganze Breite der Spitze erstrecken. Diese letzteren

verhindern eine Theilung der Spitze ohne Verletzung der Grundzellenform.

Die Grundarten Fig. 1 und

3 sind aus einzelnen Fäden und Gezwirnen zusammengesetzt; die freien

Fäden kreuzen sich paarweise. Die Grundart Fig. 2

dagegen stellt sich als eine Vereinigung von zweifädigen Gezwirnen und vierfädigen

Geflechten dar. Die Herstellung dieser Grundarten durch Handklöppeln geht aus den

schematischen Darstellungen, welche den Figuren beigesetzt sind, leicht hervor, wenn

man beachtet, daſs jeder zur Führung der Fäden benutzte Klöppel durch einen

Buchstaben bezeichnet ist, welcher mit der Fadenbezeichnung in den Figuren

übereinstimmt. Zwei von einem Kreis umschlossene Buchstaben bedeuten zwei um eine

gemeinsame Achse (hier den Mittelpunkt des Kreises) rotirende Klöppel, die Pfeile

geben die seitliche Verschiebung der Klöppel behufs des gegenseitigen Schränkens der

Faden an. Die den Kreisen beigeschriebenen Ziffern normiren die Anzahl der von den

Klöppeln ausgeführten halben Umläufe. Alle Fäden sind

nach einer Punktreihe geführt zu denken, welche auſserhalb der Bildfläche liegt.

Die abwärts auf einander folgenden Horizontalreihen geben die Reihenfolge der

Arbeitsverrichtungen an. Nachdem beispielsweise in Fig. 1 die

zu den Gruppen ab, cd, ef, gh vereinten Fäden zu

Gezwirnen von drei halben Drehungen vereinigt sind, erfolgt die Gruppirung

entsprechend der dritten und vierten Horizontalreihe des Schemas Fig. 1a zu b, ad, c, f, eh,

g; die paarweise stehenden Klöppel vollführen einen halben Umlauf, so daſs

die Fäden an der Stelle β (Fig. 1)

geschränkt werden. Hierauf erfolgt Umstellung der Klöppel und Bildung einmal

gedrehter Gezwirne γ aus den Fadenpaaren bd, ac, fh, eg; Scheidung dieser in die Gruppen b, da, c, f, he, g; Zwirnung von da und he u.s.w.

In Fig.

2 und Schema Fig. 2a

ist in gleicher Weise die Bildung des vierfädigen und einbindigen Geflechtes

β – ϑ angegeben. Die Schluſsreihe des Schemas

stellt die Gruppirung der Fäden für die Bildung der vier zweifädigen Gezwirne x, λ, μ, v dar, welche sich an die soeben gebildeten

Geflechte anschlieſsen. Nach erfolgter Tordirung scheiden sich dann die beiden

mittleren Gruppen, so daſs verbleibt: ba, d, cf, e, hg;

nach der Schränkung von cf und Scheidung dieses

Fadenpaares ergibt sich die Reihe ba, df, ce, hg u.s.f.

Die Randpaare ba und hg

ergeben daher durch einfache Drehung die Randgezwirne, die mittleren Paare df und ce durch

abwechselnde Drehung und Scheidung das mittlere Geflechtstück ξ.

Auf ähnliche Weise ergibt sich leicht für jeden anderen

geklöppelten Spitzengrund ein ähnliches Schema für die Klöppelbewegung; dasselbe

gilt für die Musterungen, welche aus vielfädigen Geflechten bezieh. Geweben bestehen

und deren Erzeugung Analogien zu der Bildung des Geflechtes in Fig. 2

darstellt.

Zu der Herstellung kommt bei dem Handklöppeln noch die Erhaltung und Vertheilung der

Kreuzungen und Zwirnungen an bestimmten Stellen. Zur Angabe dieser Stellen dient

bekanntlich der auf dem Klöppelkissen (Klöppelsack) festgeheftete Klöppelbrief

(Musterbrief, die Aufwinde) und in Durchlochungen desselben gesteckte Nadeln. Die

Stellung dieser Nadeln gibt daher ein Bild von der allgemeinen Grundform der zu

erzeugenden Spitze. Das Einstecken der Nadeln erfolgt nach Maſsgabe des

Fortschreitens der Arbeit, so daſs nach jedem ausgeführten „ganzen oder halben

Schlag“ (bei Tüllgrund die Ausführung zweier zweifädigen Gezwirne und

folgender Schränkung zweier Fäden) dieser durch eine neu eingesteckte Nadel gebunden

wird; die Nadeln vertreten hierbei die Zähne des bei der Webearbeit benutzten

Rietblattes. Das Einstecken der Nadeln hängt unmittelbar mit der Gestaltung und

Musterung des Spitzengrundes zusammen.

Die Spitzenklöppelmaschine von Malhère ahmt nun diese

Thätigkeiten des Handklöpplers genau nach und geben die eben besprochenen

schematischen Darstellungen zugleich ein deutliches Bild der Wirkungsweise dieser

Maschine. Für eine Spitze aus n Fäden sind n drehbare Scheiben oder Teller erforderlich, welche in

einer Geraden so angeordnet sind, daſs sich die Nachbarteller berühren. Jede dieser

Scheiben enthält eine diametral laufende Furche, so daſs bei bestimmter Stellung der

Scheiben die einzelnen Furchen an einander stoſsen und einen einzigen Kanal darstellen,

welcher über die ganze Scheibenreihe entlang läuft. Die n Fäden werden einer gleichen Zahl Spulen (Klöppel) entnommen, welche in

den Scheibenfurchen gehalten und darin verschiebbar sind. Sind diese Spulen so

vertheilt, daſs je zwei derselben auf einer Scheibe stehen, so erfolgt durch

gleichzeitige Rotation dieser Scheiben die Bildung von ½ n zweifädigen Gezwirnen. Die Zahl und Reihenfolge der umlaufenden Scheiben

kann beliebig geändert werden, demnach auch die Zahl und der Ort der gebildeten

Gezwirne. Die Schränkung zweier Fäden oder nach Maſsgabe von Fig. 2 auch

die Bildung von Geflechten, bezieh. Geweben, erfordert die Umstellung der Spulen und

demgemäſs ihre Gruppirung zu neuen Paaren. Die Umstellung erfolgt mit Hilfe von

Treibern, welche die Spulen einer Scheibe in die Furche der Nachbarscheibe

überführen, wenn beide Furchen in eine Gerade fallen.An dieser Stelle sei noch die Spitzenklöppelmaschine des Kaufmanns Louis Hohl in Annaberg erwähnt (Sächsisches

Patent Nr. 1193 vom 8. September 1860). Dieselbe liefert als Arbeitsproduct

ein Geflecht, welches die Grundbindung der Torchonspitze zeigt. Eine Anzahl

kreisrunde, um verticale Achsen drehbare Scheiben oder Teller sind in zwei

Reihen so angeordnet, daſs sie sich paarweise gegenüberstehen; neben den

Endpaaren liegen zwei gröſsere, ebenfalls drehbare Scheiben. Zu jeder

kleinen Scheibe und einer groſsen Endscheibe gehört ein Klöppelpaar, dessen

Fäden bei Drehung der Scheibe gezwirnt werden. Diametrale Furchen der

kleinen Scheiben und entsprechend angeordnete Furchen in der mit der

Scheibenoberfläche in gleicher Ebene liegenden Grundplatte, welche die

Nachbar Scheiben einer Reihe, sowie die beiden Reihenverbinden, gestatten

den von rotirenden Treibern vermittelten Transport der Klöppel über die

ganze Scheibenreihe zum Zweck der Kreuzung der einzelnen Fadenpaare.

Rotation der Scheiben und Rotation der Treiber wechseln ab und werden durch

ganz und halb verzahnte Räder vermittelt, welche auf der Unterseite der

Grundplatte gelagert sind. Den Weg der Klöppel in den Furchen bestimmen

Weichen, welche durch Musterräder (Schneidräder) gestellt werden. Zur

Aufnahme des Arbeitsproductes dient ein wandernder Klöppelbrief, eine über

zwei Prismen geleitete Kartenkette, auf welcher die Kreuzungspunkte der

Fäden durch Nadeln markirt sind. Schwingende Schläger, welche das Riet

ersetzen, führen die Kreuzungen gegen diese Nadeln.

Die Bildung des Gewebes und Geflechtes ist dann folgende:

Textabbildung Bd. 240, S. 281

Durch passenden Wechsel in der Bildung ein- oder mehrfach gedrehter Gezwirne,

Geflechte und Gewebe läſst sich hiermit jedes im voraus festgesetzte Muster erzeugen

genau in gleicher Weise, wie dies der Handklöppler vollbringt. Sowohl die Drehung

der Teller, als auch die Bewegung der Treiber zum geradlinigen Spulentransport über

die Scheiben wird von Jacquardmaschinen vermittelt. Den Musterbrief ersetzt ein

System beweglicher Nadeln, welche ebenfalls durch eine Jacquardmaschine bewegt und

eingestellt werden. Jede Scheibe mit einem Klöppel, zwei zugehörigen Treibern und

einer Nadel bilden ein Element der Maschine; eine Maschine zur Erzeugung einer

Spitze aus n Fäden ist demnach aus n derartigen Elementen und drei Jacquardmaschinen

zusammengesetzt.

Die specielle Construction eines dieser Elemente zeigen die Figuren 4

und 5 Taf. 23. Der kreisrunde Spulenteller T ist

mit der in dem Gestell G drehbar gelagerten Achse a verbunden. Die in der Richtung eines Durchmessers des

Tellers liegende Furche b von rechteckigem Querschnitt

nimmt den Fuſs des Klöppels K auf. Im Mittelpunkt der

Scheibe erhebt sich ein krückenförmiger Halter c; die

Arme αβ desselben, welche parallel zu der Furche b gerichtet sind, treten in Bohrungen des

Klöppelkörpers ein und verhindern das Abheben der Spulen von den Scheiben. Der

Abstand dieser Arme von der Scheibenvorderfläche ist bei allen Elementen gleich, so

daſs ein Klöppel auf jede Scheibe paſst. Die Klöppel sind rahmenartige Körper, in

deren durchbrochenem Theil eine den Faden enthaltende Spule d gelagert ist. Den durch eine Oeffnung e des

Bügels nach auſsen geleiteten Faden erhält eine im Innern der hohlen Spulentrommel

angeordnete Spiralfeder f1 (Fig. 6),

welche die Trommel mit der Drechachse g verbindet,

stets nahezu gleich stark gespannt. Die Spulenachse g

trägt ferner eine metallene Scheibe h, gegen deren Rand

die Bremsfeder f2

drückt. Das Moment Rd2

der von der Bremsfeder am Scheibenrand erzeugten Reibung, welches die Drehung der

Achse g zu hindern strebt, ist von solcher Gröſse, daſs

die Abwickelung des Fadens im Anfang des Abzuges durch Drehung der Spulentrommel auf

der Achse erfolgt und so lange währt, bis das Moment aus Federspannung S und Trommeldurchmesser d1, also Sd1 > Rd2 geworden ist. Bei dem Nachlassen des Fadens steht

die Achse still und die Trommel, welche in Folge der Federentlastung rückwärts umläuft, nimmt den

zu viel abgerollten Faden wieder auf, so daſs ein Verwirren der Fäden verhindert

ist. Das Einsetzen der Spule in den Rahmen des Klöppels ist durch die aufklappbare

Rahmenwand ρ erleichtert.

Die Scheibenspindel a erhält die Drehung mittels einer

Zahnkupplung, deren Theil i (Fig. 4) fest

mit ihr verbunden ist. Gegen denselben wird der lose Theil k mittels der Schraubenfeder l angedrückt und

hierdurch die Kupplung der Achse a mit den Schnurrollen

m und n, welche mit

k vereinigt sind, bewirkt. Auf der Rolle m ist die Litze J1 einer Jacquardplatine, auf n eine von der Feder F1 gezogene Schnur befestigt und aufgewickelt. Eine

einmalige Erhebung der Jacquardplatine bewirkt eine halbe Drehung der Achse a und Scheibe T; die Feder

F4 führt die

Sperrkupplung h und die Jacquardplatine wieder in die

Anfangslage zurück. Für die einfache Kreuzung der beiden Spulenfäden αβ ist daher eine einmalige, für die Erzeugung eines

n mal gedrehten Zwirnes eine 2n malige Erhebung der Jacquardplatine erforderlich. Der

Kupplungstheil i bildet in Verbindung mit dem Bügel o (Fig. 7) und

den Federn p1, p2 zugleich eine

Schaltung für die Sicherung der horizontalen Lage der Furche b während des Stillstandes der Scheibe.

Den Klöppeltransport zwischen den einzelnen Scheiben vermitteln die Treiber S1, S2 (Fig. 4 und

8). Dieselben sind paarweise zu den Scheiben angeordnet und werden von

doppelt gekröpften horizontalen Achsen q gebildet,

welche in der Vorderwand des Gestelles drehbar gelagert sind. Die vorderen Arme r1, wirken auf die

Klöppel; an die hinteren Arme r2 sind die Litzen J2 eines zweiten Jacquardsystemes, sowie die Federn

F2 angeschlossen.

Letztere heben die Arme r1 über den Scheibenrand, so daſs die Scheibe frei rotiren kann; die

Jacquardlitzen bewirken dagegen zu bestimmten Zeiten eine Schwingung der Arme r1 nach abwärts und

damit die Ueberführung der Klöppel K1, K2 von der Scheibe T2 auf die Nachbarscheiben T1, T3 (Fig. 8). Das

Zusammenwirken der Scheibendrehung (mittels des Drehjacquards) und des Verschiebens

der Klöppel (mittels des Treibjacquards) ergeben eine Schränkung der betreffenden

Spulenfäden, wie dies auch Fig. 9

erläutert. Die Anfangsstellungen der Klöppel auf den Scheiben I und III sind hier durch

die Buchstaben a, b, c, d bezeichnet; die Fäden sind in

α, β, γ, δ angeknüpft. Die Scheiben vollführen

einen halben Umlauf, an dessen Ende die Klöppel die Stellungen a1, b1, c1, d1 einnehmen. Der

Treibjacquard bewirkt das Uebertreten der Klöppel a1, d1 auf die mittlere Scheibe II in die Stellung a2, d2 und durch eine halbe Drehung dieser Scheibe, nach

welcher die Klöppel die Stellungen a3, d3 erreichen, ist die Schränkung der Fäden

erfolgt.

Zur Aufnahme und Festhaltung dieser Schränkung dient die Nadel N, welche parallel zur Achse der mittleren Scheibe

verschiebbar ist. Diese

Nadel gehört, wie Fig. 4

zeigt, einem Arme s an, welcher an dem Schlitten u1 drehbar lagert. Die

Feder v hebt die Nadel über die zwischen Spulen und

Abzugs walzen W ausgespannten Fäden, während die Feder

F3 mittels der über

die Rollen w1, w2 geleiteten Schnur

das Senken der Nadel anstrebt. In diese Schnur ist ein zweiter Schlitten u2 eingeschaltet,

welcher auf dem Schlitten u1 gleitet und dessen Verschiebung durch den mit u1 verbundenen Zapfen z begrenzt ist. Von dem Schlitten u2 führt eine Schnur

J3 über die Rollen

w3, w4 nach dem

Musterjacquard. Die Grenzlagen des Schlittens bestimmt der Schalthebel x und die Zapfen y1, y2. Anziehen der Schnur J3 durch Hebung der damit verbundenen

Jacquardplatine führt die Nadel N oberhalb der Fäden

gegen die Abzugswalzen in die gezeichnete Stellung. Bei dem Senken der Platine wird

Schlitten u1 durch die

Feder F3 nach links verschoben, während Schlitten u1 durch die Schaltung

x, y1 gehalten ist.

Auf dem Wege ζ z senkt die Schnur x1 die Nadel N unter die Fäden, der Nadelhebel s stöſst gegen den Schalthebel x und löst ihn aus, so daſs der Schlitten u1 an der ferneren Bewegung des Schlittens

u2 theilnimmt, die

Nadel unterhalb der Fäden in die Stellung N1 geführt wird und darin erhalten bleibt, bis eine

neue Fadenschränkung durch die Nadel aufzunehmen ist. Hierbei bewirkt der Zug der

Jacquardschnur J3 erst

durch Relativbewegung der beiden Schlitten u1, u2 das Emporsteigen der Nadel über die Fadenebene und

sodann durch gemeinsame Verschiebung beider Schlitten das Vorrücken der von der

Nadel gefaſsten Schränkung gegen die Abzugswalzen W.

Diese erhalten durch ein Gesperre eine schrittweise Drehung und nehmen die Spitze

nach Maſsgabe ihrer Entstehung auf.

Die Gesammtanordnung der Maschine geben die Figuren 10

und 11 wieder. Der Gestellrahmen G bildet den

Ausschnitt eines Hohlcylinders, dessen Achse vertical steht und die Abzugswalzen W schneidet. Die Scheibenspindeln a sind in radialer Richtung in demselben so gelagert,

daſs die Vorderflächen der Teller T den Walzen

zugekehrt sind, die gleichlangen Fäden also, strahlenförmig von der inneren

Cylinderfläche ausgehend, nach diesen hin laufen. Unmittelbar vor den Abzugswalzen

sind die Musternadeln N eingefügt und bewegen sich in

radialer Richtung in der Verlängerung der Scheibenachsen a zwischen den Fäden. Sie sind so gruppirt, daſs ein Theil derselben die

bereits fertigen Zellen des Spitzengrundes hält, während ein anderer neu gebildete

Schränkungen der Fäden nach den Abzugswalzen hinführt, also das Nadelstecken des

Handklöpplers ersetzt.

Um mehrere gleichartige Spitzen gleichzeitig auf der Maschine fertigen zu können,

sind mehrere Scheibenreihen über einander angeordnet, von denen jede einen Spitzenstreifen liefert. Die in Verticalebenen

über einander liegenden Elemente derselben werden von der Jacquardmaschine

gleichzeitig bewegt, so daſs die entsprechenden Klöppel der Einzelreihen

jederzeit die gleichen Bewegungen ausführen und die Nadeln die entstehenden

Fadenschränkungen in den einzelnen Spitzenstreifen gleichzeitig aufnehmen. Hinter

dem Hauptgestell G liegt noch ein zweiter ringförmiger

Gestellrahmen G1,

welcher die Leitrollen w4 für die Zugschnüre des Musterjacquards trägt. J sind die Harnischschnuren der Dreh- und Treibjacquards.

Für die Erzeugung von Spitzen, deren Musterfiguren von starken Fäden umrahmt sind

(„Fadenlegen“ und „Hohlklöppeln“ der Handarbeit) werden die Teller

in anderer Art angeordnet. Wie der Handklöppler die „Einlegeklöppel“, welche

diese Contourfäden führen, bei der Bildung des Grundes absondert und sie nur

zeitweise für die Musterbildung in Benutzung nimmt, so sind dieselben auch hier

auſserhalb der thätigen Tellerreihe aufbewahrt und werden nur im Bedarfsfall

eingeführt. Zu jedem Hauptteller T (Fig. 12)

tritt ein unter ihm liegender Nebenteller t von

gleicher Construction; diese Nebenteller stehen unter einander und mit den

Haupttellern in Berührung. Jeder Nebenteller führt einen Klöppel, dessen Spule einen

Einlegfaden enthält. Die Schaltung der Spindeln erlaubt stets nur eine

Vierteldrehung der Teller beider Systeme. Das Einführen des Einlegfadens erfordert

eine solche Einstellung der über einander liegenden Teller, daſs die Furchen beider

in eine Gerade fallen und der Treiber des Nebentellers den Einlegeklöppel auf den

Hauptteller zu heben vermag. Nach erfolgter Benutzung wird der Einlegeklöppel durch

Rückführung auf den Nebenteller wieder ausgeschaltet. Die dichte Stellung beider

Scheibenreihen erfordert eine Treiberconstruction, wie sie Fig. 13

zeigt. In dem Scheibenkörper sind zwei Klappen a1, a2 drehbar gelagert, welche durch Federn gegen die

Krücke c gehalten werden und die Treiber bilden. Sie

schieben den Klöppel aus der Scheibenfurche, sobald sie durch den Zug der Schnuren

b1, b2, welche die hohle

Spindel a durchdringen und nach Leitung über die Rollen

r1, r2 mit ihnen verbunden

sind, in die punktirte Lage übergeführt werden. Diese Ausführung der Treiber ist

eleganter als die früher besprochene, ergibt jedoch eine schwierige Verknüpfung der

Jacquardschnuren mit den Zugschnuren b1, b2.

Die Construction der Jacquardmaschinen ist von der in der Weberei üblichen nicht

verschieden. Der Antrieb der Messer, welche die Platinenhebung bewirken, erfolgt

durch eine in der Minute mit 30 bis 35 Touren umlaufende gekröpfte Welle. Bei dem

geringen Hub, welchen namentlich die Platinen des Treibjacquards besitzen, ist der

Antrieb durch Excenter vorzuziehen. Die genannte, von dem Berichterstatter des Technologiste an den Maschinen der Compagnie dentellière beobachtete Umlaufszahl der

Antriebwelle soll nach Angabe desselben Referenten ohne Beeinträchtigung der Güte

des Arbeitsproductes leicht auf das 3fache erhöht werden können. Die genaue

Arbeitsleistung der Maschine wird vorzugsweise durch die richtige, sichere und stets

gleiche Uebertragung

der Platinenbewegung auf die Werkzeuge bedingt. Diese aber wird durch möglichst

geringe Dehnbarkeit der Harnischschnuren und Wahl eines wenig hygroskopischen

Materials zu deren Herstellung gefördert. Darmsaiten, weiche biegsame Drähte,

kleingliedrige Metallketten, wohl auch die gegenwärtig mehrfach für

Kraftübertragungen empfohlenen Stahlschnuren von Jarolimek (1880 238 1) dürften daher hier zweckmäſsig angewendet

werden.

Wenn auch die Erwartungen des französischen Berichterstatters bezüglich der

Rentabilität der Maschine zu hoch erscheinen müssen, da sie sich auf Rechnungen

stützen, die ziemlich hypothetischer Natur sind, so ist dieselbe doch im Allgemeinen

wohl nicht zu bezweifeln, da die ganze Construction Arbeitserzeugnisse von einem

hohen Grad der Vollkommenheit und demnach höheren Werth zu versprechen geeignet ist.

Der Umstand, daſs die Maschine im Deutschen Reiche keinen Patentschutz genieſst,

läſst es besonders den deutschen Fabrikanten günstig erscheinen, dem Gegenstand

näher zu treten. Läſst auch der Betrieb derselben schwerlich eine Verzinsung des

Anlagekapitals von 70 Proc. erwarten, wie sie der Berichterstatter herausrechnet, so

dürfte doch ein den aufgewendeten Mühen und Kapitalien entsprechender Gewinn für den

Unternehmer sicher sein. Andererseits gebührt der Erfindung aber auch die Beachtung

derjenigen Kreise, denen die Sorge um das Wohl jener Bevölkerungsklassen zufällt,

welche sich gegenwärtig durch Spitzenklöppeln mühsam und bescheiden ernähren. Hat

die Handspitzenindustrie bereits schwer unter der Concurrenz englischer und

französischer Maschinenspitzenfabrikation zu leiden, so erwächst ihr aus der Malhère'schen Maschine eine neue um so bedeutendere

Concurrenz, als diese Maschine im Stande ist, die den bisher bekannten

Maschinenspitzen eignen Unvollkommenheiten zu beseitigen und Fabrikate zu liefern,

welche sich den Handerzeugnissen in Bezug auf Güte und Schönheit würdig an die Seite

stellen, diese aber in Betreff der Wohlfeilheit wesentlich überragen dürften.

Tafeln