| Titel: | Ueber Neuerungen an Lampen. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 286 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Lampen.

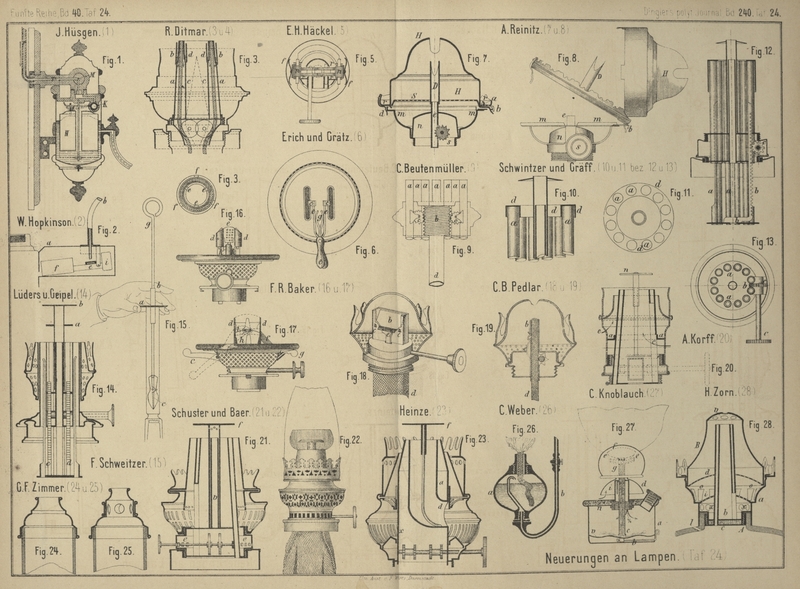

Mit Abbildungen auf Tafel 24.

(Patentklasse 4. Fortsetzung des Berichtes Bd. 237

S. 225.)

Ueber Neuerungen an Lampen.

Bezüglich des Oelzuflusses zur

Flamme sind folgende Neuerungen zu erwähnen.

Bei der Studierlampe von E. A. Rippingille in Birmingham

(* D. R. P. Nr. 9859 vom 19. August 1879) wird der Zufluſs des Brennöles aus dem

Oelbehälter zur Flamme mittels eines heberartig wirkenden Dochtes und einer mit

einem Schwimmer fest verbundenen Kapsel regulirt. Der Oelbehälter ist durch eine

Scheidewand in zwei Theile getrennt und es mündet das direct unter der Scheidewand

angebrachte Abfluſsrohr nach dem Oelbrunnen, von welchem aus die Flamme gespeist

wird. Zwischen dem Dochtrohre und der Wandung des Oelbrunnens ist dabei ein

Windkessel vorhanden.

Nach J. Hüsgen in Düsseldorf (* D.

R. P. Zusatz Nr. 10588 vom 31. December 1879, vgl. 1880 237 * 226) flieſst das Oel

von einem gemeinschaftlichen höher gelegenen Behälter durch das Bleirohr r (Fig. 1 Taf.

24), den Absperrhahn M und den Drehschieber oder Hahn

K, welcher mit seinem Hebelende in die ringförmige

Oese t des Schwimmers H

eingreift und auf diese Weise der Verbrennung entsprechend den Zufluſs des Erdöles

regelt.

In ähnlicher Weise bringt W. Hopkinson in London (* D.

R. P. Nr. 11200 vom 2. April 1880) an dem Oelbehälter einer Lampe oder eines

Kochapparates eine Kammer a (Fig. 2 Taf.

24) an, in welche von einem höher gelegenen Behälter das Oel durch das Zufluſsrohr

b eintritt; letzteres wird durch den Schwimmer f abgeschlossen, indem sich die am Schwimmerhebel

befindliche, in eine Kapsel eingeschlossene Kautschukplatte e gegen die Mündung des Rohres b legt, sobald

der mit Gegengewicht i versehene Schwimmer f der Flüssigkeit entsprechend steigt.

Die Vorrichtung an der Mündung von Rundbrennern zur Verhütung des Ueberflieſsens von

Erdöl von R. Ditmar in Wien (* D. R. P. Nr. 6571 vom 4.

Februar 1879) besteht darin, daſs um die Dochthülse a

(Fig. 3 und 4 Taf. 24)

ein zweites Rohr b in einem Abstande von 0,5 bis 1mm angebracht wird. Dieselbe Vorrichtung d kann auch im Luftrohre c

angeordnet werden. Wenn das Oel nach auſsen oder innen überflieſst, sammelt es sich

in dem durch das angelöthete Rohr b oder d gebildeten Raum, welcher am tiefsten Punkt mehrere

Löcher e und f (Fig.

4) hat, durch die der übergetretene Leuchtstoff nach dem Dochte zu

abflieſst, so weit er nicht hier verdampft und dann sofort mit zur Verbrennung

gelangt.

E. H. Häckel in Breslau (* D. R. P. Nr. 11899 vom 13.

April 1880) verwendet zur Dochtführung horizontal

bewegliche, den Getrieben gegenüber liegende Walzen n

(Fig. 5 Taf. 24), welche durch die Federn f

gegen die Getriebe r gedrückt werden und zur Führung

des zwischen ihnen und den Getrieben eingeklemmten Dochtes dienen.

Bei dem Brenner von Ehrich und Grätz in Berlin (* D. R.

P. Nr. 11012 vom 31. Januar 1880) werden sämmtliche Triebe und Schlüssel durch eine

Hebelcombination, ein Gelenk und eine Feder ersetzt. Die Verschiebung des Dochtes

erfolgt durch zwei Hebel e (Fig. 6 Taf.

24), deren gezackte Enden c durch eine Feder g gegen den Docht gepreſst werden, während die Hebel selbst mit

einander scherenartig verbunden und in dem Brennergehäuse drehbar gelagert sind.

Die zweitheilige Dochtscheide von

A. Reinitz in Wien (* D. R. P. Nr. 11551 vom 7.

März 1880) bezweckt die Möglichkeit einer gründlichen Reinigung des Brenners. Die

Kappe H (Fig. 7 und

8 Taf. 24) ist auf irgend eine Weise, z.B. mittels eines Gelenkes a, an das bei b drehbare

Sieb S befestigt, welches mit der einen Hälfte D der Dochtscheide mit der Cylindergallerie r und mit der Druckfeder d

versehen ist. Die untere und mit Aussparungen für die Triebräder s versehene Hälfte der Dochtscheide e ist in die Schraubenkappe n eingelassen, welche entweder getrennt, oder aus einem Stück hergestellt

wird und mit dem Ring und Brennergestell m in

Verbindung steht. Auſser der angegebenen Befestigung des Siebes S am Ring und Gestell m

kann dieselbe auch durch Verschraubung oder durch eine Klemmfeder, durch einen

Schraubenbolzen mit Mutter oder durch einen Bajonnetverschluſs bewerkstelligt

werden. Auch kann die obere Hälfte D der Dochtscheide

entweder mit dem Sieb S fest verbunden sein, wie in der

Zeichnung angegeben, oder es kann dieselbe durch eine entsprechende Oeffnung in dem

Sieb auf die untere Hälfte e aufgesteckt werden.

Mitrailleusenbrenner. C. Beutenmüller und Comp. in

Bretten, Baden (* D. R. P. Nr. 7815 vom 29. April 1879) haben eine Vorrichtung

angegeben, die ein gleichzeitiges und gleichmäſsiges Reguliren der 12 Dochte zuläſst

und bei welcher ein Herabgleiten der Dochte in den Oelbehälter nicht möglich ist.

Das durch den Oelbehälter gehende Rohr d (Fig.

9 Taf. 24) endet unten in einen Knopf, mit welchem die Schraube ohne Ende

b gedreht wird; letztere greift in die zwölf an den

Brennerröhrchen befindlichen Getriebe c ein, welche die

Dochte in den 12 Hülsen a fassen und zugleich auf oder

ab verschieben.

Schwintzer und Gräff in Berlin (* D. R. P. Nr. 10621 vom

14. November 1879) construirten eine flache Ueberdachung d (Fig. 10 und

11 Taf. 24) der Räume zwischen den Dochtröhren a an den Mitrailleusenbrennern. Dieselbe hat den Zweck, den Brenner

möglichst rein zu halten; es wird nämlich dadurch beim Abstreichen des Dochtes eine

Ansammlung von Schmutz zwischen den Röhren unmöglich gemacht. Die Ueberdachung gibt

den Röhren unter sich eine gröſsere Festigkeit und es sind die Röhren auſserdem an

der Brennscheide der Zerstörung durch Durchbrennen nicht mehr ausgesetzt. Dadurch,

daſs diese flache Ueberdachung gleichsam die Scheidewand zwischen der Flamme und dem

Brenner bildet, ist eine Erhitzung des Brenners und dadurch ermöglichte Explosion

der Lampe ausgeschlossen. Bei den bisherigen Brennern dieser Art trat, je nach

Anzahl der Dochte, jede Flamme gespalten und spitzig hervor, was unangenehm wirkte; dies

ist bei der flachen Ueberdachung fast vermieden, da dieselbe die Flamme vereint

zusammenhält, wodurch ein gleiches volles Licht erzielt wird.

Nach dem Zusatzpatent * Nr. 10846 vom 13. Januar 1880 ab empfehlen Schwintzer und Gräff eine das Dochtsystem von

Mitrailleusenbrennern in der Mitte fassende, seitlich zwischen den Dochtröhren

angebrachte Zahnstange mit nach auſsen stehenden Zähnen und seitlichem Zwischenrade.

Die Zahnstange b (Fig. 12 und

13 Taf. 24) läuft mit den Zähnen nach auſsen von der Mitte des unteren

Bleches aus, seitwärts zwischen den Röhren a und dient,

sobald der Schlüssel gedreht wird, zum Auf- und Niederbewegen des

Dochtröhrensystemes. Wenngleich Schlüssel mit Rad c und

Zahnstange b seitlich liegen, so bewirkt die Zahnstange

doch eine von der Mitte aus nach allen Seiten gleichmäſsige Regulirung des Dochtes.

Nach dem zweiten Zusatzpatent * Nr. 11713 vom 26. März 1880 ab soll das Triebrad

ganz frei gelegt werden.

Lüders und Geipel in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 11252 vom

5. März 1880) verwenden doppelte Zahnstangen c und d (Fig. 14

Taf. 24) sowie zwei oder mehrere runde oder eckige Brandscheiben a und b über einander, um

dadurch angeblich eine vollkommene Verbrennung und gröſstmögliche Leuchtkraft zu

erreichen.

Eine Vorrichtung zum Anzünden von

Erdöllampen von F. Schweitzer in Berlin (* D.

R. P. Nr. 6099 vom 22. December 1878) ist in Fig. 15

Taf. 24 abgebildet. Man schiebt die Stange g so weit

hinauf, daſs die Zange c am Führungsrohr b anliegt. Alsdann klemmt man das brennende Streichholz

in die Zange c, setzt mit der linken Hand die

Stützplatte a auf den Cylinder der Lampe und schiebt

mit der rechten Hand die Stange g so weit abwärts, daſs

das Streichholz den Lampendocht erreicht und entzündet.

Die Vorrichtung von F. R. Baker in Birmingham (* D. R.

P. Nr. 10454 vom 28. December 1879) zum Anzünden von

zur Verbrennung von Kohlenwasserstoffen bestimmten Lampen besteht aus einem Drücker

c (Fig. 16 und

17 Taf. 24) zur zweckmäſsigen Bewegung der gleitenden Federklappen d, welche auf die Dochthülse passen und die

Auslöschkappen bilden. Eine rauhe oder mit Einkerbungen versehene Reibplatte e ist an beiden Klappen d

angebracht, während in dem Zündholzhalter f ein

eingelegtes Streichholz von einem kleinen Drücker g in

der richtigen Lage gehalten wird. Diese Lage wird so gewählt, daſs die Zündspitze so

central wie möglich zu den beiden Dochten steht und daſs beim Niederziehen der

Reibplatte e durch den Drücker c die Entzündung des Hölzchens an einem Punkte stattfindet, von wo das

Feuer über jeden Docht gleichmäſsig und von der Mitte nach dem Rande hin sich

ausbreiten kann. Die Verbindung zwischen dem Drücker c und den

Federklappen d geschieht mittels der zwischen beiden

Klappen angebrachten Querstangen h, welche der

bogenförmige Ausschnitt i des Drückers aufnimmt.

Derselbe Mechanismus kann auch bei doppelten Brennern, welche keine Auslöscher

besitzen, Anwendung finden, indem die Schlieſsplatten der Auslöscher weggelassen,

dagegen die Federklappen und Drücker beibehalten werden.

Die Auslöschvorrichtung von C. B. Pedlar in Nailsworth, England (* D. R. P. Nr.

7871 vom 20. April 1879) besteht aus einem flachen Flügel aus Metall, welcher so

gegen den Docht drückt, daſs, sobald derselbe nach unten geschraubt wird, der Flügel

sich dicht über den Docht legt und jede Gasausströmung von dem Docht nach der Flamme

verhindert (vgl. 1880 235 * 39). Der Flügel wird unter einem Winkel so angebracht,

daſs, sobald der Docht d (Fig. 18 und

19 Taf. 24) nach unten gedreht wird, die Feder e den sich in den Zapfen c drehenden Flügel

b gegen den verkohlten Theil des Dochtes drückt,

welcher abgestreift wird, so daſs er über die vom Flügel gebildete schiefe Ebene

herabfällt; die Flamme wird also nicht allein ausgelöscht, sondern der Docht auch

gereinigt, indem die verkohlten Theile entfernt werden, so daſs der Docht zum

Wiederanzünden fertig ist. – Aehnlich ist die Löschvorrichtung für Doppelbrenner von W. F.

Lotz in London (* D. R. P. Nr. 11800 vom 4. Mai 1880).

Für schweres Erdöl mit hohem

Siedepunkt hat A. Korff in Bremen (* D. R. P. Nr. 6824

vom 5. December 1878) einen Brenner construirt, welcher

sich dadurch von den gewöhnlichen Rundbrennern unterscheidet, daſs der Flamme sowohl

von innen, als auch von auſsen eine ganz bestimmte, von einander unabhängige Menge

Luft zugeführt wird. Es ist der durch die äuſsere durchlochte Brennerwand

eintretenden Luft nicht freigestellt, wie bisher, sich in beliebiger Weise den Weg

zum Inneren der Flamme oder zum äuſseren Umfang derselben zu suchen, sondern eine

bestimmte Menge der Luft ist durch die dicht um die Dochthülse schlieſsende Scheibe

a (Fig. 20

Taf. 24) gezwungen, bei c nur ins Innere der Dochthülse

zu treten, also lediglich die Flamme von innen zu speisen. Eine andere Menge Luft

tritt bei e ein und speist die Flamme lediglich von

auſsen. Durch diese einfache, aber bestimmte Zutheilung der Luft wird ein blendend

weiſses, sehr beständiges Licht erreicht. Die Flamme kann entweder durch einen

Teller n bei bauchigem Cylinder ausgebreitet, oder

durch einen eingeschnürten Cylinder in die Länge gezogen werden.

Nach einer neuerdings von Schuster und Baer in Berlin

angegebenen Verbesserung der früheren Construction (vgl. 1879 234 * 292, 1880 236 *

298) wird die Luft mittels eines durchlochten Kastens e, eines im Innern der Brandröhre befindlichen Luftrohres v und des durchlochten Stieles einer Brandscheibe f zugeführt. Da die Brand- Scheibe und das obere Ende des

Luftrohres sich nach dem Anzünden des Dochtes schnell erwärmen, so wird kalte Luft

in kräftigem Strome angesaugt; diese letztere wirkt auch abkühlend auf die übrigen

Brennertheile und die Dochthülsen, so daſs explosionsfähige Gase sich nicht

entwickeln können und die Dochte längere Zeit ihre Saugkraft bewahren. Dieser

Brenner gibt mit Solaröl eine auſserordentlich helle, weiſse, ruhige und völlig

geruchlose Leuchtflamme (vgl. Fig.

22).

Nach verschiedenen Versuchen entwickelt dieser Solarölbrenner. bei

einem Verbrauch von stündlich 50 bis 55g Solaröl

eine Lichtmenge von 18 bis 20 Normal-Walrathkerzen, während ein

14'''-Kosmos-Rundbrenner bei einem Verbrauch von 50 bis 53g amerikanischem Erdöl stündlich nur eine

Lichtmenge von etwa 14 Normalkerzen und ein Gas-Argandrundbrenner mit 32 Löchern bei

einem Verbrauch von 188l Berliner Gas in der

Stunde eine Lichtmenge von 12 Normalkerzen ergibt. Kostet nun 1 Ctr. Solaröl 6 M., 1

Ctr. Erdöl 15 M., 100cbm Gas in Berlin 16 M., so

kostet eine Flamme mit täglich 6stündiger Brennzeit:

Berliner Gasvon12

Normal-kerzen

Amerikan.Erdöl von14

Normal-kerzen

DeutschesSolaröl von18

Normal-kerzen

Gas

Erdöl

Solaröl

bei gleicher Lichtstärke von12

Normalkerzen

Für einen Tag

0,18

0,09

0,04

0,18

0,077

0,02

Für einen Monat

5,40

2,70

1,08

5,40

2,314

0,54

Für ein Jahr

65,70

32,85

13,14

65,70

28,157

6,57

Der in Fig. 23

Taf. 24 skizzirte Brenner von Heinze beruht auf

gleichem Princip. Der Docht wird flach gefaltet mit der Falte bei x eingeführt. Die den Luftzutrit nach innen

vermittelnde Röhre d, welche zugleich die Innenwand der

Brennerhülse a bildet, biegt die beiden Hälften des

Dochtes aus einander, während die obere starke Kegelform der Dochthülse sie wieder

in die verlangte Kreisform biegt. Der innere Luftstrom geht durch die Röhre d. Die Brandscheibe f

sitzt auf einer im Rohre d senkrecht aufsteigenden

Spindel.

Die von Khern in der Wochenschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1881 S. 92 mitgetheilten

vergleichenden Versuche sprechen für die Ueberlegenheit der Schuster und Baer'schen Brenner.

J. B. Nérot und E.

Charbonneaux in Paris (* D. R. P. Nr. 9831 vom 13. August 1879) verwenden

zu gleichem Zweck für ruſsende Oele statt der Brandscheibe einen umgekehrten Kegel

in der Mitte sowie ein doppeltes System langer Röhren, welche der Flamme einen

doppelten Luftstrom zuführen.

Wird nach G. F. Zimmer in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 10721 vom 28. Januar 1880) bei einer Rundbrennerlampe mit

einer Flammenhöhe von einigen Centimeter ein Glascylinder angewendet, der an seiner

oberen Oeffnung eine centrale Verengung besitzt, deren Weite ungefähr dem mittleren

Brennerdurchmesser entspricht, so nimmt dadurch die Höhe der Flamme zu und die Lichtstärke wird

vermehrt. Der Regulator kann entweder durch entsprechendes Einziehen der oberen

Mündung des Glascylinders selbst hergestellt werden, oder er besteht aus einem

besonderen Apparat, der als deckelartiger Aufsatz auf das obere Ende jedes

gewöhnlichen Lampencylinders aufgesetzt werden kann. Der Aufsatz besteht entweder

nur aus einem Deckel, der mit einer mittleren runden Oeffnung von ganz bestimmter

Gröſse versehen ist und welcher dann selbstverständlich nur für eine ganz bestimmte

Brennergröſse paſst (Fig. 24

Taf. 24), oder er ist neben jener mittleren runden Deckelöffnung auch noch mit

kleineren seitlichen Oeffnungen versehen, welche letzteren mittels eines

entsprechend gelochten und stellbaren Deckringes mehr oder weniger geöffnet und

geschlossen werden können (Fig. 25).

Letztere Anordnung kann in ihren Gröſsenverhältnissen so gewählt werden, daſs der

Regulator für jede Brennerweite und jede Flammhöhe angewendet werden kann.

R Lüders in Görlitz (* D. R. P. Nr. 11517 vom 23. März

1880) will die Flamme durch Auf- oder Niederschieben des Cylinders reguliren.

Nach C. Weber in Eisenach (* D. R. P. Nr. 10256 vom 4.

October 1879) wird durch das Rohr b (Fig. 26

Taf. 24) atmosphärische Luft in den Oelbehälter a

gepreſst, welche durch die zwischen dem Dochte und der Wandung der Brennerhülse

befindlichen Kanäle direct zur Flamme gelangen kann. Bei Kerzen würde solche Luft

durch die hohlen Dochte gedrückt. – Der Vorschlag dürfte schwerlich Beifall

finden.

Bei der Lampe für leichte

Mineralöle von C. Knoblauch in München (* D.

R. P. Nr. 10421 vom 13. November 1879) ist der Oelbehälter a (Fig. 27

Taf. 24) durch einen mit Schlackenwolle ausgefüllten Deckel n abgeschlossen und enthält einen durch eine Hebevorrichtung b beweglichen Boden v,

welcher dadurch zum Reguliren und Auslöschen der Flamme dient, daſs er der Mündung

der Dochtröhre genähert und von derselben entfernt werden kann. Die Bohrung z und das Röhrchen i

lassen Luft in den Oelbehälter strömen, verhindern jedoch bei etwaigem Umwerfen der

Lampe ein Ausflieſsen des Oeles aus demselben. Auf das Dochtrohr c ist der Brenner geschraubt, welcher aus dem

durchlöcherten Rohre e, dem hohlen, oben durchlöcherten

Brennerkopf f und dem zum Aufsaugen des abtropfenden

Oeles dienenden Schälchen g besteht. Zur Zerstreuung

des Lichtes sind ferner Reflectoren d und h angebracht.

Der Erdöl-Gasbrenner von H.

Zorn in Berlin (* D. R. P. Nr. 10284 vom 18. November 1879) soll zur

directen Darstellung von Petroleumgas dienen, welches sofort in demselben Brenner

zur Verwendung kommt (vgl. 1880 236 248. 237 * 225). Auf dem gewöhnlichen

Oelbehälter A (Fig. 28

Taf. 24) ist der Brenner auf bekannte Weise aufgeschraubt; letzterer besteht aus einem aus

gedrücktem Blech hergestellten Gefäſs a, in welchem das

Dochtrohr b festgelöthet ist, bestehend wie gewöhnlich

aus zwei in einander geschobenen Röhren, zwischen welchen der schlauchförmige oder

flache Docht mittels einer der bekannten Stellvorrichtungen auf und nieder bewegt

werden kann. Das vasenförmige Gehäuse a ist unten durch

einen doppelwandigen Boden c abgeschlossen, dessen

Zwischenraum mit Asbest, Schlackenwolle, Infusorienerde oder Asche angefüllt ist und

die Wärmeübertragung auf das im Behälter A enthaltene

Erdöl verhüten soll. Dem gleichen Zweck dienen die fein gelochten Siebe d und i, welche auch durch

feine Drahtgewebe ersetzt werden können. Die Durchbrechungen o und x führen Luft zur Flamme und kühlen

gleichzeitig die Siebe d und i ab. Die Glocke B ist oben mit einer

beliebigen Anzahl Löchern v versehen, durch welche das

Petroleumgas ausströmt und oberhalb derselben verbrennt.

Nachdem der Behälter A mit Erdöl gefüllt ist, wird der

Docht so hoch aus dem Dochtrohr b herausgeschraubt,

daſs er dicht unter den Löchern v liegt; hierauf wird

derselbe durch diese angezündet und durch die innen brennende Flamme die Glocke B sammt dem oberen Theile des Dochtrohres b so erhitzt, daſs sich aus dem mit Erdöl gesättigten

Docht Gase entwickeln, welche aus den Löchern v

ausströmen und oberhalb derselben brennen. Hierbei erlischt der in der Haube B brennende Docht und es wird durch die fortdauernde

Erhitzung der letzteren durch das brennende Gas die fernere Entwicklung der

Petroleumdämpfe vermittelt Zum Ausströmen der sich etwa im Behälter A entwickelnden Dämpfe ist ein Loch l angebracht.

Tafeln