| Titel: | Neuerungen an Riemenverbindern. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 339 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Riemenverbindern.

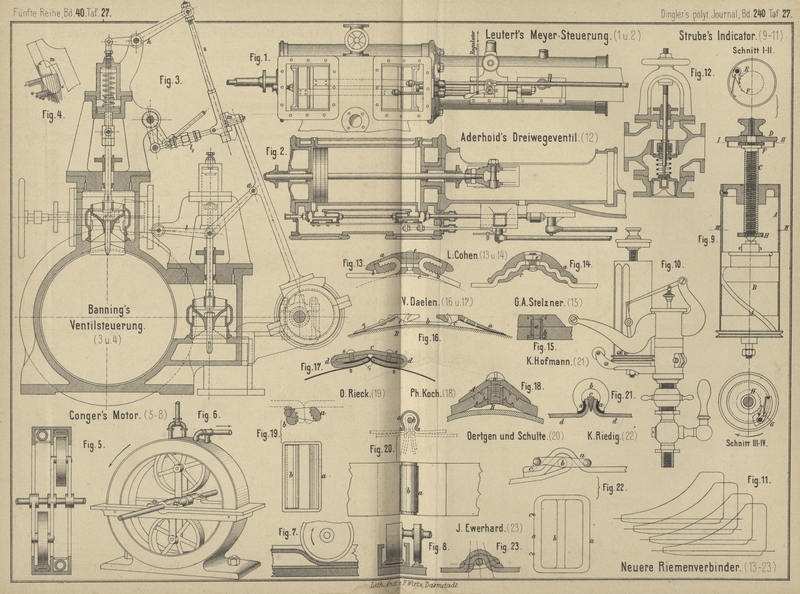

Patentklasse 47. Mit Abbildungen auf Tafel 27.

Neuerungen an Riemenverbindern.

Im Anschluſs an die Bd. 234 * S. 89 veröffentlichte Zusammenstellung von

Riemenverbindern geben wir nachfolgend eine weitere Uebersicht über die seitdem

bekannt gewordenen Constructionen.

L. Ph. Cohen in Hannover (* D. R. P. Nr. 6761 vom 4.

März 1879) gibt einen Binder an, welcher den Zweck erfüllen soll, die Enden der

Treibriemen aus allen angewendeten Materialien ohne Durchlochung durch Einklemmen

der Enden zu verbinden. Derselbe besteht aus vier Theilen a bis c (Fig. 13

Taf. 27). Die beiden hakenförmigen Unterlagen b werden

auf je ein Riemenende gesteckt, welches zuvor mit einem einfachen Werkzeug umgebogen

worden ist. Die einzelnen Nasen dieser Platten umfassen hierbei die Riemenenden.

Werden hierauf die Unterlagen b unter die Panzerplatte

a und an die Bodenplatte c durch Anziehen der Schrauben e gedrückt, so

legen sich die Haken der Platten b gegen die Nasen der

Panzerplatte a und die Riemenenden sind fest

eingeklemmt. Querfurchen der Unterlagen erhöhen die Reibung. Die Nasen der

Unterlagen b finden in entsprechenden Löchern der

Panzerplatte a Raum, so daſs die Näherung dieser

Platten beim Zusammenschrauben nicht gehindert wird.

Dieser Riemenverbinder hat den Uebelstand, daſs die beiden zu verbindenden

Riemenenden vor dem Zusammenschrauben hakenförmig umgebogen werden müssen; dies

läſst sich mit manchen Riemen nicht leicht, mit Doppelriemen gar nicht

vornehmen.

Bei einem von demselben Erfinder construirten zweiten Riemenverbinder (* D. R. P. Nr.

7429 vom 16. April 1879) ist dieser Uebelstand vermieden. Die Unterplatte c (Fig. 14

Taf. 27) hat eine wellenförmige Oberfläche, der unteren Fläche der Oberplatte a derart entsprechend, daſs nach deren Verbindung

mittels der Schrauben e ein Zwischenraum verbleibt,

welcher die zu verbindenden Riemenenden, in Zickzackform gepreſst, aufnimmt. Kleine

Querrillen dienen wie früher zur Erhöhung der Reibung.

Q. A. Steltzner in Berlin (* D. R. P. Nr. 9360 vom 12.

October 1879) hat eine dem Vernieten ähnliche Verbindung gewählt. Sie besteht aus

zwei in einander schiebbaren Theilen, einem vierkantigen Bolzen a (Fig. 15

Taf. 27) und einer Hülse b, beide mit vierkantigem

Kopf, in welche der Bolzen mit etwas Spielraum hineinpaſst. Der Riemen wird, wie bei

gewöhnlichen Riemenschrauben, mit einem runden Locheisen durchschlagen, dann die

Hülse b von der rauhen Seite des Riemens her

rechtwinklig zur Riemenfläche eingeschoben und, nachdem die beiden Enden des Riemens

über einander gelegt sind, der Bolzen a von der

entgegengesetzten Seite in b so weit eingeschlagen, bis

die Flächen der beiden Köpfe in der Riemenfläche liegen.

Eine der in Fig. 13

mitgetheilten ähnliche Construction verwendet F. Daelen

in Berlin (* D. R. P. Nr. 11775 vom 28. November 1879) zur Verbindung von

Metallbändern aus gehärtetem Stahl, welche an Stelle der Riemen zur Uebertragung

rotirender Bewegung dienen. Eine erste Anordnung zeigt Fig. 16

Taf. 27. Das Schloſs setzt sich aus den beiden mit Metallenden vernieteten gleichen Schnallen a und a1 und dem Kupplungstücke b zusammen; letzteres greift einfach mit seinen umgebogenen Enden in die

Schlitze der Schnallen ein. Die Spannung im Bande, die zur Hervorbringung der

Reibung erforderlich ist, verhütet das Ausklinken des Schlosses. Die Schnallen a und a1, welche sich nach den Enden zu bis zur völligen

Schärfe verjüngen, sind nach Radien aufgebogen, die je nach der Dicke der

Metallbänder verschieden, meistens gleich, indeſs niemals kleiner sind als der

Radius der kleinsten Bandscheibe, um welche die Bänder laufen können, ohne mehr als

zulässig gebogen zu werden. Die Gelenkpunkte c lassen

sich bei möglichster Dünne des Kupplungstückes b

thunlichst nahe an den Umfang der Bandscheibe B legen;

dies ist erforderlich, damit die beim Auflaufen des Kupplungstückes b auf die Scheibe entstehende Spannung bezieh.

Verlängerung des Bandes möglichst gering bleibe.

Das Metallband kann sich an der Biegestelle während des Umlaufes um die Scheibe in

einfacher Dicke frei biegen, da es weder von unten, noch von oben durch unbiegsame

Schloſstheile behindert wird; ferner kann eine Abbiegung beim Auf- und Umlaufen um

die Bandscheibe niemals die Nietstelle erreichen, da jede der Schnallen a und a1 mit dem entsprechenden Gelenkpunkte c des Kupplungstückes b

beim jedesmaligen Auflaufen auf die Scheibe zwei feste Auflagepunkte bietet. Infolge

der Beweglichkeit der Gelenke kann das Metallband während des Betriebes niemals über

die Elasticitätsgrenze hinaus gebogen werden.

Eine zweite Anordnung zeigt Fig. 17.

Das Schloſs besteht hier aus einem abwärts gebogenen Doppelhaken c, dessen beide Enden c1 wenig nach oben gekrümmt sind, damit während des

Umlaufes um die Bandscheibe nur die Punkte z zum

Anliegen kommen. Zwei zu beiden Seiten eingeschobene Keile d klemmen die umgebogenen Metallenden fest in den Schloſshaken. Zur

Sicherung, daſs bei schnellem Laufen die Keile nicht losgerüttelt werden, ist je

eine Schraube s angebracht, welche durch Haken und Keil

hindurchgeht.

Eine Abänderung des Riemenschlosses von Ph. Koch in Neuſs a. Rh. (vgl. 1879 234 * 92) zeigt die in Fig. 18

Taf. 27 abgebildete Construction (* D. R. P. Zusatz Nr. 12293 vom 25. Juli 1880).

Statt der früher angewendeten Riffeln sind kegelförmige Zähne angeordnet, die nicht

normal zur Innenfläche des Obertheiles A, sondern

parallel zur Schraube a stehen; der Untertheil B hat ebenfalls solche Zähne. Um das Anschlagen des

Schlosses selbst auf die kleinste Riemenscheibe zu verhindern, ist der Theil B auf der unteren Seite ausgebogen.

Es bleiben noch einige Constructionen zu erwähnen, die unter Vermeidung jeder Art von

Verschraubung oder Vernietung nur durch Klemmvorrichtungen die Verbindung der

Riemenenden bewirken.

Die Riemenschnalle von O. Riech in Mühlheim a. Rh. (* D.

R. P. Nr. 6990 vom 12.

Februar 1879) besteht aus den Rahmen a (Fig. 19

Taf. 27) und der excentrischen Rolle b, welche um einen

Zapfen drehbar ist. Beide Theile sind der Länge nach mit Rippen versehen. Beim

Gebrauch werden die Enden des zu verbindenden Riemens durch die Schnalle gesteckt

und die excentrische Rolle so aufwärts gedreht, daſs die Enden des Riemens fest

zusammengedrückt werden. Je mehr der Riemen angezogen wird, desto fester schlieſst

sich die Schnalle.

Oertgen und Schulte in Duisburg (* D. R. P. Nr. 10342

vom 11. December 1879) legen beide Riemenenden auf einander und biegen dieselben so

weit zusammen, daſs es möglich wird, eine gespaltene Metallhülse a (Fig. 20

Taf. 27) über den Scheitel der Biegung zu schieben. Durch Einstecken des Dornes b wird eine feste Verbindung hergestellt.

In ähnlicher Weise ist die Aufgabe von K. Hofmann in

Breslau (* D. R. P. Nr. 12707 vom 4. September 1880) gelöst worden. Dieser

Riemenverbinder besteht aus zwei Schienen a (Fig.

21 Taf. 27), welche durch die Bügel b fest

mit einander verbunden sind, und dem Keile c. Die

Verbindung der zwischen die Schienen a gesteckten

Riemenenden d erfolgt durch das Eintreiben des Keiles

c, welcher hierdurch beide Riemenenden in ihrer

Gesammtbreite gleichmäſsig gegen die Schienen a preſst

und festhält.

Einen Verbinder für Baumwollriemen, welche anfangs wegen ihrer Streckung ein häufiges

Nachspannen erfordern, hat K. Riedig in Wolkenburg bei Penig i. S. (* D. R. P. Nr. 11310 vom 31. März 1880) angegeben. Derselbe besteht aus

einem rechteckigen Bügel a (Fig. 22

Taf. 27) von Stahl- oder schmiedbarem Guſs, dessen Ecken abgerundet sind find

welcher durch einen Steg b getheilt ist. Die eine der

dem Steg parallelen Seiten trägt zwei oder mehrere nach vorn und abwärts gerichtete

Spitzen c. Man legt die beiden Riemenenden auf einander

und steckt sie von unten hinter dem Steg ein, zieht beide nach oben über denselben

hinweg und wieder nach unten unter der vorderen Seite des Bügels hin, wobei man das

obenauf liegende Riemenende in die Spitzen der vorderen Seite eindrückt. Sowie der

Riemen gespannt wird, preſst das obere Riemenende das untere an den Steg fest an und

dadurch ist eine feste und doch leicht lösbare Verbindung hergestellt.

Der Treibriemenverbinder von J. Ewerhard in Gevelsberg, Westfalen (* D. R. P. Nr. 12236 vom 27. Juni 1880) besteht aus einem einzigen

Stücke. Drei Stäbe von zweckentsprechendem Querschnitt (vgl. Fig. 23

Taf. 27) sind durch dünne Seitenstege verbunden, durch welche die Riemenenden in der

gezeichneten Weise geschlungen sind. Die Verbindung ist leicht und schnell

herzustellen; es ist jedoch kaum anzunehmen, daſs durch die in Folge der

Riemenspannung entstehende Reibung eine hinlänglich sichere Verbindung hierdurch

erreicht werden kann.

Tafeln