| Titel: | Neuerungen in der Gewebefabrikation; von Hugo Fischer. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 351 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Gewebefabrikation; von Hugo

Fischer.

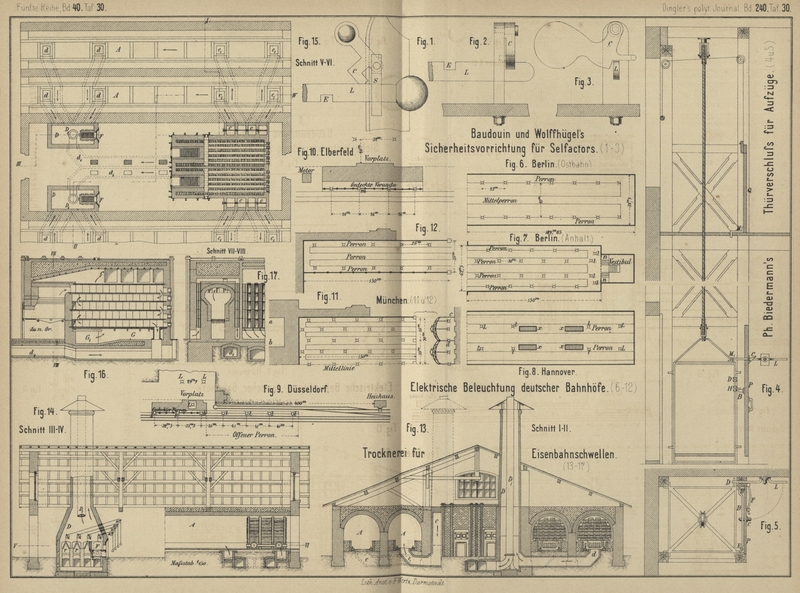

Mit Abbildungen.

(Patentklasse 86. Fortsetzung des Berichtes S. 105

dieses Bandes.)

H. Fischer, über Neuerungen in der Gewebefabrikation.

B) Gewebe-Erzeugung: III) Eintragen

des Schusses. (Taf. 29.)

Das Werkzeug zum Einführen des Schuſsfadens in das Fach, die Schütze (auch „der

Schützen“ genannt), nimmt den auf eine Spule gewundenen Fadenvorrath auf.

Die Befestigung dieser Spule im Schützenkörper erfolgt durch Festklemmen der

Spulenhülse auf der Schützenspindel, einem in der Längenrichtung getheilten

federnden Dorn, welcher parallel zur Achse der Schütze einseitig befestigt ist und

meist für das Aufstecken einer neuen Spule aufgerichtet werden kann. Die einfache

Zweitheilung dieses Domes und einseitige federnde Verbindung dieser Theile genügt

dem Zweck des Festhaltens nur unvollkommen, da durch den Zug des Fadens und die

Trägheit der Spule bei dem Abstoſsen der Schütze in derjenigen Richtung, bei welcher

das befestigte Dornende voran schreitet, leicht eine Lockerung der Spulenhülse auf

dem Dorn eintritt. Auch das bei Holzspulen beliebte Aufrauhen der Dornoberfläche

durch Feilenhieb beseitigt die Lockerung nur unvollkommen und bedingt überdies eine

rasche Erweiterung der Hülsenbohrung und damit Untauglichkeit der Spule für fernere

Verwendung.

Zu den einfacheren neuen Constructionen, welche diesem anerkannten Uebelstand

abzuhelfen bestimmt sind, gehört u.a. die Schützenspindel von W. Witz in Greiz i. V. (* D. R. P. Nr. 4380 vom 13.

August 1878). Dieselbe ist speciell für die Befestigung papierner Kötzerdüten

bestimmt und besteht, wie die Fig. 1 und

2 Taf. 29 zeigen, aus einer cylindrisch oder kegelförmig gestalteten, aus

Runddraht gewundenen Schraubenfeder, welche bei B mit

dem Schützenkörper verbunden ist. Die mit geringer Drehung aufgeschobene Papierspule

bildet die Gegenform der Drahtwindungen und ist hierdurch am Herabgleiten von der

Spindel gehindert.

Eine andere Einrichtung zur Festhaltung der in die Schütze eingebrachten Spulen von

Joh. Kraus in Ratingen (Erl. * D. R. P. Nr. 9837

vom 27. September 1879) ist durch Fig. 3 Taf.

29 dargestellt. Sie schlieſst sich unmittelbar der älteren Einrichtung an und

unterscheidet sich von dieser vortheilhaft dadurch, daſs dem beobachteten baldigen

Erlahmen des federnden Spindeltheiles b durch eine

Feder g vorgebeugt wird, welche gegen die Kröpfung c dieses Spindeltheiles drückt. In gehobener Stellung

der Spindel nähert sich b dem Dorn a und gestattet so das leichte Aufstecken einer Spule;

bei dem Einlegen der Spindel wird dagegen die Feder b

durch die Wirkung von c und g gestaucht und damit die Spulenhülse auf den Dorn festgeklemmt. Die Feder

g

läſst sich leicht

erneuern und dadurch die Schütze lange Zeit brauchbar erhalten. Stift d und Feder h sichern die

Stellung der Spindel in den beiden Grenzlagen.

Vollkommenen Schutz gegen Herabgleiten den Spule bietet die

Webschützenspindel von J. E. Wadsworth in Leeds und J. Delbanco in Hamburg (Erl. * D. R. P. Nr. 5401 vom 8.

November 1878) durch Uebergreifen des vorderen Spulenrandes durch Haken a und c der Spindel (Fig.

4 Taf. 29). Diese Spindel ist hier aus zwei bei n scherenartig zusammengefügten Hebeln B,

B1 gebildet, deren Drehpunkt im

Schützenkörper bei e liegt. Dieser Zapfen e ist fest mit dem Hebel B

verbunden, ragt aber durch eine Aussparung in dem Endbacken des Hebels B1, so daſs sich dieser

gegen B verdrehen kann. Die Gestalt der Backen B, B1 bedingt, daſs bei eingelegter Spindel die Hebel durch die Feder g so gegen einander verstellt werden, daſs die Haken

a und c den Spulenrand

übergreifen; bei ausgehobener Spindel bringt dagegen der gegen B und B1 drückende Stift o die

beiden Hebel zur gegenseitigen Deckung, so daſs die Haken a und c in die Spulenbohrung zurücktreten und

die Spule abgezogen werden kann. (Vgl. 1879 232 * 323.)

Der gleiche Grundgedanke findet sich bei der Schützenspindel von Louis Tuchscherer in Schloſschemnitz (* D. R. P. Nr.

10901 vom 13. Januar 1880). Der Haken h (Fig.

5 Taf. 29) bildet hier das Ende einer Feder f, welche in einer Nuth der Spindel ruht und mit dieser durch einen Zapfen m drehbar verbunden ist. Bei gestreckter Lage der

nochmals bei l gestützten Feder tritt der Haken h über die Auſsenfläche des Dornes hervor. Die Wirkung

dieser Feder ist die zweier doppelarmiger Hebel, deren Drehpunkte bei m und l liegen und welche

bei x verbunden sind. Die Drehung des Dornes um den

Punkt n der Schützenwand und der Druck des Lagerstückes

gegen das anliegende Ende der Feder f bewirkt demnach

deren Drehung um m und damit das Zurücktreten des

Hakens in den Dorn. Die Verlegung des Drehpunktes von m

nach m1 bedingt

Aenderung des Hebelarm Verhältnisses und der Gröſse des Hakenvortrittes.

Für die Befestigung von Holzspulen empfiehlt Aug.

Schultze in Sommerfeld (Erl. * D. R. P. Nr. 7671 vom 4. Mai 1879) eine

Schützenspindel, auf welcher die Befestigung der Spule durch einen in den

Spulenkörper eintretenden spitzen Dorn erfolgt. Derselbe gehört, wie Fig. 6 Taf.

29 zeigt, einem einarmigen Hebel a an, welcher in einem

Ausschnitt der Spindel s gelagert ist und dessen freies

Ende durch einen Vorsprung an den Schützenkörper derart unterstützt wird, daſs bei

dem Auslegen der Spindel der Dorn d unter die

Auſsenfläche derselben zurücktritt und freies Aufschieben der Spule gestattet. Diese

Einrichtung, von dem Erfinder „Dornfeder“ genannt, ist ebenfalls einfach,

leidet aber wie einige ältere Constructionen an dem Uebelstand der schnellen

Ausnutzung der Spulenbohrung durch den eindringenden Dorn. Dagegen bietet sie, wie der

Patentinhaber hervorhebt, auch für solche Spulen eine gute Befestigung, deren

Bohrung nicht genau mit der Form der Spindel übereinstimmt

Ernst Köhler in Guben (Erl. * D. R. P. Nr. 7563 vom 14.

März 1879) sichert die lose auf den Spulendorn B (Fig.

7 und 8 Taf. 29)

geschobene Blechspule A gegen Herabgleiten durch

Uebergreifen eines geschlitzten Bügels D über die

Spulenscheibe b. Dieser Bügel ist um den an der

Schützenwand befestigten Zapfen e drehbar und wird

durch die federnde Falle k, h niedergehalten. Lösen

dieser Falle durch einen Druck auf den Knopf m bewirkt

Hebung des Bügels D durch die Feder f und damit Freigeben der Spule.

Andere Neuerungen beziehen sich auf den Bau des Schützenkörpers. H. E. Kühn in Chemnitz (Erl. * D. R. P. Nr. 8878 vom

23. Sept. 1879) gibt der Schütze einen Blechboden, dessen federnde Enden zwischen

feste Stifte der Schützenwand geklemmt sind. Hierdurch soll nicht nur das

Auswechseln des alten abgenutzten Bodens erleichtert, sondern auch die Umwandlung

einer Rollenschütze in eine Gleitschütze schnell bewirkt werden können. – W. Börner und Klaus in Groſsenhain (Erl. * D. R. P. Nr.

8781 vom 22. August 1879) beanspruchen als neu das Einsetzen stählerner Spitzen an

den Enden des Schützenkörpers mittels Mutterschrauben, sowie die elastische Lagerung

der Laufrollen auf Kautschukkissen in verticalen Coulissen. – Auf unrichtiger

Anschauung beruht die Schützenconstruction von R. J.

Gülcher in Biala bei Bielitz (* D. R. P. Nr. 10271 vom 23. Januar 1880),

durch welche den Gleitschützen ein gleich sicherer Lauf auf der Ladenbahn ertheilt

werden soll, wie ihn die Rollenschützen mit convergirenden Laufrollenachsen

besitzen. Derselbe verlegt die Verbindungsgrade der Schützenspitzen, d. i. die

Gerade in deren Richtung der Stoſs des Treibers wirkt, aus der verticalen

Schwerebene der Schütze nach der von dem Riet abgewendeten Seite des Schützenkörpers

und bringt hierdurch die sonst bei dem Schlag im labilen Gleichgewicht befindliche

Schütze in stabiles Gleichgewicht, indem das aus Stoſskraft und Abstand der

Stoſslinie von der verticalen Schwerebene gebildete Kräftepaar im Augenblick des

Abstoſsens eine Drehung der Schütze nach der verticalen Ladenbahn hin bewirkt. Dies

gilt jedoch nur für den Moment des Stoſses, da auf dem weiteren Weg die Bewegung der

Schützen durch ihre Trägheit erfolgt, die Trägheitskraft aber im Schwerpunkt der

Schütze angreift. Unebenheiten der Ladenbahn oder sonstige Widerstände müssen daher

auch hier auf dem weiteren Weg ebenso leicht Ablenkung der Schütze verursachen wie

bei der älteren Schützenform.

Besonderes Interesse verdient die Einrichtung an Bandstühlen zur

Eintragung des Schuſsfadens von Alb. Schmitz und Friedr. Suberg in Barmen (* D. R. P. Nr. 3025 vom 1.

Januar 1878). Wie die mehrnadelige Bonnaz-Stickmaschine von E.

Cornely in ParisCivilingenieur, 1880 Bd. 26 * S. 489.

den Uebergang von der Stickerei zur Wirkerei bildet, so stellt die genannte

Einrichtung an Bandstühlen die Brücke dar zwischen den beiden Arbeitsverfahren:

Weben und Nähen. Die Vereinigung zweier oder mehrerer Stoffe mittels des

Doppelsteppstiches kann auf zwei Arten a und b (Fig. 9 Taf.

29) erfolgen; a liefert eine unvollkommene, b eine vollkommene feste Naht, da hier durch die

Abbiegungen des Unterfadens und Eintreten der Schleifen desselben in das

Gewebeinnere eine starke Umfangsreibung an den sich berührenden Ober- und Unterfäden

erzeugt wird, welche die Haltbarkeit der Naht wesentlich erhöht. Wie die Figur

zeigt, hat die in der Näherei zu vermeidende Ausführung a der Naht sehr viel Aehnlichkeit mit einem Gewebe, wenn man sich die

daselbst im Querschnitt dargestellten vereinigten Stoffstücke β, γ durch Fäden ersetzt denkt und diesen den

Unterfaden a zuschlägt; alsdann vertritt der Oberfaden

δ die Stelle des Schuſsfadens eines Gewebes. Wenn

derselbe mit den übrigen Fäden in entsprechender Weise verschränkt wird, so gewinnt

das Ganze das Ansehen der Fig. 10

Taf. 29, welche die Ansicht eines schmalen gewebten Bandes darstellt. Der links

liegende Randfaden α der Kette vertritt hier den

Unterfaden, der Schuſsfaden δ den Oberfaden der

Näharbeit. Diese Auffassung des Gewebes führt zu einer zweckmäſsigen Herstellung

desselben, welche namentlich für die Erzeugung von Bändern Wichtigkeit besitzt, da

hier in Folge der Kleinheit der Schütze der Vorrath an Schuſsfaden klein, dieser

daher sehr oft unterbrochen wird. Es genügt nämlich, den Schuſsfaden nur theilweise,

in Schleifenform, durch das Fach zu führen und diese Schleife durch einen

Randkettenfaden zu binden.

Zur Ausführung dieser Arbeit dienen bei der genannten patentirten EinrichtungEine ähnliche Einrichtung mit Benutzung einer geraden Nadel zum Einführen des

Schuſsfadens und eines in horizontaler Ebene schwingenden Schiffchens,

welches den Randkettenfaden zur Bindung des Einschlages führt, wurde bereits

am 25. October 1866 im Königreich Sachsen an Th.

Robjohn zu Paris patentirt. zwei Werkzeuge, eine Nadel

n (Fig. 11 und

12 Taf. 29) für das Eintragen des Schuſsfadens und eine in verticaler

Ebene schwingende Schütze s, welche den aufgespulten

Randkettenfaden enthält und durch die Schleife des Schuſsfadens führt; der

Schuſsfaden wird der Nadel von einer am Stuhlgestell befestigten Spule zugeleitet.

Die Schützenbahn S und die Drehachse a der schwingenden Nadel n

sind an dem Brustbaum M gelagert. Die parallel zu

diesem liegende Welle w erhält schwingende Bewegung und

überträgt dieselbe mittels Zahnbogen z und Triebräder

r in der bei Bandstühlen üblichen Art auf die

Schütze. Eine parallel zum Brustbaum verschiebbare Zahnstange c ertheilt der Nadel Oscillation. Jedem Spiel der Nadel

entspricht ein Spiel der Schütze, so daſs bei eingetragenem Schuſsfaden (Stellung I

Fig.

11) die Schütze den von Faden, Nadel und Gewebe umschlossenen Raum 1, 2, 3 durchschreitet; der Schuſsfaden tritt hierbei

in einen Ausschnitt der Schützenbahn. (Vgl. 1879 233 83.)

Zur zwangläufigen Führung der Schütze durch das Fach ordnet B. Woodman in Laco, Nordamerika (Erl. * D. R. P. Nr. 3884 vom 17. Mai

1878) an jedem Ende der Lade Kurbelmechanismen an, deren Schubstangen die auf der

Ladenbahn geführten Treiber bewegen. Mit beiden Treibern stehen Stäbe in Verbindung,

welche in Hülsen zum Festklemmen der Schütze endigen. Beide Hülsen treten

gleichzeitig in das Fach ein, begegnen sich in dessen Mitte und kehren dann zurück.

Die in der Hülse M1

(Fig. 13 und 14 Taf. 29)

gehaltene Schütze wird hierbei in die Hülse M2 der zweiten Treiberstange geschoben und bei deren

Rückgang vollends durch das Fach gezogen. Die Lösung der Schütze aus Hülse M1 und Festhaltung

durch M2 erfolgt

dadurch, daſs die Federklinke k2 unter die Klinke k1 tritt, diese über die Nase n1 der Schütze hebt und selbst über die

Nase n2 herabsinkt.

Eine andere Einrichtung zur zwangläufigen Schützenführung enthält

der Bandwebstuhl der New-York Silk Manufacturing

Company in New-York (* D. R. P. Nr. 7776 vom 28. Februar 1879). Hier wird

die Schützenbewegung durch ein Curvenschubgetriebe hervorgebracht. Die in die

Umfläche des Cylinders a (Fig. 15 u.

16 Taf. 29) eingeschnittene Schubcurve ertheilt dem Schlitten b eine Schwingungsbewegung auf horizontaler Bahn. Diese

Bewegung überträgt sich vergröſsert durch die Räder r1, r2 auf den Schlitten c,

da sich r1 auf der

Zahnstange d abwälzt. In verticalen Führungen des

Schlittens c gleiten die Stäbchen e1, e2; sie treten

abwechselnd in Bohrungen der Schütze f ein, so daſs

dieselbe an der Bewegung des Schlittens c theilnimmt,

und führen sie hierbei durch das Fach. Den Ein- und Austritt der Stäbchen e1, e2 bestimmt der

Schlitten g, welcher in Prismenführungen des Schlittens

c gleitet und zu der Zeit, wo die Schütze die Mitte

der Kette durchläuft, durch den Zahnbogen h und die

Zahnstange i relativ zu c

verschoben wird. Die Stäbchen e1, e2 werden hierbei von den schrägen Schlitzen s1, s2 im Schlitten g gehoben, bezieh. gesenkt. Tritt die Schütze links in

das Fach ein, so ist sie durch e1 gehalten; auf der Mitte des Weges durchläuft der

Zapfen z des Zahnbogens h

die Kröpfung k der Leitbahn l, der Schieber g senkt e1 und führt e2 in die

Schützenbohrung ein, so daſs dieses Stäbchen die Schütze auf der zweiten Weghälfte

durch das Fach zieht. In ähnlicher Weise wird der Linksgang der Schütze bewirkt.

Die Erzeugung von Geweben mit mehrfarbigem Einschlag erfordert die Anwendung mehrerer

die verschiedenfarbigen Fäden enthaltender Schützen und Schützenkästen am Ende der

Ladenbahn, welche abwechselnd in die letztere eingestellt werden. Dieses Einstellen

erfolgt entweder durch

geradlinige Verschiebung der Schützenzellen (Steig- und Schieblade), oder durch

Drehung der auf einer Cylinderumfläche angeordneten Kästen um die horizontal

liegende Cylinderachse (Dreh- oder Revolverlade). Von diesen Einrichtungen

unterscheidet sich die Wechsellade von A. H. Berger in

Montbéliard (* D. R. P. Nr. 9436 vom 24. October 1879) durch Feststellung der

Schützenkästen an den Enden der Ladenbahn. Die Kästen k1, k2 (Fig. 17

Taf. 29) sind entweder neben, oder über einander angeordnet und werden durch eine um

a drehbare Weiche w

mit der Ladenbahn b abwechselnd verbunden. Die Weiche

wird durch Zwischenlage von Hebeln und Zugstange z

durch eine unrunde Scheibe der Stuhlwelle gesteuert. Die Richtungsänderung der

Schützenbahn bei dem Eintritt der Schütze in den Kasten oder bei dem Verlassen

desselben bedingt offenbar einen starken Schlag des Treibers und dürfte leicht zu

unsicherer Bewegung der Schütze durch das Fach Veranlassung geben – dies letztere

namentlich dann, wenn nach dem Vorschlag des Erfinders mehr als zwei Schützenkästen

an einer Ladenseite angeordnet werden.

Eine einfache Steiglade für Bandwebstühle, welche leicht für

beliebig viel Schützen eingerichtet werden kann, gibt F.

Lüdorf und Comp. in Barmen (* D. R. P. Nr. 11259 vom 14. April 1880) an.

Die Lade besteht aus zwei in verticaler Ebene getrennten Theilen, der Vorderlade und

der Hinterlade. Letzterer gehören der Ladenklotz A

(Fig. 18 Taf. 29) und die Leitstäbe i an,

welche die Verticalführung der Vorderlade bilden. Diese Leitstäbe greifen in Lücken

von Zahnstangen ein, welche mit den einzelnen Schützen e verbunden sind, und hindern diese hierdurch an einer

Horizontalverschiebung in den Prismenführungen f der

Vorderlade. Nur an der Stelle, welche bei gesenkter Vorderlade der obersten Schütze

gegenüber steht, besitzen die Leitstäbe i einen

Ausschnitt c, welcher das äuſsere Profil der Zahnstange

umschlieſst, so daſs eine Horizontalverschiebung der jeweilig vor diesem Ausschnitt

stehenden Schütze erfolgen kann. Zahntriebe d, welche

von den an der Hinterlade gelagerten Wellen a und b getrieben werden, bewirken die Führung der Schütze

durch das Fach. Das Heben und Senken der Vorderlade geschieht in der bei Bandstühlen

üblichen Art.

Durch Kammmaschinen gesteuerte Schützenwechsel bilden gegenwärtig

die vollkommensten Einrichtungen dieser Art, da sie jede beliebige Auswahl der

Schützen zulassen. Die Kammmaschine ist für die Bewegung der Schieb- und Drehladen

gleich gut anwendbar. In dieser Richtung liegt eine Neuerung an

Schützenwechselvorrichtungen für mechanische Webstühle der Groſsenhainer Webstuhl- und Maschinenfabrik, vormals Anton Zschille in Groſsenhain vor (* D. R. P. Nr. 6276

vom 24. September 1878, Umwandlungspatent), die in ihrer Gesammtanordnung als

eigenartig zu bezeichnen ist, in der Wahl der einzelnen Theile sich aber mehr oder weniger den

Wechseleinrichtungen von Schönherr, Crompton und Hartmann anschlieſst. Die Höhenlage der Schützenzellen

bedingen zwei zu beiden Seiten des Stuhles angeordnete Hubseetoren a1, a2 (Fig. 19

Taf. 29), deren Drehung durch Hebel b auf die

Schützenkästen c übertragen wird. Die Senkung der

Kästen bewirkt die Feder d. Parallel zum Brustbaum ist

die Welle e gelagert. An einem Ende derselben ist der

Sector a1 befestigt;

das andere Ende trägt fest zwei Stoſsscheiben f1

f2, lose zwei

Stoſsscheiben f3, f4 und den anderen mit

diesen verbundenen Hubsector a2. Die Stoſsscheiben werden durch die Backenbremse

g in jeder Lage erhalten. In gleichen Ebenen mit

den Stoſsscheiben sind die Stoſsklinken h1 bis h4 an dem Hebel i

gelagert und werden durch die Feder k kraftschlüssig

mit der Hubscheibe l verbunden. Diese rotirt mit der

Stuhl welle und verschiebt die Stoſsklinken gegen die Stoſsscheiben. Den Angriff der

Stoſsklinken an den Stoſsscheiben steuert eine Kammmaschine derart, daſs durch

Drehung der Hubsectoren a1

a2 die Schützenzellen

I bis III in

bestimmter Reihenfolge in die Ladenbahn eingestellt werden. Die Stoſsklinken sind

durch Drähte mit den Winkelhebeln m der Kammmaschine

verbunden, welche noch die Klinken n tragen. Directes

Aufsetzen der Hebel m auf den Anschlag o begrenzt die Höhenlage, Aufsetzen der Klinken n die Tieflage der Stoſsklinken. Oberhalb der Hebel m werden die von der Musterkette M unterstützten Messer p

durch das Excenter q, Zugstangen r und Winkelhebel s

horizontal verschoben. Die gehobenen Messer stoſsen gegen die entsprechenden Hebel

m und bewirken hierdurch Senkung der daran

hängenden Stoſsklinken h. Diese Stellung wird durch

Aufsetzen der Klinken n auf o erhalten, bis nach erfolgter Senkung des betreffenden Messers die Klinke

n durch dasselbe ausgelöst wird und der Hebel m der Wirkung der Feder t

folgt. Die Wendung des Prismas, welches die Musterkette M stützt, wird von der Bewegung des Winkelhebels s abgeleitet.

Den Betrieb einer Wechsellade mit vier Schützenkästen durch eine

Kammmaschine mit zwei stehenden Platinen gestattet die Wechseleinrichtung der Sächsischen Webstuhl-Fabrik, vormals Louis Schönherr in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 9488 vom

31. October 1879). Die Platinen p (Fig. 20

Taf. 29) der Kammmaschine erfassen zwei Hubsectoren a1, a2, welche um die Achse b drehbar sind. Sie werden bei entsprechender Stellung, welche durch die

Musterrolle M in der aus der Skizze ersichtlichen Weise

herbeigeführt wird, von den Messern c1, c2 vertical verschoben. Sector a4 wirkt auf den um d drehbaren Hebel e1; Sector a2 auf den Hebel e2, welcher mit e1 bei f drehbar

verbunden ist und die Zahnstange g führt. In der

Mittellage der Platinen stützen sich die Hebel e1 und e2 bei f gegen einen mit

der Stuhlwand fest verbundenen Anschlag. Die Zahnstange g ist durch einen Schlitz auf der Achse h geleitet, welche

einen mit g im Eingriff stehenden Zahntrieb und die

Riemenrolle i trägt. Der auf dieser letzteren

aufwickelbare Riemen k hebt und senkt den

Wechselkasten. Bei der gezeichneten

Hebelstellung

steht

................

Zelle

I

tritt

in

der

Ladenbahn.

Drehung

von

a

1

dreht

e

1

um

d;

Zelle

II

tritt

in

die

Ladenbahn.

„

„

a

2

„

e

2

„

f

Zelle

III

„

„

„

„

„

„

a

1

+ a

2

„

e

1

e

2

„

d

f

„

IV

„

„

„

„

In der Patentschrift ist die Riemenrolle i excentriseh

zur Achse h gezeichnet; eine einfache Rechnung zeigt

jedoch, daſs auch bei concentrischer Stellung derselben die Bewegung des

Wechselkastens eine vollkommen richtige wird, nämlich dann, wenn zwischen den

Hebelverhältnissen \frac{x\,d}{d\,f}=m,\ \frac{x\,f}{y\,f}=n die

Gleichung besteht n=\frac{2\,m}{2\,m-1}; hierbei stehen die Wege

eines Zahnstangenpunktes, also auch die Wege des Wechselkastens, in den obigen drei

Fällen in dem geforderten Verhältniſs wII : wIII : wIV = 1 : 2 : 3. Die

Lage der Schützenkästen sichert eine Bremsvorrichtung, welche auf der Drehachse der

Sectoren a1 und a2 angeordnet ist;

dieselbe bildet in ihrer Einrichtung einen besonderen Anspruch in dem genannten

Patente.

Bartels, Dierichs und Camp, in Barmen (* D R. P. Nr.

9940 vom 18. December 1879) nehmen den bereits zu Anfang der sechziger Jahre

ausgesprochenen Gedanken wieder auf, die Steuerung der Wechsellade direct durch die

Jacquardmaschine des Musterstuhles zu bewirken.Vgl. Sächsisches Patent der Buntweberei zu

Walenstadt (Schweiz) Nr. 1502 vom 3. December 1862. Die

Einrichtung ist für Bandstühle bestimmt. Zur Wechselung dient eine Drehlade,

bestehend aus einer auf dem Ladenklotz a (Fig.

21 bis 23 Taf. 29)

gelagerten Walze b, welche zwischen je zwei Bandketten

einen Wechselkasten w trägt. Zur Herstellung eines

Bandes können 2 bis 6 Schützen Anwendung finden; in der Skizze sind deren vier

angenommen. Die Zahnstangen z1 bis z4,

welche parallel zur Walzenachse in den Walzenkörper eingelassen sind, führen mittels

der Triebe t1, t2... die Schützen

durch das Fach. Ihre Verschiebung bringen zwei Messer c1 und c2 hervor, welche von den Hubscheiben d, Tritten e und Schnuren

f abwechselnd hin und zurückgezogen werden. Die

Messer sind in Rahmen g1, g2

gelagert und werden durch Federn stets gegen die obere Platte h gedrückt. Auf dem Weg αβ

treten sie in den Rahmen ein, in den Endstellungen ragen sie auf der Unterseite des

Rahmens hervor und erfassen die Zahnstangen z1 bis z4 an deren Vorsprüngen i.

Die Wechselung erfolgt durch Oscillation der Walze b,

welche durch abwechselndes Auf- und Abwickeln der mit den Tritten k1, k2 verbundenen Schnüre l1, l2 erzeugt wird. Die Rechts- bezieh. Linksdrehung bestimmt die

Jacquardmaschine, deren Platinen auf die Nadelhebel m1, m2 einer Kammmaschine K

wirken und mit dieser die mit den Tritten k1, k2 verbundenen Platinen n1, n2 heben und senken. Die Platinennasen treten hierbei

in den Weg des um o schwingenden, durch Kurbel p der Stuhlwelle und Stange q bewegten Messers r. Die Feststellung der

Walze b und damit die Auswahl der einzuschieſsenden

Schütze geht ebenfalls von der Jacquardmaschine aus. Die Drehung der Walze b wird verhindert, sobald der Zapfen eines der Hebel

s in eine Grube des mit der Walze verbundenen

Bundes u tritt. Die Zahl der Gruben 1 bis 4 ist gleich der

Schützenzahl, die Anordnung erfolgt auf einer Schraubenlinie. Die mit Körnern

versehenen Enden der Hebel s werden durch Federn γ hoch gehalten und durch die Jacquardmaschine, mit

deren Platinen sie durch die Schnüre v in Verbindung

stehen, auf den Bund u niedergesenkt. Bei der Drehung

der Walze b schleifen sie auf der Umfläche des Bundes,

treten im bestimmten Augenblick in die unter ihnen angekommene Grube ein und hindern

so die fernere Drehung der Lade. Die hierdurch erlangte Hebelstellung sichert die

Klinke x so lange, bis sie durch einen folgenden Hebel

s ausgelöst wird, um diesen letzteren allein zu

stützen. Während dieses Wechsels übernimmt der ebenfalls durch die Jacquardmaschine

angedrückte Klinkhebel y die Sicherung der

Ladenstellung.

Im J. 1866 gab zuerst Eyssautier in

ParisHugo Fischer; Technologische Studien im Sächsischen

Erzgebirge. Abschnitt Perlenweberei,

S. 41. (Leipzig 1878. Wilhelm

Engelmann.) ein Verfahren an, Perlengewebe, d. s. die

Perlenhandstickerei nachahmende gewebte Erzeugnisse, mittels einer sogen.

Perlenkette herzustellen, nachdem bereits 3 Jahre früher die Erzeugung dieser Gewebe

dem Weber Eckhardt zu Frankenberg in Sachsen mit

Anwendung von Perlenschuſs gelungen war. Das Eigenthümliche des Eyssautier'schen Verfahrens bestand in der Aufreihung

verschiedenfarbiger Perlen auf Kettenfäden, welche im Stuhl gesondert aufgebäumt

waren und in der Benutzung eines eigenartig construirten Rietes zum zeitweisen

Abtheilen der Perlen behufs deren Einführung in das Gewebe. Dieses Riet, bestehend

aus einem unteren Theile mit enger Rohrstellung, dem Webkamm, für das Anschlagen der

Schuſsfäden und einem oberen Theile mit weiterer Rohrstellung, dem Stickkamm für das

Abtheilen der Perlen, wurde bereits i. J. 1867 von dem Fabrikanten Fr. Markgraf zu Buchholz in Sachsen wesentlich

verbessert. Derselbe gab nicht nur den Rietstäbchen eine zweckmäſsigere Form,

sondern ersetzte auch die vor dem Stickkamm angeordneten feststehenden

„Drahtbroschen“ zur Zurückhaltung der Perlen durch bewegliche, welche

nach der Gröſse der Perlen stellbar sind. Weitere Verbesserungen gab Markgraf i. J. 1870 an, aus denen in der Folge die zu

besprechende, in Fig. 24 und

25 Taf. 29 dargestellte

Construction (Erloschenes * D. R. P. Nr. 3640 vom 5. December 1877) hervorging.

Dieses verbesserte Riet enthält zwei Stickkämme S1, S2', deren jeder in zwei Abtheilungen s1, s1' und s2, s2' zerfällt; zwischen

beiden Kämmen ist der Webkamm W durch enge Rietstellung

gebildet. Bei der früheren Construction sind in dem Webkamm die Riete gruppenweise

angeordnet und zwischen je zwei Gruppen ein Perlenkettenfaden eingezogen; bei der

neuen Anordnung liegen in jedem Zwischenraum des Webkammes ein oder mehrere

Perlenkettenfäden, von denen jeder Perlen von einer

Farbe trägt. Während daher früher die Zahl der Perlenkettenfäden gleich der Zahl der

Rietgruppen im Kamm war, sind gegenwärtig mindestens ebenso viel Perlenkettenfäden

in das Blatt eingezogen, als dasselbe Riete enthält; die Mannigfaltigkeit der

Mustergebung durch Auswahl der Farben ist daher bedeutend vergröſsert. Jeder

Zwischenraum des Webkammes steht mit einem Hohlraum von einem der beiden Stickkämme

in Verbindung. Jede Abtheilung dieser letzteren wird durch eine Broschenreihe r1, r2 bedeckt, welche um

die Perlendicke von der vorderen Rietfläche absteht und durch ihre Schlitze zwar die

Fäden, nicht aber die Perlen durchtreten lassen. Die Perlenfäden gelangen aus der

normalen Lage a durch Heben oder Senken in die Lagen

β oder γ, eine der

Perlen tritt durch die Oeffnungen des Stickkammes, stützt sich gegen die Broschen

und gelangt bei Rückführung der Fäden in die normale Lage von den übrigen Perlen

getrennt auf die vordere Seite des Webekammes. Die Auswahl der Farben und das

Ausheben der Perlenkettenfäden wird durch eine Jacquardmaschine bewirkt. Ein Riet

mit 20 Zwischenräumen im Webkamm besitzt demnach im oberen und unteren Stickkamm je

10 Perlendurchlässe, so daſs jede in das Gewebe eingetragene Perlenreihe 10 Stück

Perlen enthält. Die Perlen der 1., 3., 5.,.. Reihe gehören den Kettenfäden 1, 3,

5,..., die Perlen der 2., 4., 6.,.. Reihe den zwischenliegenden Fäden 2, 4, 6... an.

Die Perlen erscheinen also versetzt im Muster, d.h. es tritt vor jeden Zwischenraum

einer Reihe je eine Perle der Nachbarreihen. Steht die Perlenkette beispielsweise 4

Fäden im Blatt, von denen jeder Perlen einer anderen Farbe trägt, so können 8

Perlenreihen oder 80 Perlen in das Gewebe eingetragen werden, ehe die ersten Farben

einer Reihe sich wiederholen.

Tafeln