| Titel: | Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 369 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen.

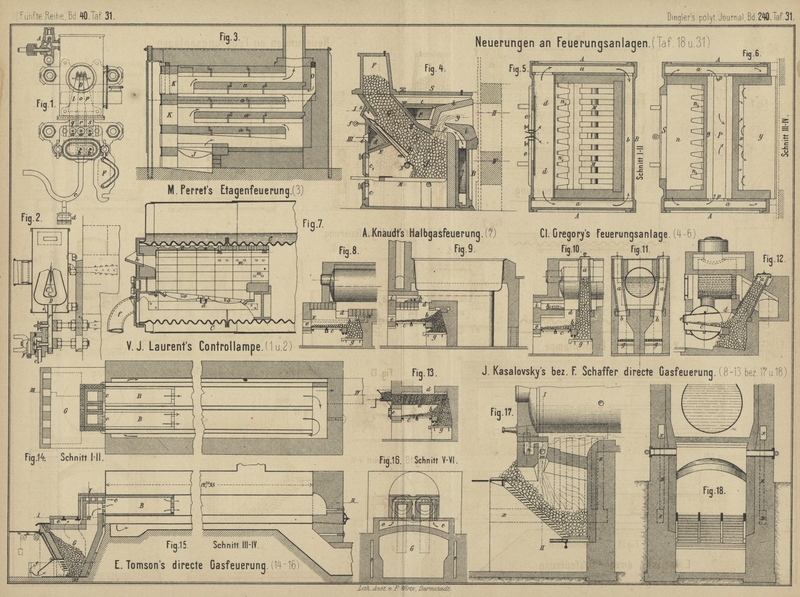

Mit Abbildungen auf Tafel 31.

(Fortsetzung des Berichtes S. 196 dieses

Bandes.)

Ueber Neuerungen an Feuerungsanlagen.

Als Feuerungscontrolapparat für

Dampfkessel beschreibt F. Knackmuſs in

Greuſsen (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 12110 vom 4. Juni 1880) eine Vorrichtung, welche auf

der Beobachtung beruht, daſs sich bei jedem mit Vorfeuerung versehenen

Dampfkesselsystem die einzelnen Kessel, sobald dieselben in Betrieb genommen werden,

durch die Einwirkung des Feuers auf die äuſseren Kesselwandungen mit ihrer vorderen

Hälfte mehr oder weniger von ihrer Basis abheben und daſs der Grad dieser Hebung

genau von der Stärke des einwirkenden Feuers abhängig ist. Diese Hebung beträgt am

Oberkessel eines Doppelkesselsystemes bei starker Feuerung 15 bis 18mm, bei normaler Feuerung 10mm.

Nach Knackmuſs wird nun mit dem Wasserstandsapparate ein

kleiner Hebelapparat verbunden und so eingestellt, daſs der Zeiger beim kalt liegenden Kessel auf

Null steht. Jede Hebung des Kessels bewirkt dann eine deutlich sichtbare Drehung des

Zeigers an dem Controlapparat und zwar derart, daſs je 4mm Hebung des Kessels den Zeiger um eine Zahl weiter vorrücken lassen.

Infolge dessen läſst sich die Intensität des Feuers bei jedem einzelnen Kessel einer

aus mehreren Kesseln bestehenden Anlage durch den Apparat controliren, und zwar

angeblich genauer als durch ein Manometer, welches bei verbundenen Kesseln nur den

gemeinsamen Dampfdruck derselben anzeigt, aber über die Art, wie der einzelne Kessel

bedient wird, nichts angibt. – Diese Angaben sind mit Vorsicht aufzunehmen.

Die Controllampe für Feuerungen von

V. J. Laurent in Valdoie, Frankreich (* D. R. P.

Kl. 42 Nr. 11221 vom 10. Februar 1880) besteht aus einem hufeisenförmigen Gehäuse

D (Fig. 1 und

2 Taf. 31), welches durch Scheidewände in drei Abtheilungen l, o und p getheilt ist,

die mit den Röhren g, r und s in Verbindung stehen, Diese Rohre münden in durchlöcherte Kapseln a, durch welche dem Docht der Lampe G eine gewisse Menge Luft zugeführt wird. Die Rohre r und s stehen auſserdem

noch mit den Kapseln b in Verbindung, welche sich in

einer durch den Deckel F verschlieſsbaren Kammer

befinden, die durch Rohr c mit Wassersack d mit dem Verbrennungsherd verbunden ist, und eine den

Oeffnungen von b entsprechende Mischung von Luft und

Rauch dem Dochte zuführen. Ein Gebläse A saugt die

Verbrennungsproducte der Lampe ab und die Luft- und Rauchgemenge an. Der Docht ist

somit von drei verschiedenen Gasströmen umgeben, und zwar befindet sich das erste

Drittel in einem reinen Luftstrom, brennt ununterbrochen und dient zum Anzünden der

übrigen. Das zweite Drittel umgibt ein Gemenge von Luft und Rauch vom

Verbrennungsherd und zwar in einem solchen Mischungsverhältniſs, daſs dieser Theil

des Dochtes brennt, wenn die Zusammensetzung des Rauches einem guten Gang der

Feuerung entspricht. Der Gasstrom, welcher das letzte Drittel des Dochtes umgibt,

enthält etwas mehr Rauch, so daſs dieses nur dann brennt, wenn der Rauch einen

Ueberschuſs an Luft enthält. Bei normalem Gang dürfen nur die zwei ersten Theile des

Dochtes brennen.

Etagenfeuerung. Zur Verwerthung von Kohlengruſs,

Kokesabfall, Sägespäne u. dgl. empfiehlt Mich. Perret

in Paris (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 10656 vom 1. Februar 1880) eine Feuerungsanlage,

welche – wie der bekannte Kiesröstofen – aus von feuerfesten Platten a (Fig. 3 Taf.

31) gebildeten Etagen besteht. Zunächst wird auf dem Rost J ein Feuer angemacht, um die durch die Oeffnungen K auf die Platten a gebrachten Brennstoffe zu

entzünden, worauf man das Feuer auf dem Roste J wieder

verlöschen läſst. Sollen die entwickelten Gase völlig verbrennen, so läſst man durch

den Kanal O vorgewärmte Luft eintreten.

Bei der in Fig. 4 bis

6 Taf. 31 dargestellten Feuerungsanlage von

Cl. B. Gregory in Beverly, Nordamerika (* D. R. P.

Kl. 24 Nr. 12116 vom 7. April 1880) sind Seitenwände A

und Hinterwand B hohl, indem sie die Kammern a und b bilden. Die

Vorderplatte des Ofens hat die übliche Oeffnung c für

den Aschenfall und die Oeffnung c1, welche beide durch Thüren absperrbar sind. Die

von der Büchse E eingeschlossene Kammer d steht seitlich mit den Seitenkammern a in Verbindung. Die Innenseiten der Seiten- und

Rückwände sind mit feuerfesten Steinen bekleidet und tragen die Querplatten g, h und i, welche

ebenfalls aus feuerfestem Material hergestellt sind. Von der Büchse E herab erstreckt sich die Platte m, über welcher sich die Platte n befindet, deren Vorderseite eingeschnitten ist, so daſs eine Reihe von

Zacken oder Fingern n1

entsteht. Die Platte n ist an ihrem unteren Theil in

Zapfen drehbar befestigt, so daſs ihr Obertheil mittels der Stange f bewegt werden kann. Die Oeffnungen c und s können durch

entsprechende Schieber verschlossen werden. Der Füllschacht F steht durch den Hals Q mit dem

Verbrennungsraum J in Verbindung. Ein horizontaler Rost

M und eine Querstange N schlieſsen den Raum J nach unten hin ab.

Die Platten g und h in

Gemeinschaft mit der Deckplatte t schlieſsen die Kammer

P ein, welche mit den Kammern a durch die Oeffnungen p

in Verbindung steht und durch den Schlitz w mit dem

verengten Ausgang y des Verbrennungsraumes. Auch die

Kammer b in der Rückwand steht durch den Schlitz x so in Verbindung, daſs sich beide Oeffnungen w und x horizontal

gegenüber stehen. Die Platte t und Kammer P sind durch den beweglichen Deckel S von oben zugänglich gemacht, welch letzterer durch

eine Luftschicht gegen zu groſse Hitze geschützt ist.

Wird das Brennmaterial angezündet, so entweichen die Verbrennungsproducte durch y nach dem Schornstein. Kalte Luft tritt in die Kammer

d ein, durchströmt dieselbe und die Kanäle a der Seitenwände. Ein Theil der Luft tritt hierbei

durch die Oeffnungen p in die Kammer P. Der Rest geht nach der Kammer b und tritt durch die Kanäle w und x aus den Kammern P und b in den verengten

Ausgang y, mischt sich dort mit den Verbrennungsgasen

und bewirkt deren vollständige Verzehrung.

Bei der Halbgasfeuerung von A. Knaudt in Essen (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 11375 vom 23.

April 1880) ist im Innern des gewellten Flammrohres C

(Fig. 7 Taf. 31) ein Futter aus feuerfesten Steinen angebracht, welches

beiderseits auf Balken d ruht, so daſs die Wellen des

Rohres um das Futter herumlaufende Kanäle e bilden. In

diese wird durch ein Gebläse oder auf andere Art von f

aus Luft eingeführt, die zum Theil unter den Rost o,

zum Theil in erhitztem Zustande durch Oeffnungen m in

den Feuerraum tritt. Das Brennmaterial soll in einer solchen Höhe den Rost o bedecken, daſs die Oeffnung h, durch welche dasselbe aufgegeben wird, immer geschlossen ist.

Bei den in Fig. 8 bis

13 Taf. 31 dargestellten directen

Gasfeuerungen von J. Kasalovsky in Wien (* D.

R. P. Kl. 24 Nr. 2697 vom 14. October 1877 und Zusatz Nr. 5163 vom 23. August 1878)

bedeutet a den Füllschacht, in welchem das

Brennmaterial vorgewärmt wird, bevor es in den Raum b

über den Rost g gelangt. Wo dieser Schacht fehlt,

findet in b die Vorwärmung des Brennmaterials statt,

indem dasselbe durch eine Thür e direct nach b geworfen und nach erfolgter Vorwärmung auf den Rost

c vorgezogen wird. Der Rost c wird mit einer niedrigen Schicht Brennmaterial bedeckt, um hier eine

Verbrennung mit Luftausschluſs zu erreichen. Der Rost g

ist stets mit einer hohen Schicht Brennstoff bedeckt, so daſs hier vorwiegend

Vergasung stattfindet. Die Gase der beiden Verbrennungsarten treffen in dem mit

Schieber h versehenen Spalt d zusammen, um hier völlig zu verbrennen. Auſserdem kann bei i noch Luft eintreten. Bei der einfachsten Form (Fig.

8) geschieht die Beschickung mit frischem Brennstoffe durch die Thür e direct nach b, wo die

Vorwärmung erfolgt, worauf der Brennstoff auf den Rost c dünn geschichtet wird. Auſserdem sind hier Luftzutrittsöffnungen x angebracht, die in den Seitenmauern des Herdes nach

hinten gehen und unter dem Gewölbe oberhalb b in einen

dünnen langen Spalt s ausmünden. Bei der zweiten Form

(Fig. 9) kann das Feuer augenblicklich durch den Schieber h gedeckt werden und die Luft durch die Oeffnung i massenhaft zutreten und abkühlend wirken. Fig.

10 und 11 zeigen

die Gasfeuerung mit Anwendung des Füllschachtes a, Fig.

12 die Gasfeuerung mit Füllschacht und Oeffnung im hinteren Theile des

Herdes, angepaſst an einen Röhrenkessel. Die Gasfeuerung Fig. 13 ist

mit liegendem Füllschacht und mit einer Schnecke versehen, um den Brennstoff darin

vorwärts zu bewegen, in ähnlicher Weise, wie dies auch Lürmann und Gröbe (vgl. S. 196 d. Bd.)

ausführten,

E. Tomson in Stolberg (Wochenschrift des Vereines deutscher Ingenieure, 1880 S. 330) läſst die

atmosphärische Luft in den Zwischenräumen e der Wände

des Generators G (Fig. 14 bis

16 Taf. 31) aufsteigen, so daſs sie gut vorgewärmt bei c mit den Generatorgasen zusammentrifft. In dem Rohre

B aus feuerfestem Thone findet dann die völlige

Verbrennung statt. – Wie sich Referent durch Analysen der Gase einer solchen

Feuerungsanlage auf Münsterbusch überzeugte, bewährt sich diese Construction recht

gut.

Bei der directen Gasfeuerung von F. Schaffer in Rothenbach bei Gottesberg (* D. R. P. Kl. 24 Nr. 11495 vom

9. Januar 1880) bestehen die Gewölbe im oberen Abschluſs des Feuerkastens aus dem

Stirngemäuer an der Schürstelle und aus der Decke des Feuerkastens, welche die Gasansammlung bedingt

und den Kessel von der Einwirkung der Stichflamme schützt. Zwischen diesen beiden

Deckentheilen liegt quer der Schlitz m (Fig. 18 und

19Fig. ist auf bezeichneter Tafel nicht vorhanden. Taf. 31) zur Gasabführung, etwa in der Mitte der Rostlänge. Die Generatorgase

steigen durch diesen Schlitz empor und erhalten durch einen in der Stirnwand

liegenden Kanal n die erforderliche Verbrennungsluft

zugeführt, welche in den Kanälen x vorgewärmt

wurde.

Tafeln