| Titel: | Neuerungen an Schwanzhämmern. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 429 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Schwanzhämmern.

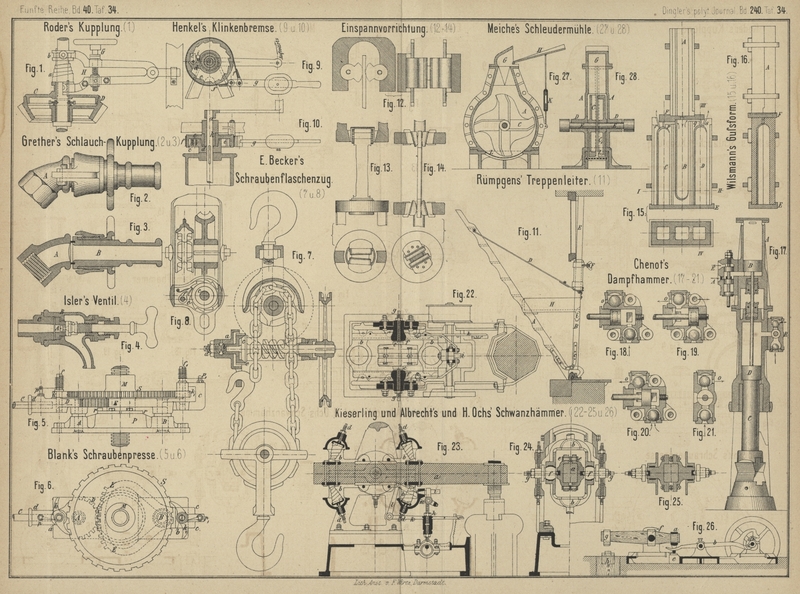

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 34.

Neuerungen an Schwanzhämmern.

Bei sogen. Federschwanzhämmern erfolgt der Betrieb

gewöhnlich in der Weise, daſs der Hammerstiel von einem Krummzapfen oder Excenter

aus in Bewegung gesetzt wird mittels einer Zugstange, in welche eine Feder

eingeschaltet wird, damit der Schlag des Hammers nicht auf den Bewegungsmechanismus

übertragen wird. Gewöhnlich werden zu diesem Zwecke Blattfedern verwendet, welche

jedoch zu wenig beweglich sind, um die bei Hämmern vorkommenden Stöſse, ohne

baldigen Bruch zu ergeben, aushalten zu können; auſserdem sind die Bogen o. dgl.,

mit welchen die Zugstange den Hammerstiel faſst, sehr dem Verschleiſs

unterworfen.

Bei dem in Fig. 22 bis

25 Taf. 34 dargestellten Hammer von Th.

Kieserling und Albrecht in Solingen (* D. R. P. Nr. 9400 vom 16. November 1879) ist nun der

Hammerstiel a nicht in directe Verbindung mit der

Zugstange gebracht, sondern in einen schwingenden festen Rahmen b so gelagert, daſs dieser Rahmen und die Hülse c dieselbe Schwingungsachse haben. Der Stiel a wird in den Rahmen b

mittels vier Schrauben d gespannt, welche auf je eine

kräftige Bufferfeder drücken, so daſs beim Auf- und Niederschwingen des Rahmens der

Hammerstiel ruhig mitschwingt, bis die Tourenzahl so groſs wird, daſs die

Centrifugalkraft des Hammerkopfes bei der Umkehr der Bewegung nach oben oder unten

gröſser ist als die Spannung der Bufferfedern, so daſs der Hammer in beiden todten

Punkten der Schwingung des Rahmens noch mit einem Druck in die Federn hinein weiter

schwingt, wodurch bei der Schwingung nach unten der erforderliche Schlag erzeugt

wird.

Der Schwingungsrahmen ist auf zwei festen, mit den Schrauben e auf und nieder verstellbaren, kugelförmigen Zapfen f gelagert, durch welche die Körnerschrauben g hindurchgehen, um welche die Hülse schwingt.

Ein ähnlicher Hammer ist schon von Amerika aus unter dem Namen Bradley's Hammer bekannt gewordenVgl. Fr. Wencelides:

Hilfsmaschinen und Werkzeuge für Eisen- und Metallbearbeitung

(Bericht über die Weltausstellung in Philadelphia, 1876 S. 78).

welcher sich jedoch in einigen Punkten wesentlich von der vorliegenden Construction

unterscheidet, und zwar sind: 1) statt der Bufferfedern Gummibuffer angewendet,

welche jedoch sehr stark verschleiſsen und dadurch die Unterhaltungskosten des

Hammers sehr erhöhen. 2) Ist der Stiel in dem Schwingungsrahmen mit nur drei Buffern

eingelagert, während der vierte und zwar der vorderste obere Buffer an der Stirn der

beiden Seitenständer befestigt ist, also nicht mitschwingt; hierdurch wird beim

Aufgang des Hammers dieser in den vorderen oberen Buffer hineingeworfen, wodurch ein

bedeutender Stoſs beim Arbeiten entsteht. 3) Hat die Hülse lange Zapfen, auf welchen

der Schwingrahmen gelagert ist, so daſs also das Gewicht desselben mit in den

Körnerschrauben ruht, welche die Hülse tragen, wie in Fig. 25 im

Querschnitt angedeutet ist, wodurch häufiger Bruch dieser Schrauben entsteht.

Vorgenannte drei Punkte sind wohl die Ursache, weshalb Bradley's Hammer (J. C. Butterfield's Patent)

nur in vereinzelten Fällen Anwendung fand.

Auſser den beschriebenen Veränderungen hat der Erfinder noch eine Vorrichtung

angebracht, um die Ganghöhe des Hammers während der Arbeit verstellen zu können. Es

greift nämlich die Zugstange h den Schwingrahmen b an einer runden Stangen i an, auf welcher die Zugstange mit dem Handhebel k, den Hebeln l und der Stange m hin- und hergeschoben werden kann, so daſs die

Zugstange den Rahmen weiter oder näher am Schwingungsmittelpunkte erfaſst.

Das Ausbreiten von Eisen und Stahl für verschiedene Gegenstände, z.B. Kuchenpfannen,

Schaufeln, Kohlenlöffel, Sensen, Pflugscharen u. dgl., geschieht gewöhnlich unter

Schwanzhämmern, welche mittels Daumen von einer schweren Holzachse eines Wasserrades

in Thätigkeit gesetzt werden. In neuester Zeit hat man vielfach versucht, die

schwere Hammerachse zu ersetzen, und hat die Art des Schmiedens durch leichtere Hämmer, z.B.

Federhämmer, vollführt. Diese Hämmer haben jedoch ihren Zweck nicht vollkommen

erreicht, weil sie den durch die eigenthümliche Art des Breitens bedingten

Anforderungen nicht vollständig genügten. Der Schlag des Hammers muſs nämlich

kräftig ausgeführt werden und es darf dabei der Hammer doch die verhältniſsmäſsig

dünne Eisenplatte nicht durchschlagen. Der Hammer darf beim Schlage nicht vibriren,

damit der Hammerschmied im Stande ist, das Gebreite der Form entsprechend sicher zu

führen. Auch darf der Hammer das Schmiedestück nicht festhalten, sondern muſs direct

nach dem Aufschlag zurückgehen. Allen diesen Anforderungen soll nach praktischen

Versuchen der in Fig. 26

Taf. 34 dargestellte Schwanzhammer von H. Ochs in Dahlerbrücke bei Schalksmühle (* D. R. P.

Nr. 12302 vom 21. Mai 1880) genügen.

Auf einer durch Riemen zu betreibenden Achse befindet sich ein groſser Daumen d und an beiden Seiten desselben je ein kleiner Daumen

c. Bei Drehung der Achse wird der Hebel b auf- und abbewegt, und zwar übt der groſse Daumen

seine Wirkung nach oben und die beiden kleinen nach unten aus. Der Hebel hat eine

solche Form, daſs die Daumen bei ihrer Einwirkung auf denselben sich nicht stören;

das andere Ende des Hebels b, welches leicht gebogen

ist, spielt in einer Oeffnung des Stoſsringes a,

welcher unten auf einen durch einen Keil verstellbaren Stoſsblock e aufschlagen kann. Das andere Ende des sich mit der

Hülse f in Spitzen drehenden Hammerhebels trägt den

Hammer g, welcher auf dem Ambos h zu arbeiten bestimmt ist.

Die Wirkungsweise dieses Hebelhammers ist nun folgende. Der groſse Daumen d hebt sehr rasch das entsprechende Ende des Hebels b und wirft mit dem entgegengesetzten Ende desselben

den Stoſsring kräftig gegen den Block e. Der Hammer

prallt zurück und wird hierbei durch die beiden kleinen Daumen c unterstützt, so daſs er kräftig anschlägt. Einen

Augenblick nach erfolgtem Schlage hebt der Hebel b den

Hammer vom Ambos wieder ab.

Tafeln