| Titel: | Neuerungen in der Gewebefabrikation; von Hugo Fischer. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 432 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Gewebefabrikation; von Hugo

Fischer.

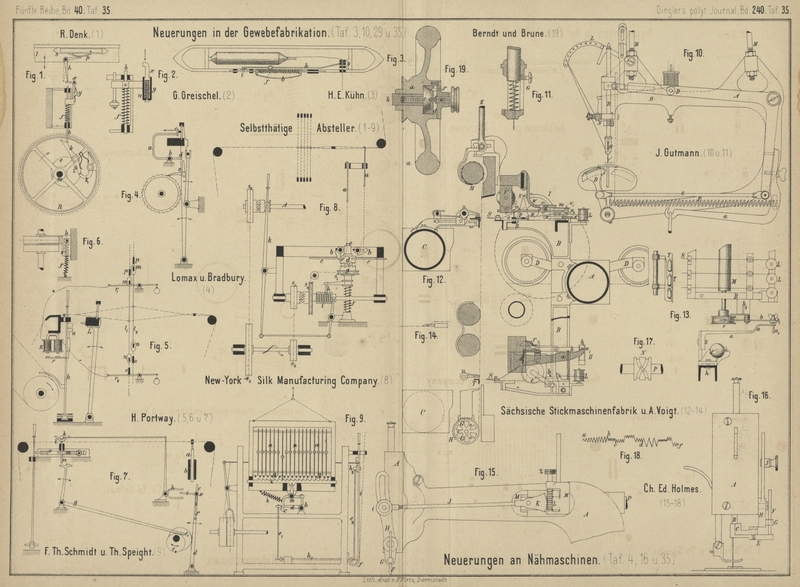

Mit Abbildungen.

(Patentklasse 86. Fortsetzung des Berichtes S. 351

dieses Bandes.)

H. Fischer, über Neuerungen in der Gewebefabrikation.

B) Gewebe-Erzeugung: IV)

Selbstthätige Abstellung des Webstuhles. (Taf.

35.)

Unter den verschiedenen Störungen, welche im Betrieb des Webstuhles vorkommen können

und deren nicht sofortige Beachtung die Erzeugung einer fehlerhaften Waare zur Folge

hat, sind diejenigen die empfindlichsten, denen der Bruch eines Schuſs- oder

Kettenfadens zu Grunde liegt. Sie sind es namentlich deshalb, weil bei der raschen

Bewegung der Schütze

und der Dichte der Kette die einzelnen Fäden sich leicht der Controle selbst des

aufmerksamsten Arbeiters entziehen, so daſs sich die schadhaften Stellen bald auf

eine gröſsere Länge des Gewebes erstrecken, ehe sie zur Kenntniſs des Arbeiters

gelangen. Einrichtungen, welche diesem Uebelstand abhelfen und jede Unordnung in der

Führung der Fäden sofort zur Kenntniſs des Arbeiters bringen, bezieh. ein

selbstthätiges Abstellen des Stuhles bewirken, sind daher für den rationellen

Webereibetrieb sehr erwünscht. Dieser Erkenntniſs sind die verschiedenen

Abstellvorrichtungen für Webstühle entsprungen, welche bei dem Bruch eines Fadens

oder dem Ausbleiben der Schütze in Thätigkeit treten und die auch durch eine Anzahl

vorliegender patentirter Erfindungen von Neuem vermehrt worden sind.

a) Abstellung bei fehlendem

Schuſsfaden (Schuſswächter). Die Anwendung des

Schuſswächters an mechanischen Webstühlen bedingt die sofortige Abstellung des

Stuhles nach jedem Ladenschlag, wenn die Schütze

entweder ihre Zelle nicht erreicht, oder in veränderter Gestalt in derselben

anlangt; die Gestaltsänderung hängt hierbei von dem Bruch des Eintragfadens ab. Eine

der bekanntesten und in der Praxis wohl bewährte Abstelleinrichtung ist die von Louis Schönherr in Chemnitz (Sächsisches Patent Nr. 258

vom 14. October 1853) erfundene und bereits an dessen ältesten Stühlen angewendete.

Die hauptsächlichsten Theile derselben sind: das auf der Stuhlwelle w (Fig. 1 Taf.

35) lose steckende verzahnte Antriebrad R, welches

durch die Klinke k und den am Ladenexcenter e befestigten Mitnehmerzapfen z mit der Welle w gekuppelt werden kann; der

bei dem Gang des Stuhles durch die Feder f

zurückgezogene Bolzen b und der mit der Lade l verbundene Winkelhebel h, welcher bei ungestörtem Betrieb nach jedem Ladenschlag die punktirt

gezeichnete Stellung einnimmt. Diese Hebellage wird bedingt durch das richtige

Eintreffen der Schütze s; der Hebel gleitet dann bei

dem Rückgang der Lade an dem Bolzen b vorüber, ohne

diesen vorzustoſsen. Trifft dagegen die Schütze nicht ein, oder kann in Folge eines

Fadenbruches die federnde Platte p an der Schütze in

das Innere derselben treten, so wird der Hebel h durch

die Wirkung einer Feder in der ausgezogenen Stellung erhalten und stöſst bei dem

Ladenrückgang den Bolzen b nach vorn in die Bahn der

Klinke k. Dies bedingt das Auslösen derselben und damit

das Entkuppeln des Rades R und der Welle w; die zweite Klinke k1 sichert die Klinke k

vor erneutem Angriff an z auch nach Rückgang des

Bolzens b. Die Einrückung des Stuhles ist daher in das

Belieben des Arbeiters gestellt. In Wirklichkeit steht die Ebene des Rades R normal zur Bewegungsrichtung des Bolzens b, so daſs dieser letztere bei dem Vorschub zufällig

gegen die Klinke k stoſsen und damit den Bruch eines

Theiles bewirken kann.

Diesem Uebelstand suchen nun Robert

Denk (* D. R. P. Nr. 5398 vom 23. October 1878) und Gustav Greischel, beide in Spremberg, (* D. R. P. Nr. 6464 vom 30. Januar

1879) dadurch vorzubeugen, daſs sie den Stoſspunkt des Stabes b federnd mit diesem verbinden. Denk lagert an b einen kleinen Winkelhebel

x (Fig. 1),

welcher durch die Feder y in einer bestimmten Stellung

erhalten wird; Greischel setzt in eine mit b verbundene Büchse u

(Fig. 2) einen Bolzen x ein, welcher durch

die Schraubenfeder y nach auſsen gedrückt wird. Die

Theile x empfangen bei Fadenbruch den Stoſs des Hebels

h. Die Federn y sind

stärker als die Federn ſ, werden daher nicht

zusammengedrückt, wenn b ungehindert vorschreiten kann.

Stützt sich jedoch b gegen die Klinke k, so nehmen sie allein den Ladenstoſs auf und werden

gespannt; die Ausrückung des Stuhles erfolgt dann erst bei dem folgenden

Ladenschlag.

Bei ungebrochenem Einschlagfaden muſs die gekrümmte Platte p, welche mit ihrem gekröpften Ende die Schützenwand durchdringt, bei dem

Eintreffen der Schütze in der Zelle in ihrer Stellung erhalten bleiben, so daſs sie

den Hebel h seitwärts schiebt und die Ausrückung des

Stuhles verhindert. Diese Festhaltung von p wird bei

den mannigfachen Constructionen der Schuſswächterschützen auf verschiedene Art

erreicht, jederzeit aber von dem Bestand des Fadens abhängig gemacht. Fr. B. Fischer in Pösneck (* D. R. P. Nr. 11134 vom 21.

Juli 1879) erreicht den Zweck beispielsweise dadurch, daſs er den Schlitz der

Schützenwand, durch welchen die Backenfeder p in das

Innere des Schützenkörpers tritt, mit dem Arm eines in der Schütze gelagerten

Winkelhebels verschlieſst, dessen zweiter Arm das Führungsauge für den ablaufenden

Faden enthält. Die Hebelarme sind so gestellt, daſs durch die Spannung des

ungebrochenen Fadens der erstere vor dem Schlitz der Schützenwand liegt, bei

Fadenbruch dagegen durch Herabfallen des den Faden leitenden Hebelarmes den Schlitz

frei legt, so daſs der Backen, einem auf ihn ausgeübten Druck nachgebend, in das

Innere der Schütze eintreten kann.

Die hierdurch bewirkte Verengung der Schützenhöhlung, welche nur die Anwendung

kleiner Spulen zuläſst, vermeidet H. E. Kühn in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 11854 vom 1. Juni 1880) dadurch, daſs er den Backen b (Fig. 3 Taf.

35) parallel zur Längenachse der Schütze verschiebbar macht. Die Mittelstellung des

Backens wird durch die Feder f nach jeder erfolgten

Auslenkung nach links oder rechts wieder herbeigeführt und durch Einfallen des

Fadenleithebels h in die Lücke l des Backens gesichert, sobald der Spulenfaden die Oesen o im gespannten Zustand durchläuft. Bruch des Fadens

hat das Senken des Hebels h und die Auslösung des

Backens zur Folge, so daſs dieser bei Ankunft der Schütze im Schützenkasten durch

den Wächterhebel verschoben wird und hierdurch die Stellung des letzteren nicht

ändert.

Da auch bei Abnahme der Fadenspannung durch Abwickeln gröſserer

Schuſsfadenlängen, als für das Einweben erforderlich (Wechselstühle), leicht eine

Senkung des Fadenleithebels und damit Ausrückung des Stuhles erfolgen kann,

empfiehlt H. Kühn in Chemnitz (* D. R. P. Nr. 7810 vom

22. März 1879 als Zusatz zu Nr. 2565, vgl. 1879 231 471) die Backenfeder so weit

gegen die Enden der Webschütze hin zu verlängern, daſs bei dem Festklemmen der

Schütze im Wechselkasten durch den Kastenwinkel ein Druck auf dieselbe ausgeübt

wird, welcher sich auf den Fadenhebel überträgt und diesen an der Senkung

hindert.

Für Webstühle mit Aufwinderegulatoren, deren Betrieb von der Ladenschwinge abgeleitet

und durch ein Gesperre auf den Ketten- oder Waarenbaum übertragen wird, wenden H. Lomax in Därmen und Q. Fr.

Bradbury in Crumpsall-House bei Manchester (* D. R. P. Nr. 7967 vom 6.

April 1879) eine Schuſsgabel a (Fig. 4 Taf.

35) an, welche um den Punkt b des Stuhlgestelles

drehbar ist. Bei richtiger Einlage des Schuſsfadens x

stützt sich während des Ladenschlages das Gabelende c

gegen denselben und hebt hierdurch den Finger d aus der

Bahn der Sperrklinke e; fehlt dagegen der Faden, so

wird diese durch Senkung des Fingers d gehoben,

ausgelöst und hierdurch der Transport der Kette unterbrochen. Diese Einrichtung

wirkt also nicht selbstabstellend, sondern gibt dem Arbeiter durch den Stillstand

des Zeugbaumes nur ein optisches Zeichen zur Erkennung des eingetretenen

Fehlers.

b) Abstellung bei Kettenbruch. Die groſse Zahl der

Elemente einer aufgebäumten Kette, deren Zerstörung ein fehlerhaftes Erzeugniſs des

Webstuhles bedingt, macht eine einfache Lösung der Aufgabe der selbstthätigen

Stuhlabstellung bei dem Bruch eines oder mehrerer dieser Elemente zu einer ziemlich

schwierigen. Der Impuls, welcher von dem Zerreiſsen eines Fadens ausgeht, ist so

klein, daſs er unmöglich zur directen Auslösung des Stuhles benutzt werden kann. Es

sind daher Vermittler nothwendig, deren Thätigkeit unter Einfluſs irgend einer

entsprechend groſsen Kraftquelle durch die von dem reiſsenden Kettenfaden ausgehende

geringe Kraftwirkung eingeleitet, oder deren bereits vorhandene Thätigkeit in

zweckentsprechender Weise abgeändert wird.

Zu den ersteren zählt die elektrische Abstellvorrichtung von Herbert Portway in Bradford (* D. R. P. Nr. 4299 vom 16. Juni 1878). Durch

den Schluſs des elektrischen Stromes wird ein Elektromagnet E (Fig. 5 Taf.

35) erregt, dessen Anker r einen Anschlag a des Abstellhebels h in

die Bahn der schwingenden Lade L bringt. Der

Abstellhebel durchragt einen winkelförmigen Schlitz s

und ist während der Arbeit des Stuhles in einer seitlichen Ausbuchtung am Ende des

Schlitzes festgestellt (vgl. Fig. 6).

Durch den Ladenschlag gegen a erfolgt die Auslösung des

Hebels; derselbe folgt der Zugwirkung der Feder f,

verschiebt den Riemen auf die Losscheibe und öffnet den Strom wieder durch Abziehen des Ankers. Die

Litzen l1

l2, in welche die

Kettenfäden einpassirt sind, umfassen mit langgestreckten Drahtösen die Metallstäbe

m, n. Diese sind parallel zu den Langseiten o, p des Schaftes in dem Schaftrahmen befestigt. Bei

gesenktem Schaft treten die Stäbe m und o in leitende Verbindung mit den Metallhebeln r1

r2, welche durch

Leitungsdrähte mit dem Elektromagnet E verbunden sind.

Die Spannung der Kettenfäden hebt bei Senkung des Schaftes die Litze hoch, so daſs

sie den Stab o nicht berührt; dagegen findet die

Berührung und damit Stromschluſs statt bei dem Herabfallen der Litze in Folge des

Kettenbruches.

Vermittler der zweiten Gattung liegen in verschiedenen

Constructionsformen vor. Allen liegt das Princip zu Grunde, durch Herabfallen der

Litze oder eines besonderen mit dem reiſsenden Kettenfaden verbundenen Stäbchens die

schwingende Bewegung eines Hebels oder Schlittens auf den Abstellhebel zu

übertragen. Die Einrichtung des Abstellers von H.

Portway in Bradford (* D. R. P. Nr. 1955 vom 5. September 1877 und Zusatz *

Nr. 2292 vom 21. October 1877), welche zu den einfacheren gehört, zeigt Skizze Fig.

7 Taf. 35. Jeder Kettenfaden trägt zwischen dem Streichbaum und dem

Geschirr ein lose angehängtes Metallstäbchen a, welches

durch die Führung b am Ort gehalten wird und bei

gespanntem Faden oberhalb der Bahn der Leiste c steht,

die parallel zum Streichbaum liegt. Diese Leiste ist um den Endpunkt des Hebels d drehbar, wird von der Feder f stets in der gezeichneten Lage erhalten und nimmt an der Schwingung

theil, welche dem Hebel d von dem Stuhlwellenexcenter

e1 ertheilt wird.

Ein zweites Excenter e2

derselben Welle verursacht Schwingungsbewegung des Winkelhebels g. Bricht ein Kettenfaden, so fällt das betreffende

Stäbchen a herab und hindert die Weiterbewegung der

Leiste c. Diese dreht sich um die Achse x, so daſs der mit letzterer verbundene, in die Gabel

h greifende Arm i eine

Horizontalverschiebung des Zapfens k veranlaſst und den

Drücker l senkt. Der mit dem Hebel m verbundene Zahn n tritt

in die Bahn des schwingenden Hebels g, überträgt dessen

Bewegung mittels des Schiebers o auf den Abstellhebel

und löst diesen aus.

Bei der Abstellvorrichtung von Ferd.

und Theod. Frey in Gebweiler (* D. R. P. Nr. 3655 vom

1. Januar 1878, vgl. 1879 232 * 119) hemmen in einem Gitter geführte

Metallplättchen, welche mit Oesen an den Fäden hängen und bei dem Bruch eines Fadens

herabfallen, einen schwingenden Hebel. Dieser wird hierdurch an der Auslösung einer

mit dem Abstellhebel verbundenen Falle gehindert, weshalb dieselbe in der Bahn eines

zweiten schwingenden Hebels verbleibt; letzterer erfaſst die Falle und schiebt

mittels derselben den Riemen auf die Losscheibe. Unklar ist in der

Patentbeschreibung die Hemmung des ersten Hebels, da die Bewegungsübertragung von der

Stuhlwelle auf den Hebel mittels „Stangen, Federn, Reibungs- und

Differentialmechanismen, welche den Stillstand des Hebels erlauben, sobald sich

nur das geringste Hinderniſs entgegenstellt“, nicht dargestellt ist.

Karl Leyh in Weimar (* D. R. P. Nr. 4035 vom 26. Juni

1878) bewirkt die Auslösung des Abstellhebels durch den Schlag der Lade. Die

Kettenfäden sind durch Litzen gezogen, welche paarweise mit einem um seinen Endpunkt

drehbaren Messingstäbchen verbunden sind und durch die Fadenspannung hoch gehalten

werden. Reiſst ein Faden, so tritt das betreffende, sich senkende Stäbchen in die

Bahn eines hin und her schwingenden Schiebers und hemmt die Bewegung desselben.

Hierdurch wird die Senkung eines Hebels verhindert und damit bewirkt, daſs ein Stab,

über welchem der Ladenklotz schwingt, so hoch gehoben bleibt, daſs die Lade bei dem

Vorgang gegen einen Vorsprung des Stabes stöſst und dessen Verschiebung verursacht.

Dieser wirkt dann mittels eines Hebels auf die Auslösung eines Abstellhebels.

In schematischer Darstellung zeigt Fig. 8 Taf.

35 die complicirte Einrichtung der Abstellvorrichtung an den Webstühlen der New-York Silk Manufacturing Company in New-York (* D.

R. P. Nr. 7776 vom 28. Februar 1879). Die schwachen Stäbchen a, durch deren Augen die Kettenfäden gezogen sind, tragen an Schnüren die

um feste Achsen drehbaren Daumen b und halten dieselben

bei gespannter Kette über der Rotationsebene der Stäbe c. Diese Stäbe sind einem Kupplungstheil d

angefügt, welcher lose auf die verticale Welle e

geschoben und durch die Feder f mit dem zweiten

Kupplungstheil g verbunden ist. Letzteren wird durch

Schnuren und Riemenantrieb unter Vermittelung der Scheiben s1 bis s6 von der Antriebwelle A des Stuhles Rotationsbewegung mitgetheilt. Die Scheiben s2, s3 sowie die Scheibe

s6 und Welle A sind durch Klauenkupplungen verbunden, deren

Auslösung den Stillstand des Stuhles bewirkt. Bricht ein Kettenfaden, so tritt der

betreffende Daumen b in die Bahn der Stäbe c, hindert hierdurch die fernere Drehung des Muffes d und bedingt das Abwärtsgleiten des Kupplungstheiles

g. Der Stift h tritt

in die Gänge der mit Scheibe s2 verbundenen Schraube i ein, die Kupplung zwischen s2 und s3 wird durch Rechtsschiebung von s2

i gelöst und damit das Gesperre d g still gestellt. Gleichzeitig löst Hebel k

die Kupplung der Scheibe s6 und stellt damit den ganzen Stuhl ab.

Die Neuerungen an Webstühlen von F. Th. Schmidt und Th. Speight in Bradford (* D. R. P. Nr. 9479 vom 17.

Juni 1879) umfassen u.a. auch eine Abstellvorrichtung bei Kettenbruch, welche eine

mechanische Lösung der Aufgabe, den Fall einer Schaftlitze zur Ausrückung zu

benutzen – wie sie der Portway'schen elektrischen

Auslösung S. 435 zu Grunde liegt –, darbietet. Die Litzen a (Fig. 9 Taf.

35) bilden starre Metallstäbchen, in deren Mitte die Zeugringe eingesetzt sind. Sie werden durch die

gespannten Kettenfäden hoch gehalten und fallen bei Fadenbruch durch das Gitter g des Schaftrahmens in die Bahn der Zähne einer

Zahnstange z, welche in dem Schaftrahmen gelagert ist.

Bei der Bildung des Unterfaches bewirkt der sich bei b

aufsetzende Winkelhebel w eine Linksschiebung der

Zahnstange und Zurückziehen der Klinke c. Bei

Verhinderung der Zahnstangenschiebung durch eine herabgefallene Litze erfaſst

dagegen die nicht zurück gezogene Klinke am Beginn des Schafthubes den Hebel d und löst mittels Zugstangen e1, e2 und Hebel h1, h2 den Abstellhebel i

aus. Dieser folgt der Feder f und bringt den Riemen auf

die Losscheibe. Die Feder k bringt die Zahnstange nach

jedem Ausschub in die Anfangslage zurück.

Speciell für die Erzeugung von Doppelgeweben bestimmt, ist die

optische Signaleinrichtung von R. Schwartz und Comp. in

Crefeld (* D. R. P. Nr. 11766 vom 20. März 1880). Dieselbe bewirkt keine

selbstthätige Abstellung des Stuhles, sondern zeigt dem Arbeiter den Bruch eines

Fadens der unteren Kette durch Lagenänderung eines kleinen Gewichtes an, welches

mittels einer Schnur mit dem Kettenfaden verbunden ist und bei dem Bruch desselben

um eine bestimmte Höhe herabsinkt. Durch verschiedene Färbung der Gewichte wird

gleichzeitig der Schaft angezeigt, in dessen Litzen der gebrochene Faden einpassirt

war.

Tafeln