| Titel: | Ueber Neuerungen an Nähmaschinen. |

| Autor: | G. |

| Fundstelle: | Band 240, Jahrgang 1881, S. 437 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

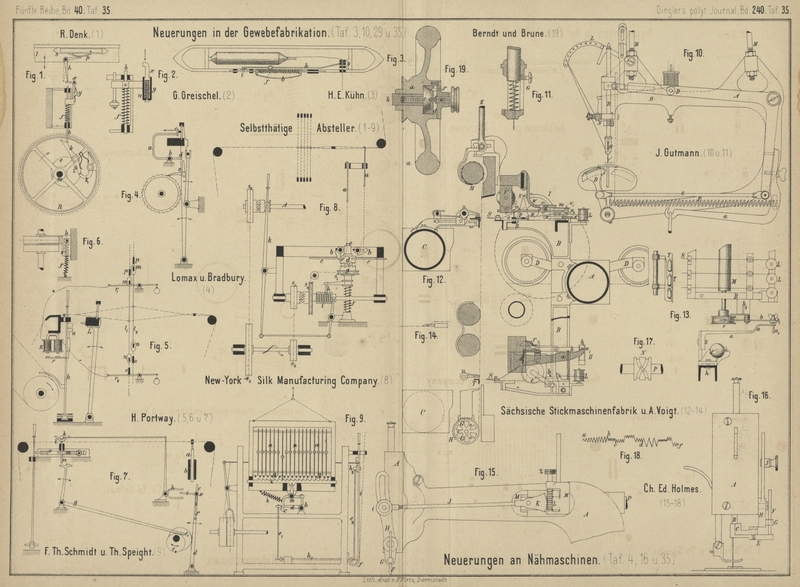

Mit Abbildungen auf Tafel 35.

(Patentklasse 52. Schluſs des Berichtes S. 190

dieses Bandes.)

Ueber Neuerungen an Nähmaschinen.

3) Nähmaschinen oder Stickmaschinen

und Hilfsapparate für Ziernähte.

Jul. Gutmann in Berlin (* D. R. P. Nr. 11405 vom 23.

März 1880) hat die Doppelsteppstich-Nähmaschine so eingerichtet, daſs sich dieselbe

als Plattstich-Stickmaschine verwenden läſst. Das

Gestell H (Fig. 10

Taf. 35) trägt die Nadelstange B, welche durch den

Winkelhebel A und dem Arme a mittels Fuſstritt eine abwärts gerichtete Bewegung erhält, während sie

durch die Feder F gehoben wird. Der Arm A steht durch die Zugstange c mit dem oscillirenden Schiffchenkorb D in

Verbindung. Beim Herabgehen der Nadel wird das Schiffchen vorbei geführt und fängt

den Nadelfaden; sobald die Nadel empor geht, wird der Stich durch den Hebel L angezogen. Der Stoffdrücker G (Fig. 11)

befindet sich auf der Nadelstange selbst und wird durch eine Feder abwärts gedrückt;

doch kann auch, wie in Fig. 10

punktirt angegeben, ein Stoffdrücker zur Seite der Nadel angebracht werden.

Der Nähapparat selbst hat keinen Stoffrücker, sondern der zu benähende Stoff wird

entweder in einen Rahmen gespannt und mittels Pantograph nach einer Zeichnung Stich

für Stich verstellt, oder der Stoff ist festliegend ausgespannt und der Nähapparat,

welcher an langen Stangen bei M hängt, die wiederum mit

einem Cardani'schen Gelenk verbunden sind, kann mittels Pantographen verrückt

werden. Bei der letzteren Anordnung kann auch die Nadelstange B durch eine Zugstange, die einestheils bei D den Arm A erfaſst,

anderntheils mit dem Krummzapfen, dessen Welle in dem Cardani'schen Gelenk gelagert

ist, in Verbindung stehen. Diese Welle wird durch Riemenübertragung von einem

Schwungrade aus bewegt, wobei natürlich der Arm a und

die Feder F hinwegfallen. Bringt man an der Nadelstange

bei N einen Querarm an, so kann man mehrere Nadeln in

einer Reihe anordnen, wobei die Schiffchenwelle m

verlängert wird und ebenso viele Schiffchen in Bewegung setzt. Auch können, wie der

Erfinder angibt, mehrere solcher Nadelreihen angeordnet werden.

Eine andere Ausführung der Stickmaschine, um mit einer sehr groſsen Zahl Steppstichnadeln und

Schiffchen ein Stickmuster zu erzeugen, geben auf Taf. 35 der Querschnitt Fig.

12 und Grundriſs Fig. 13 an,

gebaut von der Sächsischen Stickmaschinen-Fabrik und

Albert Voigt in Kappel bei Chemnitz (* D. R. P. Nr.

11250 vom 24. Februar 1880). Der Wagen D trägt mittels

des Rohrträgers A die gewöhnlich in 2 Reihen über

einander angeordneten Nadeln S. Auf der

entgegengesetzten Stoffseite befinden sich die von Rohrträgern C gehaltenen Schiffchen T

und deren Bewegungsmechanismen. Die Neuerungen beziehen sich nun hauptsächlich auf

Alarmapparate, auf Faden – und Stoffspannung. Jede Nadelreihe trägt die in Fig.

12 oberhalb in I und unterhalb in II angegebenen Einrichtungen, und zwar die ersteren

Theile in der Hauptsache rechts, die letzteren links der Maschine.

Sämmtliche Nadelfäden gelangen von den Spulen L nach der

durch Bestreuen mit Schmirgel rauh gemachten Walze M,

sind hier einmal herumgeschlungen und zu den Fadenleitern N (Fig. 12

oben) weiter geführt; diese letzteren werden durch eine besondere Hubscheibe so

bewegt, daſs die Fäden beim Austritt der Nadeln aus dem Stoffe entsprechend

angezogen werden. Von N gehen die Fäden durch die

sogen. Fadenwächter P; dieselben bilden leicht in der

festliegenden Schiene R bewegliche Hebel, welche durch

den gespannten Faden in der gezeichneten Lage erhalten werden. Sobald aber eine

Nadel S zerbrochen, ein Faden abgelaufen oder zerrissen

ist, fällt P durch seine eigene Schwere herab und

gelangt in eine Kerbe der Schiene Q. Damit dies die

Maschine durch ein Glockensignal anzeige, steht zunächst die Schiene Q mit der Schiene o in

Verbindung und letztere trägt einen Stift, welcher in den doppelarmigen Hebel x2 eingreift; dieser ist an dem Bügel W drehbar befestigt, welcher mit dem feststehenden

Gestelltheile h (Fig. 13)

verbunden ist. Der Hebel x2 kann sich demnach nicht mit dem Wagen hin und her bewegen. (Der

Deutlichkeit wegen sind die mit der festliegenden Gestellwand verbundenen Theile

senkrecht schraffirt angegeben).

Gesetzt, ein Fadenwächter P sei herab in eine Kerbe der

Schiene Q gefallen, so kann der Hebel x2, die Schiene o bezieh. Q sich nicht

mehr bewegen und es stöſst dann beim Ein – oder Ausfahren der Maschine ein Stift der

Schiene o an den Schläger v der Glocke V und ein Glockenzeichen wird

gegeben. Hat der Arbeiter den Faden wieder in Ordnung gebracht, also den

Fadenwächter P in seine anfängliche Lage zurück

geführt, so wird die Schiene Q frei und der Hebel x2 kann wieder seine

Schwingungen beginnen, indem das andere Ende mittels Stift x1 an der schiefen Fläche x hingleitet und durch die Feder w beständig an letztere angedrückt wird; dadurch kommt

aber der Stift der Schiene o auſser Berührung mit dem

Hammer v und die Glocke bleibt ruhig.

Es ist noch eine zweite Glocke, die sogen. Changirglocke f (Fig. 12

unten), angebracht, welche dann ertönt, wenn die Nadeln eben aus dem Stoffe

herausgetreten sind und der Stoffrahmen mittels Pantographen weiter zu rücken ist.

Der Arbeiter kann dann sein Augenmerk ausschlieſslich auf die Zeichnung richten und

in Folge dessen schneller arbeiten.

Sämmtliche Fäden gehen, wie schon erwähnt, um die Walze M einmal herum. Diese Walze steht mit einer Bremsrolle e (Fig. 12

unten) in Verbindung. Um die letztere ist ein Riemen gelegt, welcher einestheils an

der Feder d, anderntheils an dem Gestell b2, befestigt ist. Die

Feder d hängt an dem in b2 gelagerten doppelarmigen Hebel b, dessen Stift a1 an dem Curvenstück a

hingleitet und dadurch zwar den Fäden gestattet, die Walze umzudrehen und Faden zu

liefern, aber auch die zur Stichbildung erforderliche Fadenspannung

hervorbringt.

Die zur seitlichen Anspannung verwendeten Stäbe haben die in Fig. 14

gezeichnete Einrichtung erhalten. Eine groſse Anzahl einseitig angeschliffener

Steppstichnadeln sind in einer Schiene befestigt. Sind die Nadeln durch den Stoff

geschoben, so wird ein Draht durch sämmtliche Nadelöhre gezogen und somit ein

Zurückgehen verhütet. Beim Befestigen der Stäbe nehmen diese die in der Figur

gezeichnete Lage zum Stoffe an, daher treten die Nadelspitzen auf keiner Seite der

Stofffläche hervor. Ein Anstoſsen des Festonirapparates ist somit ausgeschlossen und

namentlich da mit Vortheil anzuwenden, wo der Stoff, wie bei Tischdecken, nicht über

die ganze Breite der Maschine reicht. Ferner sind die Sperrräder H an den Spannbäumen mit 6 radialen Aussparungen G (Fig. 12

unten) versehen; in diese kann ein passender Hebel eingesetzt werden, womit man den

betreffenden Spannbaum drehen, den aufgewundenen Stoff straff anziehen und beim

Weiterspannen das Auslösen des Sperrkegels leicht bewerkstelligen kann.

Eine zackige Naht stellt Ch. Edw. L.

Holmes in New-York (* D. R. P. Nr. 10972 vom 25. März 1880) durch folgende

an einer Doppelsteppstich-Nähmaschine anzubringenden Einrichtung her: An der

Nadelstange B (Fig. 15 und

16 Taf. 35) ist der Theil C befestigt, oder

die Nadelstange selbst zur Seite gebogen. Das Ende von C nimmt eine Schraube auf, welche dem Stück E

als Drehpunkt dient. Dieses Stück E trägt die Nadel

oder deren zwei und den Stab F. Letzterer geht durch

den drehbaren Bolzen G, gleitet also beim Auf- und

Niedergang der Nadelstange B in G auf und ab, ohne auſser Verbindung zu treten. Der Bolzen G wird von dem zweiarmigen Hebel H gehalten und in Schwingungen versetzt; dieselben

werden durch die Zugstange J, Schieber M und einen doppelt genutheten Cylinder N (Fig. 17),

welcher auf der Welle P steckt, hervorgebracht. Die

Nadel macht somit nach jedem Stiche eine zur Nahtrichtung senkrechte Bewegung,

wodurch eine zackige Naht gebildet wird, die auch zum Umnähen der Knopflöcher

Verwendung finden kann. Um diese veränderlich zu machen und Stickereien auszuführen,

wird die Zugstange J in einem Schlitze des Hebels H gefaſst und durch den gezahnten Bogen K von der Schraube ohne Ende L aus gehoben oder gesenkt. Die Schraube L

ist in Ansätzen des Schiebers M gelagert. Wird nun die

Schraube L so gedreht, daſs sich der Drehpunkt i allmählich dem Drehpunkt des Hebels H nähert, so entsteht die Naht a bis b (Fig. 18).

Läſst man dagegen die Schraube still stehen und verlängert die Zugstange J, was durch ein Schloſs mit Rechts – und Linksgewinde

geschehen kann, so wird die Lage der Stiche mit Bezug auf die regelmäſsige Nähelinie

geändert und es entsteht die Naht c bis d. Aendert man die Länge der Zugstange und zugleich

durch die Schraube L den Angriffspunkt i derselben, so erhält man die Naht d bis f. Um die Schraube

L zu bewegen, trägt dieselbe 2 Sperrräder z, deren Zähne nach verschiedener Seite gestellt sind.

Am Gestell A sind zwei (in der Zeichnung nicht

angegebene) Klinken vorhanden und, je nachdem die eine oder andere Klinke eingelegt

ist, wird bei der Bewegung des Schiebers M die Schraube

L rechts oder links gedreht. Durch Anbringung

gröſserer oder kleinerer Sperrräder kann die Drehung variabel gemacht werden. Leider

gibt die Patentschrift nicht an, auf welche Weise das Schiffchen bei der seitlichen

bogenförmigen Bewegung der Nadel regelmäſsig den Nadelfaden fängt.

4) Vorrichtungen und Apparate für

beliebige Näh- und Stickmaschinen verwendbar.

Rob. Kiehle in Leipzig (* D. R. P. Nr. 11424 vom 19.

October 1879) gibt eine Fadenklemmvorrichtung an,

welche den Zweck hat, den Faden nur während des Hochganges der Nadel festzuhalten.

Zu diesem Behuf ist ein doppelarmiger Hebel angebracht, wovon das eine Ende gegen

eine Knagge durch eine Feder gedrückt wird und so den dazwischen liegenden Faden

einklemmt, während das andere Ende des Hebels auf einer von der Hauptwelle aus

bewegten Scheibe aufliegt, welche am Umfang so geformt ist, daſs sie zur bestimmten

Zeit das eine Ende vom Faden abhebt. Auſserdem hat der Patentinhaber die Triebwelle

seiner Cylindernähmaschine rechtwinklig zum Arm oder Cylinder angeordnet.

Berndt und Brune in Berlin (* D. R. P. Nr. 10886 vom

27. Februar 1880) bringen eine neue Radausschaltung

oder Kupplung zwischen Welle und Schwungrad, welche darin besteht, daſs das lose auf

der Welle b (Fig. 19

Taf. 35) sitzende Schwungrad a mit der conischen Büchse

d durch den Stift f

verbunden ist und durch eine Schraube c auf den mittels

linksgängigen Gewindes eingeschraubten Conus e

angedrückt, folglich durch Reibung mit der Welle b

gekuppelt werden kann.

Eine Einrichtung für den Betrieb der

Nähmaschinen durch Fuſstritthebel von D. S. Van Wyck in Fishkill Plains, N. Y., besteht nach

dem Scientific American, 1880 Bd. 43 * S. 198 aus

folgender Anordnung: Die zwei Tritthebel reichen weit aus dem Maschinengestell

heraus; der darüber stehende Sessel für den Arbeiter ist mit der Sitzfläche nach der

Maschine hin geneigt, so daſs der Arbeiter von ihm abgleitet und mit dem gröſsten

Theile seines Körpergewichtes auf den Tritten ruht. Der Arbeiter bewegt nach dieser

Einrichtung die Tritte in einer Weise, welche mehr dem Gehen eines Menschen ähnlich

ist, zum Unterschiede von der bisherigen Bewegung, bei welcher nur die Muskeln der

Füſse, welch letztere sich im Knöchelgelenk drehen, thätig sind. Die Triebwelle im

Maschinengestell enthält zwei durch Bänder mit den Tritten verbundene Excenter und

ein schweres Schwungrad mit Schnurenscheibe, deren Schnur auf die Triebscheibe der

Maschine treibt. Ein Spanner hält die Schnur durch Eindrücken des einen Stranges

straff, wenn die Maschine in Gang ist, und lockert sie, wenn er von ihr entfernt

ist, so daſs dann die Maschine still steht, während das Schwungrad sich noch weiter

dreht. Der Ausrücker und eine auf die Maschinenwelle wirkende Bremse können durch

den Fuſs und das Knie des Arbeiters bewegt werden. G.

Tafeln