| Titel: | G. Hagelin's ein- und mehrcylindrige Dampfmaschinen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 9 |

| Download: | XML |

G. Hagelin's ein- und mehrcylindrige

Dampfmaschinen.

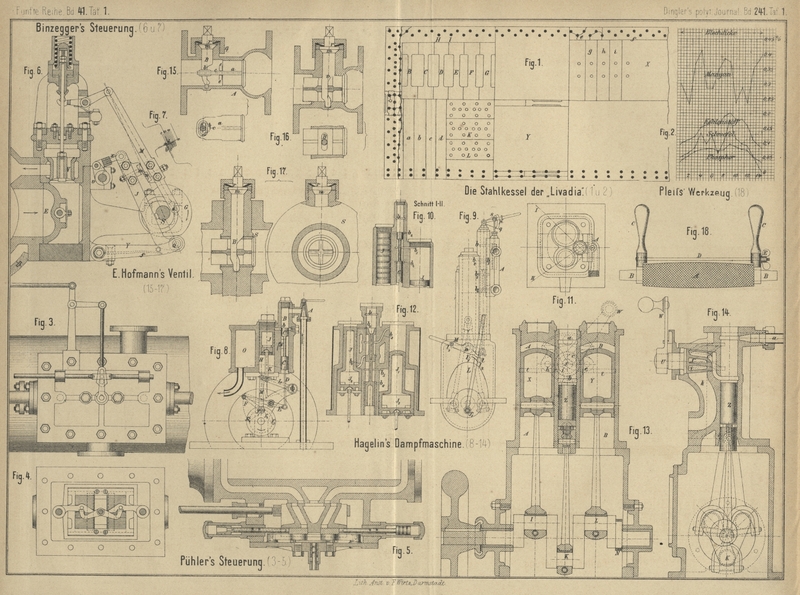

Mit Abbildungen auf Tafel 1.

Hagelin's ein- und mehrcylindrige Dampfmaschinen.

Die kleinen Maschinen von G. Hagelin in

Stockholm (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 4436 vom 9. November

1877 und * Nr. 9040 vom 2. October 1879) gehören zu den Boxmaschinen, bei welchen

die unten offenen Cylinder senkrecht über der Kurbelwelle stehen. Sie sollen nach

praktischen Versuchen des Constructeurs mit bedeutend mehr als 1000 Hüben in der

Minute arbeiten können. Bei allen besteht die innere Steuerung aus einem

Kolbenschieber. Die Dampfkolben haben keine besondere Liderung; sie sind genau

eingeschliffen, verhältniſsmäſsig lang und mit eingedrehten Rillen versehen; das in

letzteren sich sammelnde Condensationswasser gewährt eine genügende Dichtung.

Fig.

8 Taf. 1 ist wegen der eigenartigen äuſseren Steuerung bemerkenswerth. Es

ist hier nur ein Cylinder H vorhanden, dessen Kolben J durch die

Stangen K und M unter

Vermittlung des Lenkers L mit dem Kurbelzapfen f1 verbunden ist. Von

diesem Zapfen aus wird auch mit Hilfe der Lenkstange F,

des Hebels E und der Schieberstange D der Steuerkolben C

bewegt. Von der gezeichneten höchsten Stellung des Kolbens J ausgehend, gleitet C, während die

Kurbelwelle im Sinne des Pfeiles rotirt, zunächst abwärts und öffnet den Kanal b, durch welchen nun der frische Dampf in den Cylinder

eintritt. Gleich darauf kehrt aber C wieder um und nach

etwa halbem Kolbenhube, wenn der Kurbelzapfen in f2 angekommen ist, hat C

schon wieder die gezeichnete Stellung erreicht und b

abgeschlossen; es tritt also Expansion ein. Ist der Kolben J im tiefsten Punkte angelangt, so ist C so

weit gestiegen, daſs b mit dem Ausströmkanal N in Verbindung steht, welcher den Abdampf durch den

Dampfmantel O ins Freie leitet. Bei der Stellung f3 des Kurbelzapfens

kehrt C wieder die Bewegungsrichtung um und bei der

Stellung f4 ist b wieder abgeschlossen; zwischen f4 und f1 findet Compression

statt.

Die einseitige Belastung des Steuerkolbens C hat die

günstige Wirkung, daſs die zur Aufwärtsbewegung desselben nöthige Arbeit beim

Aufgang des Kolbens J wieder gewonnen wird, indem

während dieses Aufganges von J der Steuerkolben C abwärts geht und treibend auf die Kurbelwelle wirkt,

also dem Schwungrad zu Hilfe kommt. Ferner sind die Gelenke an F und E immer einseitig

gedrückt und werden deshalb selbst nach erfolgter Abnutzung nicht stoſsen und

klappern.

Fig.

9 bis 11 Taf. 1

zeigen eine Maschine mit zwei Cylindern, welche sowohl mit Volldruck im groſsen

Cylinder, als auch mit Expansion des Dampfes aus dem kleinen in den groſsen Cylinder

arbeiten kann. Zu diesem Zweck ist an dem Steuercylinder noch ein kleiner

Schieberkasten A mit von Hand verstellbarem Schieber

angebracht. Wird der Handhebel auf p (Fig. 9)

gestellt, so ist nur der Kanal b geöffnet; der frische

Dampf gelangt dann durch b1, b2 nur in

den kleinen Cylinder und strömt aus diesem beim Kolbenaufgang durch b2, b3 expandirend in den

groſsen Cylinder, um durch b3, b4 endlich

in die freie Luft oder in einen Condensator zu entweichen. Wird aber der Hebel herab

auf q gestellt, so kann der Kesseldampf auch durch

Kanal b1, welcher eine

horizontale Fortsetzung von b2 bildet, direct in den groſsen Cylinder gelangen. Der Kolben des kleinen

Cylinders ist in diesem Falle sowohl während des Aufganges, als auch während des

Niederganges vom Dampf belastet, verrichtet also keine Arbeit. Da aber die beiden Kurbeln um

180° gegen einander versetzt sind, so wird wieder ein Theil der beim Abwärtsgang des

groſsen Kolbens geleisteten Arbeit durch den kleinen Kolben auf den Aufwärtsgang

übertragen, die Bewegung mithin gleichmäſsiger. In der höchsten Stellung s des Handhebels ist der Dampf ganz abgesperrt. Die

Bewegung des Steuerkolbens wird von dem an der Kurbelscheibe befindlichen Zapfen f1 abgeleitet. Die hier

angehängte Kurbelstange L hat jederseits eine Gabel,

von denen die eine l oben, die andere l1 unten offen ist. Je

nachdem die Maschine in der einen oder anderen Richtung laufen soll, wird l unter den Zapfen l2 oder l1 über den Zapfen l3 des um o schwingenden

Hebels M gehängt, von dessen Achse aus die Bewegung im

Innern des Gehäuses auf den Steuerkolben übertragen wird. Auch hier findet eine

einseitige Belastung des letzteren statt, in Folge deren der Druck in den Gelenken

stets dieselbe Richtung hat.

Eine Maschine mit 4 Cylindern von verschiedenen Durchmessern, von denen je zwei und

zwei zu einem Ganzen vereinigt sind, ist in Fig. 12

Taf. 1 dargestellt. Der Dampf gelangt durch b2 zunächst über den Kolben J, dann durch b3 über J1,

darauf durch b4 über

J2 und endlich

durch b5 über J3, um aus diesem

letzten Cylinder durch b6 zu entweichen. Der Querschnitt jedes folgenden Cylinders ist

selbstverständlich immer gröſser als der des vorhergehenden, so daſs der Dampf auf

seinem Wege immer weiter expandirt. Der Steuerkolben ist als Doppelschieber

ausgeführt, wirkt aber sonst ganz ähnlich wie bei Fig. 8 und

9.

Eine neuere Anordnung der Maschine mit zwei Cylindern von gleichem Durchmesser (* D.

R. P. Nr. 9040) ist durch Fig. 13 und

14 Taf. 1 veranschaulicht. Wie bei Fig. 8 ist

auch hier statt des gewöhnlichen Dampfabsperrventiles ein Hahn benutzt, der jedoch

zugleich zur Umsteuerung verwendet wird. Derselbe hat nämlich zwei durchgehende

Kanäle f und i und einen

in der Stirnfläche mündenden Kanal c. Durch letzteren

gelangt der frische, aus a zuströmende Dampf je nach

der Hahnstellung in einen der beiden Cylinder A und B, in Fig. 13

z.B. nach B, während der zugehörige Kolben Y aus seiner höchsten Lage abwärts geht. Hat derselbe

die Hälfte seines Hubes zurückgelegt, so ist gleichzeitig der Kolben X, da die Kurbeln beider Cylinder um 90° gegen einander

versetzt sind, oben am Ende seines Hubes angelangt und der Steuerkolben so hoch

gestiegen, daſs der Kanal b abgesperrt ist, also kein

frischer Dampf mehr nachströmen kann. Der Kolben Y hat

ferner aber in dieser Lage den Kanal e in der

Cylinderwand aufgedeckt, welcher durch den Hahnkanal f

nach dem anderen Cylinder A führt. Der Dampf expandirt

also von jetzt ab in beiden Cylindern, bis Y am unteren

Ende, X in der Mitte seines Hubes angelangt ist.

Letzterer hat dann den Kanal h frei gelegt, welcher

durch i mit dem Abströmkanal k verbunden ist. Der Dampf entweicht nun aus beiden Cylindern, bis der

Kolben Y wieder am oberen Ende seines Hubes angekommen ist, Kanal h wieder geschlossen und Kanal b von neuem geöffnet wird. Während die Kolben X und Y aufwärts steigen, geht der

Steuerkolben abwärts und wirkt treibend auf die Welle. Es ist also auch hier ein

theilweiser Arbeitsausgleich zwischen Auf- und Niedergang vorhanden. Wird der Hahn

U mittels Handkurbel W

in die andere äuſserste Lage umgelegt, so tritt der frische Dampf zuerst in A ein und die Maschine dreht sich in entgegengesetzter

Richtung. Bei der Mittelstellung des Hahnes ist der Dampf abgesperrt.

Bemerkenswerth ist, daſs nach dem Absperren der Cylinder durch den Hahn U der Steuerkolben Z noch

unter Druck bleibt. In Folge dessen wird beim Abstellen der Maschine die

Steuerkurbel K stets in die tiefste Lage gedrückt

werden, so daſs keine der Hauptkurbeln I und L im todten Punkte stehen bleiben kann. Der in der

Zeichnung oben offene Steuercylinder wird bei kleinen Maschinen durch ein

Schmiergefäſs, bei gröſseren durch einen Deckel wie die Hauptcylinder verschlossen.

Der Steuerkolben ist behufs genauer Einstellung aus zwei Theilen hergestellt, die

durch Verschraubung verbunden sind. Die in Höhe der Ausströmungskanäle eingedrehten

Nuthen t dienen mit zur Dichtung. Das Excenter N auf der Kurbelwelle ist für den Betrieb der

Speisepumpe bestimmt.

Whg.

Tafeln