| Titel: | W. Lorenz's Lager für Wellenleitungen. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 17 |

| Download: | XML |

W. Lorenz's Lager für Wellenleitungen.

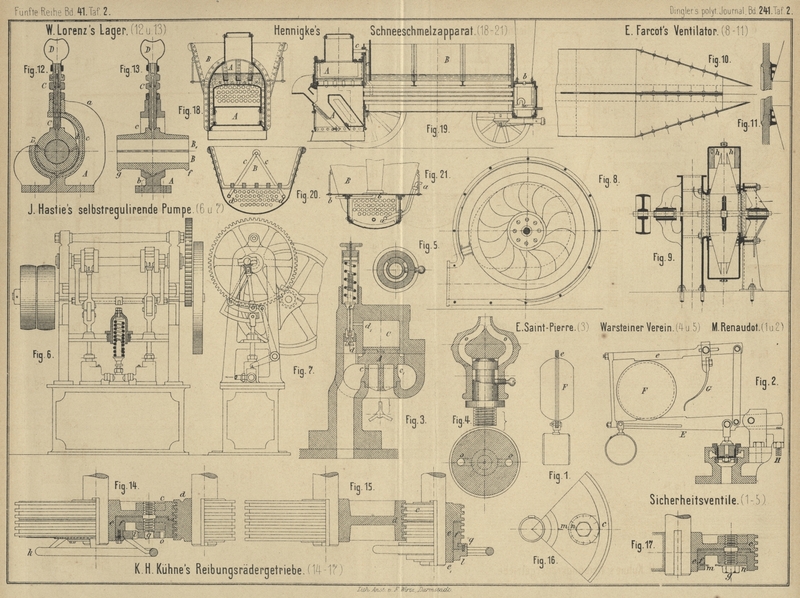

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

W. Lorenz's Lager für Wellenleitungen.

Die unbestreitbaren Vorzüge der amerikanischen Transmissionslager haben denselben in

Deutschland sehr schnell eine groſse Verbreitung verschafft. Auch die in Amerika

lange übliche Methode der Massenfabrikation von Transmissionstheilen gewinnt bei uns von Jahr zu Jahr fester

an Boden. Eine Folge davon ist das Streben nach möglichster Einfacheit der

Construction und gewisse kleine Verbesserungen, welche für eine einzelne Ausführung

nur geringen Werth hätten, erhalten unter Umständen in Hinsicht auf die

Massenfabrikation eine erhöhte Bedeutung. Aus diesem Grunde sei auf das in Fig.

12 und 13 Taf. 2

skizzirte Transmissionslager von W. Lorenz in

Karlsruhe i. B. (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 13323 vom 27.

April 1880) näher hingewiesen. Es besteht im Wesentlichen aus vier Theilen: dem

eigenthümlich geformten Lagerkörper A, der Unterschale

B, der Oberschale B1 und der Druckschraube C; letztere nimmt gleichzeitig den Schmiertopf D auf. Die nothwendige Bearbeitung dieses Lagers beschränkt sich also auf

das Ausbohren der beiden Lagerschalen und die Anbringung der Druckschraube. Die

guſseiserne kugelige Unterschale B paſst mit geringem

Spiel in die entsprechende Kugelform des Stuhles und ist nur durch die Warze b unterstützt. Die Welle ist demnach gewissermaſsen nur

in einem Punkt gelagert und kann sich zum Lagerstuhl selbstthätig einstellen. Die

Druckschraube C sichert die Oberschale, welche gegen

Längsverschiebung dadurch geschützt ist, daſs sie bei d

etwas in die Höhlung des Armes A hineingreift.

Die mit langem Gewinde in den übergreifenden Arm des Stuhles eingeschraubte

Druckschraube C überträgt nach oben gerichteten Druck,

auftretende Stöſse u. dgl. derartig auf den Arm A, daſs

in dessen T-förmigem Querschnitt die günstigste Inanspruchnahme des vertheilten

Stoffes eintritt. Der entstehende Zug wird hauptsächlich von der breiten Rippe c, der Druck von der Rippe a aufgenommen. Dieselbe günstige Verwerthung des T-förmigen Querschnittes

des Lagerstuhles ergibt sich bei seitlichem Druck, da dieser Querschnitt die Welle

nahezu rings umschlieſst.

Die linke Seite des Stuhles ragt nur wenig über die Mitte des Lagers hervor und, da

der Arm a erhöht liegt, genügt es, die Druckschraube

C um wenige Windungen zurückzudrehen, um die obere

Schale B1 abnehmen und

die Welle seitlich ausheben zu können. Die Druckschraube C ist in ihrer ganzen Länge durchbohrt und nimmt in ihrem Kopf das

Oelgefäſs D auf. Ein Kupferröhrchen führt das Oel bis

auf die Welle. Damit das Oel seitlich nicht aus dem Lager austrete, sind die

Schalenfugen schräg angeordnet. Das Oel kann also nur an den Enden der Schalen

austreten, wo es sich an den kleinen Wülsten f und g sammelt, abtropft und aufgefangen wird. Die

Schalenfugen gestatten auch eine geringe seitliche Verschiebung des Lagermittels,

wobei sich die Schalen um Parallelen zur Wellenachse drehen, welche durch die Warze

b bezieh. die Spitze der Schraube C gehen.

Tafeln