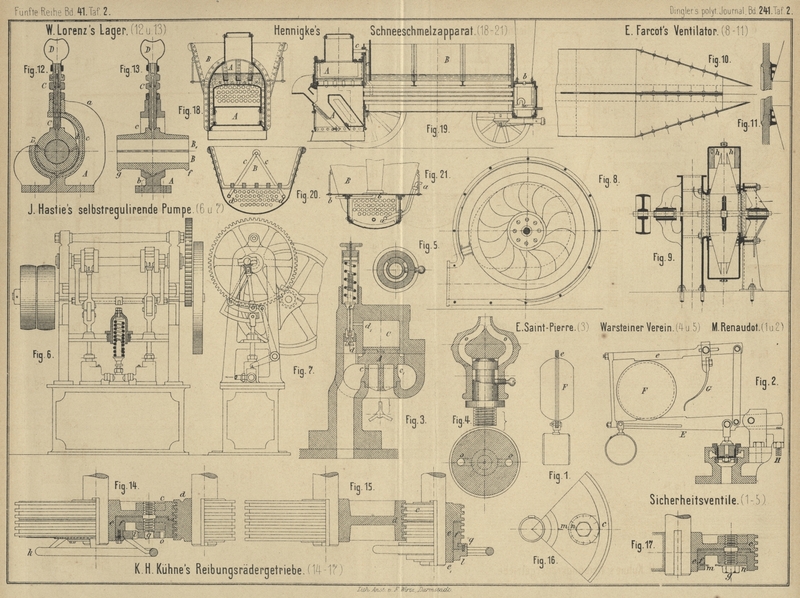

| Titel: | K. H. Kühne's Reibungsrädergetriebe. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 18 |

| Download: | XML |

K. H. Kühne's Reibungsrädergetriebe.

Mit Abbildungen auf Tafel 2.

K. H. Kühne's Reibungsrädergetriebe.

Die bekannten, für gewisse Zwecke unentbehrlichen Keilräder leiden an dem Uebelstand,

daſs zur sicheren Bewegungsübertragung ein starker radialer Druck gegen die

Radachsen nothwendig ist, welcher die Lager der Achsen in ungebührlicher Weise

beansprucht. Dazu kommt, daſs ein in Folge der Abnutzung der Keilflächen nothwendig

werdendes Nachstellen oder Nähern der Radachsen besondere Vorkehrungen erheischt.

Bei den Brauer'schen Lamellenrädern (1878 228 * 15) werden diese Uebelstände dadurch vermieden,

daſs an Stelle der Keilnuthen Ringe (Lamellen) um den Radkörper herumgelegt werden,

welche an der eigenen Drehung verhindert, in einander greifen und durch Druckkräfte

in achsialer Richtung (durch Zusammenpressen mittels einer Schraube) die zur

Bewegungsübertragung nöthige Reibung erzeugen. Das Reibungsrädergetriebe der Dresdener Eisengieſserei und Werkzeugmaschinenfabrik, K. H.

Kühne und Comp. in Löbtau (* D. R. P. Kl. 47 Nr. 13

197 vom 31. Juli 1880) zeigt eine weitere Ausbildung desselben Gedankens.

Jedes der beiden Räder c und d (Fig. 14 bis

17 Taf. 2), zwischen denen die Bewegungsübertragung erfolgen soll, ist an

seinem Kranze mit eingedrehten Nuthen von rechteckigem Querschnitt versehen. Die

Räder wirken derart auf einander, daſs die so auf dem Kranze stehen gebliebenen

Ringe des einen Rades in die Nuthen des anderen eingreifen, indem man durch

Verschiebung der Räder in achsialer Richtung die Ringe des einen Rades mit einer

ihrer Seitenflächen an die Seitenflächen der Ringe des anderen Rades anpreist. Damit

beim Anpressen der Reibungsringe kein auf Verschiebung der Welle in achsialer

Richtung hinzielender Druck entsteht, ist immer ein Rad des Räderpaares so getheilt,

daſs der Kranz in zwei symmetrische Hälften zerfällt. Der eine Theil e dieses Rades ist mittels Nuth und Feder auf seiner

Welle und der zweite Theil f seinerseits auf dem Theile

e in achsialer Richtung verschiebbar.

In Fig. 14 sind beide Theile e und f des Rades c durch vier

mit rechtem und linkem Gewinde versehene Schrauben g

verbunden. Letztere tragen an einem Ende kleine Zahnräder o, welche alle in ein mit angegossenem Handrade k versehenes Zahnrad i eingreifen, wodurch

ein gleichmäſsiges Anpressen der Ringe beider Rad theile an die eine oder andere

Seite der Ringe des anderen ungetheilten Rades ermöglicht wird. In Fig. 16 und

17 sind die Schrauben g mit Köpfen versehen,

können daher leicht mittels eines Schlüssels angezogen oder nachgelassen werden. Das

gleichmäſsige Anstellen der Schrauben läſst sich hierbei durch an den

Schraubenköpfen befestigte Markenscheiben n und an der

Radnabe angebrachte Zeiger m controliren.

In Fig. 15 ist der Radtheil e1 mit Gewinde versehen, während der Theil f mittels einer eingedrehten Nuth und eines an die auf

diesem Gewinde bewegliche Mutter l angeschraubten

zweitheiligen Ringes q an letzterem drehbar befestigt

ist. Die Schraubenmutter ist mit angegossenem Handrade versehen, so daſs hier

ebenfalls eine achsiale Verschiebung beider Radtheile gegen einander und somit eine

symmetrische Anpressung beider Räder ermöglicht wird.

Tafeln