| Titel: | Neuere Brütapparate. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 36 |

| Download: | XML |

Neuere Brütapparate.

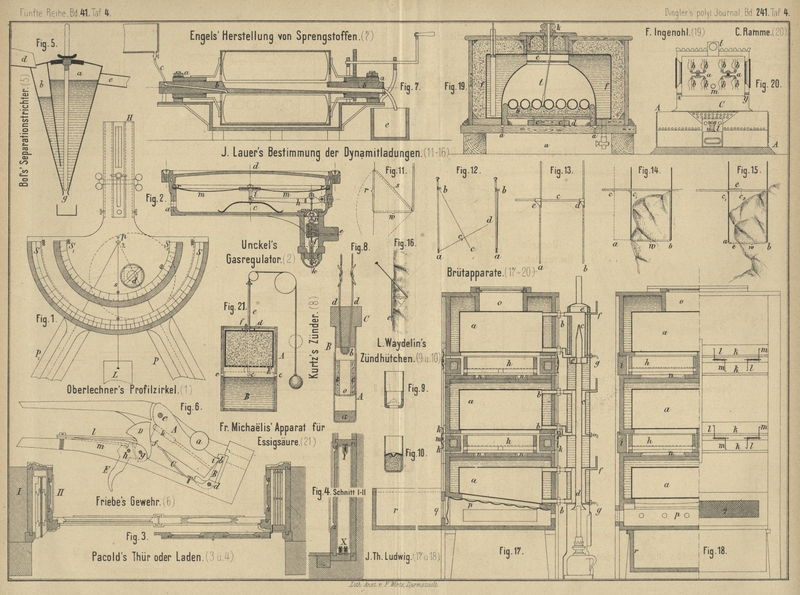

Patentklasse 45. Mit Abbildungen auf Tafel 4.

Neuere Brütapparate.

Bei dem Brütapparate von J. Th. Ludwig in Bonn (* D. R.

P. Nr. 10 849 vom 22. Januar 1880) befinden sich in einem hölzernen Kasten in

entsprechenden Zwischenräumen Wasserkasten a (Fig.

17 und 18 Taf. 4)

aus Zinkblech, welche auf Rahmen stehen und nach allen Seiten, mit Ausnahme des

Bodens, mit einem schlechten Wärmeleiter umgeben sind. Diese Kasten sind in der

Mitte der hinteren Seite, oben und unten, durch Verbindungsrohre b mit auſsen befindlichen cylindrischen Gefäſsen c verbunden, welche innen von einem Rohre durchzogen,

auſsen mit einem schlechten Wärmeleiter und von einem gemeinsamen Mantel umschlossen

sind. Unter das unten trichterförmig erweiterte Rohr d

wird eine mit Glascylinder versehene Erdöllampe gesetzt; das obere Ende des Rohres

ist durch einen Conus verschlossen, welcher mit drei Stützen an das Rohr d befestigt ist. Die aufsteigende Wärme wird demnach

zurückgedrängt, strömt durch die zwischen den Stützen befindlichen Lücken zu einem

das Wassergefäſs auſsen umgebenden Mantel und nimmt nach oben ihren Ausgang. Die im

Rohr d aufsteigende Hitze theilt sich den

umschlieſsenden Wassergefäſsen a mit und es stellt sich

ein beständiger Umlauf des Wassers und dadurch eine gleichmäſsige Erwärmung in dem

Wasserkasten her. Jeder Wasserkasten besitzt auſserdem ein besonderes Füll- und

Steigrohr und einen Ablaſshahn. Unter den Böden der Wasserkasten a, mit Ausnahme des untersten, sind die Abtheilungen

zur Aufnahme von vier

Eier Schubladen h angebracht; dieselben lassen sich

nach den Seiten durch die mit Klappthüren dicht verschlossenen Oeffnungen i ein- und ausschieben und bestehen aus einem

Holzrahmen mit Boden aus Drahtgeflecht und einer Lage Flanell darüber. Dieselben

gleiten auf Leisten, die in Zwischenräumen gegen die Rahmen befestigt sind, so daſs

von unten her freie Luftbewegung unter und in den Schubladen stattfinden kann. Zur

Regelung dieser Lüftung dienen die seitlich in der doppelten mit einem schlechten

Wärmeleiter gefüllten Wand ausgesparten Spalten k mit

Schieber l, welche durch die Federn m in ihrer Lage festgehalten werden. Ueber den

Eierschubladen sind in den doppelten Böden Einschnitte zur Aufnahme von flachen

Blechgefäſsen n angebracht, welche mit Wasser gefüllt

werden und die erforderliche Feuchtigkeit liefern. Ueber dem obersten Wassergefäſs

befindet sich ein mit einer Glasschiebethür verschlieſsbarer Kasten o, dessen Boden mit Flanell bedeckt ist und welcher als

Vorwärmer für Eier oder als Aufbewahrungsort für eben ausgeschlüpfte Küken dient.

Der unterste Wasserkasten besitzt einen schrägen Boden, so daſs der unter ihm

befindliche Raum p vorn höher als hinten ist. Die Decke

dieses Raumes ist mit Flanell behangen und ein Vorhang aus demselben Stoff vor der

mit einer Schiebethür verschlieſsbaren Oeffnung q

angebracht; an den Seiten befinden sich mit Drahtgeflecht versehene längliche, an

der hinteren Wand einige kleinere runde Oeffnungen. Dieser Raum dient als

Aufenthaltsort für die jungen Hühnchen und wird nach vorn durch Vorhängen eines

Vorhofes r, woselbst die Thierchen herumlaufen und

Futter nehmen können, vergröſsert. Beim Nichtgebrauch läſst sich derselbe unter dem

Kasten, wie im Längsschnitt angegeben, anbringen.

Bei dem Apparate von F. Ingenohl in Straſsburg (* D. R.

P. Nr. 10 530 vom 18. October 1879) enthält der Bodentheil des Apparates das

feststehende Nest aus einer mit Sand bestreuten Filzplatte b (Fig. 19

Taf. 4), von welcher Dochte c zum Wassernapf d gehen. Der Obertheil, die Glucke, ist abnehmbar und

besteht aus dem beweglichen Flüssigkeitsbehälter f,

dessen innere gekrümmte Wandung den eigentlichen Brütraum mit Thermometer t bildet, so daſs dieser gleichzeitig oben und seitlich

vom Wasser umgeben ist. Der Behälter wird durch Deckel k mit Porzellanplatte e geschlossen und mit

Federn gefüllt. Das Ganze ist durch einen äuſseren Mantel mit einem schlechten

Wärmeleiter umgeben. Die erforderliche frische Luft tritt durch Löcher a zur Anwärmung in einen Kanal zwischen Nest und

Glucke, der oberhalb durch weitmaschiges Zeug abgeschlossen ist.

La Barge in St. Louis (Scientific American, 1881 Bd. 43 * S. 230) legt die Eier in Röhren, welche

in einem Kasten wagrecht aufgehängt sind, auf dessen Boden mit einem auſsen

stehenden Wasserkessel verbundene Heizröhren liegen. Zur Regelung der Temperatur ist die unter dem

Wasserkessel stehende Gasflamme mit einem Regulator versehen, welcher durch eine

elektrische Leitung mit einem in dem Brütkasten angebrachten Metallthermometer

verbunden ist.

H. Gutgesell in Ohrdruff bei Gotha (* D. R. P. Nr. 10

500 vom 16. Juli 1878 und Zusatz * Nr. 13 089 vom 27. April 1880) verbindet zur

Temperaturregulirung den Docht der Heizflamme durch einen Hebel mit einem Schwimmer,

welcher sich je nach der Temperatur des umgebenden Wassers hebt und senkt.

C. Ramme in Berlin (* D. R. P. Nr. 12 702 vom 4. Juni

1880) verwendet einen Untersatz A (Fig. 20

Taf. 4) zur Aufnahme der Heizvorrichtung l und der zum

Auskriechen fertigen Eier. Der doppelwandige Kasten C

enthält in seinem Innern zwei Achsen a, welche die aus

Draht zusammengebogenen Eierhalter b tragen und zum

Wenden der Eier drehbar gelagert sind. Der doppelwandige, bis zur Linie xy mit Wasser gefüllte Behälter überträgt die Wärme der

Heizflamme auf den Brütraum. Zur Erzeugung des nöthigen Feuchtigkeitsgehaltes der

Brütluft führt ein mit feinen Oeffnungen versehenes Rohr m das von auſsen durch einen Trichter eingebrachte Wasser sowie frische

Luft zu. Damit im Brütraum immer die gleiche Temperatur herrsche, befindet sich an

der Decke ein Ventil t, welches an dem einen Ende eines

Hebels sitzt, während das andere Ende den Anker eines Magnetes trägt; von letzterem

führt ein Draht in die Quecksilberkugel eines Thermometers und ein zweiter bis zu

dem die Maximalbruttemperatur bezeichnenden Theilstrich ins Rohr des Thermometers.

Durch Berührung des Drahtendes mit dem Quecksilber wird der Strom geschlossen, der

Anker vom Magnet angezogen und somit das Ventil t

geöffnet.

H. Peters in Berlin (* D. R. P. Nr. 12040 vom 9. Juli

1880) füllt zur Erzeugung einer gleichmäſsigen Temperatur den Brütofen mit

Vogelfedern und bringt in demselben eine Darmsaite an, welche sich bei steigender

Temperatur so dreht, daſs eine damit verbundene Lüftungsklappe geöffnet wird.

Tafeln