| Titel: | Ueber Neuerungen an Windrädern. |

| Autor: | H–s. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 81 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Windrädern.

(Patentklasse 88. Fortsetzung des Berichtes S. 249

Bd. 235.)

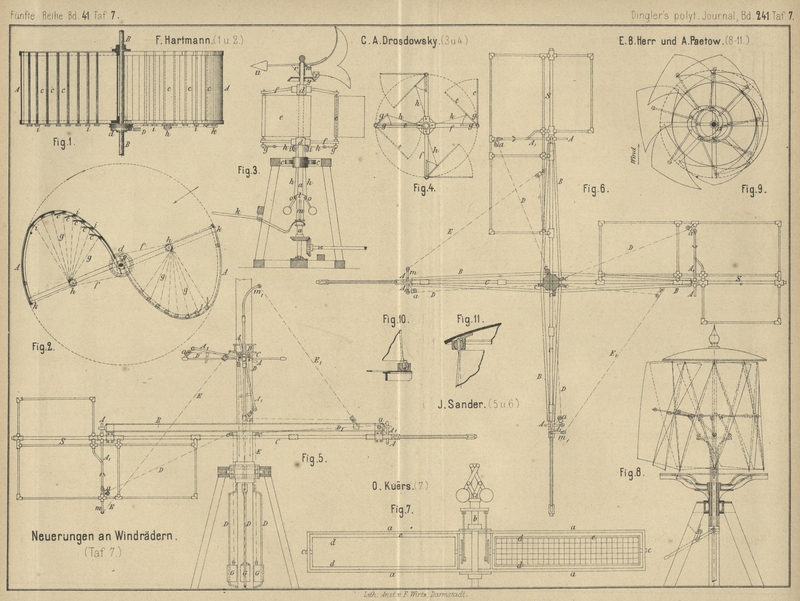

Mit Abbildungen auf Tafel 7.

Ueber Neuerungen an Windrädern.

Der Windmotor von F. Hartmann in

Berlin (* D. R. P. Nr. 7358 vom 1. Mai 1879) ist ein zwei- oder mehrflügeliges

horizontales Rad, dessen Flügel A (Fig. 1 und

2 Taf. 7) zu Zellen ausgebildet sind, welche aus je zwei durch eine

annähernd elliptische Wand mit einander verbundenen Böden bestehen. Der gegen die

Radachse concave Theil der gekrümmten Zellenwand ist voll, der andere durchbrochen

und mit Klappen c besetzt, welche sich öffnen, wenn der

Flügel gegen den Wind streicht, und sich schlieſsen, wenn der Flügel vor dem Wind

treibt. Die Achsen der Klappen c tragen kleine Rollen

i, an welchen Schnüre g angehängt sind; diese vereinigen sich in je eine Schnur f, welche durch die im Flügel gelagerte Leitrolle h einer Bremsscheibe d

zugeführt wird, an deren Umfang sie befestigt ist. Die Bremsscheibe sitzt lose auf

der Radachse B; wird dieselbe durch den in D angedeuteten Bremsbacken festgestellt, so wickeln

sich beim Weiterdrehen des Rades die Schnüre f auf ihr

auf, die Klappen c öffnen sich, die mit den Schnüren

f zusammenhängenden Federn k werden gespannt und endlich tritt der Stillstand des Rades ein. Beim

Freimachen der Bremsscheibe d schwängen die Federn k zurück und bewirken das Freimachen der Schnüre f, weshalb sich dann die Klappen c wieder vor dem Wind schlieſsen können.

Dr. v. Lepel-Wieck in Wieck bei Gützkow, Neuvorpommern (* D. R. P. Nr. 9690 vom 18. November 1879) bringt solche

durch Schnüre stellbare Klappen an den schwach gekrümmten Flügeln horizontaler

Windräder jedoch nicht unmittelbar an; die Klappen sitzen in besonderen Rahmen,

welche sich um horizontale Achsen in den Flügeln indeſs nur nach einer Richtung

drehen können. Die Achsen sind etwas unter dem Rahmenmittel angebracht, was für

gewöhnlich ohne Einfluſs auf die Lage des Rahmens bleibt, indem dieser durch

Federdruck an den Flügel angelegt wird. Nur bei sehr starkem Wind wird der

Druckunterschied auf die verschieden groſsen Flächen zu beiden Seiten der

Rahmenachse hinreichen, den Federdruck zu überwinden und den Rahmen etwas vom Flügel

abzudrehen, wodurch die Wirkung des Windes auf den Flügel verringert wird. Auſser

dieser selbstthätigen Regulirung ist auch noch eine willkürliche und zwar durch

Verstellen der Klappen im Rahmen möglich.

Auch C. A. Drosdowsky in Berlin (*

D. R. P. Nr. 11864 vom 27. April 1880) wendet Schnüre zur Regulirung seines Rades

an, welches aus einem Doppelkreuz f (Fig. 3 und

4 Taf. 7) und den Klappen e besteht. Die

Schnüre h sind einerseits an den auf den Klappenachsen

sitzenden Hebeln g, andererseits an den Armen o des Regulators l

angehängt, dessen langeschlitzte Hülse m durch einen

Querkeil von der Radachse a mitgenommen wird. Die

Richtungsänderung der Schnüre h zwischen den Hebeln g und o ist durch Rollen

i vermittelt. Während die Klappen e beim Stillstand des Rades die in Fig. 4

punktirt angedeutete Lage einnehmen, werden sie beim Gang nach auswärts in die

vollgezeichnete Lage gedrückt, wobei der Regulator etwas gehoben ist. Der Regulator

wird mittels des in seine Hülse greifenden Hebels k

herabgezogen, wenn das Rad abgestellt werden soll. Bei zu starkem Wind wird das Rad

selbstthätig abgebremst. Hierzu dient eine mit einem horizontalen und einem

verticalen Flügel versehene Windfahne, welche um das horizontale Gelenk w am Kappenstück r

schwingt, sobald der Winddruck die Wirkung des Gegengewichtes u überwindet. Das an der Fahne befestigte Bremsstück

z drückt dann gegen die Bremsscheibe y.

J. Sander in Hamburg (* D. R. P. Zusatz Nr. 10 898 vom

11. Decbr. 1878) hat sein früher beschriebenes Windrad (1880 235 * 250) in der aus Fig. 5 und

6 Taf. 8 ersichtlichen Weise vervollkommnet. An zwei über einander

kreuzweise angeordneten wagrechten Bäumen B sind die

Wellen C gelagert, auf welchen die Flügel S lose drehbar sind. An jeder Welle C sind zwei Arme A1 unter einem rechten Winkel gegen einander

befestigt, gegen welche die Flügel durch Seile D

gezogen werden, welche einerseits am Flügelrahmen befestigt; dann je durch einen

Block a am Arm A1 gezogen und über eine Leitrolle c am Wellbaum geführt sind und andererseits je ein

Gewicht G tragen. Der Flügel segelt in derselben

Richtung vor dem Winde, in welcher er sich vom Arm A1 abheben kann; das Gewicht G ist jedoch so bemessen, daſs ein solches Abheben erst dann eintritt,

wenn die Windstärke über eine gewisse Grenze steigt, worauf sich der Flügel um so

viel hebt, bis die Wirkung des Windes auf denselben derjenigen des Gewichtes G das Gleichgewicht hält. Damit das Gewicht den Flügel

nicht sammt dem Arm A1

über die lothrechte Lage hinaus zurückzuziehen vermag, ist der Arm zu einem Anschlag

A verlängert, welcher sich an einen am Lagerbaum

B befestigten Zapfen anlegt. Der Anschlag hindert

jedoch nicht das Aufwärtsdrehen des Armes A1 mit dem Flügel in die horizontale Lage, wenn letzterer

bei der rückläufigen Bewegung durch den Wind emporgedrückt wird. Die entsprechende

Drehung wird mittels der Welle C auch dem an ihrem

anderen Ende befestigten Arm mitgetheilt, welcher auf diese Weise aus seiner

bisherigen, wagrechten Lage in die lothrechte herabgedreht wird, während der sich

gegen ihn stützende Flügel gleichzeitig vor den Wind kommt.

Um beim Abstellen des Rades alle Flügel in die wagrechte Lage ziehen zu können, sind

an zweien derselben Arme m, m1 angebracht, von denen zu den gegenüber liegenden Lagerbäumen Seile E, E1 gezogen sind,

welche durch Leitrollen dann weiter nach abwärts geführt werden. Durch Anziehen

dieser Seile lassen sich die Flügel umlegen.

In sehr einfacher Weise ist die Selbstregulirung bei dem

Windmotor von O. Kuërs zu Sternberg im Regierungsbezirk

Frankfurt a. O. (* D. R. P. Nr. 8158 vom 9. Juli 1879) durchgeführt. Die in den

Flügeln a (Fig. 7 Taf.

8) eingesetzten Rahmen d sind um ihre Achse c drehbar und durch Kurbel und Stange mit dem Regulator

am Ende der Welle b verbunden. Die Rahmen sind mit

Draht beflochten und mit Segeln versehen, welche um die obere Kante e sich drehen und vom Rahmen abheben können, wenn der

Flügel gegen den Wind läuft.

Das Windrad von F. W. Gumtow in

Gadow bei Lanz (* D. R. P. Nr. 8475 vom 18. März 1879) entspricht im Wesentlichen

dem beschriebenen Rade von Sander, da auch hier an über

einander liegenden horizontalen Lagerbäumen je zwei rechtwinklig zu einander

gestellte Flügel sitzen. Das Einstellen der letzteren erfolgt durch Windfahnen,

welche mittels Kegelräder auf die Flügelachsen wirken. Die Flügel sind zum Zweck

ihrer Regulirung jalousieartig mit drehbaren Brettchen besetzt, welche sich durch

Zugseile stellen lassen.

Durchaus abweichend von der gewöhnlichen Form ist der horizontale

Windmotor mit beweglichen Flügeln von E. B. Herr in

Weiſsensee und A. Paetow in Berlin (* D. R. P. Nr. 9659

vom 3. October 1879), welcher in Fig. 8 bis

11 Taf. 8 in der dem Gange entsprechenden Flügellage gezeichnet ist. Die

Flügel sind um den senkrechten Wellbaum in geneigter Lage angeordnet, in

Pockholzkugellagern drehbar und so gebogen, daſs sie in geschlossenem Zustand einen

abgestumpften Kegelmantel bilden. Ungefähr im Flügelmittel greifen Lenkerstangen an,

welche andererseits an einem Ring hängen, der sich mit vier Stangen auf einen

zweiten gleichgroſsen Ring stützt. Der letztere ist mittels vier durch den oberen

Halszapfen des Wellbaumes hindurchgehender Stangen mit einem in Nuth und Feder auf

dem Wellbaum verschiebbaren Gleitstück verbunden, welches mit Hilfe eines Handhebels

gehoben und gesenkt werden kann. Beim Heben der Ringe öffnen sich zunächst die

Flügel gleichmäſsig; es werden jedoch durch den Wind bei der aus Fig. 9

ersichtlichen Windrichtung, die Flügel auf der rechten Seite angelegt, während sich die links

liegenden Flügel möglichst weit zu öffnen suchen. Die vorn befindlichen Schaufeln

dienen den vor dem Winde geöffneten, weiter hinten liegenden gewissermaſsen als

Leitschaufeln und führen den Windstrom in günstiger Weise gegen dieselben;

namentlich werden die ganz hinten befindlichen Schaufeln wirksam von dem in das Rad

eintretenden Windstrom getroffen. Der auf der unwirksamen Seite abgelenkte Wind

findet hier einen geschlossenen Mantel vor und kann deshalb nicht hindernd wirken.

Eine gröſsere oder geringere Erhebung des Mittelringes gestattet die Regulirung des

Motors.

H–s.

Tafeln