| Titel: | R. Böttcher's Steuerung für Wasserhaltungsmaschinen ohne Rotation. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 85 |

| Download: | XML |

R. Böttcher's Steuerung für Wasserhaltungsmaschinen ohne

Rotation.

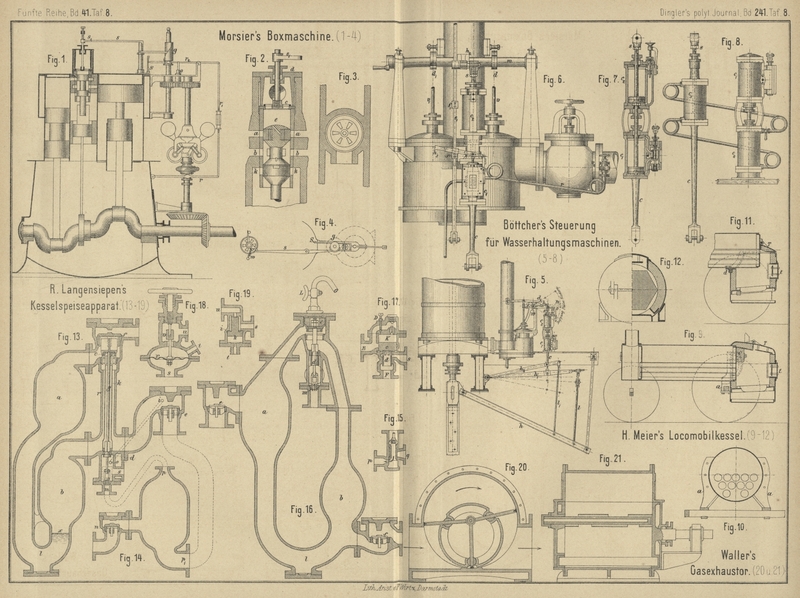

Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Böttcher's Steuerung für Wasserhaltungsmaschinen.

Die Steuerung von R. Böttcher in Herne, Westfalen(* D. R. P. Kl. 14 Nr. 10833 vom 23. März 1880) beruht wie

die Steuerung von Davey (1876 219 * 10) auf dem Princip, die Dampfvertheilungsorgane (Ventile, Schieber

o. dgl.) während des ganzen Hubes gleichzeitig einem zweifachen Antriebe

auszusetzen, nämlich erstens dem Antriebe seitens eines selbstständigen kleinen

Hilfsmotors von constanter Kolbengeschwindigkeit, welcher die Dampfwege öffnet, und

zweitens dem in entgegengesetzter Richtung wirkenden Antriebe seitens der Maschine

selbst, welcher die Dampfwege wieder abschliefst. Der Hilfsmotor, bestehend aus

einem kleinen Dampfcylinder c1 (Fig. 5 bis

7 Taf. 8), ist in Verbindung mit dem Bremscylinder c2 in die Stange cs eingeschaltet, welche die Hebel h2 und h1 mit einander

verbindet. Ersterer ist auf der Welle w befestigt, auf

welcher die Daumen d und d1 für Ein- und Auslaſsventil v und v1 angebracht sind; letzterer erhält mittels Hebel

h und Lenker l eine

gleichmäſsig mit dem Dampfkolben auf- und abschwingende Bewegung. Der untere Theil

c der Stange cs ist

mit den Cylindern c1

und c2, der obere Theil

s dagegen mit den zugehörigen Kölbchen fest

verbunden, so daſs beim Hin- und Hergang der letzteren die Stange sich abwechselnd

verlängert und verkürzt. Der Cylinder c1 erhält den Dampf von der Hauptleitung aus durch

ein dünnes biegsames

Röhrchen r (Fig. 6); die

Steuerung desselben wird durch Daumen f und f1 bewirkt, welche auf

der zugleich als Hubzeiger dienenden Stange s1 befestigt sind. Diese ist an den Hebel h4 angelenkt, der durch

den Lenker l1

gleichfalls von h aus bewegt wird.

Die Zeichnung stellt die Maschine für den Augenblick dar, in welchem der

Kolbenaufgang vollendet und eine Hubpause eingetreten ist. Kurz vor Ende des Hubes

hat der Daumen f den Schieber des kleinen Cylinders c1 umgesteuert; der

Dampf tritt nun unter den Kolben desselben. Die Cylinder c1 und c2 befinden sich mit der Maschine in Ruhe; es wird

also der Hebel h2 durch

die Kolben langsam gehoben. Nach kurzer Zeit wird hierdurch das Auslaſsventil v1 mittels des Daumens

d1 geöffnet und der

Hauptkolben mit dem Gestänge beginnt den Niedergang. Hierdurch werden nun auch die

kleinen Cylinder c1 und

c2 abwärts gezogen,

während ihre Kolben weiter aufsteigen. Die aufsteigende Bewegung muſs jedoch die

niedergehende immer etwas überwiegen; denn wäre das Umgekehrte der Fall, so würde

das Auslaſsventil mehr geschlossen, der ausströmende Dampf also gedrosselt und

hierdurch die Geschwindigkeit des Niederganges vermindert werden. Am Ende des

Gestängeniederganges, nachdem die Kölbchen von c1 und c2 ihren Hub schon vollendet haben, wird der Hebel

h2 abwärts in die

Lage n (Fig. 5)

gezogen und hierdurch das Auslaſsventil geschlossen. Gleichzeitig wird auch durch

den Daumen f1 der

Schieber von c1 wieder

umgesteuert, worauf die Hubpause eintritt. Die Cylinder c1 und c2 stehen still; ihre Kolben gehen abwärts, bis der

Hebel h2 in die Lage

o gebracht ist; dann wird das Einlaſsventil v durch den Daumen d

geöffnet; der Aufgang des Hauptkolbens beginnt. Mit ihm steigen auch die Cylinder

c1 und c2 und wirken dem

Oeffnen des Ventiles v entgegen. Der Gestängeaufgang

wird im Allgemeinen mit beschleunigter Geschwindigkeit stattfinden, und zwar wird

die Beschleunigung um so gröſser sein, je geringer die Widerstände sind. Es wird

demnach auch nach kürzerer oder längerer Zeit die zunehmende Geschwindigkeit der

Cylinder c1 und c2 die fast constante

Geschwindigkeit ihrer Kolben überwiegen, der Hebel h2 in die Stellung o

zurückgeführt und hierdurch das Einlaſsventil geschlossen werden. Der Dampf

expandirt darauf und die beweglichen Theile gelangen schlieſslich wieder in die

gezeichnete Stellung.

Bei einer anderen Anordnung (Fig. 8) sind

die beiden Cylinder c1

und c2 festgestellt und

in die Stange cs ist ein Wasserdruckcylinder c3 eingeschaltet,

welcher durch biegsame Röhrchen mit c2 verbunden ist. Die Wirkungsweise ist im

Wesentlichen dieselbe wie bei der ersten Einrichtung.

Tafeln