| Titel: | R. Langensiepen's Dampfkessel-Speiseapparat. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 87 |

| Download: | XML |

R. Langensiepen's Dampfkessel-Speiseapparat.

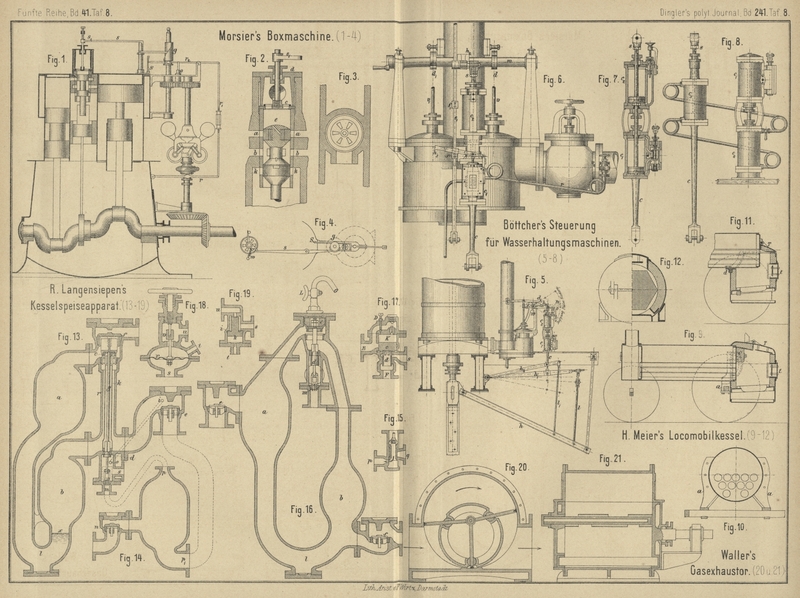

Mit Abbildungen auf Tafel 8.

Langensiepen's Dampfkesselspeiseapparat.

Der selbstthätige Dampfkessel-Speiseapparat von R.

Langensiepen in Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 10238 vom 24.

December 1879 und Zusatz Nr. 11394 vom 13. Februar 1880) hat in der Wirkungsweise

viel Aehnlichkeit mit der bekannten Cohnfeld'schen Vorrichtung (vgl. 1879 232 * 310). Die erste Anordnung (D. R. P. Nr. 10 238)

besteht im Wesentlichen aus einem geschlossenen Rohrstrang albr (Fig. 13

Taf. 8), welcher bei e mit dem Speisewasserbehälter,

bei f mit dem Wasserraum und bei s mit dem Dampfraum des Kessels in Verbindung steht.

Das Dampfzulaſsventil d (welches der sogen.

Beschleunigungscolonne des Cohnfeld'schen Apparates entpricht) ist mittels Stange

g mit einem belasteten Ventil c verbunden, durch welches die obere Verbindung

zwischen a und r

zeitweilig unterbrochen wird. Beide Ventile c und d haben kolbenartige Ansätze, die ein gleichzeitiges

Offensein beider unmöglich machen.

Der Apparat sei vollständig mit Wasser gefüllt; die Ventile d, e, f seien geschlossen. Durch das Röhrchen oi (entsprechend der Undichtigkeit der „Beschleunigungscolonne“

beim Cohnfeld'schen Apparat) strömt fortdauernd Dampf ein, der unter Erwärmung des

Wassers an der betreffenden Stelle und theilweiser Condensation die Spannung im

Apparate allmählich auf die Kesselspannung bringt. Wenn diese erreicht ist, öffnet

sich Ventil d und schlieſst zugleich das Ventil c. Der Dampf strömt nun durch d in gröſserer Menge zu, steigt in dem Rohre k auf und füllt zunächst den Raum unterhalb des Ventiles c. Er drückt dann das Wasser in r und in b abwärts und durch l nach a, während das in

a befindliche Wasser durch f nach dem Kessel entweicht. Während aber der Wasserspiegel in r und b sinkt, vermindert

sich allmählich der Druck oberhalb des Ventiles c, da

der Druck auf die Wasseroberfläche constant bleibt, der Druck oberhalb c aber um das Gewicht der Wassersäule zwischen c und dem Wasserspiegel kleiner ist als jener. Das

Gewicht der Ventile c und d sammt Belastung ist nun so bestimmt, daſs, wenn der Wasserspiegel etwa

bei x angekommen ist, der Ueberdruck von unten auf das

Ventil c groſs genug ist, um dasselbe zu heben und

damit zugleich d zu schlieſsen. Die Dampfzuströmung

hört dann auf; das Druckventil f schlieſst sich; die

obere Verbindung zwischen a und r ist wieder hergestellt, die Wasserspiegel in den beiden Rohrschenkeln

stellen sich auf gleiche Höhe und der Dampf beginnt zu condensiren. Ist die

Verdünnung weit genug vorgeschritten, so öffnet sich das Saugventil e und das zuströmende Wasser füllt allmählich den

Apparat wieder an, indem es den noch vorhandenen, wie auch den durch oi in geringer Menge stetig zuströmenden Dampf

condensirt. Die selbstthätige Regulirung des Apparates wird in bekannter Weise

dadurch erreicht, daſs das Dampfzuführungsrohr im Kessel in der Höhe des normalen

Wasserstandes mündet.

Wenn heiſses Wasser, von einem beliebigen Orte her entnommen, zur Speisung benutzt

werden soll, so kommt der Zubringer Fig. 14 zur

Verwendung, welcher so aufgestellt wird, daſs das heiſse Wasser durch n in denselben einflieſst. Durch frischen Kesseldampf

wird das Wasser dann aus diesem in den Apparat Fig. 13

gehoben. Zu diesem Zwecke ist an das Ventil d noch ein

kleines Ventil m angehängt, welches beim Schlüsse von

d von seinem Sitze abgerissen wird. Der Dampf

strömt darauf durch p in den Zubringer ein und drückt

das Wasser aus p1 durch

das Ventil e in den Apparat. Ist nach erfolgter Füllung

in letzterem der Kesseldruck wieder hergestellt, so fällt mit dem Ventil d auch das Ventilchen m,

worauf der Dampf in dem Zubringer condensirt oder durch ein Ventil, das mit m verbunden ist, ins Freie entweicht. Das letzte ist

nöthig, wenn das zu verwendende Wasser sehr heiſs ist. Es kann in diesem Falle auch das

Ventilchen m mit dem Dampfausströmventile durch einen

Kolben- oder Muschelschieber ersetzt werden, wie in Fig. 15

angegeben. An p schlieſst sich die Dampfleitung für den

Zubringer, der Stutzen q führt ins Freie.

Die neuere verbesserte Anordnung des Apparates (* D. R. P. Nr. 11394) ist in Fig.

16 dargestellt. Die Ventile d, e und f haben hier eine etwas andere Lage erhalten; d befindet sich dicht unter dem Zwischenventil c, das Saugventil e oben

neben a und das Druckventil f unten neben b. Die Dampfleitung oi ist in Wegfall gekommen. Sie soll ersetzt werden

durch Undichtmachen des Druckventiles f oder durch eine

besondere in den Wasserraum des Kessels führende

Leitung. Dies muſs als ein Vorzug gegenüber der ersten wie auch der Cohnfeld'schen

Anordnung angesehen werden, da hierbei der Dampfverbrauch geringer sein wird. Auch

der bei der ersten Anordnung noch fehlende Entluftungshahn ist in Fig. 16 bei

L angegeben. Die Wirkungsweise ist im Wesentlichen

die gleiche, wie oben beschrieben.

Fig.

17 zeigt eine weitere Modification der Ventile c und d, bei welcher letzteres, unmittelbar

mit c verbunden, als hohler Kolbenschieber ausgeführt

ist. An den Stutzen E schlieſst sich die Abtheilung a, an F die Abtheilung b; durch s strömt der

Dampf ein. Um den Niedergang von c beliebig verzögern

zu können, damit der Dampf Zeit zur Condensation finde, ist die Schraube D angebracht, durch welche der Zutritt des Wassers in

den Raum K oberhalb c

regulirt werden kann.

Fig.

18 und 19 Taf. 8

endlich veranschaulichen zwei besondere Vorrichtungen zur Regulirung des

Dampfzutrittes zum Apparate. Bei s ist eine Röhre

angeschlossen, welche im Kessel in der Höhe des normalen Wasserstandes mündet, bei

t eine Röhre, deren Mündung stets im Dampfraum

liegt; der Stutzen u führt zu dem Speiseapparat. Kann

auch in s der Dampf eintreten (ist also Wassermangel im

Kessel), so ist die gewellte Platte r in Fig.

18 von beiden Seiten gleich stark gedrückt; sie hat dann die gezeichnete

Lage und der Dampf kann durch das mit r verbundene

Ventil v und den Stutzen u

in den Apparat gelangen. Schlieſst das Wasser die Mündung der an s angeschlossenen Rohrleitung ab, so wird in letzterer

bei allmählicher Condensation des darin enthaltenen Dampfes eine Wassersäule

aufsteigen und der Druck unter r um das Gewicht dieser

Wassersäule vermindert werden. In Folge dessen wird die Platte r nach unten durchgedrückt, das Ventil v geschlossen und der Dampf vom Apparate abgesperrt,

bis die Rohrmündung wieder frei und durch die Elasticität der Platte r das Ventil v wieder

geöffnet wird. – In Fig. 19 ist

die Elasticität der Platte durch das Gewicht eines kolbenartigen Ventiles k ersetzt. Dasselbe ist doppelsitzig gezeichnet; der

untere Sitz i kann jedoch auch fortfallen.

Tafeln