| Titel: | Bède's und Prégardien's Wasserröhrenkessel. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 90 |

| Download: | XML |

Bède's und Prégardien's

Wasserröhrenkessel.

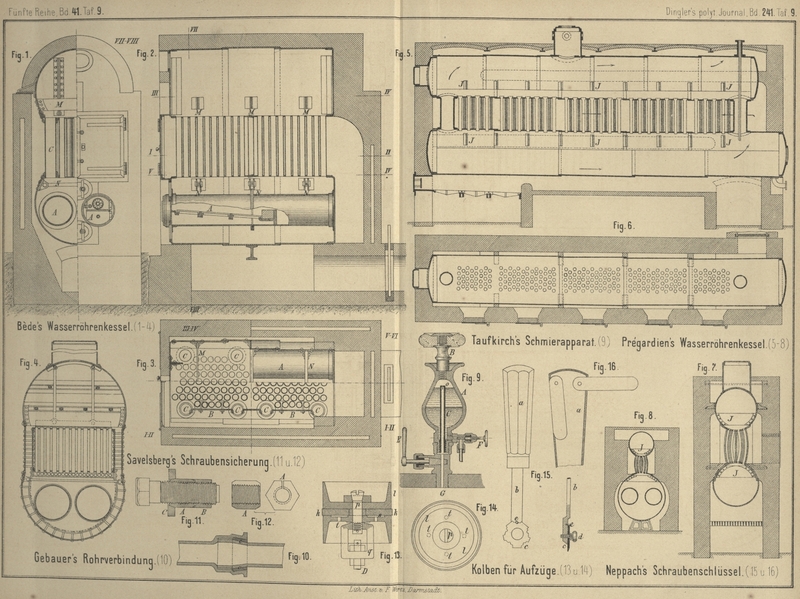

Mit Abbildungen auf Tafel 9.

Bède's und Prégardien's Wasserröhrenkessel.

Aehnlich wie die Kessel von Kux (1877 224 * 45. 1880 238 * 265) wird

auch der in Fig. 1 bis

3 Taf. 9 dargestellte Kessel von Bède aus

zwei über einander liegenden, an den sich zugekehrten Flächen abgeplatteten und

durch eine gröſsere Anzahl Wasserröhren mit einander verbundenen Kesselkörpern

gebildet. Der untere enthält zwei Flammrohre A. Ober-

und unterhalb der ebenen Rohrplatten werden die Kesselwände durch kräftige Anker M und N zusammengehalten.

Die Feuergase kehren nach Austritt aus den Flammrohren zwischen den Wasserröhren

hindurch, welche zwischen zwei Blechwänden B

eingeschlossen sind, nach vorn zurück, umspülen dann die Kessel und entweichen nach

unten durch den Fuchs. Auf jeder Seite des Kessels befinden sich vier weite

genietete Röhren C, welche mit Winkelringen an die

Rohrplatten angenietet sind, während die übrigen engen gezogenen Röhren in

gewöhnlicher Weise eingerollt sind. Diese Röhren C

stützen mithin die beiden Haupttheile des Kessels gegen einander; sie dienen

auſserdem zur Herstellung eines Wasserkreislaufes zwischen den beiden Theilen, indem

die Verdampfung in denselben weniger lebhaft, das Wasser also schwerer sein wird als

in den dünnen Röhren, in welchen eine energische Strömung nach oben stattfinden

wird. Der Wasserumlauf soll so energisch und das Ansetzen von Kesselstein infolge

dessen so gering sein, daſs man die Kessel nur alle halbe Jahre reinigt. Die innere

Reinigung der Röhren ist übrigens nicht schwierig, da in dem Oberkessel Platz genug

ist, um ein passendes Werkzeug von oben in die Röhren einführen zu können. Die

äuſsere Reinigung der Röhren wird, wie es jetzt allgemein gebräuchlich ist, durch

Dampfstrahlen bewirkt.

Der Hauptnachtheil dieser Construction ist, daſs ein sehr kräftiger Zug für die

Feuerung erforderlich ist. Ein Kessel von der dargestellten Form war auch in Brüssel

1880 ausgestellt.

In Fig.

4 Taf. 9 ist eine etwas abweichende Ausführung des Kessels ohne

Einmauerung abgebildet, die für Schiffskessel bestimmt ist. Statt der weiteren

Röhren C sind hier auf den Seiten des Kessels zwei

flache Wasserkammern angebracht, welche die beiden Kesselkörper mit einander

verbinden. Die flachen Wände derselben sind durch Stehbolzen gehörig versteift. Die

Feuergase gelangen, nachdem sie sich zwischen den Röhren hindurchgewunden haben,

durch eine aus Blech hergestellte vordere Rauchkammer direct in den Schornstein,

ohne die Kessel auſsen zu bespülen. Dennoch findet auch hier noch eine recht gute

Ausnutzung der Heizgase statt. (Nach Oppermann's

Portefeuille, 1881 Bd. 6 S. 34.)

Das von Kux und Bède

verfolgte Princip, nämlich die Verbindung von über einander liegenden Kesseln durch

stehende enge Wasserröhren, hat auch Jos. Prégardien in

Deutz a. Rh. (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 11944 vom 6. Juni 1880) bei der in Fig.

5 bis 8 Taf. 9

veranschaulichten Construction angewendet. Die beiden aus besonders starkem Blech

hergestellten Rohrplatten sind hier der Kesselwandung entsprechend gebogen, so daſs

die Querschnitte beider Kessel vollständig kreisförmig werden. Die Wasserröhren sind

behufs normalen Anschlusses an die Rohrplatten gleichfalls zum Theil etwas gebogen.

Es wird diese Anordnung eine gröſsere Festigkeit als mit ebenen Rohrplatten ergeben,

die Herstellung jedoch ein wenig schwieriger sein. Uebrigens sind auch hier

Queranker J zur Versteifung der Kesselwände verwendet.

Die Feuergase ziehen bei Fig. 5 bis

7, wo Unterfeuerung angenommen ist, unter dem unteren Kessel nach hinten,

zwischen den Röhren hindurch nach vorn und endlich über dem oberen Kessel, den

Dampfraum bestreichend, noch einmal nach hinten. Bei Fig. 8 sind

wie bei der Anordnung von Bède im unteren Cylinder zwei

Flammrohre vorhanden. Ein Kessel der ersteren Form war in Düsseldorf 1880

ausgestellt.

Whg.

Tafeln