| Titel: | W. H. Allen's selbstthätige Getreidewage. |

| Autor: | F. H–s. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 102 |

| Download: | XML |

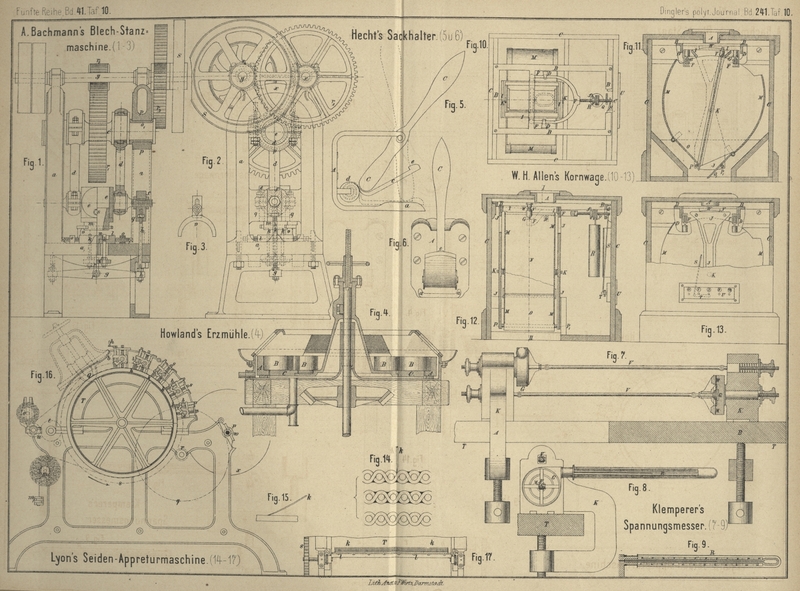

W. H. Allen's selbstthätige Getreidewage.

Mit Abbildungen auf Tafel 10.

W. H. Allen's selbstthätige Getreidewage.

Die selbstthätige Getreidewage von W. H. Allen in

New-York (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 10 103 vom 24. December 1879), welche wie andere

derartige Vorrichtungen zum selbstthätigen Verwiegen körnerförmiger oder pulveriger

Massen überhaupt dienen kann, weist in so fern eine Neuerung auf, als der

Getreideeinlauf ohne Unterbrechung vor sich geht. Dies wird durch Anwendung eines

zweikammerigen Kippgefäſses in folgender Weise ermöglicht.

In dem mit Bodenöffnung und Einlauftrichter A (Fig.

10 bis 13 Taf. 10)

versehenen Kasten C ist der Rahmen B befestigt, welcher die Schneiden D zur Lagerung des gegabelten Wagebalkens F trägt. Die an den vorderen Enden des letzteren

angebrachten Stifte G stützen einen Rahmen I, an welchem die Schilde J befestigt sind. Die Schilde tragen um Zapfen K drehbar das durch eine feste Wand in zwei Hälften getheilte Gefäſs M, welches oben offen, unten aber mit Klappen O, O1 versehen ist.

Nach hinten ist der Wagebalken F in einen Gewindebolzen

verlängert, auf welchen das Gegengewicht f geschraubt

ist, das zur Abtarirung des Gefäſses M dient. An f ist ein Gewicht R

aufgehängt, welchem das Gewicht der Füllung einer Gefäſskammer entsprechen muſs,

wenn die Wage ins Gleichgewicht treten soll. Das leere Gefäſs M wird deshalb durch R

gehoben, bis der Wagebalken an den Anschlag Q stöſst;

in dieser Stellung des Gefäſses legt sich der an seiner Zwischenwand befestigte

Anschlag V gegen den am Rahmen B befestigten Backen W, wodurch das Gefäſs in

geneigter Lage erhalten wird so zwar, daſs eine seiner Kammern sich unter dem

Einlauf A befindet. Die Bodenklappe O dieser Kammer wird gleichzeitig durch eine zwischen

den beiden Schilden J befestigte Stange P geschlossen gehalten. Füllt sich nun die Kammer mit

dem einlaufenden Getreide o. dgl., so tritt die Wage schlieſslich ins Gleichgewicht,

das Gefäſs M sinkt, sein Daumen V wird dadurch vom Backen W frei und das

Gefäſs M muſs hierauf auch noch vermöge seiner

einseitigen Belastung so um den Zapfen K ausschwingen,

daſs sich der untere Rand der Gefäſszwischenwand von der Stange P entfernt und schlieſslich an eine zweite zwischen den

Schilden J befestigte Stange P1 anlegt. In Folge dessen kann die Klappe

O durch den Inhalt der gefüllten Gefäſszelle

aufgedrückt werden und die Zelle selbst sich entleeren. Gleich nach Beginn der

Entleerung steigt das Gefäſs M in Folge des

Uebergewichtes R wieder, der Zapfen V legt sich dann an der anderen Seite des Backens W an und sichert die neue Gefäſslage.

Bei dem Kippen des Gefäſses um die Zapfen K wurde, wie

leicht zu übersehen ist, die Bodenklappe O1 der zweiten Gefäſskammer gegen

P1 gedrückt und

geschlossen, die zweite Kammer selbst aber unter den Einlauf gebracht, so daſs sich

ihre Füllung vollzieht, während die erste Kammer sich gänzlich leert. Nach

hinreichender Füllung tritt der Wechsel wieder in der beschriebenen Weise ein. Beim

jedesmaligen Sinken des Gefaſses M wird mit Hilfe einer

Stange S der Schalthebel T

eines Zählwerkes U bethätigt, welches die Zahl der

Füllungen angibt.

Die Vorrichtung ist allerdings sehr einfach; ihre Anwendbarkeit dürfte indeſs nur auf

solche Fälle beschränkt sein, in welchen keine besonders groſse Genauigkeit der

Wägung erforderlich ist.

F. H–s.

Tafeln