| Titel: | Zuricht- und Glättmaschine für gefärbte seidene Gewebe; von Andrè Lyon in Paris. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 103 |

| Download: | XML |

Zuricht- und Glättmaschine für gefärbte seidene

Gewebe; von Andrè Lyon in

Paris.

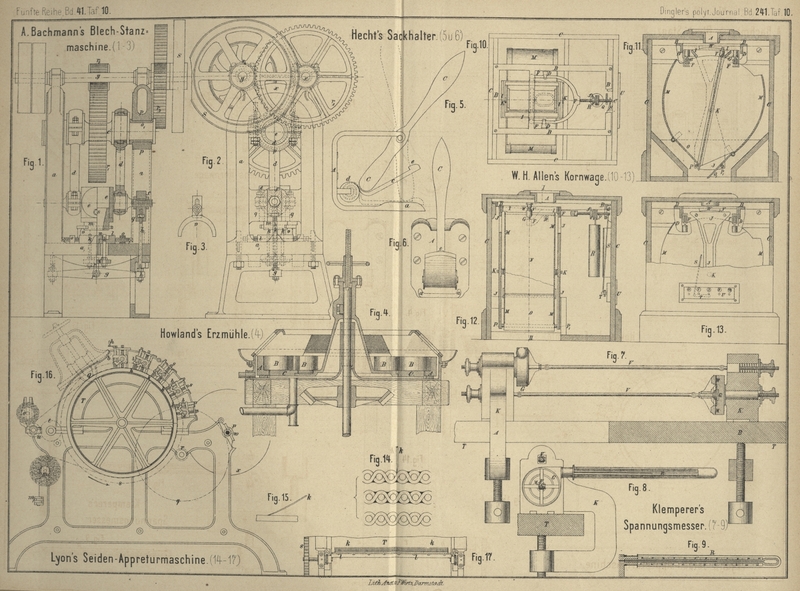

Mit Abbildungen auf Tafel 10.

Lyon's Zuricht- und Glättmaschine für gefärbte seidene

Gewebe.

Die vorliegende Erfindung (* D. R. P. Kl. 8 Nr. 12128 vom 23. Juli 1880) betrifft

eine Zuricht- und Glättmaschine, mittels welcher es ermöglicht wird, gefärbten

Seidengeweben ihr ursprüngliches Aussehen, das sie im Färbebad verloren haben,

wieder zu geben.

Um die Arbeit dieser Maschine gut zu verstehen, ist es wesentlich,

die Function des Nadelkammes, den man für gewöhnlich zu diesem Zweck gebraucht, zu

begreifen. Schneidet man ein Stück gefärbtes und appretirtes Seidenzeug parallel zum

Einschlag durch, so läſst sich sehr leicht mit Hilfe einer Loupe erkennen, daſs, wie

Fig. 14 Taf. 10 vergröſsert zeigt, die zwischen den Kettenfäden

befindlichen Furchen mit Farbstoff bezieh. Appreturmasse angefüllt sind und infolge

dessen die Kettenfäden zusammenkleben. Führt man nun eine feine Stahlspitze k durch jede Furche zwischen den Kettenfäden, so trennt

man dadurch diese Fäden; dieselben nehmen wieder den ursprünglichen Platz ein,

werden gleichmäſsig auf dem Gewebe vertheilt und letzteres erhält wieder die

Weichheit, das Gefühl und Ansehen eines sorgfältig gewebten Stoffes.

Um ein zufriedenstellendes Resultat zu erzielen, muſs die erwähnte

Stahlspitze eine Neigung gegen das Gewebe erhalten, wie Fig. 15

zeigt, so daſs sie die Furche mit leichter Reibung ausgräbt; würde sie in

senkrechter Stellang über das Zeug geführt, so würde sie das Gewebe zerkratzen, es

verfilzen und kardiren, wodurch dasselbe ein schlechtes Aussehen erhalten würde. Die

Spitze muſs nicht allein eine gewisse Neigung erhalten, sie muſs auch nach allen

Richtungen hin biegsam sein, damit sie den Unregelmäſsigkeiten der von dem Gewebe

gebildeten Furchen folgen kann. Die Spitze muſs somit eine äuſserst leicht biegsame

Feder sein; deshalb ergibt sich die cylindrische Form derselben als allein tauglich

und führt dies zur Anwendung einer wirklichen Nadel. Es ist klar, daſs, um eine

gewisse Anzahl von Fäden gleichzeitig frei zu machen, man auf einen Stab eine Zahl

Nadeln zu befestigen hat, die somit einen Kamm bilden, welcher in der Längsrichtung

über den Stoff mehrere Male hinwegzuführen ist, damit jede Furche bearbeitet

wird.

Der Erfinder benutzt vorzugsweise einen Kamm von etwa 20cm Länge und bringt mehrere derartige Kämme neben

einander an, welche er mittels Schrauben auf einem guſseisernen Balken l (Fig. 17)

befestigt, so daſs dadurch ein genügend langer Kamm entsteht, um die ganze Breite

des Stoffes auf einmal behandeln zu können. Auſserdem kann man nach Belieben eine

gewisse Anzahl Kammelemente auf den beiden Seiten dieses Kammes entfernen oder hinzufügen, um die Länge

des Kammes der Breite des zu behandelnden Stoffes anzupassen.

Die Zuricht- und Glättmaschine (Fig. 16 und

17 Taf. 10) besitzt eine Holzwalze m, auf

welcher der zuzurichtende Stoff aufgewickelt ist. Ueber den Umfang der Walze ist

eine Bremse m1 gelegt.

Eine zweite Walze o dient dazu, den fertigen Stoff

wieder aufzuwickeln. Die Maschine erhält ihre Bewegung durch eine Riemenscheibe

mittels Reibräderwechselvorgelege und Zahnräder p bis

u; die Reibscheibe x

sitzt auf der Welle w fest, auf welcher sich das

Zahnrad p befindet.

Auf dem Wege von der Walze m nach o erfährt der Stoff die Zurichtung und Glättung, d.h.

er wird der Einwirkung der Kämme unterworfen. Zu diesem Zweck wird der Stoff über

die mit Filz o. dgl. bekleidete Trommel T geleitet und

auf seinem Wege der Bearbeitung durch mehrere groſse Kämme k ausgesetzt, welche der Krümmung der Trommel entsprechend angeordnet

sind. Diese Kämme sind fest und die drehende Trommel führt den zuzurichtenden Stoff

unter den Kämmen hinweg. Jeder Kamm ist auf einer in Führungen gehenden Stange

befestigt, derart, daſs man mittels Schraube s die

Kämme dem Umfang der Trommel T nähern oder von

demselben entfernen kann. Diese Verstellung hat ferner die Wirkung, daſs man mittels

derselben den spitzen Winkel verändern kann, den die Nadeln mit dem Stoff bilden.

Die Kammträger sind zu diesem Zweck an ihren Enden bei o drehbar gelagert und hier mit einem kleinen Schraubenrade versehen, das

durch eine Schnecke b mittels einer kleinen Kurbel h gedreht werden kann. Auf diese Weise läſst sich auch

der Kamm ganz umdrehen behufs Reinigung, Auswechslung oder Durchsicht. Um einen

federnden Andruck der Kämme zu erzielen, ist auf der Achse von b eine Schraubenfeder angeordnet, welche das Anpressen

der Kämme vermittelt.

Hat der Stoff die Kämme verlassen, so kann er, wenn man es wünscht, der Wirkung eines

Preſskopfes Q, in Fig. 16

punktirt angedeutet, oder einer mit Leinwand bekleideten Walze ausgesetzt werden,

welche von der Transmission der Maschine derart getrieben werden kann, daſs ihre

Umfangsgeschwindigkeit der Trommel gleichkommt oder etwas gröſser ist, um eine

leichte Reibung für gewisse Stoffe zu erzielen. Dieser Apparat würde somit das

Durchziehen des Stoffes durch die Maschine unterstützen, indem er auf denselben, der

Wirkung der Kämme entgegen, einen Zug ausübt. Auf jeden Fall muſs aber der mit Stoff

bekleidete Preſskopf oder die Walze in einem Rahmen gelagert sein, um den Druck

derselben gegen die Trommel T variiren, bezieh. den

Apparat ganz von letzterer entfernen zu können.

Die Wirkungsweise der Maschine ist folgende: Der Arbeiter legt die

mit dem zu bearbeitenden Stoff umwickelte Holzwalze m

in die am Gestell angebrachten Lager, führt das Ende des Stoffes über die Trommel

und befestigt es an der Holzwalze o, wobei er die Kämme

etwas hebt und auſser Eingriff setzt. Alsdann wird die Trommel etwas gedreht, die

Stellung der Kämme genau regulirt und schlieſslich die Maschine eingerückt. Das Zeug

passirt nun die Maschine, indem es sich bei m ab- und

bei o aufwickelt. Nach Bedarf kann auch die andere

Seite des Gewebes bearbeitet werden, indem man die Walzen vertauscht. Da die Nadeln

nicht kratzen, so bietet es keine Schwierigkeit, unter denselben eine Naht hinweg zu

leiten, so daſs man die Stoffstücke an ihren Enden mit einander vereinigen kann.

Tafeln