| Titel: | Ueber Neuerungen an Wassermessern. |

| Autor: | B. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 180 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Wassermessern.

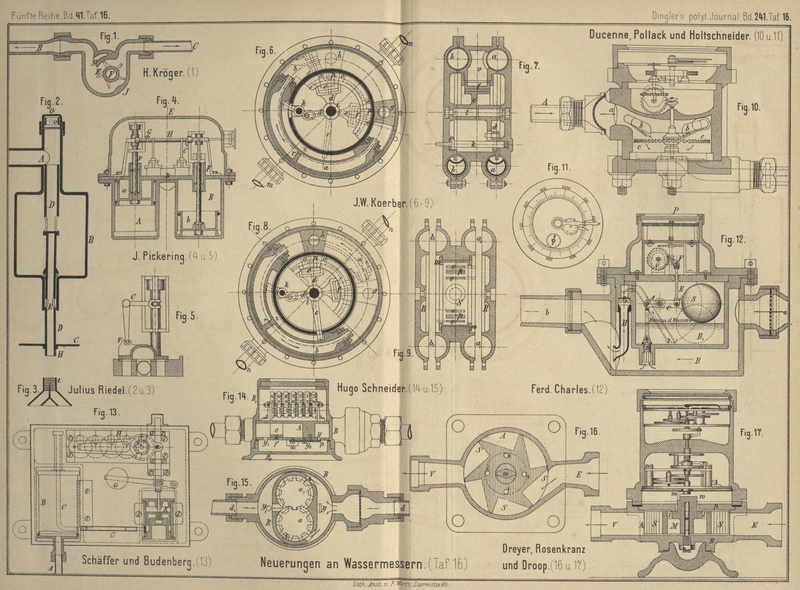

Mit Abbildungen auf Tafel 16.

(Patentklasse 42. Fortsetzung des Berichtes S. 366

Bd. 237.)

Ueber Neuerungen an Wassermessern.

Mit den jetzt gebräuchlichen nassen Gasmessern stimmt im Princip

der Wassermesser von Ch. H. Bacon in Boston

(Erloschenes * D. R. P. Nr. 9465 vom 26. September 1879) überein; nur die Meſstrommel hat eine etwas

abweichende Form und als Sperrflüssigkeit ist Quecksilber gewählt.

Der Wassermesser von H. Kröger in

Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Nr. 9809 vom 13. September 1879) ist in drei

verschiedenen Constructionen aufgeführt. Die erste Anordnung ähnelt dem Wassermesser

von Rosenkranz (1880 237 *

283). Auch hier rotirt ein Flügelrad in einem ringförmigen Kanäle. Ein- und Ausgang

sind ebenso gegen einander versetzt, wie dort. Nach der zweiten Construction ist der

Kanal durch eine mitrotirende horizontale Scheibe in zwei Hälften getheilt. Die auf

der Scheibe sitzenden Flügel ragen sowohl nach der oberen, wie nach der unteren

Hälfte vor und das Wasser muſs zuerst die obere, dann die untere Hälfte durchlaufen.

Noch weiter ausgebildet ist diese Idee in der dritten Construction. Es sind zwei

über einander liegende Kanäle angeordnet und in jedem ein Reactionsrad. Das Wasser

tritt in den oberen ein, durchströmt denselben, gelangt durch einen schräg abwärts

laufenden in den unteren Kanal und setzt so beide Räder in Umdrehung. Die

Uebertragung auf das Zählwerk geschieht wie gewöhnlich.

Unter Nr. 10 101 vom 21. December 1879 ab hat sich H.

Kröger noch einen Wassermesser patentiren lassen, welcher in Fig.

1 Taf. 16 dargestellt ist. Zwischen Zufluſs B

und Abfluſs C ist in dem Gehäuse A ein Flügelrad E

excentrisch angeordnet. Dasselbe ist zum Theil von einem Ringkanal umgeben, welcher

gebildet wird durch den Cylinder F und die Ringstücke

N und J. Die Länge der

letzteren muſs so bemessen sein, daſs bei jeder Stellung des Rades E stets der Abfluſs G

durch die Flügel so gedeckt ist, daſs kein Wasserdurchgang ohne Bewegung des Rades

möglich ist. Nach einer zweiten Construction fehlen die Ringstücke N, J und der Cylinder F.

(Dieses Patent ist inzwischen erloschen.)

Das wesentlich Neue an dem Wassermesser von Franz Fried

und Joh. Oswald in Frankfurt a. M. (Erloschenes * D. R.

P. Nr. 10171 vom 23. August 1879) besteht in der Anwendung von Erweiterungen in der

Rohrleitung vor und hinter dem Wassermesser, um durch plötzliche

Querschnittsänderungen die Geschwindigkeit des in den Apparat strömenden und aus

demselben austretenden Wassers möglichst zu verringern. Im Uebrigen besteht der

Wassermesser aus einem in 4 oder 6 Kammern eingetheilten Meſsrade, welches in ein

Gehäuse dicht, aber leicht gehend eingeschliffen ist. Die Drehung des Rades wird

durch Excenter, Hebel und Sperrklinke auf das Zählwerk übertragen. Ein zweiter

Sperrkegel hindert, ähnlich wie bei Gasmessern, eine Rückwärtsbewegung des

Zählwerkes.

Der bereits (1880 237 284) erwähnte Flüssigkeitsmesser und Controlapparat von Jul. Riedel in Berlin ist nach einem inzwischen erloschenen

Zusatzpatente Nr. 10346 vom 23. December 1879 ab verbessert worden. Die Abänderung

besteht darin, daſs man, mit nur einer Hand das zu füllende Gefäſs haltend, zugleich

mehrere genau abgemessene Mengen Flüssigkeit abfüllen kann. Indem man das zu

füllende Gefäſs gegen die Platte C (Fig 2 Taf. 16)

drückt, hebt man das Kolbenrohr D so weit, daſs

dasselbe zunächst den Einlauf A schlieſst und sodann

durch den frei werdenden Auslauf E mit dem Inhalt des

Gefäſses B in Verbindung tritt. Ein in der oberen

Verschluſsklappe G befindlicher Gummiring drückt gegen

eine Oeffnung o. Beim Entleeren des Gefäſses tritt hier

Luft ein und dadurch wird der Auslauf der Flüssigkeit beschleunigt. Wird bei H der Theilzapfer t (Fig.

3) angeschraubt, so lassen sich zwei oder auch mehrere Gefäſse zugleich

füllen. Die Bewegungen des Rohres D werden auf ein

Zählwerk übertragen.

Der Kolben-Wassermesser von Jonathan

Pickering in Stockton on Tees, England (* D. R. P. Nr. 10 667 vom 8. Januar

1880) besteht aus zwei Cylindern A und B (Fig. 4 und

5 Taf. 16); beide werden neben einander angeordnet und mit passenden

Kolben a und b so

versehen, daſs die Kolbenstangen F etwas höher als

gewöhnlich hervorragen. Diese sind mit Ringen G

versehen, welche bei jedem Hub einen Winkelhebel C auf-

und abbewegen; derselbe ist auf einer Welle H

angebracht und wird dazu angewendet, um einen Schieber V zu bewegen, welcher auf dem oberen Ende des Cylinders auf der

Schieberplatte D sitzt. Der Deckel E der beiden Cylinder bildet einen Wasserbehälter und

schlieſst die Hebel, Wellen und Schieber für beide Cylinder ein; auch werden die

Ein- und Auslaſsröhren am Deckel befestigt. Die Welle H

ist durch den Deckel E hindurch verlängert und bewegt

ein Zählwerk.

Die Neuerung an Flüssigkeitsmessern von R. H. Gould in

Battersea bei London (* D. R. P. Nr. 10 668 vom 11. Januar 1880) bezieht sich

hauptsächlich auf die Umsteuerung der Schieber. Die Uebertragung der Bewegung vom

Kolben auf die Schieber ist aber so complicirt, daſs sie eine praktische Anwendung

wohl kaum finden dürfte. Auch die vorgeschlagene Kolbenconstruction dürfte den

Zweck, möglichst gleichmäſsige Abnutzung und selbstthätige Nachstellung, nur wenig

erfüllen.

Einen Kolben-Wassermesser mit zwei kreisförmig hin- und hergehenden Kolben hat J. W. Koerber in Düsseldorf (Erloschenes * D. R. P. Nr.

10 666 vom 31. December 1879) construirt. Ein guſseisernes Gehäuse R (Fig. 6 bis

9 Taf. 16) nimmt bei a1, b1 Messingfutter auf, in denen sich die Kolben a und b bewegen. Diese

Messingfutter werden durch die Zwischenwände g und h in ihrer Lage gehalten und bilden auf diese Weise

zwei kreisförmige Cylinder mit den Böden g und h, deren Ein- und Ausströmungsöffnungen o und p sie mit dem

mittleren Theile S des Gehäuses R und

hierdurch mit den Zufluſs- und Abfluſsrohren m und n des Wassermessers in Verbindung setzen. Die in den so

gebildeten Cylindern sich bewegenden Hohlkolben a und

b sind entsprechend halbkreisförmig hergestellt und

haben in der Mitte bei r eine Scheidewand, welche

theilweise den Wasserdruck aufnimmt. An den Enden sind sie durch Lederstulpen

abgedichtet, damit kein directes Druckwasser ungemessen abströmen kann. Auf der

concaven Seite sind die Kolben bei z mit einer sich

beinahe über die ganze Länge erstreckenden Nuth versehen, in welche die

Steuerungshebel c bezieh. d und k der Muschelschieber e und f ragen. Diese Hebel

und mit ihnen die Muschelschieber sind um den im Mittelpunkt des Gehäuses R gelagerten Bolzen i

drehbar und werden bei der hin- und hergehenden Bewegung der Kolben von diesen

gesteuert; letzteres findet in der Weise statt, daſs der Kolben b den Schieber e für die

Ein- und Ausströmung des Kolbens a, letzterer dagegen

mittels des Wechselhebels k den Schieber f für den Kolben b bewegt.

Auf der Hälfte des Umfanges des Gehäusemitteltheiles S

ist eine leicht auswechselbare Schieberfläche w aus

Metall eingesetzt, auf welcher die Schieber e und f gleiten, die durch eingelegte Gummischeiben fest an

die Schieberfläche w angedrückt werden.

Die Schieber e und f sind

unter einem Winkel von 90° (welcher bis zu 135° vergröſsert werden kann), verstellt;

es fallen daher nie zwei todte Punkte zusammen, so daſs in dem Zeitpunkte, wo sich

der eine Kolben seinem Hubende nähert, der andere seinen Gang beginnt. Da die

Einströmung des einen Kolbens so lange geöffnet bleibt, bis der andere den

entsprechenden Schieberstand gewechselt, sind beide Kolben eine Strecke

gemeinschaftlich in Bewegung. Hierdurch findet im Zeitpunkte des Schieberwechsels

eine Erweiterung des Gesammtdurchgangsquerschnittes statt, so daſs ein Abreiſsen der

Wassersäule nicht eintreten kann. Die Länge der Nuth z

und damit die Gröſse des Kolbenhubes kann so eingestellt werden, daſs eine beliebige

Einheit für die zu messende Flüssigkeit erzielt und das Zählwerk dem entsprechend

regulirt wird.

H. Ducenne in Lüttich und Pollack und Holtschneider in Aachen haben einen Turbinen-Wassermesser (*

D. R. P. Nr. 12006 vom 29. Mai 1880) angegeben, bei welchem die Umdrehungen eines

turbinenartigen Rades zur Messung des den Apparat durchströmenden Wassers benutzt

werden. Durch das Rohr A (Fig. 10 und

11 Taf. 16) tritt das Wasser in ein Bleirohr a ein, dessen zwei spritzen artigen Ausflüsse b das Wasser direct auf die Schaufeln des Turbinenrades c leiten, von deren Spindel aus die Umdrehungen auf das

Zählwerk übertragen werden. Durch die eigentümliche Zuführung des Wassers soll ein

möglichst genaues Messen der den Apparat durchströmenden Wassermenge erreicht

werden.

Einen Wassermesser, bei welchem nur ein der Gesammtmenge

proportionaler Theil des durchflieſsenden Wassers cubicirend gemessen wird, hat Ferd. Charles in Hannover (* D. R. P. Nr. 11114 vom 16.

Januar 1880) construirt. Das Wasser tritt bei a (Fig.

12 Taf. 16) ein und füllt den äuſseren Behälter B so weit, bis es auf der entgegengesetzten Seite b wieder austritt. In dem äuſseren Behälter B

(der aus Messing hergestellt ist) befindet sich ein zweiter Behälter B1, ebenfalls aus

Messing, welcher mit dem äuſseren einestheils durch das Schwimmerventil v und andererseits durch Heberrohr H mit Rückschlagventil v1 in Verbindung steht. Ist der innere

Behälter B1 leer, so

ruht der am Hebel C bei A

drehbar befestigte Schwimmer S auf dem Boden von B1 und das Ventil v, welches durch eine Stange mit dem Hebel C verbunden ist, bleibt geöffnet. Ein Theil des den

Apparat passirenden Wassers tritt in den inneren Behälter B1 ein und füllt diesen so weit, bis der

hierbei steigende Schwimmer das Ventil v wieder

herunterdrückt und abschlieſst. Sobald dies erfolgt, strömt das Wasser dann nur noch

durch den äuſseren Behälter B nach der Ausfluſsöffnung

und es tritt nun infolge der eigenthümlichen Form des Mundstückes des Rohres H ein Saugen an demselben ein, wodurch das

Rückschlagsventil v1

geöffnet und der Inhalt des Behälters B1 durch das Heberrohr H

mit fortgerissen wird. Dieses Entleeren hat aber wieder ein Sinken des Schwimmers

und dadurch bedingtes Oeffnen des Ventiles v zur Folge,

so daſs sich nunmehr der Behälter B1 wieder entsprechend füllen kann. Die so

entstehenden Auf- und Abwärtsbewegungen des Schwimmers S werden durch eine am Hebel C angelenkte

Stange E mit Schiebklinke F auf ein Uebersetzungswerk G und ein

Zählwerk übertragen. Ist die Ausfluſsöffnung geschlossen, so kann trotzdem das

Wasser nicht wieder in den Behälter B1 zurücktreten; denn wenn es in dem Heberrohr H zurücksteigt, so schlieſst sich hierdurch das

Rückschlagsventil v1.

Das jeweilig in den Behälter B1 eintretende Wasservolumen muſs der

durchflieſsenden Gesammtmenge stets proportional sein; denn die Entnahme einer

gröſseren Menge an der Ausgangsseite hat auch eine schnellere Füllung des inneren

Behälters B1 und damit

verbundenes schnelleres Registriren zur Folge, so daſs, wenn das Verhältniſs der

cubicirten Menge zu dem Gesammtvolumen einmal festgestellt ist, von ersterer auf

letzteres geschlossen werden kann. Das Uebersetzungs- und Zählwerk befindet sich in

einer aufgeschraubten guſseisernen Haube und kann durch eine Glasplatte P beobachtet werden.

Schäffer und Budenberg in Buckau-Magdeburg (* D. R. P.

Nr. 11908 vom 23. Mai 1880) bauen einen „Controlapparat zum Registriren der

periodischen Füllungen und Entleerungen bei Flüssigkeitsgefäſsen“, welcher

ursprünglich zum Zählen der Füllungen der in den Zuckerfabriken angewendeten Diffusionsgefäſse

bestimmt ist, ebenso gut aber auch zur Wassermessung benutzt werden kann, indem mit

Hilfe dieses Apparates die Füllungen eines Gefäſses von bestimmtem Cubikinhalt, in

welches das zu messende Wasser geleitet wird, gezählt werden und hieraus die

Gesammtwassermenge bestimmt wird. Der Apparat wirkt in der Weise, daſs der

hydrostatische Druck in den genannten Gefäſsen auf einen Hubzähler übertragen wird,

der aber je nach Bedürfniſs auch durch eine graphisch darstellende Schreib

Vorrichtung oder einen elektrischen oder pneumatischen Läuteapparat ersetzt werden

kann. Der Messer steht mit dem periodisch zu füllenden Gefäſs durch ein Rohr A (Fig. 13

Taf. 16) in Verbindung, welches mit seinem anderen Ende in einen Windkessel B mündet. Bei der Füllung des Gefäſses verursacht der

hydrostatische Druck in demselben eine Verdichtung der im Rohr A und im Windkessel B

befindlichen Luft und der hierdurch im Windkessel entstehende höhere Druck wird

durch ein Rohr C auf einen Kolben K übertragen. Durch die dadurch bewirkte

Aufwärtsbewegung dieses Kolbens wird nun ein Hubzähler H bekannter Construction in Thätigkeit gesetzt und markirt die Füllung des

Gefäſses. Bei Entleerung desselben hört der Druck auf den Kolben auf und das Gewicht

G bringt ihn in seine Anfangslage zurück, wobei

gleichzeitig der Hubzähler in eine solche Stellung kommt, um zur Registrirung der

nächsten Füllung bereit zu sein. Der Kolben K kann

ebenso gut durch eine mit dem Hubzähler mittels einer Verbindungsstange verbundenen

Membran ersetzt werden. Auch könnte der Windkessel B in

Wegfall kommen, so daſs dann die Flüssigkeit direct unter den Kolben bezieh. die

Membran treten würde.

Der Flüssigkeitsmesser von Hugo

Schneider in Görlitz (* D. R. P. Zusatz Nr. 12356 vom 13. Mai 1880) gehört

zu der Klasse der Kapselrad-Wassermesser und enthält der ersten Construction (1880

237 * 368) gegenüber folgende Neuerungen. Das Gehäuse

ist derart construirt, daſs ein Herausnehmen und Wiedereinsetzen des Zählwerkes im

Ganzen möglich ist, ohne dasselbe aus einander nehmen zu müssen. Zu diesem Zweck

besteht das Gehäuse B (Fig. 14 und

15 Taf. 16) aus zwei Theilen, dem Obertheil B1 und dem Boden B2; in ersteres wird das die Räder a und a1 enthaltende innere Gehäuse A mit dem darauf geschraubten Zählwerk von unten in das Gehäuse B1 eingesetzt; der

obere Deckel von A legt sich gegen einen Vorsprung von

B1 und wird dann

durch Aufschrauben des Bodens B2 fest an diesen Vorsprung angepreſst und so in

seiner richtigen Lage gehalten. Der auf diese Weise zwischen dem Boden B2 und der Bodenplatte

f des Gehäuses A

entstehende Raum vertritt hier die Stelle des Regulirkanales. Die Regulirung

geschieht folgendermaſsen: In der Bodenplatte f, die

zugleich die Spindellagerung der Räder a und a1 enthält, befinden

sich zwei Löcher y und y1, welche einem Nebenstrom Durchgang gestatten und

von denen das eine (y) durch einen Schieber p seiner Gröſse nach veränderlich ist. Dieser Schieber

p ist um das Mittel des Gehäuses drehbar und kann

mittels der Schraube y2

festgestellt werden. Der Flüssigkeitsstrom, der bei d

eintritt, theilt sich in der Richtung der Pfeile und tritt im Gehäuse A beiderseitig in die Zahnräder a und a1

ziemlich tangential ein und, indem er in den sich darbietenden Zahnlücken der in

Drehung versetzten Räder weiter geht, tritt er bei e in

das Abfluſsrohr d1

wieder aus. Das auf dem Deckel des Gehäuses A

aufgeschraubte Zählwerk wird durch eine auf der Spindel des Rades a1 sitzende Schraube

ohne Ende mittels entsprechender Uebertragungsräder in Bewegung gesetzt.

Wassermesser von Dreyer, Rosenkranz und

Droop in Hannover (* D. R. P. Nr. 12 358 vom 28. Mai 1880). In der Mitte

der durch den Boden B (Fig. 16 und

17 Taf. 16) und die Platte P abgeschlossenen

kreisrunden cylindrischen Schale A ist eine senkrechte

Achse x angebracht, welche die Spur um den Drehzapfen

des Sternrades S bildet. Bei E schlieſst sich die Einströmung tangential an und bei V findet der Austritt des Wassers statt. Das Sternrad

S ist aus Guttapercha, Hartgummi oder einer anderen

Masse hergestellt, deren specifisches Gewicht dem des Wassers nahezu gleichkommt; es

füllt den ganzen cylindrischen Raum von A aus, ohne zu

reiben, und ist gegen die Mitte mit einem cylindrischen Rand M versehen, welcher den directen Durchgang des Wassers von E nach V verhindert und

durch welchen gewissermaſsen ein Ringkanal gebildet wird. Da das Rad S nahezu die gleiche Dichte als das Wasser besitzt, so

wird es sehr bald die Geschwindigkeit des letzteren annehmen und so ein genaues

Messen ermöglichen. Ueberdies ist es noch mit Oeffnungen i versehen, um ein Heben des Rades durch das Wasser zu vermeiden. Die

Umdrehungen des Rades S werden mittels seines oberen

Theiles w und eines Mitnehmers m auf ein Uebersetzungswerk und von diesem durch Mitnehmer u. dgl. auf ein

Zählwerk übertragen.

B.

Tafeln