| Titel: | A. Bartoli's Apparat zur Bestimmung des mechanischen Wärmeäquivalentes. |

| Autor: | R. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 188 |

| Download: | XML |

A. Bartoli's Apparat zur Bestimmung des mechanischen

Wärmeäquivalentes.

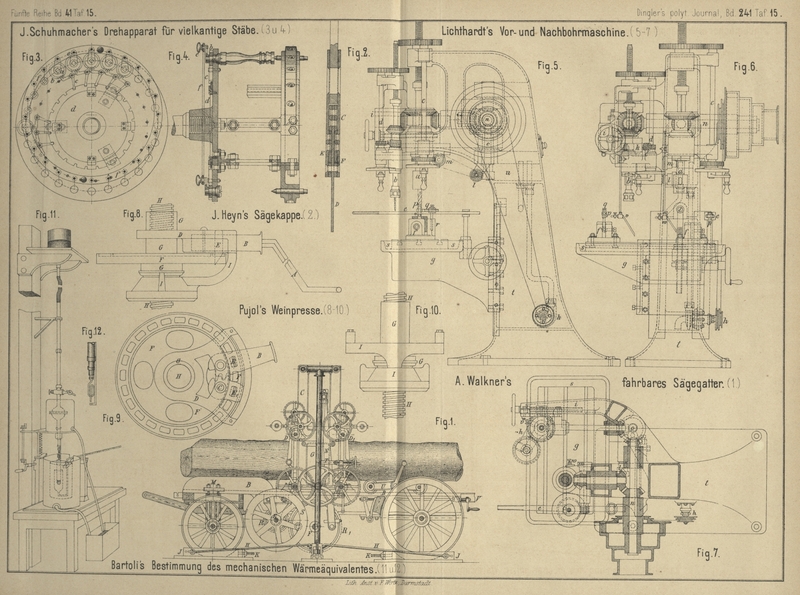

Mit Abbildungen auf Tafel 15.

Bartoli's Bestimmung des mechanischen

Wärmeäquivalentes.

Wir entnehmen den Sitzungsberichten der kgl. Akademie in Florenz die Skizzen Fig.

11 und 12 Taf. 15

des interessanten Apparates, mittels dessen A. Bartoli,

Professor der Physik am technischen Institut in Florenz, das mechanische

Wärmeäquivalent nach einer neuen Methode bestimmt und mit auſsergewöhnlicher

Uebereinstimmung bei 12 auf einander folgenden Versuchen mit minimal 426,8, maximal

430,2 und im Mittel 428,4 festgestellt hat, wie S. 157 d. Bd. bereits kurz

mitgetheilt ist.

Die Methode beruht auf der Messung der Wärmezunahme von Quecksilber, welches aus

einer Capillarröhre unter beträchtlichem Druck austritt; nachdem das Quecksilber mit

minimaler Geschwindigkeit austritt, so wird die ganze durch den Fall des

Quecksilbers entwickelte Arbeit in Wärme umgesetzt und es entfallen, nach der

Ansicht von Prof. A. Bartoli, diesbezüglich alle

Reductionen; ebenso wurden die Temperaturreductionen vermieden, indem das Quecksilber vor dem Eintritt

in die Capillarröhre von schmelzendem Schnee umgeben war und auſserdem die Versuche

bei höchsens +1° Lufttemperatur stattfanden. Endlich hebt Bartoli die bedeutende Pressung (7 bis 8at Quecksilbersäule) hervor, unter welcher gearbeitet wurde, sowie die

Genauigkeit des angewendeten Bunsen'schen Calorimeters, um für seine Beobachtungen

gegenüber den bisher angestellten eine erhöhte Verläſslichkeit in Anspruch zu

nehmen.

Der Quecksilberbehälter besteht in einem Glascylinder von 200mm Durchmesser, welcher an der Spitze eines etwa

8m hohen Holzgerüstes aufgestellt ist und von

dem aus die eiserne Rohrleitung von 20mm lichter

Weite nach abwärts führt. Am anderen Ende derselben ist ein aus Stahl gezogenes

Capillarröhrchen angeschraubt, welches in der aus Fig. 12

ersichtlichen Weise gekrümmt ist. Oberhalb desselben, wo die Leitung zu einer Kugel

erweitert ist, geht das herabrinnende Quecksilber durch ein auf 0° erhaltenes

Kühlgefäſs.

Fig.

11 stellt den ganzen Apparat dar, wie er sich vor Anfang des Versuches

befindet; soll letzterer beginnen, so wird die untere Hälfte des Rohrsystemes sammt

dem damit verbundenen Kühlgefäſs mittels der aus der Skizze ersichtlichen Winde etwa

300mm herabgelassen, so daſs das Ende des

Capillarröhrchens gerade in das Quecksilber taucht, welches am Boden des im

Calorimeter befindlichen Sammelgefäſses ersichtlich ist. Hat sich der

Beharrungszustand eingestellt, wie dies an dem Thermometer des Calorimeters

beobachtet werden kann, so wird die Oeffnung des Capillarröhrchens von der dasselbe

bis jetzt verschlieſsenden Kappe (Fig. 12)

befreit und so lange geöffnet gehalten, als der Versuch dauern soll.

Aus dem Gewichte des ausgetretenen Quecksilbers und der mittleren Druckhöhe ergibt

sich sodann die geleistete Arbeit, aus der Ablesung des Calorimeters die frei

gewordene Wärmemenge und nach einigen nebensächlichen Berichtigungen das mechanische

Wärmeäquivalent.

R.

Tafeln