| Titel: | Ueber das Bleichen von Faserstoffen. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 192 |

| Download: | XML |

Ueber das Bleichen von Faserstoffen.

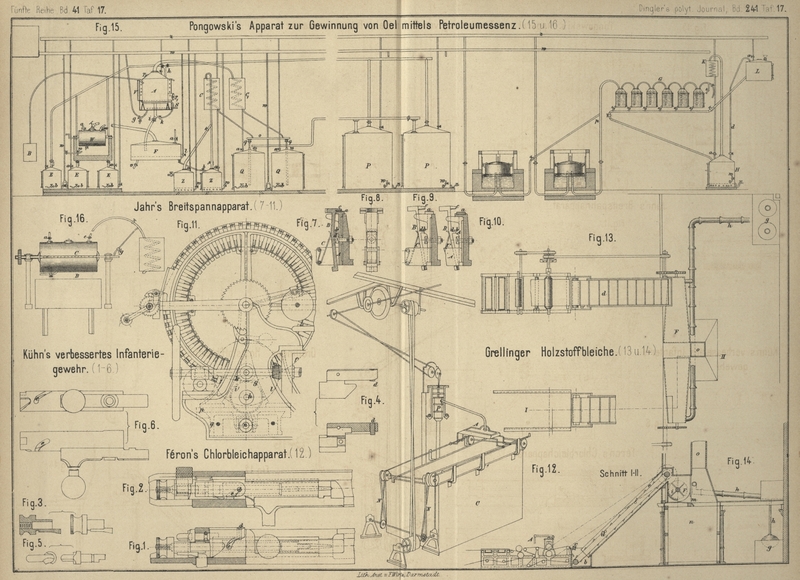

Mit Abbildungen auf Tafel 17.

Ueber das Bleichen von Faserstoffen.

Zum Bleichen von verarbeiteter

Baumwolle, namentlich von Baumwolle auf Bobbinen, werden nach J. A. Engeler in Winterthur, Schweiz (D. R. P. Kl. 8

Nr. 12127 vom 26. Juni 1880) die gefüllten Bobbinen in einen geschlossenen, mit Blei

o. dgl. ausgefütterten Behälter gebracht, welcher bei 3m

Länge, 2m Höhe und 1m,5 Tiefe 150k Baumwolle faſst. Dieser

Behälter steht durch ein Kautschukrohr mit einem Apparat in Verbindung, in welchem

man aus einem Gemenge von 1 Th. ungelöschtem Kalk, 1 Th. Chlorkalk, 1 Th. Weingeist

oder Essigsäure und 4 Th. Wasser mit der erforderlichen Menge Schwefelsäure etwa

2cbm,5 Chloroformdämpfe entwickelt, welche man

unter einem Druck von etwa 2at 2 Stunden lang auf

die Baumwolle einwirken läſst, worauf die Bleichung vollendet ist. Nun leitet man

ein Gemenge von Wasserstoff, Kohlensäure und Aetherdämpfen ein, woraut nach Verlauf

von 15 Minuten jeder Geruch aus den Bobbinen entfernt ist und dieselben dem Verkauf

übergeben werden können.

Um Jute zu bleichen, soll dieselbe

nach A. Girardoni (Englisches Patent Nr. 3359 vom 20.

August 1879) in eine mit Schwefelsäure angesäuerte Lösung von Kaliumdichromat

gebracht, sodann mit Chlorkalk oder unterschwefligsauren Alkalien und schlieſslich

mit übermangansaurem Kalium behandelt werden.

Nach J. M. Clement (Industrieblätter, 1880 S. 341) werden die zu bleichenden Gewebe zur Entfernung der Schlichte in

mit Hefe versetztes Wasser getaucht und nach beendeter Gährung in ein Oxydationsbad

gebracht, welches aus 1000l Wasser mit 0k,5 eines oxydirenden Salzes besteht. Zur

Herstellung dieses Salzes werden 670g

übermangansaures Kalium und 330g dichromsaures

Kalium oder 450g übermangansaures Kalium, 100g dichromsaures Kalium und 390g schwefligsaures Natrium in Wasser gelöst und zur

Krystallisation verdampft, wobei angeblich keine Zersetzung eintreten soll. Nach 1

Stunde kommt der Stoff in ein zweites Bad, bestehend aus 1000l Wasser, 1500g

schwefligsaures oder unterschwefligsaures Salz, 750g Schwefelsäure oder 875g Salzsäure und

250g kohlensaures Natrium oder Kalium. Nach

2stündiger Berührung spült man und bringt den Stoff in ein Bad von 370g unterchlorigsaurem Natrium, 2500g kohlensaurem Natrium und 1000l Wasser. Die Entfärbung von Baumwolle ist nach 8

bis 10 Stunden meistens erreicht; man hat nur noch zu spülen, ein zweites Bad 1

Stunde lang anzuwenden, wieder zu spülen und wie gewöhnlich zu appretiren. Bei

Leinwand sind diese Operationen in derselben Reihenfolge zu wiederholen.

Der mechanische Chlorbleichapparat

von Ch. Féron in Condé sur Noireau, Frankreich (* D, R.

P. Kl. 8 Nr. 12 749 vom 19. Mai 1880) bezweckt, die Handarbeit durch mechanische

Vorrichtungen zu ersetzen und das Chlorgas vollständiger auszunutzen, als dies

bisher geschah. Die beiden Hauptbestandtheile der in einem mit Glasscheiben

versehenen Kasten eingeschlossenen Maschine sind der Aufguſswagen A (Fig. 12

Taf. 17) und die Pumpe P; ersterer hat den Zweck, auf

die in der Kufe C befindliche Waare die Bäder von Chlor

und Säure in flüssiger

Form gleichmäſsig und ununterbrochen zu verbreiten, welche derselben mittels der

Pumpe P aus einer neben dem Kasten aufgestellten Kufe

zugeführt werden. Der mittels eines entsprechenden Getriebes und endlosen Ketten N über den Kasten C hin

und her geführte Aufguſswagen A ist am zweckmäſsigsten

aus Hartgummi oder aus Holz mit einem Ueberzug von Guttapercha gefertigt. Der

Pumpenkolben besteht am besten aus demselben Material, der Pumpenkörper aus Glas

oder Porzellan von genügender Stärke. Die Rohrverbindungen bestehen aus Kautschuk

oder Guttapercha mit eingelegter Spirale.

Zum Bleichen von geschliffenem Holz

nach dem erwähnten Verfahren (1880 237 331) verwendet die

Gesellschaft für Holzstoffbereitung in Grellingen bei Basel (* D. R. P. Kl. 55 Zusatz Nr. 11 954 vom 18. April 1880) den in Fig.

13 und 14 Taf. 17

dargestellten Apparat. Der ungebleichte, noch ungefähr 50 Proc. Wasser enthaltende

Holzstoff gelangt von der Nachpresse A in den Kasten

b, nachdem er vorher mit Hilfe der Messer- oder

Stachelwalze c in kleine Flocken zerrissen wurde. Von

hier aus werden die Flocken mittels des endlosen Tuches d, auf welchem kleine Querleisten angebracht sind, nach dem eigentlichen

Bleichkasten F befördert, in welchen die in den

Retorten g entwickelte schweflige Säure durch die

Rohrleitung h eingeleitet und dort mit dem Holzstoff in

innige Berührung gebracht wird. Um letztere möglichst vollkommen zu machen, wird der

Stoff in dem Kasten durch die mit Schlagleisten i

schraubenförmig besetzte Welle beständig aufgerührt und gleichzeitig der

Einströmungsöffnung des Gases entgegengeführt. Der an dem breiten Ende des Kastens

angelangte Holzstoff fällt alsdann durch die Oeffnung m

in den Behälter n, um von dort von Zeit zu Zeit

weggenommen und auf den Stock oder in Säcke geschlagen zu werden, woselbst die in

dem Stoff befindliche Säure ihre bleichende Wirkung fortsetzt und vollendet. Der

Behälter n steht mit dem Schornstein o in Verbindung, durch welchen das nicht absorbirte Gas

nach auſsen geleitet wird.

Tafeln