| Titel: | Ueber die Herstellung und Verwendung von Leuchtgas. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 212 |

| Download: | XML |

Ueber die Herstellung und Verwendung von

Leuchtgas.

(Patentklasse 26. Fortsetzung des Berichtes von S.

121 d. Bd.)

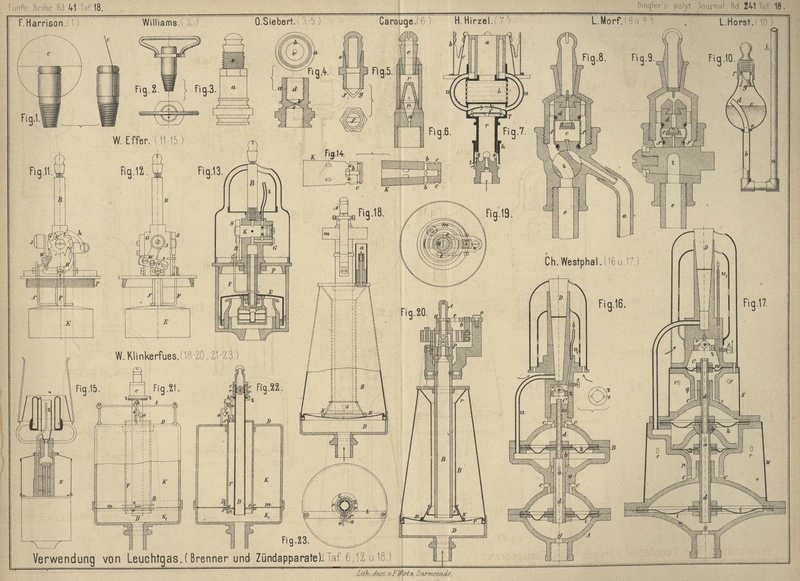

Mit Abbildungen auf Tafel 18.

Zur Herstellung und Verwendung von Leuchtgas.

Ein Vertheilungsapparat für die bei

Gaslampen abgehende Feuerluft von G. Hampel in

Chemnitz (* D. R. P. Nr. 13025 vom 18. Juli 1880) soll das Schwarzwerden der Decken

dadurch verhüten, daſs ein Schaufelrad mit horizontalen Kanälen, von der Feuerluft selbst in

schnelle Drehung versetzt, die Ruſstheilchen nach auſsen schleudert.

Gasbrenner. F. J. Harrison in London (* D. R. P. Nr.

9383 vom 27. September 1879) will, wie aus Fig. 1 Taf.

18 zu sehen, eine Metallplatte c auf dem Brenner so

befestigen, daſs der Schlitz oder eine der Bohrungen in zwei Theile getheilt wird.

Die Metallplatte wird etwas umgebogen, so daſs dieselbe zu der unbedeckten Oeffnung

des Brenners in einem Winkel von etwa 30° steht. – Die Behauptung, daſs dadurch die

Leuchtkraft des Gases erhöht werde, trifft selten (etwa bei hohem Druck) zu; meist

ist in Folge der Abkühlung das Gegentheil der Fall.

Williams (Revue

industrielle, 1881 S. 16) bringt zu dem gleichen Zweck und voraussichtlich

mit demselben Erfolge über dem Zweilochbrenner einen Metallstab an (vgl. Fig.

2 Taf. 18).

O. Siebert in London (* D. R. P. Nr. 8201 vom 1. März

1879) versieht die mit Gewinde versehene Hülse a seines

Gasbrenners (Fig. 3 bis

5 Taf. 18) mit einem Sitz b, in dessen Mitte

sich eine kleine Oeffnung c befindet. In das

Muttergewinde d wird der eigentliche Brenner e eingeschraubt, welcher unten mit einem bis

unmittelbar über die Oeffnung c reichenden Steg f versehen ist, während die Seiten Oeffnungen g haben, so daſs das aus der Oeffnung c des Sitzes strömende Gas nach oben um den Steg herum

und dann zum Brenner gelangt. Die zum Brenner gelangende Gasmenge kann regulirt

werden, indem der Brenner und mit ihm der Steg f

gedreht wird, so daſs der Raum zwischen dem Sitz b und

dem Steg f vergröſsert oder verringert wird.

Carouge-Brenner. Carouge in Paris (* D. R. P. Nr. 12268

vom 4. Mai 1880) läſst das Gas durch einen Schlitz a

(Fig. 6 Taf. 18) in den kegelförmig ausgehöhlten Raum n treten, wodurch der Gasdruck um ⅓ vermindert wird.

Von hier tritt das Gas durch mehrere kleine Löcher des Hohlkegels in den Raum r, dehnt sich hier nochmals aus und geht schlieſslich

zum Brenner e.

Ein Argandbrenner, welcher

namentlich für schweres Leuchtgas bestimmt ist, wurde von H.

Hirzel in Plagwitz-Leipzig (* D. R. P. Nr. 12 240 vom 4. Juli 1880)

angegeben. Das Gas tritt durch die Düse n (Fig.

7 Taf. 18) in das Rohr r; dieses besitzt

unten mehrere Oeffnungen o, welche durch die

verstellbare Hülse h so überdeckt sind, daſs durch die

Erweiterung l der Hülse je nach der höheren oder

tieferen Stellung derselben mehr oder weniger Luft zutreten kann. Gas und Luft

treten zusammen durch die Trommel T, in welcher durch

die mit versetzten Löchern versehenen Scheiben s eine

innige Mischung stattfindet. Die Hülse a, der Conus c, die Gallerie b, die

Rohre u und die Hülse L

für den Luftzutritt ins Innere der Flamme sind ähnlich wie bei den gewöhnlichen

Argandbrennern.

Zum gleichzeitigen Entzünden mehrerer

Gaslaternen will L. Morf in Berlin (* D. R. P.

Nr. 4473 vom 23. Juli 1878) Phosphorwasserstoff oder Wasserstoff verwenden, welches

von der Gasfabrik aus jeder Laterne zugeführt werden soll und durch das Rohr a und Hahn z (Fig.

8 und 9 Taf. 18)

in die Gummiblase c gelangt. Diese Blase trägt auf

einem beweglichen Gewicht d ein Gummiventil aus sehr

weichem Gummi. Schon bei geringem Drucke in der Röhre a

wird dieses gegen die obere conische Wandung gepreſst und verschlieſst sofort die

Ausströmungsöffnung, so daſs auch das Leuchtgas, welches durch das Rohr e der Laterne und durch den Stellhahn z in den Raum f eintritt

und so die Blase umgibt, jetzt nicht entweichen kann. Sollen die Laternen entzündet

werden, so verringert man den Druck des Gases in der Röhre a; alsdann sinkt das Gewicht d und auch das

Gummiventil; mithin kann jetzt Leuchtgas ausströmen, zugleich kann jetzt aber auch

das andere Gas entweichen und das Leuchtgas entzünden. Wird Wasserstoffgas

verwendet, so muſs dieses erst durch ein oben am Ventil befestigtes dünnes

Kupferröhrchen gehen, welches den Platinschwamm trägt, um das Gas zu entzünden. – Ob

dieser Vorschlag praktisch brauchbar wird, ist zweifelhaft.

W. Kunz in Marienburg, Westpreuſsen (* D. R. P. Nr.

8079 vom 26. März 1879) verbindet, wie dies bereits Stockwell (1877 226 * 362) ausführte, mit dem

Brennerhahn ein Schlagfeuerzeug als Gaszünder.

Selbstthätige Gasanzünder mit Benutzung einer

fortwährend brennenden kleinen Hilfsflamme wurden u.a. von Pickard, Hausmann (1879 233 * 307. * 309) und

Peschel (1880 235 * 130)

angegeben. Auch der Gaszünder von L. Horst in Linz a. Rh. (* D. R. P. Nr. 10194 vom 18. November 1879) hat ein solches fortwährend

brennendes Zündflämmchen i (Fig. 10

Taf. 18). Die Kupferröhren a und b enthalten Glycerin, welches bei erhöhtem Gasdruck

durch das geneigte Röhrchen d in den Ballon c getrieben wird; das Gas kann nun ungehindert zum

Brenner strömen, so lauge der Druck genügend stark ist. Läſst derselbe nach, so

tritt die Glycerinfüllung durch kleine Oeffnungen e im

Röhrchen d in die Röhre a

und b zurück und schneidet den Gaszutritt zum Brenner

ab. Im Halse f des Ballon befindet sich eine unten

geschlossene Hülse g, welche bei etwaigem Spritzen des

Glycerins verhindert, daſs Tropfen desselben in den Brenner gelangen.

W. Effer in Berlin (* D. R. P. Zusatz Nr. 8414 vom 14.

Juni 1878 und Nr. 10138 vom 29. November 1879) bringt unter dem groſsen Brennerrohr

R (Fig. 11 bis

15 Taf. 18) ein Gehäuse G für den Hahn K an. Letzterer ist zweimal rechtwinklig durchbohrt und

zwar so, daſs bei ⅛ Umdrehung von K einmal das

Hauptrohr geschlossen und bei der nächsten ⅛ Umdrehung wieder geöffnet ist. An dem

dünneren Ende des Hahnkegels, wo die kleine Entzündungsflamme z auf das Gehäuse des Hahnes aufgesetzt wird, ist derselbe abermals

zweimal senkrecht durchbohrt und zwar unter einem Winkel von 45° gegen die Bohrungen

für die Hauptflamme, so daſs bei jeder ⅛ Umdrehung entweder R geöffnet und z geschlossen, oder umgekehrt

R geschlossen und z

geöffnet ist. Um das Löschen und das Anzünden der kleinen Flamme z zu bewerkstelligen, bezieh. um das zur richtigen Zeit

nothwendige Gas in das Rohr der kleinen Flamme einzuführen, sind die zweiten

Bohrungslöcher an der Oberfläche des Kegels K mit

Aussparungen a (Fig. 14)

versehen und tritt dadurch das Gas vor dem vollständigen Erlöschen der groſsen

Flamme in das Rohr der kleinen Flamme und entzündet sich diese. Die kleinen

Aussparungen a stehen durch Kanäle b mit einer um den Hahnkegel herumgehenden Rinne c in Verbindung. Wird der Kegel so gestellt, daſs sich

die Hauptflamme allmählich schlieſst, so strömt der ganze Gasinhalt der Rinne c, der Kanäle b und der

groſsen Bohrung des Hahnkegels nach der kleinen Flamme und von dort bis an den

groſsen Brenner, an welchem sich die Flamme z

entzündet. Die Höhe der kleinen Flamme wird so lange bis an den groſsen Brenner

reichen, bis ⅛ Umdrehung des Kegels vollendet und nur die für z bestimmte Gasmenge durch die im hinteren Theile von

K angebrachten Bohrungen hindurchgelassen wird.

Beim Entzünden der groſsen Flamme R wird durch die

nöthige Drehung des Kegels wieder mehr Gas der kleinen Flamme zugeführt, dieselbe

verlängert sich, bis sie das Gas am groſsen Brenner entzündet, und wird bei der

vollendeten ⅛ Drehung gänzlich geschlossen. An dem Hahnkegel K selbst sitzt ein Sperrrad S mit einer

Anzahl von Zähnen, welche gleich ist der doppelten Anzahl der Bohrungen der

Hauptbezieh. Nebenflamme, um bei jeder ⅛ Umdrehung die eine Flamme zu löschen, die

andere zu entzünden. An der Glocke E des Regulators

befindet sich eine in einer oberen Verschluſsplatte P

geführte senkrechte Stange F, die an ihrem oberen Ende

eine seitlich drehbare Sperrklinke H angeschraubt hält.

Diese Klinke ist so regulirt, daſs bei jedem Hub der Regulatorglocke E der Kegel K nur um ⅛

seines Umfanges durch Eingreifen in das Sperrrad S

geschoben werden kann. Es befindet sich oberhalb seitlich von H noch eine zweite Sperrklinke h, welche beim Zurückgehen der Regulatorglocke E und dem Herunterrutschen der Klinke H an

den Zähnen von S die Rückdrehung des Kegels K verhindert. Rechtwinklig zu F ist eine andere senkrecht geführte Stange f

angebracht, welche mit einem Stift s in einen

Winkelhebel W mit Gewicht J greift. Durch Auflegen bezieh. durch Abnehmen von Beschwerungsplatten

auf die Regulatorglocke E wird der gewünschte

Entzündungspunkt festgestellt. Durch das Zusammenwirken des Gewichtes J mit dem Winkelhebel W,

in seinen verschiedenen Stellungen, wird nach Belieben jede Differenz, die entweder

durch vermehrten Verbrauch, durch verschiedentliche Durchmesser der Zuleitungsröhren

oder durch Terrain-

und Höhenverhältnisse entsteht, zwischen Zünden und Löschen hervorgerufen.

Das Anzünden der Flamme geschieht durch vermehrten Gasdruck und hebt sich dadurch die

abgedichtete Regulatorglocke; durch dieses Heben wird der Hahnkegel K mittels des Sperrrades S, der Klinke H und der Stange F um ⅛ gedreht und entzündet sich die groſse Flamme auf

die vorher beschriebene Art. Zum Löschen der Flammen muſs abermals Hochdruck gegeben

werden, der Hahnkegel wird durch das Heben der Glocke gedreht, die groſse Flamme

erlischt und die kleine entzündet sich auf dem Wege, wie oben beschrieben. Ueber den

ganzen Apparat ist eine Glocke gesetzt, um den Mechanismus vor Staub zu hüten und

zum Schütze für die kleine Flamme.

Eine zweite Verbesserung des Brenners besteht darin, die selbstthätige

Zündvorrichtung auch auf Rundbrenner (Fig. 15

Taf. 18) anzuwenden und diese Rundbrenner zur Straſsenbeleuchtung zu benutzen. Die

kleine Flamme z wird in die Mitte des Rundbrenners

hineingeführt. Zum Schütze der kleinen Flamme gegen Erlöschen und gegen die

Bewegungen der äuſseren Luft ist jene mit einem Schützcylinder a versehen, der jedoch noch Raum für die nöthige Luft

zum Brennen des Rundbrenners innerhalb desselben gewährt. Die Regulatorglocke E wird in einer Rinne, die durch das Gehäuse selbst und

durch einen Einsatz gebildet wird, mit Quecksilber abgedichtet. Um ein Ueberschütten

des Quecksilbers durch irgend welche Bewegung zu verhüten, ist dieser Einsatz nach

oben hin verjüngt und hat eine nach auſsen hin umgekrämpte Kante.

Bei dem in Fig. 16

Taf. 18 skizzirten selbstthätigen Gaszünder von Ch. Westphal in Frankfurt a. M. (* D. R. P. Nr. 12 955

vom 26. Februar 1880) ist in jeder der beiden Kammern A

und B zwischen die horizontale Theilfuge und zwei dünne

Metallringe eine biegsame Membran i bezieh. k eingeschraubt. Durch die Mitte der Membranen und in

der Achse des Apparates liegend geht ein aus zwei Theilen bestehendes Röhrchen d und mündet in eine dritte Kammer C ein. Hier sitzt auf einem eingeschraubten Ringe z ein kleines Ventil x,

das zur Erzielung eines besseren Schlusses eine gewisse Beweglichkeit besitzen soll

und daher oben ein Zäpfchen o hat, welches mit

genügendem Spielraum in einer Bohrung an der Decke der Kammer geht. Der Ring, auf

welchem das Ventil sitzt, hat kleine Rinnen t, durch

welche das Gas nach dem Zündröhrchen gelangen kann, dessen Oeffnung durch eine

Schraube s regulirt wird. Bei v und w ist das Röhrchen gasdicht

abgeschliffen und eingepaſst, so daſs kein Gas durch die Oeffnung c der Kammer B und A ins Freie strömen kann. Aus dem Räume unterhalb der

Membran k in der Kammer B

geht eine Röhre u nach dem Leuchtbrenner D. Durch dieses Röhrchen strömt nur dann Gas, wenn das Ventil b von seinem Sitze in der Kammer B abgehoben wird, so daſs das Gas dann durch die

Oeffnung a der Röhre d

dahingelangt.

Bei Tagesdruck gelangt das Gas durch das Röhrchen d und

die Rinnen t im Ventilringe z zu der während der Tageszeit immerwährend brennenden Zündflamme u1. Wird nun Zünddruck

gegeben, so schlägt die Zündflamme in die Höhe, das Ventil b hebt sich zugleich und es strömt dann Gas durch a und u nach dem Leuchtbrenner, wobei es sich

an der in die Höhe geschlagenen Zündflamme entzündet. Der gleichzeitige Druck des

Gases auf die beiden Membranen k und i treibt dann aber die Röhre d so weit in die Höhe, bis die obere als Ventilsitz gestaltete Oeffnung an

das Ventil x anstöſst und somit diese Röhre geschlossen

wird. Es kann dann kein Gas mehr zur Zündflamme gelangen und muſs diese deshalb

erlöschen. Der Druck des Gases kann nun auf den Normaldruck herabgemindert werden,

ohne daſs dabei das Röhrchen d sinkt, weil der Druck

auf die beiden Membranen i und k noch groſs genug ist, um dieses gegen das Ventil zu pressen. Wird nun

der Gasdruck auf den Löschdruck herabgemindert, so sinkt die Röhre d langsam herunter, es kann wieder Gas zu dem

Zündröhrchen u1

gelangen und es entzündet sich dasselbe hierauf wieder an dem Leuchtbrenner.

Allmählich sinkt aber das Röhrchen d weiter herab, bis

das Ventil b wieder aufsitzt; es erlischt der

Hauptbrenner, während die Zündflamme weiter brennt. Damit das Gas nicht zu schnell

zurückströme, ist die Oeffnung S angebracht, so daſs

dasselbe einigen Widerstand hierbei findet. Die Gröſse dieser Oeffnung wird nach dem

Standorte des Brenners veränderlich sein.

Bei dem zweiten Apparat (Fig. 17

Taf. 18) ist von allen Abdichtungen der Röhre d durch

Einschleifen in die Durchgangsöffnung Abstand genommen. Die Abdichtung ist eine

sichere, indem sie durch die Membranen v und w selbst geschieht, so daſs diese Membranen als Ersatz

für die Einschliffe bei v und tu in Fig. 16

anzusehen sind. Die aufsteigenden Hülsen p und q sollen dazu dienen, den bei c etwa eintretenden Staub in dem ringförmigen Sacke ablagern zu lassen,

woraus er beim Aufsteigen der Membranen wieder herausgeblasen wird. Die Mäntel M und N dienen zur

besseren Abhaltung des Staubes und sind mit Oeffnungen r versehen, durch welche die Luft ein- und austreten kann.

Das Eigenthümliche der neuen Zündvorrichtung von W. Klinkerfues in

Göttingen (* D. R. P. Nr. 12 062 vom 27. April 1880) besteht namentlich in der

Anwendung eines Metallthermometers m (Fig. 18 bis

20 Taf. 18), welches beim jedesmaligen Anwachsen der kleinen Nebenflamme

a erhitzt wird und dessen Spirale sich in Folge

dessen ausdehnt. Diese Bewegungen des Metallthermometers werden durch den Arm b übertragen auf die Doppelklinke e, welche um o drehbar gelagert ist, und auf

das Zahnrad H; dieses steht mit einem Ventil P in Verbindung, welches je nach der durch die Drehung

von H hervorgerufenen neuen Stellung die Gaszuströmung

zum Brenner A öffnet oder Kanäle von verschiedener

Gröſse mit A in Verbindung bringt, sowie die

Gaszuströmung wieder abschlieſst. Beim Oeffnen der Gaszuströmung wird gleichzeitig

die Hauptflamme an der vergröſserten Nebenflamme entzündet.

Der untere Theil des Apparates enthält einen Compensator, welcher verhindern soll,

daſs durch allmählich erhöhten Gasdruck die kleine Flamme groſs wird und die

Reihenfolge des Oeffnens, Regulirens und Schlieſsens stört. Der Compensator besteht

aus einem das Brennerrohr R umgebenden Hohlraum mit

zwei Kammern B und D,

welche durch eine leicht bewegliche, mit einer centralen Oeffnung versehene Wand E von einander getrennt sind. Für gewöhnlich, d.h. so

lange keine plötzliche Drucksteigerung von einiger Bedeutung erfolgt, verzehrt die

Nebenflamme nur so viel Gas, als durch die feinen Bohrungen r dringen kann, wobei sich eine nahezu constante Druckdifferenz für die

Kammern B und D herstellt.

Bei plötzlicher Steigerung des Gasdruckes wird das Uebergewicht in D groſs genug, die Scheidewand E zu heben und einen Kegel N aus Hartgummi o.

dgl., welcher um die innere Wand der Kammer B gelegt

ist, aufwärts zu schieben. Sobald dies geschehen, wird die gröſsere Oeffnung s frei und das Gas strömt in verstärkter Menge zur

Nebenflamme und vergröſsert dieselbe entsprechend (vgl. 1879 233 * 309).

Bei dem zweiten in Fig. 21 bis

23 Taf. 18 gezeichneten Apparat von W.

Klinkerfues (* D. R. P. Nr. 12139 vom 19. Februar 1880) dient der obere

Theil zum Oeffnen, Zünden, Reguliren und Löschen für die Hauptflamme, der davon

durch die Platte D geschiedene untere Theil zur

Aufhebung des Einflusses der zufälligen Schwankungen des Gasdruckes auf den

Obertheil. Eine kleine, fortwährend brennende Flamme bei f dient zum Zünden und ist auch eine ausgiebige Kraftquelle für die zum

Oeffnen und Schlieſsen nöthige Bewegung. Wird nämlich der Gasdruck durch Belastung

des Stationsregulators plötzlich vermehrt, so wird die kleine Flamme groſs, in

stärkerem Verhältniſs als andere Flammen, weil für sie plötzlich im unteren Theil

des Apparates ein neuer Gaskanal geöffnet wird. Sie schlägt dann bis zur schmalen,

aber ziemlich starken metallenen Lamelle l empor und

noch etwas darüber hinaus. Die mechanische Wirkung der Wärme zwingt die Lamelle,

nach oben auszubiegen, wodurch der an ihr befestigte Haken h in den Zahnkranz z hineingetrieben wird, da

der Haken h, weil sein Gegen arm mit dem Gewicht o gegen den Vorschlagstift v gedrückt wird, beim Hinaufgehen nicht ausweichen kann. Der Zahnkranz z wird also gedreht, mit ihm die Hülse c, welche das cylindrische Brennerrohr eng umschlieſst,

im Inneren aber Rinnen r hat, welche bei gewissen Stellungen mit

Oeffnungen im Brennerrohr übereinstimmen, bei anderen nicht, demnach dem Gase für

die Hauptflamme den Weg öffnen oder verschlieſsen, indem das Gasrohr zwischen der

oberen und der unteren Reihe von Oeffnungen bei i

geschlossen ist. Ist die Bewegung zum Oeffnen gewesen, so entzündet sich an der

kleineren die Hauptflamme. Wird die Flamme f wieder

klein, so erkaltet die Lamelle l und verliert ihre

Krümmung, der Haken gleitet an der Rückseite des nächsten Zahnes herunter, wobei der

Arm mit Gegengewicht o von dem Stift v abgehoben wird, bis er die Spitze des Zahnes passirt

hat; dann fällt er durch das Gewicht an den Vorschlagstift zurück, so daſs bei einer

neuen Drucksteigerung das Rad z wieder um einen Zahn

vorgedreht werden kann. Durch verschiedene Anordnungen der Oeffnungen im Brennerrohr

und der Rinnen in der Hülse c können verschiedene

Abtheilungen des Anzündens und Löschens hergestellt werden.

Um zufällige Druckschwankungen unschädlich zu machen, dient eine einfache

Vorrichtung, welche mit einem trockenen Regulator Aehnlichkeit besitzt. (Unter

Gasdruckgradienten oder Gradienten schlechtweg versteht man das Quotienten-Increment

des Gasdruckes, dividirt durch das entsprechende Increment der Zeit.) Der Vorzug

dieser Vorrichtung besteht darin, daſs die Thätigkeit des Apparates nicht von der

Höhe des Gasdruckes selbst, sondern von dem Betrage des Gradienten abhängt, den man

hinreichend in der Gewalt hat. Dieser zweite Haupttheil des Apparates besteht aus

einem Cylinder mit zwei Kammern K und K1. Durch die erstere

gehen zwei concentrische Rohre B und F, von denen das erstere, die untere Fortsetzung des

Brennrohres, offen in die untere Kammer hineinragt, während die andere mit derselben

gewöhnlich nur durch eine ganz kleine Oeffnung a in

Verbindung steht, welche das Gas für die Nebenflamme f

durchläſst. Bleibt nun der Gradient klein wie bei allen zufälligen Schwankungen des

Druckes, dieser mag auch sehr hoch werden, so bleibt dennoch die Flamme f klein, denn die Membran m, welche auf dem Dichtungsring s aufliegt,

bleibt ruhig auf letzterem liegen, weil in K sehr nahe

derselbe Druck sich herstellt wie in K1. Wird aber der Grad groſs, was sich mit geringem

Druck verträgt, so wird sogleich die Membran an einen Rand R der Röhre F angedrückt und die Flamme f nun durch die Oeffnungen o gespeist, folglich viel gröſser werden.

Tafeln