| Titel: | Kataraktsteuerung von O. Fernis in Isselburg. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 242 |

| Download: | XML |

Kataraktsteuerung von O. Fernis in

Isselburg.

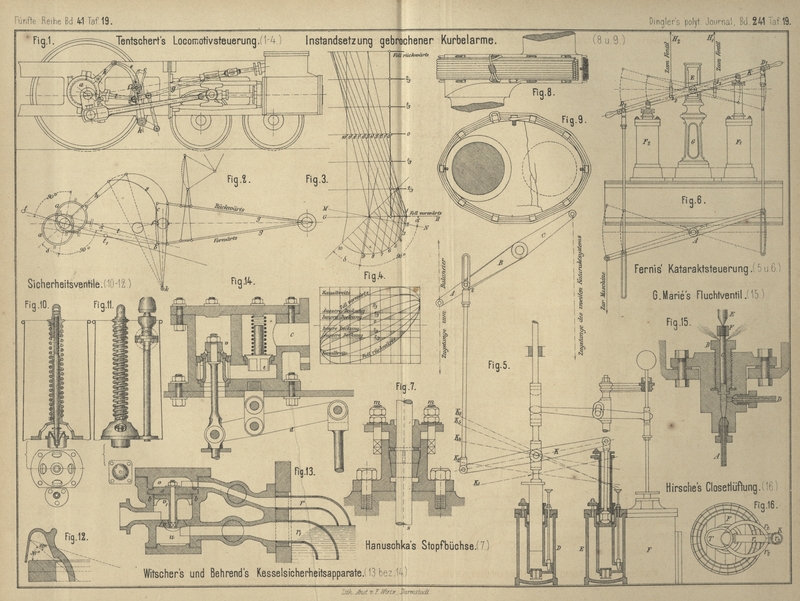

Mit Abbildungen auf Tafel 19.

Fernis' Kataraktsteuerung.

Während Davey (1876 219 *

10), Böttcher (1881 241 *

85) u.a. bei Wasserhaltungsmaschinen eine der Belastung entsprechende Regulirung des

Dampfzuflusses dadurch erzielten, daſs sie zur Bewegung der Dampfvertheilungsorgane

eine kleine Hilfsdampfmaschine benutzten, welche dem von der Maschine selbst

ausgehenden Antriebe der Vertheilungsorgane entgegen wirkte, sucht O. Fernis (* D. R. P. Kl. 14 Nr. 10 354 vom 23. Januar

1880 und Zusatz * Nr. 12990 vom 5. September 1880) den gleichen Zweck durch einen

Hilfskatarakt zu erreichen. Es sei in Fig. 5

F etwa das Einströmungsventil für das untere Ende des

stehend gedachten Cylinders. Dasselbe wird bewegt von dem Katarakt D aus. Der mit dem Kolben des letzteren verbundene

Hebel K stützt sich mit dem einen Arm auf den Kolben

des Hilfskataraktes E, während der andere Arm mit einem

Hebel B in Verbindung steht. Hebel B erhält gleichzeitig mit einem zu einem zweiten

Kataraktpaar führenden Hebel C durch den auf gleicher

Welle sitzenden Hebel A von dem Balancier der Maschine

aus eine schwingende Bewegung.

Der gezeichneten Stellung entsprechend hat der Dampfkolben soeben seinen Niedergang

vollendet; es ist eine Pause eingetreten, die Hebel A,

B und C sind also gleichfalls in Ruhe. Die

Katarakte sind sich selbst überlassen und sinken. Während des letzten Theiles seines

Hubes hebt der Plunger von D das Ventil F (und zugleich das obere Auslaſsventil), der Dampf

tritt dann unter den Kolben und dieser beginnt seinen Aufgang, mit ihm die Hebel A und B. Der Hebel K habe in diesem Augenblick etwa die Lage K1. Katarakt D bleibt nun in Ruhe, während E weiter herabgeht, und zwar sinkt E bei

normalem Gange der Maschine in gleichem Maſse, als der Hebel B steigt; der Zapfen z liegt dabei oben im

Schlitz der Zugstange an. Wenn der Plunger von

E unten aufsetzt, befindet sich die Maschine etwa auf

Mitte Hub, der Hebel B in horizontaler Stellung und K in der Lage K2. Während der zweiten Hälfte des Hubes bleibt dann

E in Ruhe, D wird

aufgezogen, der Hebel K allmählich in die Lage K3 übergeführt und

gegen Ende des Hubes bei K5 das Ventil F (sammt dem oberen

Auslaſsventil) wieder geschlossen. Beim Kolbenniedergang wird darauf der Katarakt

E wieder aufgezogen, während D etwas sinkt, so daſs der Hebel K wieder in die Ausgangsstellung zurückkehrt. – Wenn

aber die Geschwindigkeit der Maschine wächst, so wird der Katarakt E nicht so schnell sinken, als der Hebel B steigt; es wird folglich das Aufziehen des Kataraktes

D schon beginnen, ehe der Plunger von E unten angekommen ist. In Folge dessen wird der

Ventilschluſs schon etwa bei der Lage K4 des Hebels K

eintreten, oder es wird wenigstens eine Drosselung des Dampfes durch theilweisen

Schluſs der Ventile stattfinden.

Die in Fig. 6 Taf. 19 skizzirte Anordnung (Zusatzpatent Nr. 12990) zeigt die

Vereinfachung, daſs von zwei Steuerkatarakten F1 und F2 der eine als Hilfskatarakt für den anderen dient.

Der Hebel K, welcher in den Punkten D1 und D2 abwechselnd von dem

Hebel A gehoben wird und an welchen einerseits die

beiden Kataraktkolben, andererseits die Ventil Zugstangen H1 und H2 angehängt sind, hat wie bei der ersten Anordnung

keinen festen Stützpunkt. Der in seiner Mitte befindliche Drehzapfen ist an einem

Gleitstück E angebracht, welches in dem Säulchen G vertical geführt wird. Es sei etwa H2 mit dem unteren

Einlaſs- und oberen Auslaſs-, H1 mit dem oberen Einlaſs- und unteren Auslaſsventil

verbunden. Erstere sind während des letzten Theiles des Kolbenniederganges oder

auch, nachdem Hebel A mit der Maschine schon zur Ruhe

gekommen war, durch den sinkenden Katarakt F2 geöffnet; die letzteren sind geschlossen, der

Katarakt F1 ist

aufgezogen. Die Maschine beginnt den Aufgang, der Hebel K wird bei D2

gehoben und Katarakt F2

aufgezogen, während F1

sinkt. Findet beides mit gleicher Geschwindigkeit statt, so werden, nachdem der

Hebel K seine Mittellage überschritten hat, die Zapfen

i1 und i2 die Ventilzugstangen

erfassen und gegen Ende des Kolbenhubes den Ventilwechsel herbeiführen. Geht die

Maschine schneller, als dem Sinken des Kataraktes F1 entspricht, so wird der Gleitklotz E gehoben und der Drehpunkt des Hebels K rückt weiter nach F1 zu; das untere Einlaſs- und das obere

Auslaſsventil werden dann durch i2 früher geschlossen, das untere Auslaſs- und obere

Einlaſsventil aber erst, nachdem die Maschine schon kürzere oder längere Zeit zur

Ruhe gekommen ist, durch den sinkenden Katarakt F1 geöffnet. Man kann demnach durch passende

Regulirung der Katarakte die Geschwindigkeit der Maschine festsetzen. Füllung und

Hubpausen werden sich dann bei zu- oder abnehmender Belastung entsprechend

selbstthätig ändern.

Whg.

Tafeln