| Titel: | Walzwerk zur Herstellung gewölbter Bleche. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 261 |

| Download: | XML |

Walzwerk zur Herstellung gewölbter

Bleche.

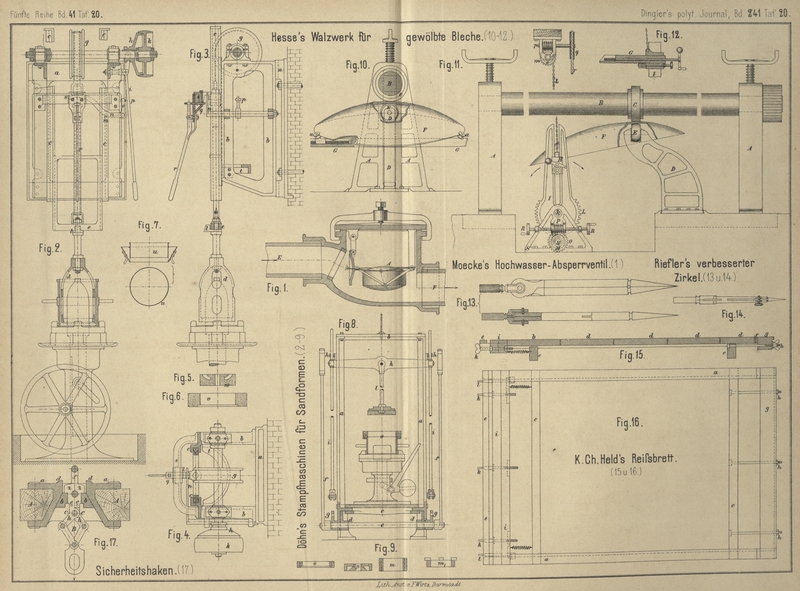

Mit Abbildungen auf Tafel 20.

Hesse's Walzwerk zur Herstellung gewölbter Bleche.

Die Maschine zum Auswalzen von gewölbten Blechen für Dampfkessel, Vacuumpfannen u.

dgl., welche von F. A. Hesse Söhne in Heddernheim bei Frankfurt a. M. (* D. R. P. Kl. 49 Nr. 11 524 vom 11. Mai 1880) patentirt wurde,

wirkt mittels einer cylindrischen Scheibenwalze und einer Rolle mit gewölbter

Oberfläche, welche man sich als Theil einer Kugel vorstellen kann; dabei sind

geeignete Vorrichtungen angebracht, um die kugelförmig auszuwalzende Blechplatte

nach allen Richtungen hin bewegen zu können.

Zwischen den Ständern A (Fig. 10 bis

12 Taf. 20) läuft in Lagern, die in der bekannten Weise durch

Schraubenspindeln vertical auf- und abbewegt werden können, die Welle B; mit ihr ist die Scheibe C fest verbunden, deren Walzfläche cylindrisch oder ganz schwach concav

geformt ist. Genau unter dieser Scheibe C läuft, auf

dem Ständer D gelagert, die Scheibe oder Rolle E; ihre Lauffläche ist stark nach einer Kugelfläche

gewölbt. Zwischen C und E

befindet sich nun die auszuwalzende Blechscheibe F.

Wird B in Drehung versetzt und C gegen E gepreſst, so walzen C und E das Blech, falls

sie sich nicht genau im Scheitel der Blechkappe F

befinden (in diesem Falle würden sie sich auf einem gröſsten Kreise der Kugelcalotte

bewegen), in einer Spirale aus; bei diesem Vorgang wird das Blech dünner, die

Wölbung desselben stärker und der Flächeninhalt gröſser.

Das Auswalzen geschieht in kaltem Zustande; damit nun dies mit gehöriger Genauigkeit

und Gleichförmigkeit erfolgen kann, darf die Blechkappe bei ihrer Bewegung nicht

sich selbst überlassen bleiben, sondern muſs unterstützt und geführt werden. Das

Blech liegt deshalb auſser auf der Rolle E auf den

beiden Führungsrollen a (Fig. 10),

welche auf einem wagrechten Tragbalken G durch Schraube

und Handrad verstellbar sind; auſserdem kann aber auch der ganze Tragbalken G durch Zahnstange und Schneckenrad in seiner

Längsrichtung hin- und herbewegt werden. Die Enden dieses Tragbalkens gehen durch

die Köpfe H hindurch, die in gabelförmigen Ständern I senkrecht auf- und abbewegt werden können. Zu diesem

Zweck ist an jedem der Köpfe H eine Oese angebracht,

mittels welcher sie an die Ketten l angehängt sind. Die

Ketten l werden auf Trommeln m aufgewickelt, deren Welle in Deckenlagern s

läuft. Das eine Ende der Trommelwelle trägt das Schraubenrad o, dessen Schnecke p auf gleicher Welle mit

der Seilscheibe q sitzt. Wenn nun die Scheibe q mittels des Handseiles r

gedreht wird, so werden die beiden Köpfe H in den

Gabeln I und dadurch auch der Tragbalken G parallel zu sich selbst auf- und abbewegt.

Schlieſslich ist der Tragbalken G auch noch in einer

dritten Richtung beweglich, weil die beiden gabelförmigen Ständer I gleichzeitig um eine gemeinsame horizontale Welle k schwingen können, welche in den Ständern S läuft. An jeder der Gabeln I befindet sich der Zahnkranz L, in welchen

das Getriebe M eingreift; beide Rädchen M haben die Welle N

gemeinsam, welche durch Schraubengetriebe O, P und

Handkurbeln R gedreht werden kann.

Durch die dreifache Beweglichkeit des Tragbalkens G und

durch die Beweglichkeit der Tragerollen a auf G ist man im Stande, der Blechkappe jede beliebige Lage

zu geben.

Tafeln