| Titel: | Ueber Neuerungen an Fangvorrichtungen. |

| Autor: | S–l. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 265 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an

Fangvorrichtungen.

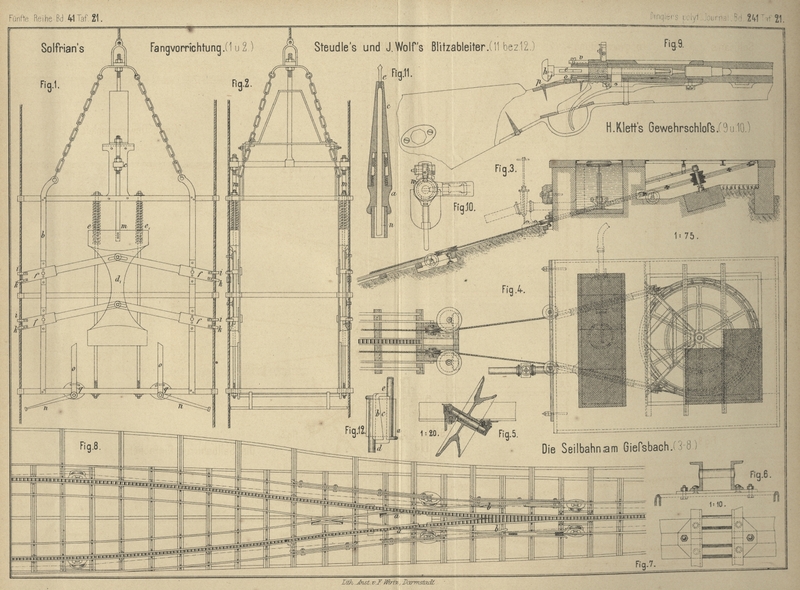

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Ueber Neuerungen an Fangvorrichtungen.

Um auch in denjenigen Schächten, in welchen nach dem Vorgange von

englischen und belgischen Gruben sowie von St. Etienne die Leitung für die

Schachtfördergefäſse nicht aus hölzernen oder eisernen Bäumen oder Schienen, sondern

lediglich aus angespannten Drahtseilen hergestellt ist,

bei eintretenden Brüchen der Förderseile ein Fortgehen der Gestelle zu verhüten, hat

Heinr. Solfrian in Beerendorf bei Bochum (* D. R.

P. Kl. 5 Nr. 4048 vom 26. Juli 1879) eine Fangvorrichtung construirt, welche in Fig.

1 und 2 Taf. 21

veranschaulicht ist und deren Wirkung folgende sein soll: Mittels der Spiralfedern

e, e1 wird das

durch die Zugstange m mit dem oberen Gerüsttheil in

Verbindung stehende Stück d1, sobald ein Seilbruch stattfindet und dadurch der Querbalken c nicht mehr nach oben gezogen wird, nach abwärts

gedrückt und mit ihm die daran und am Rahmen b des

Fördergerüstes in Gelenken beweglichen Hebel f. An

ihren Enden bilden diese Hebel spitze Winkel mit etwas Abrundung und tragen hier je

einen das Führungsseil umschlieſsenden Bügel i sowie

eine offene Gabel k. Erhalten nun die Hebel in Folge ihres Niederganges

eine horizontale Stellung, so werden die Gabeln k die

Führungsseile nach auſsen drücken, die Bügel i dagegen

sie nach innen ziehen, so daſs in den Seilen kurze Bogen entstehen, welche das

Weitergehen des Gerüstes hindern. Natürlich wird eine solche Seilbiegung auch dann

eintreten, wenn das Gerüst auf Fangböcken o. dgl. sich aufsetzt, was an der

Hängebank und auf den Füllörtern häufig geschieht, so daſs an diesen Punkten eine

sehr schnelle Abnutzung der Führungsseile stattfinden würde. Um dies aber zu

vermeiden, sind unten am Gerüst die Winkelhebel no,

welche nur bis zum Punkte q Spielraum haben,

angebracht. Beim Aufsetzen des Gerüstes werden die Arme n in die Höhe gedrückt, dadurch o unter das

Stück d1 geschoben und

so dessen Herabgehen, damit auch die Wirkung der ganzen Vorrichtung verhindert.F. Nitzsch stellt in seiner preisgekrönten

Abhandlung über „Fangvorrichtungen an Bergwerksförderungen“ (Verhandlungen des Vereines zur Beförderung des

Gewerbfleiſses, * 1879) S. 363 die Zweckmäſsigkeit der

Drahtseilleitung im Allgemeinen sowie des Abfangens der fallenden Förderlast

durch dieselbe sehr in Frage; auch die oben beschriebene Vorrichtung zeigt

wieder, eine wie starke Inanspruchnahme der Seilleitung unvermeidlich ist,

sei es nun dadurch, daſs das Fördergestell nach Einklemmen der Seile noch

ein Stück niedergleitet, oder daſs es festgehalten auch die gesammte

fallende Last plötzlich der Tragfähigkeit der Seilleitung aufbürdet, welche

nicht wie andere Leitungen durch vielfache Befestigungen eine erhöhte

Widerstandsfähigkeit erhalten kann.

Um der Anwendung der bei den meisten Fangvorrichtungen üblichen

Federn ein Ziel zu setzen und das Eingreifen jener im Falle Seilbruches mit

gröſserer Sicherheit herbeizuführen, will M. Busse in

Breslau (* D. R. P. Kl. 5 Nr. 6727 vom 30. August 1879) für die Fördergerüste ein Nebenseil anbringen, welches sich auf mit der

Seilscheibe verbundener besonderer Trommel auf-, bezieh. abwickelt; das Ende dieses

Nebenseiles würde derart durch Ketten, Hebel u.s.w. mit der Fangvorrichtung

verbunden werden, daſs durch ein schärferes Anziehen jenes Seiles das Eingreifen der

Fangvorrichtung herbeigeführt wird. Hat man beispielsweise eine durch Keilpressung

wirkende Fangvorrichtung, so wird der Vorgang nach Busse folgender sein: Das Nebenseil zieht, wenn bei aufwärts gehendem

Gerüste der Seilbruch erfolgt, weil Seilscheibe und Nebenseil-Korb sich weiter

drehen, die Keile an, welche das fallende Gerüst erfassen und gegen die Leitbäume

pressen; beim Abwärtsfördern sollen beim Seilbruch die Keile ihre

Bewegungsgeschwindigkeit beibehalten, während das abgerissene, mit gröſserer

Geschwindigkeit fallende Gerüst sie erfaſst und somit die Vorrichtung in Wirksamkeit

setzt. – Hiernach ist die durch das Nebenseil auf die Fangvorrichtung wirkende Kraft

lediglich die Trägheit der im Umgang befindlichen Seilscheibe und des damit

verbundenen Korbes; wie weit solche in der Praxis ausreicht, würden ausgedehnte

Versuche erst erweisen

müssen; jedenfalls aber läſst die Möglichkeit des Falles, daſs beispielsweise bei

aufgehendem Gerüst der Seilbruch zwischen Seilscheibe und Korb eintritt, demnach

jene nicht in ihrer gehabten Bewegungsrichtung beharren läſst, sondern ihr eine

entgegengesetzte plötzlich mittheilt, die Frage aufwerfen, ob nicht der Korb für das

Nebenseil seine Bewegung unabhängig von der Seilscheibe erhalten könne.

Im Anschluſs sei hier auf ein in erster Linie

für den bergmännischen Techniker besonders interessantes und werthvolles Werkchen

hingewiesen, auf die in den Verhandlungen des Vereines zur

Beförderung des Gewerbfleiſses, 1879 * S. 345 bis 406 veröffentlichte

preisgekrönte Abhandlung von F. Nitzsch: Ueber

Fangvorrichtungen an Bergwerksförderungen. – Der Verfasser unterzieht

zunächst die Förderung im Allgemeinen und deren Einwirkung auf Seil und Fördergerüst

einer theoretischen Betrachtung, bespricht hierauf die Erfordernisse der

Fangvorrichtungen, die Mittel, denselben zu genügen, und mannigfache Verstöſse gegen

die Sicherheit ihrer Wirkung, wobei auch verschiedene werthvolle Winke über

Anwendung verschiedener Principien und die mögliche vollkommenere Ausnutzung

derselben gegeben werden, und schlieſst hieran die Beschreibung von 75 verschiedenen

Fangvorrichtungen, in nachstehend kurz skizzirter Weise gruppirt:

1) Fangvorrichtungen, welche sofortiges Aufhalten des sich selbst

überlassenen Gestelles durch Vorschieben von Riegeln oder Haken auf besonders dazu

angebrachte Knaggen, Fahrtsprossen, Zahnstangen oder Sitze in den Leitungen bewirken

(Princip Büttgenbach).

2a) Vorrichtungen mit

beweglichen Fangklauen, welche ihren Stützpunkt in der Leitung des Gestelles,

bezieh. in besonders angebrachten Fangbäumen (vgl. Machecourt's Apparat) suchen und das frei gewordene Gestell mit

gemildertem Stoſse auffangen (Princip Machecourt,

Fontaine). – 2b) Die Vorrichtungen von

Calow und Jaquet,

welche Klauen mit zwei horizontal über einander liegenden, keiligen Schneiden führen

und so den Uebergang bilden zu Gruppe 3.

3) Vorrichtungen, welche mit stumpfen, aber mit mehreren

horizontalen, parallel über einander sitzenden, bald mehr, bald weniger keiligen

Schneiden besetzte Flächenklauen führen, deren oberste Schneide immer den ersten

Angriff in die Leitung macht. Die gezahnten Flächen sind theils gerade, vertical

stehende (Princip Libotte, Schönemann), theils

kreissectorenförmig gerundete (Princip White und Grant).

4) Vorrichtungen, bei welchen Keile sich zwischen die Innenflächen

der Leitungen und die Wandungen des Gestelles, oder zwischen die Seitenflächen der

Leitungen und besondere Ansätze am Gestell klemmen und durch erzeugte Reibung

letzteres zum Stillstand bringen (Princip Fourdrinier).

5) Vorrichtungen, welche mittels der an Hebelarmen angebrachten

Klemmen, Klemmschuhe, scharfkantigen Backen die aus hölzernen Bäumen oder

Drahtseilen bestehenden Leitungen zwischen sich klemmen, ohne Rücksicht auf die

diesem Verfahren nothwendige Begrenzung (Aytoum, Kneissel,

King u.a.)

6) Hieran endlich schlieſsen sich noch die Fangvorrichtungen von

Sparre, Eichenauer, Eickhoff und Reinhold Ardelt sowie Hoppe, welche, wenn auch auf verschiedene Weise, doch sämmtlich den Zweck

verfolgen, die Bewegung des fallenden Gerüstes zu bremsen, also allmählich zu

verzögern und nach und nach in die Ruhelage überzuführen.

Eine zweite Arbeit über denselben Gegenstand:

Beschreibung, Theorie und Wirkungsweise der

Fangvorrichtungen an Aufzügen und Fördereinrichtungen der Bergwerke von Maiſs in Berlin, bringt die Berg- und Hüttenmännische Zeitung, 1879 * Nr. 41 ff. Verfasser beschreibt

zunächst 56 verschiedene Fangvorrichtungen, welche er, wie uns scheint, weniger

glücklich und praktisch als Nitzsch folgendermaſsen

gruppirt:

1) Vorrichtungen, welche mit Einschnitten versehene Leitungen

erfordern.

2) Solche, welche mit dem fangenden Theil auf der inneren Seite

der Leitbäume (bezieh. besonderer Fangbäume) wirken.

3) Vorrichtungen mit Wirkung auf die Innenfläche der Leitbäume,

wobei der fangende Theil ein Keil ist.

4) Vorrichtungen, bei welchen Keile auf die Seitenflächen der

Leitbäume wirken.

5) Apparate mit excentrischen Scheiben.

6) Apparate, bei welchen die fangenden Vorrichtungen nicht mehr

volle excentrische Scheiben sind, sondern ein Theil derselben als Klaue verwendet

wird.

7) Vorrichtungen zum Fangen des Gestelles bei Drahtseilleitungen

und eisernen Leitbäumen.

An diese Aufzählung bezieh. Beschreibung schlieſst sich dann die

Besprechung der Theorie der Fangvorrichtungen und ihrer Wirkungsweise an.

Unter dem Titel: Kritik der Fangvorrichtungen an Förderkörben veröffentlicht Selbach in Oberhausen eine umfangreiche, höchst

verdienstliche Arbeit in der Zeitschrift für das Berg-,

Hütten- und Salinenwesen im preuſsischen Staate,

1880 * S. 1 bis 78, auf welche wir ganz besonders aufmerksam machen. Referent

betrachtet diese Arbeit vor Allem deshalb als der allgemeinsten Berücksichtigung

sowie eines eingehenden Studiums werth, weil sie nicht allein die hervorragendsten

der bereits bestehenden Fangvorrichtungen einer eingehenden Kritik unterzieht,

sondern auch sich bemüht, auf rechnerischer Grundlage die Erfordernisse

festzustellen, welche an eine gute Fangvorrichtung zu stellen sind, weil sie

besonders auch die Hauptmomente feststellt, welche bei Construction neuer

Vorrichtungen in erster Linie im Auge zu behalten sind, soll wirklich etwas

Rationelles geschaffen werden; gleichzeitig ist bei den Untersuchungen der Art des

Materials für Seile, Leitungen und Fangvorrichtung ihres Einflusses auf Construction

und Dimensionirung gedacht.

Groſser Werth ist darauf zu legen, daſs der Verfasser wohl als der

Erste vor Allem Rücksicht darauf nimmt, welche Anforderungen an eine Fangvorrichtung

zu stellen sind, welche ein mit Mannschaft besetztes Gerüst vor dem Sturze zu

bewahren bestimmt ist, daſs er daher nicht allein die Höhe in Betracht zieht, auf

welche ein Mensch, ohne ernstliche Nachtheile zu erfahren, fallen kann, sondern auch

mehrfach den Druck berechnet, welchen ein auf dem Gerüst befindlicher Mensch bei

verschiedenen Weisen der Arretirung des Gerüstes zu ertragen haben würde.

Als Haupterforderniſs einer zweckmäſsigen Fangvorrichtung

bezeichnet Selbach daſs dieselbe ihre Wirksamkeit so

schnell beginne, daſs das besonders gefahrvolle – weil jener entgegen wirkende –

Schleudern des gerissenen Seiles und dessen Schleifenbildung erst beginnt, wenn

mindestens das Bremsen des Förderkorbes bereits begonnen hat.

Es folgen weiter Untersuchungen, welche der Verfasser mit

Rücksicht auf Einwirkung des Luftwiderstandes, auf den Einfluſs von Gewichten auf

die Bewegung des Fangapparates, auf die verschiedenen Arten der Arretirung, auf die

Wirkungen des nachstürzenden Seiles u.s.w. anstellt. Die Schluſsworte des Verfassers

lauten: „Den vorstehenden Aufsatz überblickend, komme ich zu der Ansicht: 1) daſs

für die jetzigen Fördergeschwindigkeiten nur noch allmählich abfangende

Fangvorrichtungen passen und daſs unter diesen diejenigen mit Bremsbacken die

besten sind – abgesehen von der Köpe'schen und der amerikanischen

Pendelsicherheits-Vorrichtung; – 2) daſs den Motor derselben eine fremde Kraft

bilden muſs, welche mit der Schwerkraft, dem

Luftwiderstand und der Reibung nichts zu thun hat; – 3) daſs, abgesehen

von sonstigen Vortheilen, im Interesse eines schnellen Angriffes der Fänger

unbedingt eiserne oder stählerne Leitschienen zu wählen sind.“

S–l.

Tafeln