| Titel: | Die Seilbahn am Giessbach. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 269 |

| Download: | XML |

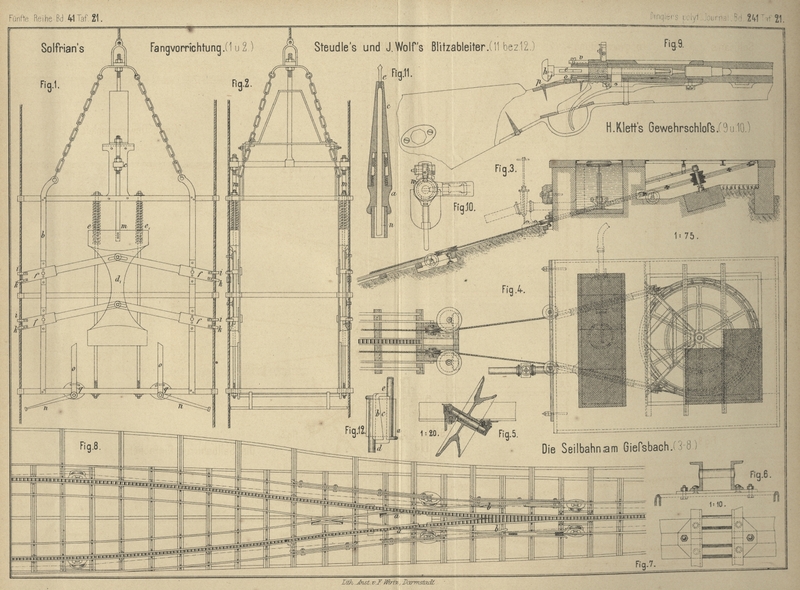

Die Seilbahn am Gieſsbach.

Mit Abbildungen auf Tafel 21.

Die Seilbahn am Gieſsbach.

Den Besuchern des Gieſsbaches – des weltberühmten Wasserfalles von 300m Höhe im Canton Bern an der Nordseite des

Faulhorns – ist von dem Besitzer des in der Nähe befindlichen Gasthofes eine neue

Annehmlichkeit durch die Anlage einer kleinen Touristenbahn vom

Dampfschifflandungsplatze am Lienzersee bis zum Gasthof geboten worden. Diese 346m lange und sehr interessante Bahn (vgl. Fig.

3 bis 8 Taf. 21),

welche die Vorzüge einer Seilbahn mit der Sicherheit der Zahnradbahn verbindet,

läſst in der glücklichen Lösung der Aufgabe, sowie in der Einfachheit und Billigkeit

der Anlage und des Betriebes nichts zu wünschen übrig. Die Bahn ist mit Ausnahme

einer kurzen Strecke, durch welche die Kreuzung von zwei Zügen ermöglicht wird,

eingleisig und hat in der Mitte eine Steigung von 280‰, am oberen Ende jedoch 320‰

und unten 240‰. Diese Steigungsänderung hat den Zweck, um das Ingangsetzen von oben

und das Anhalten der Züge unten zu erleichtern. Die Spurweite beträgt 1m.

Beide Züge sind an ein und dasselbe Drahtseil befestigt, welches über eine groſse

Seilrolle am oberen Ende der Bahn gelegt ist. Befindet sich also der eine Zug unten,

so steht der andere oben und die Bewegung der Züge geschieht entweder einzig und

allein nur durch das Gewicht der oben eingestiegenen Personen, oder durch die

Schwere von Wasser, welches in Behälter der Wagen oben eingefüllt und unten am See

wieder abgelassen wird. Das Füllen dieser Behälter erfolgt von einem gemauerten

Sammelraum aus, welcher von einer Wasserleitung gespeist wird. Die Entleerung der

Behälter geschieht selbstthätig; hierzu dient ein am Boden angebrachtes groſses

Tellerventil, dessen Spindel in Form eines Stiftes durch den Behälterboden ragt.

Kommt nun der Wagen am Ende der Bahn an, so läuft dieser Stift auf den Schenkel

eines Winkels im Bahngeleise auf, das Ventil wird gehoben und das Wasser läuft ab.

Zur Verständigung der Führer über die zu fassende Wassermenge dient eine

Telegraphenleitung mit Läutewerk.

Da beide Züge am nämlichen Seil befestigt sind, so kreuzen sie sich stets auf

derselben Stelle der Bahn, welche hier in genügender Länge zweigleisig angelegt ist.

Damit die Ausweichung der beiden Züge selbstthätig durchgeführt werden kann, sind

die Spurkränze der Wagen des einen Zuges inwendig, des anderen auswendig, wodurch

stets der eine Zug nach rechts, der andere nach links über die Schienenkreuzung

geführt wird. Sind die Züge an einander vorüber gefahren, so gelangen sie beide

wieder in das Hauptgeleis. Selbstredend muſste auch in der Kreuzung die Sicherheit

mittels Zahnrad und Zahnstange beibehalten werden, welche Schwierigkeit dadurch behoben

wurde, daſs die Oberkanten der Zahnstangenzähne auf gleicher Höhe mit dem

Schienenkopf liegen und in die betreffenden Zähne bei a

(Fig. 8) für den Durchgang des Spurkranzes eine Rille eingehobelt ist, so

daſs das Rad fast unvermerkt die Zahnstange überläuft und auf der Schiene weiter

rollt. Damit der Wagen auch über das Seil ohne Hinderniſs und ohne Nachtheil für

dasselbe geleitet wird, ist an richtiger Stelle, bei b,

der innere Schienenstrang der beiden Geleise schräg durchschnitten und die Führung

des Seiles so tief gelegt, daſs der Spurkranz, ohne dasselbe zu berühren,

darüberrollt.

Die Regulirung der Geschwindigkeit des Zuges erfolgt von Hand durch kräftige Bremsen

mittels geeigneter Hebelübersetzung auf zwei Bremsklötze aus Bronze, welche gegen

eine Riffelscheibe aus Stahl auf der Achse des Wagens gepreſst werden. Hierdurch

kann man den Wagen anhalten, sowie dessen Schnelligkeit nach Belieben mäſsigen. Zur

vollkommenen Sicherheit ist noch eine selbstthätige Bremse angebracht, welche mit

dem Seil in Verbindung steht und bei allfälligem Bruch desselben, den Wagen anhält.

Diese Bremse wirkt mit zwei ebensolchen Bremsklötzen auf das Zahnrad und wird von

einem Gewicht (120k) an einem langen Hebel bei

Nachlassen der Seilspannung oder Bruch des Seiles durch Herabfallen des Hebels

bethätigt.

Das Drahtseil ist aus englischem Tiegelguſsstahl hergestellt und besteht aus einer

Hanfseele und 5 Litzen mit je 14 Drähten von 2mm

Dicke, welche einen Durchmesser von 23mm

ausmachen. Der Kranz der groſsen Seilrolle (3m

Durchmesser), um welche das Seil nur einmal geschlungen ist, ist zur Vermehrung der

Reibung zwischen Seil und Rollenkranz mit Segmenten aus Nuſsbaumholz gefüttert und

das Seil wird in Abständen von 14 bis 16m von

guſseisernen Seilrollen (24cm Durchmesser, 8cm hohe Ränder) getragen.

Die Anordnung des oberen Theiles der Bahn ist in Fig. 3 und

4 ersichtlich. Die Befestigung des Oberbaues geschieht theils auf dem

gewachsenen Boden, theils auf einer Ueberbrückung von Schluchten, auf ersterem

mittels Eichenschwellen von 1m,6 Länge, 18cm Breite, 15cm

Dicke, welche auſser der Verbindung durch die Schienen, noch zur Sicherheit durch

Längsschwellen von ⊔-Eisen verbunden sind, auf letzteren durch Zoreseisen von 12cm Höhe, welches gleichzeitig die Schwelle auf der

Brücke bildet. Auſserdem wird der ganze Oberbau durch eine Anzahl Mauersätze am

Abrutschen verhindert.

Die Wägen (6rädrig) zur Aufnahme der Personen sind nach englischem System äuſserst

leicht gebaut; die gegenüber stehenden Sitzplätze befinden sich auf gleicher Höhe

und über diesen ragen einige Pfosten empor, welche das mit Segeltuch überspannte

Dach tragen. Auf der oberen Seite des Wagens ist eine Platform für den Führer angebracht, von wo aus

er die unter dem Wagen befindlichen Wasserkästen füllen und die Geschwindigkeit des

Zuges reguliren kann. (Nach dem Organ für die Fortschritte

des Eisenbahnwesens, 1881 S. 49.)

Tafeln