| Titel: | Ueber Apparate zur Bestimmung der atmosphärischen Feuchtigkeit. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 297 |

| Download: | XML |

Ueber Apparate zur Bestimmung der atmosphärischen

Feuchtigkeit.

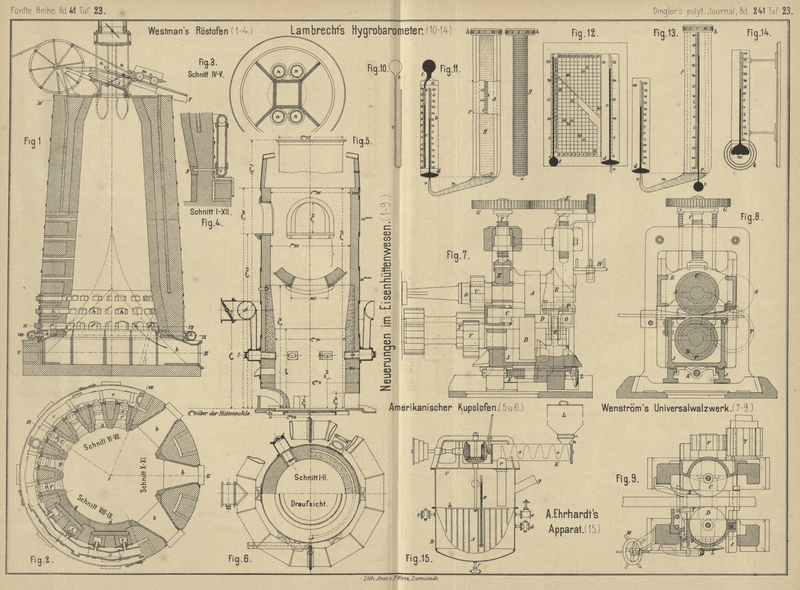

Mit Abbildungen auf Tafel 23.

Apparate zur Bestimmung der atmosphärischen

Feuchtigkeit.

Bei dem sogen. Hygrobarometer von

W. Lambrecht in Göttingen (* D. R. P. Kl. 42 Nr. 12

951 vom 18. Juli 1880) ist in einem Glascylinder a

(Fig. 10 und 11 Taf. 23)

eine mit Thermometergradeintheilung versehene Platte b angebracht

und von unten das Verdunstungsthermometer c so

eingeschmolzen, daſs nur die untere Fläche seines Quecksilberbehälters d mit der Luft in Verbindung steht, während der obere

Theil des Behälters vom Cylinder a umschlossen ist. Der

Quecksilberbehälter d dieses Thermometers ist platt und

an seiner unteren Seite nur gerade so viel gerundet, daſs der Luftdruck keine

Wirkung auf das Quecksilber ausüben kann. Ferner ist der untere Theil dieses

Behälters abweichend von anderen Thermometern gerauht und mattirt.

Die bisherigen Verdunstungsthermometer waren wie die gewöhnlichen Thermometer

eingerichtet und um ihren runden oder cylindrischen Quecksilberbehälter wurde ein

leichter Zeugstoff gebunden, welcher, wenn er angefeuchtet wurde, sich zusammenzog

und, wie Lambrecht meint, einen Druck auf das

Quecksilber ausübte, woraus dann eine Ungenauigkeit folgte, welche mehrere

Zehntelgrad betrug. Die neuere Construction gestattet aber die Anwendung eines

leichten Flieſs- oder Saugpapieres, welches auf die untere Fläche des

Quecksilberbehälters d aufgelegt wird und sich bei

seiner Anfeuchtung erweitert, so daſs also keinerlei Druck auf das Quecksilber

ausgeübt werden kann. Da nun der obere Theil des Behälters in einem geschlossenen

Cylinder steckt und so durch schlechte Wärmeleiter gegen die Einwirkung von

Temperaturschwankungen geschützt ist, so erhält man die sogen.

Verdunstungstemperatur durch einfaches Auflegen einer runden Papierscheibe aus

Saugpapier. Eine derartige Anwendung von stets gleichmäſsigen Verdunstungsflächen

bietet auſserdem noch den Vortheil, daſs man nach dem Abgang der nach

Cubikcentimeter berechneten Flüssigkeit, die sich in dem Behälter g zur Speisung der Papierscheibe befindet, ersehen

kann, wie viel die Verdunstungsmenge beträgt.

In den Glascylinder a führt ferner von oben die Röhre

e des Luftthermometers t so ein, daſs sie hinter der Porzellanplatte b hinunter und von unten durch einen Einschnitt in der letzteren vorn

wieder hinaufgeht. Der in bekannte Kugelform hergestellte Behälter dieses

Thermometers ist in der oberen Oeffnung, ungefähr an der Stelle, wo er in die Röhre

übergeht, in den Cylinder a eingeschmolzen und bildet

so den oberen dichten Verschluſs für die letztere. Zur Zuführung der Flüssigkeit

behufs Anfeuchtung des Saugpapieres dient der Apparat A, welcher aus einem doppelwandigen Cylinder f

besteht mit unten conisch zulaufendem schrägem Ansatz n, dessen Ende v wieder nach oben gebogen ist und

in eine kleine Düse ausläuft, welche von unten die Mitte des Saugpapieres auf d berührt. Der Cylinder f

wird so weit mit leicht verdunstender Flüssigkeit – wie Wasser, Spiritus o. dgl. –

gefüllt, bis die Oberfläche dieser Flüssigkeit die gleiche Höhe mit der Düsenöffnung

erreicht hat. Es wird zu diesem Zweck in den Cylinder f

ein mit der Flüssigkeit gefüllter Cylinder g

eingesetzt, welcher oben

mit seinem Knopfe h auf dem Cylinder f ruht und diesen ziemlich dicht verschlieſst. Dieser

Cylinder g ist bis auf eine kleine Oeffnung o in dem etwas gerundeten Boden geschlossen und reicht

so weit in den Cylinder f hinein, daſs diese Oeffnung

die Oberfläche der Flüssigkeit im Cylindertheile n

gerade berührt, so daſs der Wasserstand in diesem Theile n stets in derselben Höhe erhalten wird. Zwischen der äuſseren Wandung des

Cylinders g und der inneren von f befindet sich ein mit Luft gefüllter Zwischenraum, welcher wie die

ebenfalls mit Luft gefüllte Doppelwand des Cylinders f

dazu dient, die Flüssigkeit vor Ausdehnung bei plötzlich eintretender

Temperaturerhöhung und vor Gefrieren bei gelindem Frost zu schützen. Bei sehr

niedriger Temperatur wäre die Füllung mit Spiritus o. dgl. vorzuziehen. Die obere

Fläche des Cylinders f kann wie die untere Fläche des

Knopfes h etwas abgeschrägt sein, um den Cylinder g bei nicht ganz genauer Arbeit so reguliren zu können,

daſs die Oeffnung o stets die Wasserfläche in n genau berührt.

Der äuſsere Glascylinder f ist mattirt und nur ein

schmaler Streifen i von der Breite eines Feldes der

weiter unten erwähnten Thaupunktzahlentabelle ist an der vorderen Seite durchsichtig

geblieben. Der auf dem Cylinder f aufliegende Rand des

Kopfes h des Wassercylinders g ist an seiner Auſsenseite in gleiche Theile getheilt, die mit Zahlen

versehen sind, welche der Scale der Thermometer entsprechen; die Theilstriche sind

senkrecht nach unten bis an das untere Ende des Cylinders g verlängert. Ebenso ist der Cylinder g

seiner Länge nach in gleicher Weise in gleiche Theile getheilt und durch die

Theilungspunkte sind parallele Linien um den Umfang des Cylinders gezogen. Hierdurch

entstehen Felder, welche die erforderlichen Thaupunktzahlen enthalten.

Uebereinstimmend mit den Theillinien auf der Länge des Cylinders g ist auf dem äuſseren Cylinder f neben dem durchsichtigen Streifen i eine

mit Gradzahlen der Thermometer versehene Scale angebracht. Zur Ermittlung des

Thaupunktes oder der relativen Feuchtigkeit, direct in Graden, oder auch der Zahl

des Dunstdruckes wird man daher den inneren Cylinder g

nur so zu drehen brauchen, daſs die Zahl am Knopfe h,

welche dem vom Luftthermometer t angezeigten

Temperaturgrade entspricht, über den durchsichtigen Schlitz t zu stehen kommt. Es wird dann in dem Streifen i neben der mit dem auf dem Verdunstungsthermometer c angezeigten Grade entsprechenden Zahl das Feld zu

finden sein, welche der Thaupunkttemperatur, der relativen Feuchtigkeit der Luft

oder auch der Zahl des Dunstdruckes entspricht, welche Zahlen sich früher nur aus

der Differenz der beiden Thermometer durch sehr mühsame Rechnung finden lieſsen.

Es kann auch, wie in Fig. 13

Taf. 23 veranschaulicht, das Luftthermometer t ohne

jede Scale direct neben dem Schlitz i des Cylinders f angebracht und das Verdunstungsthermometer c gesondert in einen oben geschlossenen Glascylinder

a eingeschmolzen werden. Die Thaupunktzahl erhält

man in diesem Falle dadurch, daſs man die dem vom Verdunstungsthermometer c angezeigten Grade entsprechende Zahl am Rande des

Knopfes h über den Schlitz i dreht und das Feld neben dem Höhenpunkt der Quecksilbersäule von t sucht. Die auf diesem Felde befindliche Zahl ist die

gewünschte.

Statt die Zahlen für die obigen Werthe auf einem Cylinder hfg anzubringen, kann der Cylindermantel auch, wie in Fig. 12

gezeigt, ausgebreitet als Platte benutzt und diese mit den Zahlen und Feldern

versehen werden. Da, wo dann auf der Tafel die Ablesungen der beiden Thermometer

sich kreuzen., findet man den Thaupunkt oder die relative Feuchtigkeit oder den

Dunstdruck, je nachdem die Tafel berechnet ist. Man kann auch, wenn man eine groſse

Verdunstungsfläche zur Messung der verdunsteten Wassermenge haben will, unter den

Quecksilberbehälter d eine schwer oxydirende

Metallplatte ankitten und auf diese ein Papier von gröſserem Formate legen, wodurch

das Instrument in seiner Eigenschaft als Feuchtigkeitsmesser keinerlei Störung

erleidet. In gewissen Fällen kann man das Instrument auch dadurch noch einfacher

gestalten, daſs man nur ein Thermometer mit flachem, aber möglichst kleinem

Quecksilberbehälter d benutzt. Man wendet dann bei

diesem einen Thermometer eine Flüssigkeit an, welche rascher verdunstet als Wasser,

wie beispielsweise Schwefelkohlenstoff, welche aber auch kein Wasser aus der Luft

aufnimmt, also ein constantes Verdunstungsvermögen hat. Wenn man bei diesem

Thermometer unter dieser Verdunstungsflüssigkeit die Scale des Thermometers in

entsprechender Weise verschiebt und überhaupt nach empirisch erprobten Formeln

abändert, so kann man an dem einen Thermometer direct den Thaupunkt oder die

Thaupunkttemperatur ablesen. Ein solches Instrument hat auſserdem den Vortheil, daſs

es auch bei sehr strengem Frost gebraucht werden kann, da die schneller verdampfende

Flüssigkeit nicht gefriert.

Das in Fig. 14

Taf. 23 dargestellte neue Barometer, „Thermo-Barometer“ genannt, welches vorzugsweise in Verbindung mit

dem obigen Hygrometer angewendet werden soll, besteht aus einem ähnlichen

Quecksilbergefäſse wie das Verdunstungsthermometer c

und läuft, wie ein Thermometer, in eine mit einer Scale versehene, geschlossene,

luftleere Röhre aus. Bemerkenswerth ist die Auszackung, Auslochung oder Riffelung

des dem Luftdrucke ausgesetzten Bodens m des breiten,

flachen Quecksilberbehälters. Um diesen zur Luftdruckmessung construirten

Quecksilberbehälter nur dem Drucke der Luft, nicht aber der Einwirkung einer

Temperaturveränderung derselben auszusetzen, isolirt man den Behälter durch Umgebung

mit schlechten Wärmeleitern, wie z.B. mit unbewegter Luft gefüllte Kugeln k, die mit kleinen Löchern versehen sind, um nur den

Luftdruck auf die gezackte untere Fläche wirken zu lassen.

F. Tschaplowitz in Proskau beschreibt in den Landwirthschaftlichen Versuchsstationen, 1881 Bd. 27 *

S. 65 ein Hygrometer, bestehend in einer 2l fassenden Flasche mit engem, in Cubikcentimeter

eingetheiltem Halse, welcher in Schwefelsäure eingetaucht wird. Der

Feuchtigkeitsgehalt wird aus der Volumenabnahme berechnet. Der Apparat ist weniger

handlich als die früher (1879 234 * 48. 1880 236 * 66) besprochenen.

Tafeln