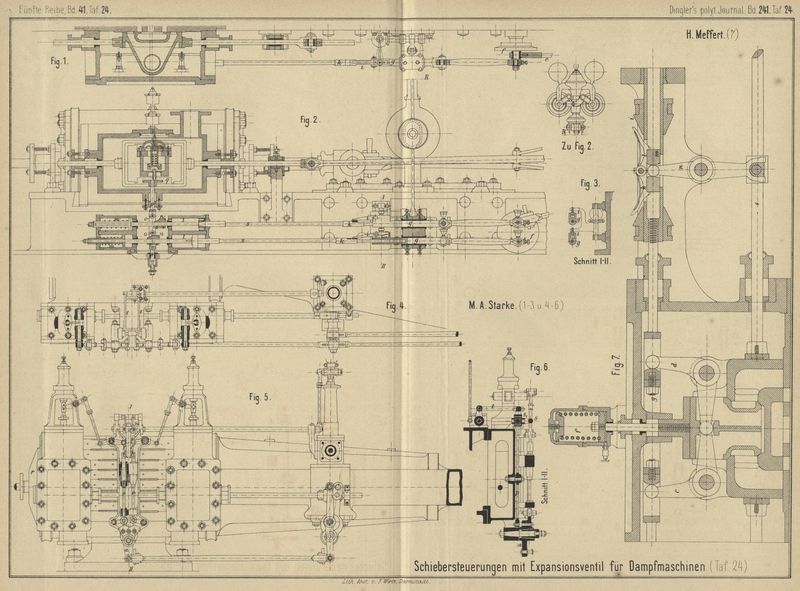

| Titel: | M. A. Starke's und H. Meffert's Schiebersteuerungen mit Expansionsventil für Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 332 |

| Download: | XML |

M. A. Starke's und H. Meffert's Schiebersteuerungen mit

Expansionsventil für Dampfmaschinen.

Patentklasse 14. Mit Abbildungen auf Tafel 24.

Schiebersteuerungen mit Expansionsventil für

Dampfmaschinen.

Steuerungen mit gewöhnlichem Schieber und Expansionsventilen sind schon seit längerer

Zeit bekannt. Sie wurden in der Regel in der Weise ausgeführt, daſs ein auf oder vor

dem Schieberkasten angebrachtes Ventil von einem Daumenmuff mit schraubenförmiger

Abfallkante bewegt wurde, welche, auf der Spindel des Regulators oder auf einer

Steuerwelle befindlich, direct oder indirect mit der Hülse desselben verbunden war.

Nach Einführung der auslösenden Steuerungen lag es nahe, die Ventile mit einem

Auslösemechanismus zu versehen, und derartige Anordnungen sind denn auch in neuerer

Zeit mehrfach ausgeführt worden. Man kann diese combinirten Schieber- und

Ventilsteuerungen in zwei Hauptklassen theilen, nämlich in solche, bei welchen der

Ventilsitz im Schieber liegt, das Ventil also an der Bewegung des Schiebers

theilnehmen muſs, und solche, bei welchen der Ventilsitz im Schieberkasten bezieh.

in einem besonderen Gehäuse festliegt. Zu der ersten Klasse gehört u.a. die

Steuerung von F. Reusing (1879 233 * 436). Dort sind zwei Ventile benutzt,

deren Achsen in der Schubrichtung des Schiebers liegen. Dieselben müssen vor

Umkehrung der Schieberbewegung geschlossen werden, gestatten also nur geringe

Füllungen.

Bei der Steuerung von M. A. Starke in Hirschberg, Schlesien (* D. R. P. Nr. 3529 vom 13. April 1878) trägt der kastenartige Schieber

ein Ventil (vgl. Fig. 1 bis

3 Taf. 24), dessen zur Schieberrichtung senkrechte Spindel auf dem

Querstück q bei der Bewegung des Schiebers hin- und

hergleitet. Das Querstück q aus gehärtetem Stahl ist

oben auf einer in den Schieberkasten hineinragenden Stange p befestigt, welche mit Hilfe der auf Rollen o einwirkenden keilförmigen Knaggen n bei

jeder Kurbelumdrehung zweimal gehoben wird und dabei das Ventil öffnet. Die

entsprechende Bewegung der Knaggen n geht von einer

Scheibe f aus, welche durch ein Excenter eine

schwingende Bewegung erhält. Mittels zweier Lenkstangen werden von f die beiden prismatisch geführten Klinkenträger g gleichmäſsig in entgegengesetztem Sinne hin- und herbewegt, wobei

die Klinken i gegen die Backen k der Steuerstangen s stoſsen und diese mit

den darauf befestigten Knaggen n bis zur Auslösung

vorschieben. Letztere erfolgt durch Anstoſs der Klinken an die mit dem Regulator

verbundenen Auslösestifte (vgl. Schnitt I-II Fig. 3). Für

den Rückgang der Stangen s kommen die Federn m und Luftbuffer l zur

Wirkung. Der schnelle Schluſs des Ventiles wird durch eine in seiner Höhlung

befindliche Feder gesichert. Wegen des nöthigen todten Ganges zwischen Klinken i und Backen k sowie

zwischen Knaggen n und Rollen o und zwischen Querstück q und Ventilspindel

p ist dem Expansionsexcenter eine gröſsere

Voreilung (etwa 50 bis 60°) zu geben.

Eine zweite Anordnung von M. A. Starke (* D. R. P. Nr.

4242 vom 13. April 1878 nebst Zusatz * Nr. 12111 vom 22. Juni 1880) ist der zweiten

Hauptklasse mit festliegendem Ventilsitz zuzurechnen. Es sind hier, wie aus Fig.

4 bis 6 Taf. 24 zu

ersehen, welche die neuere Anordnung des Zusatzpatentes zeigen, zur Vermeidung

langer Dampfkanäle zwei gesonderte Schieberkasten mit je einem darauf gesetzten

Ventilgehäuse vorhanden. Die Bewegung der Ventile geht wieder von einer schwingenden

Scheibe a aus, deren oberer Theil zwei Hubdaumen

bildet. Auf diese stützen sich unter Einschaltung von Rollen die prismatisch

geführten Stangen e, welche bei ihrem abwechselnd

erfolgenden Aufgange auf die Klinken f einwirken, von

denen die Bewegung durch Hebel und Zugstangen auf die Ventile übertragen wird. Der

den Auslöser bildende Bolzen s1, welcher in dem Winkelhebel s befestigt ist (vgl. Schnittfigur 6), erhält von der

Scheibe a aus durch Vermittlung des Hebels p ebenfalls eine hin- und hergehende Bewegung. Die

Verstellung des Auslösers vom Regulator geschieht mittels der Zugstange t durch Drehung des Winkelhebels s. Die Bewegung der Scheibe a, wie auch des Vertheilungsschiebers, erfolgt durch Excenter unter

Einschaltung von Hebeln. Bei der früheren Anordnung (D. R. P. Nr. 4242) war eine

besondere Steuerwelle angeordnet, von welcher aus sowohl Schieber, als Hubscheibe

angetrieben wurden. Ferner standen die beiden Hubstangen e nicht neben, sondern hinter einander, wobei einige Theile in ungünstiger

Weise auf Drehung beansprucht wurden.

Ob diese Starke'schen Steuerungen sehr viel günstiger

wirken als die eingangs erwähnten, bei welchen das Expansionsventil durch einen

verschiebbaren Daumenmuff mit schraubenförmiger Abfallkante bewegt wird, dürfte zu

bezweifeln sein, da auch bei jenen Daumenscheiben benutzt sind und ein schneller

Ventilschluſs sich auch mit solchen allein ohne Anwendung von Klinkenmechanismen

erreichen läſst. Endlich dürfte auch die Verschiebung des Daumenmuffes nur wenig

mehr Arbeit erfordern als die Verstellung des Auslösers bei der

Starke'schen Steuerung. Der mehrfache Kraftschluſs mit

höherer Paarung und den vielen Federn (auſser bei den Ventilen und Klinken ist auch

bei den Stangen e der Rückgang durch Federn gesichert)

ist jedenfalls ein Nachtheil der Steuerung. Vor der oben erwähnten Reusing'schen Steuerung haben beide Anordnungen von Starke den Vorzug, daſs der Ventilschluſs sowohl

während des Vorganges, als auch während des Rückganges des Schiebers stattfinden

kann, also beliebig groſse Füllungsgrade zulässig sind.

Der letzterwähnte Vorzug mangelt wieder der in Fig. 7 Taf.

24 gezeichneten Steuerung von H. Meffert in Kalk bei Köln (* D. R. P. Nr. 14 361 vom 7. December 1880), welche dagegen den Vortheil

gröſserer Einfachheit bietet. Wie die Starke'sche

Steuerung Fig. 1 bis

3 arbeitet auch diese mit einem im Schieber gelagerten Ventil, welches

seine Bewegung von der Schieberstange s aus durch den

Hebel n, die Zugstange g

und die beiden Winkelhebel c und d erhält. Die Stange g

geht nämlich auſserhalb des Schieberkastens in ein Rohr über, welches einen kleinen

Kolben m enthält. In einen Schlitz des letzteren greift

der obere Arm des Hebels n, so daſs derselbe sich

gleichmäſsig mit der Schieberstange, aber im entgegengesetzten Sinne hin- und

herbewegt und dabei abwechselnd die Klinken k und l, welche an g gelagert

sind, mitnimmt. Geht also z.B. der Schieber mit den Lagern der Hebel c und d aus der

gezeichneten Mittelstellung nach links, so wird das Kölbchen m – und durch Vermittlung der Klinke l auch

die Stange g – nach rechts geschoben und hierdurch ein

schnelles Oeffnen des Ventiles erzielt. Ist durch Anstoſs der Klinke an den

keilförmigen, auf g verschiebbaren Auslöser i die Klinke ausgehakt worden, so wird das Ventil durch

die Feder f geschlossen und dabei die Stange g wieder nach links geschoben. Sie bewegt sich dann

gleichmäſsig mit dem Schieber weiter, während das Kölbchen m seinen Weg in entgegengesetzter Richtung fortsetzt. Hat die Auslösung

vor der Umkehrung des Schiebers nicht stattgefunden, so tritt sie überhaupt nicht

mehr ein. In der Zeichnung ist der Schieber ohne Ueberdeckung dargestellt; doch ist

kein Grund vorhanden, welcher dies nöthig machte.

Whg.

Tafeln