| Titel: | Neuerungen an Feilenhaumaschinen. |

| Autor: | Mittag |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 342 |

| Download: | XML |

Neuerungen an Feilenhaumaschinen.

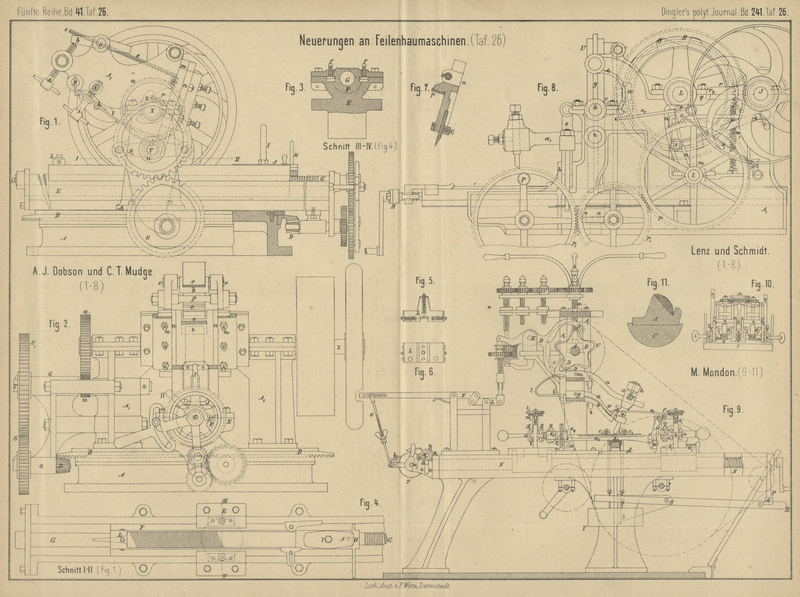

Patentklasse 49. Mit Abbildungen auf Tafel 26.

Neuerungen an Feilenhaumaschinen.

Trotzdem die gröſsten Schwierigkeiten, welche sich der

vortheilhaften Wirkung der Feilenhaumaschinen entgegenstellten, durch die

Constructionen der letzten Jahre als gehoben zu betrachten sind, vermögen sie sich

doch keinen gröſseren Eingang zu erkämpfen, weil ein allerdings nicht unberechtigtes

Vorurtheil gegen dieselben vorhanden ist, welches sich an dem hohen Preis und der

häufigen Reparaturbedürftigkeit dieser Maschinen stöſst. So geeignet gerade die

Feilenhauerei für den maschinellen Betrieb erscheint, so hat es doch lange gedauert,

ehe man zu guten Resultaten kam, wennschon das Princip jener ersten Maschinen zur

Grundlage der heutigen Constructionen dient. Die Hauptschwierigkeiten machten die

Erzeugung der Regelmäſsigkeit des Hiebes, sowie die Vermeidung des Abprellens des

Schlagmeiſsels – beides Dinge, deren gehörige Einhaltung beim Hauen mit der Hand im

Gefühl eines geschickten Arbeiters ebenso liegt, wie die Erkennung von Fehlern,

welche entstehen, wenn die Hiebe in Folge eines schiefen Schlags auf den Hammer auf

der Breite der Feile nicht gleich tief einsetzen, oder wenn ungleiche Härten im

Material vorkommen.

Die Vorschläge, welche man machte, um eine allen diesen und den Anforderungen auf

Einfachheit, Schnelligkeit der Arbeit, Billigkeit und Ausdauer möglichst

entsprechende Maschine zu construiren, lassen sich in drei Gruppen theilen. Die

erste Gruppe schlieſst die ältesten Maschinen ein, nämlich solche, bei denen der

Haumeiſsel in einem Fallgewicht befestigt ist, um – durch eine Daumenwelle o. dgl.

gehoben – auf die zu bearbeitende Feile herabzufallen, welche letztere mit einem

Schiebermechanismus in Verbindung steht und von diesem unter dem Kopf des

Schlaghammers vorwärts und rückwärts bewegt wird (vgl. W.

Shilton 1834 52 * 179. H. Breithaupt 1835 55 339. 57 437. Bernot und Greenwood 1864 174 * 337). –

Die Maschinen der zweiten Gruppe suchen an Stelle des Schlages den Druck zu setzen

und zwar aus dem Grunde, weil die Maschinen der ersten Gruppe nur ein einseitiges

Behauen der Feilen zulassen und der fertige Hieb dieser Seite trotz aller Unterlagen

von weichem Metall beim Behauen der anderen Seite leiden würde. Diese Gruppe ist

durch die Maschine von G. Winslow (1848 110 * 248) vertreten; es sind hier die Meiſsel in zwei

Klinken gelagert, welche im erforderlichen Winkel gegen die Seiten der Feile

eingestellt werden und durch Druck den Feilenhieb erzeugen sollen. Diese Anordnung

hat mangänzlich verlassen. – Die dritte Gruppe ahmt die Handarbeit nach, indem sie

Hammer und Meiſsel getrennt zur Anwendung bringt.

Zur ersten Gruppe gehörig ist die Feilenhaumaschine von A. J. Dobson und C. T. Mudge in New-York, welche für Deutschland von Lenz und Schmidt in Berlin (* D. R. P. Nr. 3798 vom 5.

März 1878) vertreten wird. Das Eigentümliche dieser in Fig. 1 bis

7 Taf. 26 dargestellten Maschine besteht in dem stetigen, aber mit

periodisch wechselnder Geschwindigkeit stattfindenden Vorschub, sowie in der

Einrichtung, daſs die Feile nicht wie bisher von der Spitze nach dem Heftende hin

gehauen wird, wodurch die bereits gehauenen Stahlfasern verletzt werden, sondern

umgekehrt vom Heftende nach der Spitze hin, wodurch eine Verdichtung der Stahlfasern

bewirkt werden soll.

Auf dem kreisförmigen Grundgestell A ist ringsherum an

der Oberfläche ein Falz eingeschnitten, in welchem der gezahnte Kranz B eingelassen ist, dem durch das Getriebe D eine Kreisbewegung gegeben wird. Im Mittelpunkt der

Platte A ist um einen starken Zapfen das Gestell E drehbar, welches zur Aufnahme einer Gleitbank F von kreisförmigem Querschnitt eingerichtet ist. Eine

Schraubenspindel G führt durch die Mitte der Bank F und ertheilt dieser eine horizontale Bewegung. Dieser

Schlitten F dient zur Führung der Feile; um aber

vorkommende Unregelmäſsigkeiten ausgleichen zu können, durchläuft die Länge der

Schraube G beiderseits eine mit einer gleichen Nuth im

Gestell E correspondirende Nuth, in welche die Köpfe

der Schrauben f (Fig. 3)

hineinragen. Am Ende der Gleitbank F befindet sich eine

zur Schraube G passende halbe Mutter H, welche mittels eines Handgriffes aufgeklappt und

auſser Eingriff mit G gebracht werden kann, um die

Gleitbank zum Zweck der Herausnahme oder Einlegung einer neuen zu behauenden Feile

mittels des Griffes I aus dem Schlitten E herauszuziehen. Ist die halbe Mutter mit der Schraube

G wieder in Eingriff, so sorgt eine Schluſsscheibe

mit Griff J für ihre sichere Lage.

Zum Einspannen des Feilenstieles dient eine stellbare Vorrichtung L, welche in Fig. 5 und

6 besonders dargestellt ist. Dieser Stielhalter hat oben und auf beiden

Seiten Stifte mit Federn und Klemmschrauben; die Stifte passen sich jedem Stiel von

selbst an, während der übrige Feilentheil durch beliebige Mittel festgespannt

wird.

Zwei senkrechte starke Träger A1 sind auf dem Grundgestell A der Maschine befestigt und mit einem Querstück P versehen. Ein Traggestell Q wird mittels

Schrauben an einem der Böcke A1 befestigt und dient zur Aufnahme einiger

Arbeitstheile. S und S1 sind zwei excentrische Zahnräder: S1 sitzt auf der Welle

T, welche sich in Lagern des Gestells Q dreht, und erhält seinen Antrieb durch Zahnräder u und a von der Hauptwelle

X. Durch S1 wird die Bewegung auf S und auf das Getriebe D übertragen.

Die Bewegung des Haumeiſsels geschieht in folgender Weise: Ein Federsattel b dreht sich in dem Zapfen c und kann sein Ende mittels Handschraube d

höher oder tiefer gestellt werden, je nachdem der Druck der Feder e vergröſsert oder vermindert werden soll, um den Hieb

des Haumeiſsels stärker oder schwächer ausfallen zu lassen. Eine Gelenkstange h dreht sich frei beweglich um die Achse g und ist in ihrer Höhenlage durch eine Schraube j verstellbar, welche von der Achse i gehalten wird. Eine Feder l ist an der unteren Fläche der Stange h

befestigt und ist ihre Spannung durch die Handschraube j regulirbar.

Der Meiſselhalter bewegt sich in einer passenden Führung n, welche an den Trägern A1 befestigt ist. Auf eine am Meiſselkopf befindliche

Rolle o wirken die Enden der Federn e, während das Daumenrad z

auf der Hauptwelle X gegen die untere Fläche einer mit

Stahl bekleideten Nase p (Fig. 7)

drückt und so den Meiſselhalter bei jeder Umdrehung der Welle X dreimal hebt und frei niederfallen läſst. Sobald der

Hieb in der durch die oberen Federn bestimmten Stärke stattgefunden hat, wird der

Meiſselhalter m durch die Feder l gehoben, damit die Gleitbank F in die zur

Bildung eines neuen Hiebes gehörige Lage vorgeschoben werden kann. Der Vorschub der

Feile ist auf die verschiedensten Feilstriche einstellbar und aus Fig. 1 und

2 zu erkennen.

Dieselben Constructeure haben auch eine Maschine zum Hauen

von Raspeln erfunden, welche ebenfalls für Deutschland an Lenz und Schmidt in Berlin (* D. R. P. Nr. 3773 vom 9.

März 1878) patentirt ist. Dieser Maschine liegt das gleiche Princip zu Grunde; doch

haben, dem vorliegenden Zweck entsprechend, die arbeitenden Theile die

erforderlichen Abweichungen erhalten.

Von der Hauptwelle J (Fig. 8 Taf.

26) geht die Bewegung auf die Daumenwelle L. Das Rad

o trägt an seinem Umfange die erforderliche Anzahl

Daumen, um dem Meiſsel die verlangte Hubzahl zum Behauen der Raspel mitzutheilen.

Einer dieser Daumen ist länger als die übrigen, um die zum Vorschub der Raspel

nöthige Pause zu erzielen, wenn der Meiſsel am Ende seiner Querbewegung angekommen

ist. Auf dem Mantel des Rades S befindet sich eine

Curvennuth, welche der Rolle w während jeder vollen

Umdrehung eine seitliche Bewegung nach rechts und links ertheilt, wobei sich das Rad

S mit der halben Geschwindigkeit wie die

Daumenwelle bewegt. Die Gleitrolle w befindet sich an

der Vorderseite eines zweitheiligen Balkens U, dessen

Steg y von ihm eine horizontale Parallelbewegung

erhält, und ist das Maſs dieser Seitwärtsbewegung durch entsprechende Einstellung

der Zapfen und Rolle des Rahmens bestimmbar. Ein Träger a hält den Zapfen v, um welchen der

zweitheilige Balken U schwingt.

Die Bewegung des Meiſselhalters erfolgt in der aus der Figur ersichtlichen Weise

durch eine Gabel c, welche von jedem Daumen des Rades

O niedergedrückt wird; das innere Ende des

Meiſselkopfhalters a1

schwingt frei an der Achse z, während der federnde

Kreuzkopf e in Führungen h

gleitet. Der Vorschub der Gleitbank erfolgt durch eine etwas umständliche

Vorrichtung mittels Getriebes m; dieses sitzt auf einer

Welle l mit dem Rade p,

welches mittels der Sperrklinke o von einem Hebel n bald mehr, bald weniger bewegt wird. Die Gröſse

dieses Vorschubes wird durch eine mit dem Daumenrade verbundene Rolle s am Nuthenhebel n

eingestellt. Die Bewegung des Hebels n und damit die Vorschubbewegung des

Tisches geschieht nun durch den Daumen q der Welle L, welcher den zweiten Daumen r2 des Rades r in die Höhe hebt und dadurch eine Verschiebung der Hebel t und n und des Sperrrades

p bewirkt. Eine Schraubenfeder w1 bringt den Hebel r2 in seine

Anfangsstellung zurück und führt dadurch das ganze von ihm bewegte System in die

Anfangslage zurück. Die Feststellung in dieser Lage erfolgt durch eine Sperrklinke

x, welche am Ständer A1 gelagert ist und das Rad p hemmt, um eine Bewegung des Tisches zu verhindern,

wenn der Meiſsel arbeitet.

Eine schnelle Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Tisches wird dadurch erreicht, daſs

die Klinken x und o durch

eine Stange o1 mit

einander verbunden sind, während von o eine Stange o2 abzweigt, welche die

Auslösung beider Klinken von Hand gestattet, so daſs dann gleichfalls von Hand eine

schnelle Bewegung der Gleitbank durch Drehung der Kurbel P unter Vermittlung der Zwischenräder p1 eintreten kann.

Zur Einspannung der Raspelspitze während der Bearbeitung sind mehrere Vorrichtungen

angegeben. Die eine Art ist in Fig. 8 links

bei H angedeutet. Eine zweite Vorrichtung besteht

darin, daſs man die Raspelspitze in ein Schlitzloch eines auf der Bank verschiebbar

befestigten Schlittens steckt und dort durch eine am Obertheil des Schlittens zu

handhabende Klemmschraube festspannt.

Wir gelangen zur Besprechung einer Construction, welche die Handarbeit nachahmt, also

zur dritten Gruppe der oben gemachten Eintheilung gehört. Die Hauptrepräsentanten

dieser Gruppe waren die Maschinen von A. Brandon

(Englisches Patent Nr. 628 vom J. 1872), von A. Weed

(Englisches Patent Nr. 3680 vom J. 1873) und von M.

Brown (Englisches Patent Nr. 1218 vom J. 1873), welche sämmtlich jedoch nur

das Hauen flacher Feilen gestatteten. Der Grundgedanke

dieser Constructionen, welcher von Brandon zuerst

verwirklicht wurde, während ihn Weed und Brown in wenig veränderter Weise zum Ausdruck brachten,

ist der, die Verschiebung der zu behauenden Feile durch den Meiſsel, und zwar

unabhängig von der Beschaffenheit des Hiebes, erfolgen zu lassen. Es geschieht dies

unter Vermittlung eines Hebedaumens, welcher den Meiſsel wie bei der Handarbeit nach

vollbrachtem Hiebe hebt und dann so in seine Stellung zurück führt, daſs während

dessen eine Verschiebung der Feile um die Gröſse des Feilenhiebes erfolgen muſs. Die

Schlagstärke des Hammers ist nicht selbstthätig regulirbar, sondern muſs durch den

Arbeiter geschehen.

Die in Fig. 9 und

10 Taf. 26 skizzirte Construction von M.

Mondon in Chambon (* D. R. P. Nr. 5412 vom 16. März 1878) schlieſst sich

dem beschriebenen Princip an, aber in wesentlich abgeänderter, sehr sinnreicher

Construction, welche auch ein Hauen convexer Feilen erlaubt Die Haupttriebachse A läuft in Lagern, welche mittels der Schraube a zwischen den Pfosten A1 in senkrechter Richtung verstellt

werden können. Auf dieser Achse sitzt eine unrunde Scheibe C, welche mit Hilfe des Doppelhebels D von

einem Sperrwerk in Bewegung gesetzt wird. Eine zweite unrunde Scheibe B bewegt den Hammer o; es

können mehrere solcher unrunder Scheiben auf die Welle A gesteckt werden, wenn man mehrere Hämmer gleichzeitig betreiben will.

Der Hammer o trägt einen um m schwingenden Stiel n, auf welchen bei c die Scheibe B wirkt,

wobei die Feder l den Stiel n bei c gegen B

drückt; in Folge dessen wird der Hammer auf den Kopf t

des Meiſsels geworfen. Der Meiſsel ist auf irgend eine Weise in einem um y sich drehenden Halter u

befestigt und wird, wenn er aufgeschlagen hat, durch eine von dem festen Arm v unterstützte Feder x

wieder gehoben. Eine am Vorderende des Armes v

angebrachte Schraube regulirt die Aufwärtsbewegung des Kopfes. Zur Vermeidung des

Rückpralles trägt der Kopf des Hammers ein von zwei Kautschukplatten

eingeschlossenes Gewicht h. Will man den Hammer der

Wirkung der Scheibe B entziehen, so hebt man den Griff

z in die Höhe, wodurch der Hebel n gehoben und dessen Ende c dem Bereich der Scheibe B entrückt wird. Um

die Stärke der Hammerschläge je nach der verschiedenen Breite der Feilen zu

reguliren, ist der Hammer mit einem Stücke r versehen,

welches breiter wie der Kopf o ist. Die seitlichen

Vorsprünge dieses Kopfes stoſsen gegen eine gabelförmige Feder v1, welche durch das

Stück f mit dem im Winkel gebogenen Träger s1 (vgl. Fig.

10) verbunden ist. Dieser Träger gleitet in Führungen z1 und ist an seinem

unteren Ende schief abgeschnitten, mit welchem Ende er auf der schiefen Fläche t1 (Fig. 9)

ruht. Diese Fläche t1

kann durch die Schraube u1 vorwärts und rückwärts geschoben werden, um den Träger s1 und mit diesem die

Feder v1 zu heben und

zu senken. Die Feder v1

wird in dem Maſse schwächer, als der sie bewegende Hammer vorschreitet; die

Hammerschläge werden also immer stärker bis zur Mitte der Feile, wo der Hammer die

Feder gar nicht mehr trifft. Derselbe Zweck wird erreicht, wenn man auf die Welle

A eine mit conisch zulaufenden Daumen versehene

Scheibe aufsetzt. Wenn alsdann die Welle A in der

Richtung ihrer Längsachse verschoben wird, so geht dadurch die indirect gegen die

Scheibe anpressende Feder l entweder in die Höhe, oder

sie senkt sich und wird auf diese Weise auch immer fortschreitend schwächer oder

stärker.

Die zu bearbeitende Feile ruht auf dem Träger a1, welcher drei verschiedene Bewegungen macht,

nämlich eine nach vorwärts gehende, durch ein Sperrrad ruckweise bewirkte, eine um

die Querachse schwingende und eine um ihre Längsachse drehende Bewegung. Die zweite

schwingende Bewegung erfolgt folgendermaſsen. Die untere Fläche des Feilenträgers a1 ist mit der oberen

Fläche der zu behauenden Feile vollständig parallel und gleitet durch das Vorrücken

der Schlitten auf einem Lager d1, welches auf dem Ambos d sitzt. Es liegt also die untere Fläche des Feilenträgers und demnach

auch die obere Fläche der Feile derart, daſs das Werkzeug immer unter demselben

Winkel aufschlägt. Die Enden des Feilenträgers müssen sich dem entsprechend nach den

Biegungen der Feile heben oder senken. Der Schlitten ist für diesen Zweck eigens

construirt. Der Vordertheil des Hinterschlittens hat eine Höhlung e2, in der ein

Einsatzstück f1 liegt,

in dessen conischem Loche das Ende der Feile ruht; e1 ist ein Kugelgelenk. Die Stellschraube l1 und die Räder m1 dienen dazu, das

Centrum der Gliederung zu senken und zu heben und zwar dadurch, daſs die Theile i dem Gestell entlang auf und abgeschoben werden. Diese

Theile i sind unten kreisförmig zugeschnitten und legen

sich gegen dieselben die durch ┬-Bolzen angezogenen Platten g1 an, welche nach dem Umfang der Stücke

i zugeschnitten sind. Ein Gegengewicht erleichtert

die Bewegung, so daſs die dem Ende des Schlittens mitgetheilte Bewegung sich auf

diese doppelte Gliederung überträgt, ohne daſs der Feilenträger vor- oder

zurückgeschoben wird. Das vordere Ende des Feilenträgers ist mit einem diesem

ähnlichen Schlitten verbunden. Man erkennt also, daſs die schwingende Bewegung des

Feilenträgers ermöglicht und daſs ferner in der Richtung der Längsachse eine

drehende Bewegung mittels der Kugelgelenke des vorderen und hinteren Schlittens

ausführbar ist. Zwei Rollen c1 legen sich auf die Feile und drücken dieselbe in dem Feilenträger durch

die Schwere der angehängten Gewichte Y fest; letztere

können dadurch gehoben werden, daſs man die Stütze P

auf den Ansatz Q der Stange R bringt, wodurch diese um S sich dreht und

ihr Vorderende die Gewichte anhebt.

Für halbrunde Feilen bedarf man eines anderen Lagers (vgl. Fig. 11).

Es erhält hier der Feilenträger C selbst die Gestalt

des Lagers, während A nur eine passende Unterlage ist.

Es handelt sich bei dieser Art Feilen darum, daſs sie sich nach jedem Schlag um

einen gewissen kleinen Theil ihres Umfanges drehen lassen. Zu diesem Zwecke trägt

der vordere Schlitten (Fig. 10)

eine Achse p, welche mittels der Handhaben 5 von Hand bewegt wird. In das Sperrrad 7 dieser Achse greift eine Klinke ein, die man mit Hand

auf- und niederschieben kann. Zwei Schrauben ohne Ende 6 greifen in halbkreisförmige Räder 9 ein,

welche an den Enden der Kugelgelenkachsen sitzen. Platten n1 und Querstange o1 dienen zur Verbindung der Achse p mit dem Gestell s1. Dreht man also diese Achse, so wird auch die auf

dem Gestell ruhende Feile gedreht, wogegen letztere während der Arbeit durch die

Sperrklinke in jeder Lage festgehalten werden kann.

Das Sperr- und Triebwerk hat folgende Einrichtung. Die unrunde Scheibe C wirkt auf den gabelförmigen, um E drehbaren Hebel D. Durch diesen wird die

Bewegung auf die Hebel L und N übertragen. In dem Hebel N sind eine Reihe

von Löchern, in denen man mittels Bolzen eine Stange O

befestigt, welche unten die Sperrklinke b eines

Sperrrades T bewegt; der von diesem beschriebene Winkel

ist je nach der Stellung der Stange O veränderlich. Das

Schiebrad sitzt auf einer Achse u1, deren Drehung durch Kegelräder die

Vorschubschraube N in Bewegung setzt, je nachdem die

Räder eingerückt sind oder nicht. Zwei Sperrräder sind auf der Schraubenachse N aufgekeilt, deren eines mittels der Schraube x1, welche durch das

kleine, nöthigenfalls mit Riegel v1 feststellbare Getriebe y1 gedreht wird, regulirbar ist. Die dem

Rade T ertheilte Drehbewegung muſs dermaſsen berechnet

sein, daſs sie eine gewisse Anzahl Zähne nebst dem Bruchtheil eines Zahnes in sich

greift. Gesetzt, es seien 5½ Zähne berechnet, so wird das eine Sperrrad der Achse

N, welches denselben Durchmesser und gleiche

Geschwindigkeit hat, um ebenfalls 5½ Zähne vorrücken und seine Sperrklinke wird auf

der Mitte eines Zahnes ausruhen. Da in diesem Augenblick der Sperrhaken b durch die unrunde Scheibe C heruntergedrückt wird, so wird die Klinke jenes Sperrrades, indem sie

auf dem Zahn weiter rückt, ihm eine Bewegung im entgegengesetzten Sinne geben, bis

sich die Klinke in der Tiefe der Verzahnung befindet. Es wird deshalb die Schraube

während derselben Zeit vorrücken und dann um ein Geringes zurückgehen und die

Schneide des Meiſsels auf den durch den stattgehabten Schlag hervorgebrachten Grat

zu stehen kommen. Nach einer Pause findet dann ein neuer Schlag statt.

Die dreieckigen Feilen werden auf eine winklige Unterlage gelegt und wird

vorgeschlagen, das Hauen der vorspringenden Winkel mittels eines Rädchens erfolgen

zu lassen, welches mit den Druckwalzen c1 verbunden ist.

Mittag.

Tafeln