| Titel: | Neuerungen in Sicherheitsschlössern; von A. Lüdicke, Professor an der technischen Hochschule in Braunschweig. |

| Autor: | A. Lüdicke |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 348 |

| Download: | XML |

Neuerungen in Sicherheitsschlössern; von A. Lüdicke, Professor an der technischen Hochschule in Braunschweig.

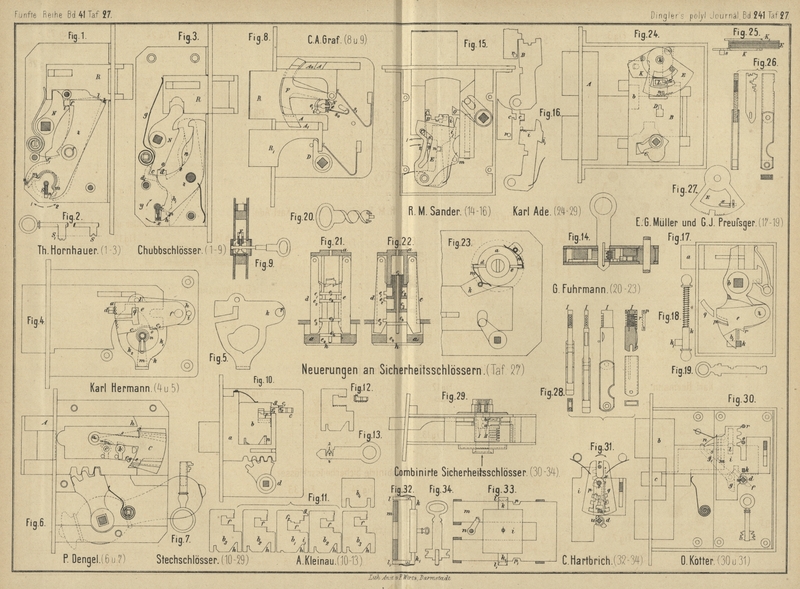

Patentklasse 68. Mit Abbildungen auf Tafel 27.

A. Lüdicke, über Neuerungen in Sicherheitsschlössern.

Wie nicht anders zu erwarten, erstreckt sich der gröſste Theil

der bis jetzt im Deutschen Reiche auf Sicherheitsschlösser ertheilten Patente auf

Chubbschlösser und Schlösser mit Stechschlüssel. Zu den Chubbschlössern rechne ich

alle jene mit mehr als einer flachen Zuhaltung versehenen, bei denen die Einstellung

der Zuhaltungen durch Drehen des mit einem

treppenförmigen Bart versehenen Schlüssels erfolgt. Zu den Schlössern mit

Stechschlüssel gehören alle nach Art des Brahma-, Yale-, Höller-, Styria- oder

Kleinau-Schlosses gebauten; das letztere ist in diesem Journal bereits ausführlich

besprochen worden (vgl. 1878 229 * 523. 1879 231 * 310). Verschwindend ist die Zahl der Schlösser, welche nach dem beim

bekannten Buchstabenschloſs befolgten Princip gebaut sind, klein auch die Zahl der

Combinationen zweier einfacher Sicherheitsschlösser.

Die Neuerungen an Chubbschlössern betreffen folgende Hauptpunkte: Die Zuhaltungen

werden so angelegt, daſs minimale Abweichungen in der Höhe der Bartstufen das

Oeffnen des Schlosses unmöglich machen; man sucht die Zuhaltungsfedern, welche am

häufigsten Ursache zu Störungen geben, zu vermeiden; das Schloſs wird für Gebrauch

des Schlüssels von beiden Seiten eingerichtet; der Schlüssel dient nur zur

Einstellung der Zuhaltungen, die Riegelbewegung erfolgt durch die Nuſs; Falle und

Riegel werden vereinigt. – Neuerungen an Brahma- oder Yaleschlössern sind gar nicht

zur Patentirung gelangt. Theilt man die Sicherheitsschlösser nach Lage und Bewegung

der Zuhaltungen ein, so würde der Gruppe, welcher das Brahmaschloſs angehört, auch

das von R. Keilhack in Dresden (Erl. * D. R. P. Nr.

1957 vom 27. September 1877)Uebertragen auf Wilh. M. Pfuhl in

Dresden. angegebene Schloſs beizuzählen sein. Die flachen Zuhaltungen

desselben stehen senkrecht zum Schloſsblech und werden durch den flachen, aus

Stahlblech hergestellten und an der Stirn mit Stufen versehenen Schlüssel in das

Schloſs hineingedrückt. In neuer, aber keineswegs bedeutend verbesserter Auflage

erscheint das Höllerschloſs in der Ausführung von H.

Hammer in Hannover (* D. R. P. Nr. 12181 vom 12. Mai 1880). Die 4

Stiftzuhaltungen Yale'scher Anordnung liegen in einer zur Schlüsselrohrachse

senkrechten Ebene und sind unter 90° gegen einander versetzt. Der Schüssel kann von

beiden Seiten gebraucht werden. – Als Styriaschlösser erweisen sich die in den

Patenten von Karl Ade in Stuttgart (* D. R. P. Nr. 1585

vom 5. August 1877 und Zusatz Nr. 1767 vom 6. September 1877), von C. Hermann in Nürnberg bezieh. J. Ostertag in Aalen (* D. R. P. Nr. 8219 vom 11. April 1879, bezieh. Nr.

9208 vom 15. Februar 1879: Neuerungen am Ade'schen Schloſs) beschriebenen Schlösser.

– Von demselben Gedanken wie Kleinau ist auch R. M. Sander in Hamburg (Erl. * D. R. P. Nr. 3752 vom

23. Juli 1878) ausgegangen. Der Stechschlüssel macht bei dem Einstecken den Riegel

so frei, daſs letzterer ein kleines Stück hineingeschoben werden kann. Während

dieser Bewegung werden erst die Zuhaltungen eingestellt und gestatten bei richtiger

Lage das völlige Hereinziehen des Riegels. Auch bei dem Schloſs von E. G. Müller und G. J. Preuſsger in Zittau (* D. R. P.

Nr. 1343 vom 15. Juli 1877 und Zusatz Nr. 5044 vom 12. September 1878) erfolgt das

Ausheben der Zuhaltungen bei dem Zurückziehen des Riegels. Es fehlt aber diesem

Schloſs die Sperrung des völlig ausgeschlossenen Riegels durch eine Zuhaltung,

welche bei Kleinau und Sander vorhanden ist und durch das Einschieben des Stechschlüssels gelöst

wird.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daſs die verschiedenen Sicherheitsschlösser sehr

verschiedene Sicherheitsgrade besitzen. Dieser wird der Verwendung des Schlosses

entsprechend gewählt. Sei nun diese Sicherheit verhältniſsmäſsig groſs oder klein,

so muſs bei der Construction aller Sicherheitsschlösser ein Punkt in gleicher Weise Berücksichtigung finden. Der Besitzer des

Schlüssels muſs bei dem Verschlieſsen ohne weiteres die Ueberzeugung erlangen, das Schloſs ist wirklich verschlossen. Dies ist

selbstverständlich. Verstöſse dagegen sollte man kaum erwarten. Und dennoch findet

sich unter den „patentirten Sicherheitsschlössern“ eine ganze Reihe von

Constructionen, bei welchen dieser wichtigen Bedingung gar keine Beachtung geworden

ist. Es darf deshalb nicht in Erstaunen setzen, wenn Schlösser mit recht gutem

Sicherungsapparate unter gewissen bei dem Gebrauche häufig auftretenden Bedingungen

eine geringere Sicherheit als jedes französische Thürschloſs besitzen. Was hilft ein

vorzüglich ersonnener und ausgeführter Sicherheitsapparat, wenn die Möglichkeit

nicht fern liegt, daſs der vorgeschobene und scheinbar gesicherte Riegel mit dem

Drücker allein wieder zurückgezogen werden kann! Bei der nachfolgenden Besprechung

werde ich wiederholt Gelegenheit nehmen, auf diesen Punkt zurückzukommen.

Neuerungen an Chubbschlössern.

Theodor Hornauer in Dresden (* D. R. P. Nr. 9389 vom 14.

October 1879 und Zusatz * Nr. 12052 vom 3. Juni 1880) hat das Chubbschloſs so

umgebaut, daſs der Gebrauch von Hauptschlüsseln ohne Verminderung der Sicherheit

möglich ist. Das Schloſs, dessen Falle zugleich als Riegel dient, zeigt Fig.

1 Taf. 27. Bei der in vollen Linien verzeichneten Stellung der Zuhaltungen

z ist ein Drehen der Nuſs N möglich; der Riegel R kann zurückgezogen

werden. Will man verschlieſsen, so wird der zum Schloſs gehörende Schlüssel S eingeführt und im Sinne des Pfeiles 1 gedreht. Der Bart ergreift die Zuhaltungen bei m und verlegt sie in die durch punktirte Linien

angegebene Lage. Der Haken f faſst hinter die Nase i der Nuſs und hindert eine weitere Drehung derselben.

Ein gewaltsames Zurückdrängen des Riegels durch in die Thürspalte eingeklemmte

Werkzeuge oder durch einen Druck gegen den Riegelkopf ist dadurch verhindert, daſs

sich die Flächen k der Zuhaltungen gegen die Fläche l am Riegel legen. Will man das Schloſs öffnen, so ist

der Schlüssel im Sinne des Pfeiles 2 zu drehen. Der

Bart greift dann bei m1

an. Damit die Zuhaltungen die durch den Schlüssel gegebene Lage nicht ändern, ruft

Hornauer durch Einlegen von federnden Ringen r zwischen je zwei Zuhaltungen bez. den äuſsersten

Zuhaltungen und den Schloſswänden Reibung hervor. Dies erscheint doch etwas

unsicher. Das Schloſs ist zum Verschluſs von Zimmerthüren und Hausthüren bestimmt,

also unausbleiblich starken Erschütterungen ausgesetzt, welche recht wohl eine Lagenänderung

herbeiführen können. Tritt eine solche ein, so ist der Schlüssel einzuführen, um das

Schloſs wieder in gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen. – Die federnden Ringe r bedingen, da für vollständig gleiche Abstände

zwischen den einzelnen Zuhaltungen keine Sicherheit geboten ist, um richtigen

Angriff des Schlüsselbartes zu erzielen, gröſseres Spiel in den Bartstufen. Daſs der

Zahn f1 der Zuhaltungen

Vexirzahn ist, d.h. bei etwaigen Sperrversuchen irre führen soll, bedarf wohl kaum

der Erwähnung. Der zu dem Schlosse gehörige Hauptschlüssel S1 (Fig. 2) ist

bei dem Zuschlieſsen im Sinne des Pfeiles 2, also

entgegengesetzt wie Schlüssel S, zu drehen. Der Bart

von S1 arbeitet dabei

auf die Stufen n der Zuhaltungen, beim Oeffnen dagegen

unter Drehung nach Pfeil 1 gegen die Stufen n1. Aus der Zeichnung

ist ersichtlich, daſs der Hauptschlüssel nicht ganz herum gedreht werden kann. Die

Stufen im Bart des Hauptschlüssels sind so anzuordnen, daſs der Einzelschlüssel bei

Drehung nach der falschen Seite die Zuhaltungen nicht bewegt. Man kann eine ganze

Reihe von Schlössern mit Zuhaltungen versehen, deren Stufen n und n1

übereinstimmen, welche sich also mit dem Schlüssel S1 schlieſsen lassen, aber in den Stufen m und m1 verschieden sind, so daſs jeder Einzelschlüssel

auch nur ein Schloſs zu schlieſsen vermag.

Die in dem älteren Patente (Nr. 9389) niedergelegte Schloſsconstruction weist den in

der Einleitung hervorgehobenen Fehler auf, welcher bei der oben besprochenen

Ausführung Fig. 1 (D.

R. P. Nr. 12052) bewuſst oder unbewuſst vermieden ist. Fig. 3 gibt

eine Ansicht des Schlosses. Falle und Riegel sind wieder combinirt, aber hier

zweitourig. Der Riegel ist vollständig ausgeschlossen. Die Nase c der Nuſs N stützt sich

gegen den Zahn d der Zuhaltungen, wodurch das

Zurückschieben des Riegels verhindert ist. Dreht man den Schlüssel nach Pfeil x, so werden die Zuhaltungen in die punktirt

gezeichnete Lage gebracht und der Riegel läſst sich mit Hilfe der Nuſs zurückziehen.

Es gleitet dabei c über d

hinweg. Hat der Riegel mehr als die Hälfte des Weges zurückgelegt und zieht man nun

den Schlüssel ab, so springen die Zuhaltungen in die frühere Lage zurück und die

Nase c der Nuſs hakt sich, wenn man den Drücker frei

gibt, hinter dem Zahn d ein. Der Riegelkopf steht noch

um eine Tour vor; das Schloſs kann nunmehr als reines Fallenschloſs gebraucht

werden, da sich c in dem Bogen de frei bewegt. Zu gröſserer Bequemlichkeit hat Hornauer eine Einrichtung getroffen, durch welche das Zurückdrehen des

Schlüssels beim Oeffnen überflüssig wird. Die Zuhaltungen besitzen bis auf eine den

Anschlag p, gegen welchen sich der Bart, wie die

Punktirung zeigt, stützt. Bei einer der Zuhaltungen ist aber die schräge Fläche h bis oben hin durchgeführt. Diese Zuhaltung kann ein

Zurückdrehen des Schlüssels bewirken, wenn sie mit einigem Drucke gegen den Bart

gelegt wird. Bei dem Auſschlieſsen durch Zurückdrehen der Nuſs trifft der Anschlag o schlieſslich gegen die Curve n der besprochenen Zuhaltung; diese dreht den Schlüssel zurück und der

Haken d fällt hinter dem Zahn c ein. Soll das bisher als Fallenschloſs gebrauchte Schloſs abgesperrt

werden, so hat man mit dem Schlüssel, indem derselbe nach Pfeil x gedreht wird, die Zuhaltungen auszuheben. Sobald die

Nuſs frei wird, schiebt die Feder g den Riegel heraus

und die Zuhaltungen sperren bei dem Herausziehen des Schlüssels in der durch die

Figur angegebenen Weise Nuſs und Falle. Der Schlüssel muſs beim Verschlieſsen von der Hand zurückgedreht werden, um die

Zuhaltungen zum Einfallen zu bringen. Dies ist ein Uebelstand, der sich bei

Wohnungsthüren besonders fühlbar machen wird. Es ist zumeist Gebrauch, den

Schlüssel, wenn die Thür z.B. für die Nacht von innen verschlossen wird, im Schloſs

stecken zu lassen. Vergiſst man den Schlüssel zurückzudrehen, so ist das Schloſs mit

dem Drücker zu öffnen. Um auch in diesem Falle ein selbstthätiges Zurückdrehen des

Schlüssels eintreten zu lassen, würde es sich empfehlen, an der mit der Curve o versehenen Zuhaltung noch einen Haken, wie bei d1 punktirt,

anzubringen. Richtiger Verschluſs tritt aber nur dann ein, wenn der Riegel R durch die Feder auch wirklich ganz herausgeschoben

wird. Nun ereignet es sich aber sehr häufig, daſs der Riegel bei dem Ausschlieſsen

einen gröſseren Widerstand findet, z.B. wenn die Thür sich geworfen hat und der

Riegel sich stark im Schlieſsblech klemmt. Die Feder ist dann nicht kräftig genug,

um diesen gröſseren Widerstand zu überwinden; der Riegel geht ohne Nachhilfe durch

den Drücker nicht ganz heraus und das Schloſs ist nach dem Herausziehen des

Schlüssels nicht verschlossen.

Es kann nur empfohlen werden, den Zuhaltungen dieses Schlosses da, wo der Bart auf

dieselben einwirkt, die gleiche, den Verhältnissen angepaſste Einrichtung wie in

Fig. 1 zu geben, welche, wenn die Anordnung so getroffen wird, daſs der

Schlüssel nach dem Verschlieſsen behufs Entfernung zurückgedreht werden muſs, Gewähr

für einen sicheren Verschluſs leistet. – Auch bei dem Schlosse Fig. 3 läſst

sich ein Hauptschlüssel verwenden. Dieser ist nach Pfeil y zu drehen und erfaſst die Zuhaltungen bei h1.

Die Chubbschlösser gewöhnlicher Bauart besitzen in den feinen

Zuhaltungsfedern eine wunde Stelle. Bricht eine der Federn (dies kommt leider häufig

genug vor), so geräth das Schloſs fast ohne Ausnahme in Unordnung. Versuche,

Chubbschlösser ohne Federn zu bauen, sind schon von verschiedener Seite gemacht

worden. Nach dieser Richtung recht gelungen erscheint die Construction von Karl Hermann in Nürnberg (* D. R. P. Nr. 12 589 vom 18.

Juli 1880), welche in Fig. 4 und

5 Taf. 27 veranschaulicht ist. Das Schloſs ist dabei ohne Decke

gezeichnet. Unter einer Anzahl Zuhaltungen der gewöhnlichen Gestalt, welche um den

Stift f drehbar sind und durch an den Stiften f

und i gehaltene dünne Blättchen h getrennt werden, liegt eine Zuhaltung k,

welche in Fig. 5

besonders dargestellt ist; sie ist ebenfalls um Stift f

drehbar. – Zur Führung des Hohlschlüssels dient der Dorn o. Concentrisch zu diesem steht die geschlitzte und mit einem langen

Flügel m versehene Nuſs n,

welche der Drehung des Schlüssels folgen muſs. Der Bart m verhindert gegenwärtig eine Hebung der Zuhaltung k und durch den auf derselben angebrachten Stift l auch eine Hebung irgend einer der Zuhaltungen e. Führt man den richtigen Schlüssel ein und dreht rechts herum, so heben

die Bartstufen alle Zuhaltungen auf richtige Höhe aus; der Bart m erfaſst hierauf den Riegel und zieht denselben

zurück. Während der letzten Vierteldrehung des Schlüssels faſst die vordere

Bartstufe desselben die Zuhaltung k bei k1, drückt sie und

damit alle Zuhaltungen e nieder, so daſs sich die

Ausschnitte q mit Sicherheit über den Riegelstift d legen. Beim Zuschlieſsen arbeitet der Bart des

Schlüssels, nachdem der Riegel völlig herausgeschoben ist, gegen die Kante k2 der Zuhaltung k, wodurch ebenfalls sämmtliche Zuhaltungen

niedergezogen werden und den Riegel sperren. Läſst sich der Schlüssel nach dem

Verschlieſsen abziehen, so ist der Riegel durch die Zuhaltungen gesperrt. Der

Nachweis richtigen Verschlusses ist hier auf die einfachste Weise gegeben.

Bei einem Sperrversuch wäre folgend er maſsen zu verfahren: Man hätte sogleich zwei

Sperrhaken einzuführen. Mit dem vorderen dreht man die Nuſs, bis sich der Flügel m gegen den Riegel stützt, und belastet den Haken so,

daſs sich der Riegel gegen die Zuhaltungen stemmt. Mit dem zweiten Haken wäre nun

die Zuhaltung k, welche vorläufig die Sperrung des

Riegels allein besorgt, auszuheben. Dieser Sperrhaken müſste gekröpft sein, um seine

Angriffkante in die Tiefe der Zuhaltung k zu bringen.

Gelingt es, die Zuhaltung k auszuheben, so springt der

Riegel etwas zurück und die Vexirzähne am Stift d und

den Zuhaltungen e kommen zur Wirkung. Das Ausheben der

Zuhaltung k und der übrigen erscheint aber hier sehr

schwierig, da für die Handhabung des Sperrhakens sehr wenig Raum bleibt. Die

drehbare Nuſs erhöht die Sicherheit des Schlosses nicht unwesentlich.

Hinzuweisen wäre nur noch auf das günstige Verhältniſs der Strecken af und cf bezüglich c1

f. Wird eine der Zuhaltungen nur um einen ganz geringen

Betrag zu viel oder zu wenig gehoben, so sperrt, da der Hebelarm af gröſser als cf oder c1

f, die Zuhaltung den Riegel mit gröſserer Sicherheit.

Die Theile des Schlosses lassen sich ohne Schwierigkeit anfertigen. Dieselbe

Construction kann auch bei zweitourigen Schlössern Verwendung finden. Das Schloſs

besitzt einen etwas gröſseren Sicherheitsgrad als ein gewöhnliches Chubbschloſs.

Wegen des Fehlens der Zuhaltungsfedern, wodurch Störungen fast ganz ausgeschlossen

sind, und wegen der bei dem Schlieſsen ohne weiteres mit zu erlangenden Ueberzeugung

vom richtigen Verschluſs empfiehlt sich das Schloſs sehr zur Verwendung bei Thüren von

Geschäfts- und Niederlagsräumen.

Auf wie einfache Weise eine bedeutende Verbesserung und

Vereinfachung der Chubbzuhaltungen erreicht werden kann, zeigt das Schloſs von Peter Dengel in Altona (Erl. * D. R. P. Nr. 2841 vom

25. September 1877), welches in Fig. 6 und

7 Taf. 27 dargestellt ist und zum Verschluſs von Haus- oder

Wohnungsthüren dient. Der Riegel A ist zugleich Falle

und wird auf die aus der Zeichnung ersichtliche Weise durch Drücker oder Olive

bewegt. Der Hohlschlüssel Fig. 7 hat

also die hammerförmigen Zuhaltungen G nur einzustellen.

Der Riegel ist in Fig. 6 ganz

ausgeschlossen. Sämmtliche um den Stift a drehbare

Zuhaltungen haben sich hinter den Haken f gelegt und

verhindern das Zurückschieben des Riegels. Will man das Schloſs von auſsen öffnen,

so schiebt man den Schlüssel auf den Dorn c und macht

eine halbe Umdrehung. Dadurch werden die Zuhaltungen so eingestellt, daſs die

breiten Köpfe derselben genau dem durch die Punkte g

und h begrenzten Riegelausschnitte gegenüberstehen,

worauf der Riegel mit Hilfe des Drückers ganz zurückgezogen werden kann. Wird nur

eine der Zuhaltungen zu wenig oder zu viel gehoben, so ist das Oeffnen nicht

möglich, weil dieselbe dann entweder den Haken f noch

nicht verlassen, oder bereits hinter h gefaſst hat. Da

nun der Angriffspunkt des Schlüssels an den Zuhaltungen deren Drehachse nahe liegt

und der Abstand der sperrenden Kanten e, i von der

Drehachse viel gröſser ist – in der Zeichnung etwa 4mal –, so wird bei dem Versuche,

das Schloſs mit einem Nachschlüssel zu öffnen, schon die geringste Unrichtigkeit der

Stufen ein Oeffnen unmöglich machen. Das Verhältniſs der Hebelarme α und β erhöht die

Sicherheit ganz beträchtlich. Das Oeffnen durch Sperrhaken auf die bekannte Weise

ist hier einmal durch den im Schlüsselloch stehenden Dorn erschwert, läſst sich aber

noch schwieriger machen durch Anbringung von Vexireinschnitten an den Riegelkanten

g, h und den Zuhaltungskanten e, i. – Das Schloſs kann aber auch von der Innenseite

mit Hilfe des Schlüssels geöffnet und verschlossen werden. Dazu ist ein zweites

gegen das erste versetztes Schlüsselloch b angebracht.

Die Stufen der Zuhaltungen über b lassen sich mit

Leichtigkeit so gestalten, daſs trotz der jetzt umgekehrten Lage des Schlüsselbartes

richtige Einstellung erfolgt. Das Versetzen der Schlüssellöcher hat die Anwendung

eines Hohlschlüssels möglich gemacht und läſst jede beliebige Anordnung der Stufen

im Bart zu, während bei durchgehendem Schlüsselloch und Vollschlüssel die Stufen von

der Mitte aus symmetrisch gewählt werden müssen, um das Schlieſsen von beiden Seiten

zu ermöglichen. Auch dieser Umstand trägt zur Erhöhung der Sicherheit bei. Als

weiterer Vorzug ist noch das Fehlen der Zuhaltungsfedern zu erwähnen. Die Köpfe der

Zuhaltungen sind so

schwer gemacht, daſs das Einlegen mit völliger Sicherheit erfolgen soll. Riegel und

Zuhaltungen dürfen dann nicht geölt werden; anderenfalls würde sich eine freie

Beweglichkeit der Zuhaltungen dauernd kaum erhalten lassen. Es ist übrigens

erfahrungsmäſsig zulässig, ja sogar vortheilhaft, die Schloſstheile trocken laufen

zu lassen, wenn nur bei der Construction darauf genügend Rücksicht genommen

wurde.

Will man das Schloſs tagüber als Fallenschloſs gebrauchen, so verfährt man

folgendermaſsen: Man öffnet das Schloſs und zieht den Schlüssel bei ganz

eingeschobenem Riegel ab. Dabei legen sich die Zuhaltungsköpfe auf den unteren

Riegelschenkel auf. Der Riegel schieſst vor, sobald die Hand den Drücker freigibt,

bis sich der Haken f gegen die Nasen e der Zuhaltungen stützt. Der Riegel steht nun halb so

weit vor, als in Fig. 6

gezeichnet und kann durch den Drücker jederzeit ganz zurückgezogen werden. Hebt man

die Zuhaltungen mit dem Schlüssel aus, so schieſst die Falle vor und wird bei dem

Abziehen des Schlüssels durch die Zuhaltungen gesperrt, wenn die Fallenfeder die

Falle völlig herausgeschoben hat. Geschieht dies nicht,

so ist das Schloſs mit dem Drücker zu öffnen. Gewähr für sicheren Verschluſs fehlt

also auch hier, könnte aber sehr leicht geschaffen werden. Man hätte eine der

Zuhaltungen so zu gestalten, daſs sie das Abziehen des Schlüssels nur dann zuläſst,

wenn der Riegel gesperrt ist; erst dadurch wird das Schloſs brauchbar.

In ähnlicher Weise hat auch C. A.

Graf in Hamburg (* D. R. P. Nr. 2953 vom 5. October 1877) ein Chubbschloſs

ohne Zuhaltungsfedern construirt. Das in Fig. 8 und

9 Taf. 27 ersichtliche Schloſs zeigt ankerartige Zuhaltungen F. Diese werden, wenn Riegel und Falle ausgeschlossen

sind und der Schlüssel abgezogen wurde, durch die Nuſs N, wie aus Fig. 8 zu

sehen, gestützt und haken hinter den Klotz A0. Damit sich die Nuſs in Folge von Erschütterungen

nicht dreht, greift eine Feder s0 hinter einen Vorsprung e an der Nuſs. Führt man den Schlüssel ein und dreht die Nuſs um 90° (die

Drehung ist begrenzt durch die Anschläge e und e1 an der Nuſs und den

auf dem Schloſsblech befindlichen Stift i), so

übernehmen die Bartstufen die Stützung der Zuhaltungen; letztere fallen zusammen und

stellen sich so ein, daſs die Ankerköpfe genau zwischen den Führungsleisten AA0 und A1 liegen und eine

Zurückschiebung des Riegels, welche von der Fallennuſs D auszugehen hat, nicht mehr hindern. Dreht man den Schlüssel und damit

die Nuſs N nach dem völligen Zurückziehen des Riegels

um 90° zurück, so hebt die Nuſs die Zuhaltungen wieder aus und bewirkt Sperrung des

Riegels bei A. Das Schloſs kann nun als Fallenschloſs

gebraucht werden. Bei Versuchen, das Schloſs aufzusperren, ist durch ein Werkzeug

die Nuſs zunächst um 90° zu drehen. Die Zuhaltungen fallen herunter, haken sich aber

in A1 fest.

Bei dem sehr günstigen Verhältnisse der Hebelarme der Zuhaltung dürfte der Versuch,

das Schloſs auf die gewöhnliche Weise mit einem Haken zu öffnen, auf groſse

Schwierigkeiten stoſsen. Der Schlüssel ist mit zwei ganz gleichen Barten versehen,

lediglich um beim Einstecken keine besondere Aufmerksamkeit auf die Lage des Bartes

verwenden zu müssen. Dies erscheint mir als eine übertriebene Rücksicht auf

Bequemlichkeit. Der Schlüssel wird dadurch ohne Grund vertheuert.

Wie die Zeichnung erkennen läſst, verschlieſst der Riegel R auch die Falle R1. Setzt man einmal den Fall, daſs die Riegelfeder s1 beim Verschlieſsen in Folge eines gegen

den Riegelkopf wirkenden gröſseren Widerstandes nicht im Stande war, den Riegel ganz

auszuschieben, so kann der Schlüssel nicht herausgezogen werden, weil man die Nuſs

N nicht in die durch Fig. 8

veranschaulichte Lage drehen kann. Dies zeigt wenigstens an, daſs etwas nicht in

Ordnung ist; es fehlt dem Schlosse eine kleine Vorrichtung, durch welche man in

solchem Falle den Riegel noch ganz herausschieben kann. Ein kleiner, auf die

Schloſsdecke aufgesetzter Schieber würde genügen. Etwas unbequem ist auch, daſs man,

um das Schloſs für den Gebrauch als Fallenschloſs einzustellen, bei völlig mit Hilfe

der Nuſs D zurückgezogener Falle und Riegel den

Schlüssel abziehen muſs. Es sind dazu beide Hände nothwendig; daran leidet übrigens

auch das Dengel'sche Schloſs.

(Schluſs folgt.)

Tafeln