| Titel: | Ueber Kesselsteinbildungen und deren Verhütung. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 362 |

| Download: | XML |

Ueber Kesselsteinbildungen und deren

Verhütung.

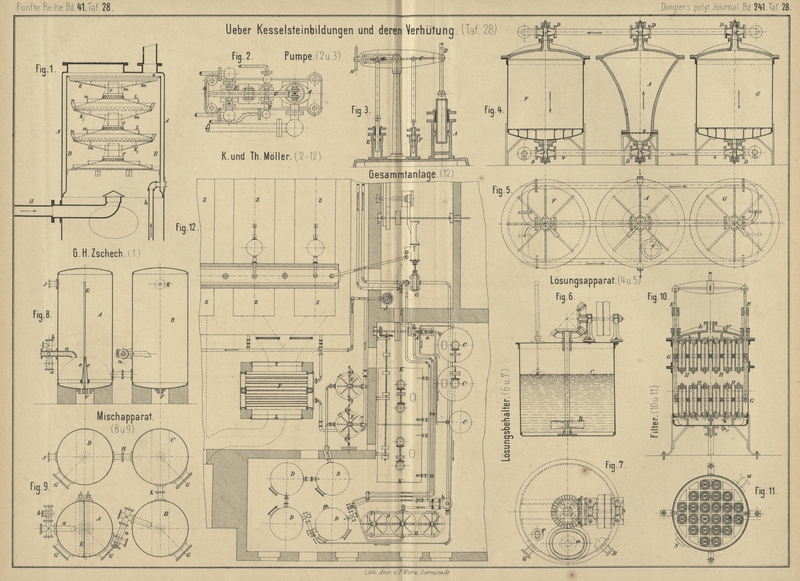

Mit Abbildungen auf Tafel 28.

(Fortsetzung des Berichtes von S. 202 Bd.

239.)

Ueber Kesselsteinbildungen und deren Verhütung.

Nach dem Bericht von Kobus für den

„Hannoverschen Verein zur Ueberwachung von Dampfkesseln“ fanden sich i.

J. 1880 36 Kessel, welche innen durch Rost angegriffen waren, 6 Kessel zeigten

derartige Corrosionen an der Auſsenfläche, 11 Kessel hatten eine Beule in der

Feuerplatte.

Nach dem bezüglichen Bericht des Magdeburger Vereines für d. J.

1880 fand G. Schnackenberg unter 409 Kesseln 4 Fälle,

in welchen die Feuerplatte in Doppelkesseln mit Zwischenfeuerung gefährliche Beulen

in Folge von Kesselsteinbildungen auf den Feuerplatten zeigten. Die Feuerplatte

eines Zweiflammenrohrkessels mit Innenfeuerung hatte gefährliche Risse in Folge von

Magnesia haltigen Ablagerungen; 126 Kessel zeigten innere, 51 äuſsere Corrosionen

(vgl. F. Fischer 1878 230

38). Der neue Zweiflammrohrkessel mit Vorfeuerung einer Brennerei zeigte von innen

schon nach ½jährigem Betriebe Corrosionen bis zu 2mm Tiefe und ergab die Untersuchung, daſs das Speisewasser Magnesia haltig

war und sich durch die Anwendung der E. de Haën'schen Methode Chlormagnesium

gebildet hatte, welches zerstörend wirkte (vgl. 1877 226

94. 642. 1878 227 307. 230 138). Aus gleicher Ursache waren nach F. Schwager 5 andere Kessel innen angefressen; ein

Kessel hatte in Folge von Schlammablagerungen auf der Feuerplatte eine Beule

bekommen.

B. Spiegel und B.

Kreuterblüth in Beuthen, Oberschlesien (D. R. P. Kl. 12 Nr. 13 783 vom 21.

Juli 1880) wollen die Bildung von festem Kesselstein dadurch hindern, daſs sie dem

Speisewasser eine Lösung zusetzen von 10g

kohlensaurem Natrium in 500cc Wasser, gemischt mit

50g unter chlorigsaurem Calcium, etwas

Terpentinöl, 10g doppeltkohlensaurem Natrium und

so viel Wasser, daſs 1l Flüssigkeit erhalten wird.

– Die Angabe, daſs bei stationären Kesseln die Zuführung von höchstens 0l,5 für 1cbm

Speisewasser genügt, die Kesselsteinbildung zu verhindern, ist falsch; wohl aber

wird das durch die Zersetzung des unterchlorigsauren Calciums gebildete

unterchlorigsaure Natrium das Rosten der Kesselbleche wirksam begünstigen und ist daher vor Anwendung dieses Mittels

dringend zu warnen.

Ueber die Anwendung des von Cords und Deininger

empfohlenen Eisenvitriols liegen zwei Mittheilungen

vor. Bei Anwendung desselben in einem Kessel des Breslauer Vereines (Mittheilungen aus der Praxis des Dampfkesselbetriebes,

1881 S. 58) gingen die Dampfmaschinen von Tag zu Tag schwerer, bis sie beinahe den

Dienst versagten, und als man dieselben öffnete, fand man Cylinder und Schieber so

verschmiert mit einer Masse von Eisenvitriol nebst Talg und Oel, auch die inneren

Flächen von Rost so angegriffen, daſs eine weitere Fortsetzung des Versuches

unterbleiben muſste. Die aus den Dampfkanälen und unter dem Cylinderdeckel

entnommenen Massen enthielten nach Hulwa:

Feuchtigkeit

2,15

Fett

27,95

Eisenoxyd

61,44

Unlösliches (Sand)

8,46

–––––––

100,00.

Die Bildung des Kesselsteines war dabei keineswegs

gehoben.

Nach gef. Mittheilung (19. März 1881) von A. Büttner und Comp. in Uerdingen wurde bei einem stark inkrustirten

Dampfkessel (Root'sches System) das Cords und Deininger'sche Verfahren zur

Beseitigung des Kesselsteines angewendet. Nach einiger Zeit wurden zwei neue

Siederohre eingesetzt und da zeigte es sich, daſs beide schon nach 15stündiger

Betriebszeit so stark zerfressen waren, daſs sie wieder ausgewechselt werden

muſsten. Die Ausfressungen hatten bei 4mm Tiefe

scharfe Ränder, der übrige Theil der Rohre war stark geröthet. – Daſs Eisenvitriol

das Rosten der Kesselbleche sehr befördern würde, war vorauszusehen (vgl. 1880 237 396).

A. Dervaux in Brüssel (* D. R. P. Kl. 13 Nr. 11 387 vom

4. Mai 1880) verbindet den Dampfkessel mit einem auſserhalb liegenden Schlammsammler, in welchem auch das Speisewasser die

ausgeschiedenen Carbonate absetzen soll.

W. Heine in Zimmerhof-Coswig bei Meiſsen (* D. R. P.

Kl. 85 Nr. 11661 vom 28. Februar 1880) will zur Reinigung des Kesselspeisewassers

dem als Regen niederrieselnden Wasser Dampf entgegen

führen. Als neu an diesem Vorschlage kann nur die Angabe bezeichnet werden, daſs zur

Beförderung des Schlammabsatzes mittels mechanischer Streuapparate gleichzeitig Kalk

zugefügt werden soll.

G. H. Zschech in Indianopolis, Nordamerika (* D. R. P.

Kl. 13 Nr. 12 817 vom 18. August 1880) läſst den Abdampf der Maschine durch das Rohr

H (Fig. 1 Taf.

28) in den Vorwärmer eintreten, während das durch Rohr h zugeführte Speisewasser in dem zwischen den Cylindermänteln A und B befindlichen Raum

aufsteigt und oben über die Kante e in ein Becken K flieſst. Von hier rieselt dasselbe über die gezackten

Ränder und die aufgesetzten Ringe m durch den Stutzen

c auf ein umgekehrtes Becken L, um über dessen ebenfalls mit Ringen n besetzte Fläche wieder in ein zweites Becken K1 zu gelangen u.s.f.,

bis das heiſse Wasser schlieſslich unten abflieſst.

Wie O. Bourjau (1880 237 396), so wollen auch K.

und Th. Möller in Kupferhammer bei Brackwede (D. R. P.

Kl. 12 Nr. 10 893 vom 28. März 1879) Schwefelbarium zur

Reinigung des Speisewassers verwenden; doch leiten sie in das damit

versetzte Wasser Kohlensäure ein, oder führen dem als Regen niederfallenden Wasser

Feuergase entgegen. Der nach der Gleichung CaS + CO2

+ H2O = CaCO3 + H2S entweichende Schwefelwasserstoff wird von den

Feuergasen mit fortgeführt.

Um das bei der Reinigung ausgeschiedene schwefelsaure Barium wieder zu Schwefelbarium

reduciren zu können, scheidet man aus dem Speisewasser zunächst die etwa vorhandenen

Bicarbonate mittels Kalkmilch aus, läſst absetzen, fällt in einem zweiten Behälter

das geklärte Wasser mit

Schwefelbarium und behandelt das abermals geklärte Wasser in einem dritten Behälter

mit Kohlensäure.

K. und Th. Möller

beschreiben ferner eine vollständige Anlage zur Reinigung

von Kesselspeisewasser (* D. R. P. Kl. 12 Zusatz Nr. 12 496 vom 12. Februar

1878), welche in Fig. 2 bis

12 Taf. 28 dargestellt ist.

Die Wasserpumpe A (Fig. 2 und

3) wird durch eine Zugstange B bewegt und

damit gleichzeitig auch die mit dem Balancier C

verbundene Pumpe E für Kalkwasser und F für Sodalösung. Der Hub der Kalkwasserpumpe ist

veränderlich, indem man das Gleitstück G durch die

mittels des Griffrades H bewegte Schraube dem Drehpunkt

des Balancier nähert, oder von ihm entfernt. Der Hub der Sodapumpe ist

unveränderlich angenommen, weil man die Lösung der Soda leicht von verschiedenem

Gehalt herstellen kann. Bei Wässern, die einen schnell wechselnden Mineralgehalt

haben, gibt man dieser Pumpe gleichfalls einen veränderlichen Hub.

Die Vorrichtung zur Lösung des Calciumhydrates mittels Filtration besteht aus einem

Kalkbehälter A (Fig. 4 und

5) mit Siebboden a, auf welchem der durch

die Oeffnung e eingefüllte Kalk liegt. Der Behälter ist

oben durch einen Deckel dicht geschlossen; an dem Boden und an dem Deckel sitzt je

ein Stutzen, auf welchem je ein Zweiweghahn D

aufgesetzt ist. Dieses Lösegefäſs ist durch Rohre oben und unten mit zwei Filtern

F und G verbunden,

welche durch die an den Filtern befindlichen Zweiweghähne D mit einander vereinigt oder von einander abgeschlossen werden können.

Das Wasser tritt zunächst durch das Filter G ein, um

hier den etwa mitgeführten Schlamm abzusetzen, geht dann unten in den Kalkbehälter

und durchströmt den auf dem Siebboden liegenden Kalkbrei. Die mechanisch

mitgerissenen Kalktheilchen werden von dem Filter F

zurückgehalten, so daſs das Kalkwasser unten klar austritt. Hat sich das Filter ganz

mit Schlamm gefüllt, so stellt man die Zweiweghähne D

um, so daſs das Wasser nun in umgekehrter Richtung den Apparat durchflieſst, also

zuerst oben in das Filter F tritt, dann durch den

Kalkbehälter geht, um in den Filter G geklärt zu

werden. Das Wasser löst hierbei den im Filter F

abgesetzten Kalk.

Soll die Kalkmilch durch Absetzen geklärt werden, so wird ein oben geschlossener

Behälter C (Fig. 6 und

7) verwendet, in dessen Deckel sich ein Mannloch a befindet, welches durch einen Wasserverschluſs gedichtet ist. Der

Ablaſsstutzen B ist innen mit einem Sieb versehen und

so hoch angebracht, daſs kein Kalkschlamm mit abflieſst. Der Stutzen im Boden dient

zum Ablassen des Kalkschlammes und der Stutzen G zum

Eintritt des Lösungswassers. Der Kalkbrei kann durch Holzkrücken aufgerührt werden,

oder mittels eines Schraubenrührers R, welcher auf dem

Boden liegt und durch Kegelräder mittels Riemenvorgelege betrieben wird. Zur Erkennung des

Wasserstandes befindet sich auf dem Kalkbehälter ein Schwimmer F, dessen Spitze sich in einem Glasrohr neben einer

Scale auf- und abschiebt.

Der in Fig. 8 und 9

dargestellte Apparat dient zum Mischen der Reagentien mit dem zu reinigenden Wasser

und zum Absetzen des Schlammes aus demselben; er kann allein oder in Verbindung mit

Filtern gebraucht werden. Das zu reinigende Wasser tritt durch das Mischrohr a in das Absetzgefäſs A

ein und mischt sich hier mit der Lösung des ersten Fällungsmittels (Kalkwasser),

welches bei b eintritt. Das gemischte Wasser steigt

langsam auf, flieſst oben über die Scheidewand E, um

demnächst durch das Mischrohr n in das Absetzgefäſs B zu gehen. Unten auf dem Boden des Gefäſses A befinden sich zwei Klappen e, welche, sobald der Schlamm abgeblasen werden soll, niedergelegt werden,

so daſs das abflieſsende Wasser nun gezwungen ist, durch den schmalen Spalt am

Umfang zu strömen und den auf dem Boden liegenden Schlamm durch die Oeffnung F mitzureiſsen. Eine fernere Reinigung gestatten die

Mannlöcher G. In dem Rohr n mischt sich das Wasser mit einem zweiten Fällungsmittel (meist Soda), um

dann im Behälter B in derselben Weise wie im

Absatzgefäſs A aufzusteigen. Gleichzeitig findet hier

ein weiteres Absetzen der entstandenen Niederschläge statt; das zum groſsen Theil

geklärte Wasser tritt oben durch den Stutzen K in das

dritte Gefäſs C ein, um hier langsam herabzusinken und

dabei einen weiteren Theil des Schlammes abzusetzen; es tritt dann endlich unten

durch den Stutzen H in das vierte Gefäſs D, aus dem es oben durch den Stutzen J geklärt abgeleitet wird; unter dem oberen Eintritt-

bezieh. Austrittrohr befindet sich eine Blechscheibe, welche das Wasser zwingt, sich

auf den ganzen Querschnitt gleichmäſsig zu vertheilen, indem es durch den Ringraum

zwischen Blechscheibe und Auſsenwand strömt. Dieser Apparat wird in die Saug- oder

Druckleitung der Pumpe eingeschaltet, welche das zu' reinigende Wasser liefert.

Das Filter (Fig. 10 und

11) enthält eine Anzahl von Röhren H aus

Filz, gebranntem Thon, Kohle o. dgl., welche einzeln durch einen guſseisernen Deckel

mittels je einer Schraube geschlossen sind. Durch das Anziehen dieser Schrauben

gegen die Platten k werden die Rohre unten und oben

wasserdicht geschlossen. An den beiden Böden und Deckeln des Filterbehälters

befindet sich ein Probirhahn r. – Das unreine Wasser

tritt durch den Rohrstutzen M in den Filterbehälter

ein, wird durch die Druckpumpe durch die porösen Rohre gepreſst und tritt geklärt

aus den letzteren in die Räume über und unter den Platten k, um von hier aus durch die am Deckel und Boden befindlichen Rohrstutzen

abgeführt zu werden. Der Schlamm wird von Zeit zu Zeit durch die Oeffnung bei N abgelassen. Um den Schlamm abzuschaben, welcher die

Oberfläche der Filterrohre H belegt, sind zwei eiserne gitterartige

Rahmen G angebracht, welche die Filterrohre

umschlieſsen; diese Rahmen haben Schlitze, in die mit Stulpen von Leder o. dgl.

versehene Ringe seitlich hineingesteckt werden, welche die Rohre abgrenzen. Die

beiden Rahmen sind an den beiden Zugstangen E

befestigt, welche durch Stopfbüchsen im Deckel L

abgedichtet sind.

Bei der Gesammtanlage (Fig. 12)

ist angenommen, daſs aus einem Brunnen und einem Bach mit verschiedenartigem Wasser

dieselbe Reihe von Kesseln Z gespeist werden soll. Das

Brunnenwasser muſs mit zwei Fällungsmitteln, das andere Wasser kann mit einem

Fällungsmittel gereinigt werden. Von den drei Pumpen (vgl. Fig. 2 und

3) entnimmt die Wasserpumpe A das zu

reinigende Wasser aus dem Brunnen, während die beiden Chemikalienpumpen a aus den betreffenden Lösungsbehältern C (vgl. Fig. 6)

saugen. Diese drei Pumpen messen das zu reinigende Wasser und die Lösungen der

Fällungsmittel in einem solchen Verhältniſs ab, wie es die chemische Zusammensetzung

des Wassers fordert. Diese Lösungen vereinigen sich in den Mischern D mit dem zu reinigenden Wasser (vgl. Fig. 8 und

9). Der hier etwa nicht abgesetzte Schlamm wird durch die Filter E (vgl. Fig. 10 und

11) zurückgehalten. Von hier flieſst der gröſste Theil des Wassers durch

den Vorwärmer F, welcher durch die von den Kesseln

abziehenden Feuergase erhitzt wird, nach den zu speisenden Dampfkesseln Z.

Das mit nur einem Fällungsmittel zu reinigende Bachwasser wird durch eine mit der

Dampfmaschine Y verbundene Pumpe G angesaugt. Ein Theil des Wassers wird mittels des

Vertheilungshahnes h durch den Lösungsapparat H (vgl. Fig. 4 und

5) getrieben, während die Hauptmenge des Wassers direct zu den Mischern

D oder dem Absetzbehälter K geführt wird und sich dort mit dem mit Fällungsmitteln gesättigten

Wasser vereinigt. Der gröſste Theil dieses gereinigten Wassers aus den Mischern geht

zum Vorwärmer F. Reicht dieser nicht aus, um

sämmtliches Wasser auf 90 bis 100° zu erwärmen, was für die Zersetzung der

Humussäure erforderlich ist, so wird noch ein zweiter Vorwärmer J eingeschaltet, welcher mittels des abgehenden Dampfes

der Dampfmaschine geheizt wird.

Da das Bachwasser in dem angenommenen Fall häufig starken Verunreinigungen mit Seife

durch überliegende Färbereien und Lehmschlamm durch Hochwasser unterworfen ist, so

sind auſser den aufgeführten Reinigungsapparaten noch zwei Absetzbehälter K angebracht, in welchen sich derartiges verunreinigtes

Wasser mit Kalkwasser vereinigt, um durch die gebildete Kalkseife und das gebildete

Calciumcarbonat den Schlamm niederzureiſsen und gleichzeitig von dem gelösten

Calcium, Magnesium und den Bicarbonaten chemisch zu reinigen. Das trübe Bachwasser

wird nach K durch die nur zeitweise gebrauchte Pumpe A gedrückt und vereinigt sich hier gleichzeitig mit dem

durch die eine Chemikalienpumpe gelieferten Kalkwasser; die andere Chemikalienpumpe

wird während dieser Zeit durch Schlieſsung des Hahnes im Saugrohr abgesperrt.

Selbstverständlich wird gleichzeitig die Saugleitung, welche von der Wasserpumpe zum

Brunnen führt, abgesperrt und die zum Bach führende Saugleitung geöffnet. Das im

wesentlichen geklärte Wasser wird demnächst, durch die Pumpe G abgesaugt, in die Mischer gedrückt und von hier geht es durch die Filter

zum Kessel.

Tafeln