| Titel: | Neuerungen in der Leitung und Verwendung von Wärme zu Heiz- und Betriebszwecken und den hierzu in Anwendung kommenden Apparaten. |

| Autor: | H. R. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 375 |

| Download: | XML |

Neuerungen in der Leitung und Verwendung von

Wärme zu Heiz- und Betriebszwecken und den hierzu in Anwendung kommenden

Apparaten.

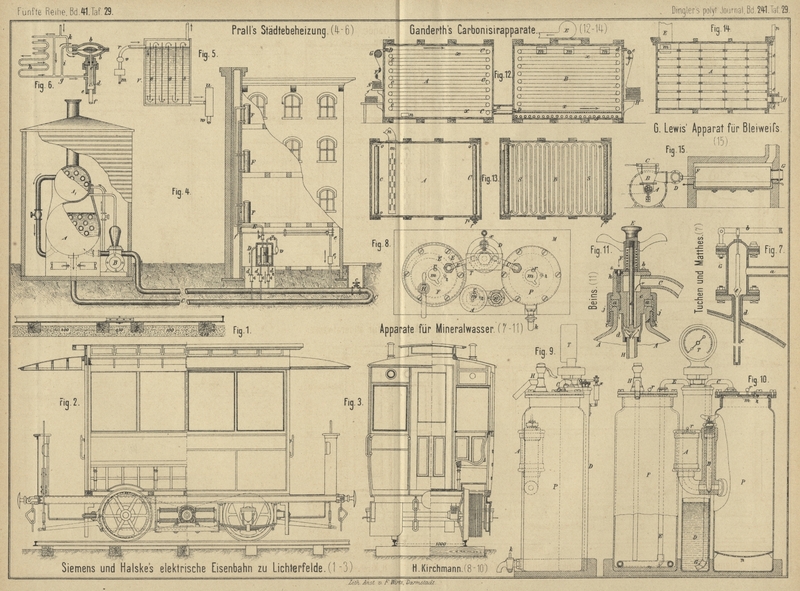

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Prall's Städtebeheizung.

Unter dieser Bezeichnung hat die Prall Foreign Patent

Company in New-York (* D. R. P. Kl. 36 Nr. 13 525 vom 27. Januar 1880) ein

Patent erworben, dessen Inhalt sich auf die Verbesserungen in den Einrichtungen

bezieht, um groſse Gebäudecomplexe in Städten und Ortschaften zu heizen. Die

Erfindung kommt im Wesentlichen darauf hinaus, über den Siedepunkt – nach Angabe in

der Patentschrift auf 166° – erwärmtes Wasser den Gebäuden zuzuführen, dasselbe

durch Verminderung des Druckes zum Theil in Dampf umzuwandeln und mit diesem alsdann

die betreffenden Heizapparate zu erwärmen. (Vgl. Holly's Dampfheizung 1879 234 * 276).

Fig.

4 Taf. 29 zeigt den Heizkessel A mit

Vorwärmer A1, die

Heiſswasserleitung C und ein mit Heizöfen versehenes

Gebäude in Verbindung mit dem Apparat, in welchem das der Hauptleitung entnommene

heiſse Wasser in Dampf verwandelt wird. Dieser Apparat besteht aus dem Behälter D, welches mit der Hauptleitung C durch die Zweigröhren d1 bis d3 verbunden ist so zwar, daſs d1 und d3 sehr nahe bei

einander von C abzweigen, während d2 von d1 möglichst entfernt

liegt, d.h. d1 mit dem

Hinleitungsrohr, d2 mit

dem Rückleitungsrohr in Verbindung steht. Im Behälter D

befindet sich das Gefäſs X und sind beide durch ein

Rohr, zwischen welchem ein Druckregulirventil v

eingeschaltet ist, in Verbindung gebracht. Vom oberen Ende des Gefäſses X führt das Rohr E nach

den Heizöfen F, welche in den verschiedenen Räumen des

Gebäudes vertheilt sind. Wird nun das Wasser im Kessel A über den Siedepunkt erwärmt und werden die Hähne in den Röhren d1 und d2 geöffnet, so tritt

das heiſse Wasser unter Druck in den äuſseren Behälter D und strömt nach Durchgang des Ventiles v

durch das Verbindungsrohr in das innere Gefäſs X.

Das Druckregulirventil

v ist derart construirt, daſs im Gefäſse X stets nur ein geringerer Druck als im Behälter D herrschen soll; es wird sich somit das durch D in X eintretende Wasser

zum Theil in Dampf verwandeln und wird so lange Wasser in X einflieſsen, bis durch die eingetretene Druckdifferenz das Druckventil

v geschlossen wird. Von X entweicht der Dampf durch das Rohr E nach

den Heizöfen und flieſst aus diesen das Niederschlagswasser durch Rohr f nach Durchgang des Auslaſsventiles e und des Meſsapparates e1 in den Rückfluſs der Hauptleitung C. Sobald sich durch Niederschlagen des Dampfes in den

Heizöfen der Dampfdruck im Gefäſs X vermindert, wird

sich Ventil v wieder öffnen und beginnt alsdann das

beschriebene Spiel von Neuem. Der Theil des Wassers in X, welcher nicht in Dampf übergeht, wird durch das umgebende Wasser im

Behälter D verdampft. Durch die Rohrverbindungen d1 und d2 soll der

Ausgleichsumlauf zwischen Behälter D und der

Hauptleitung C hergestellt werden, damit in diesem

Behälter stets gleiche und höchste Temperatur herrsche.

Der Umlauf des Wassers in der Leitung C wird durch die

Pumpe B bewirkt und kann man innerhalb gewisser Grenzen

durch geringere oder stärkere Drosselung des Ventiles c

den Umlauf in d1 und

d2 verlangsamen

oder beschleunigen.

Gegenstände des Patentes bilden auſser der vorbeschriebenen Gesammtanordnung, nebst

dem Apparat zur Ueberführung des Wassers in Dampfform, ein Dampfentwicklungsapparat,

wie solcher angeordnet werden soll, wo Dampf nur als Kraft verwendet wird, also beim

Betrieb von Dampfmaschinen o. dgl., sowie ein selbstthätiger

Condensationswasserableiter.

Der erstere Apparat ist in Fig. 5 Taf.

29 dargestellt. In das Sammelgefäſs V tritt das heiſse

Wasser direct von dem Hauptrohr r durch den Meſsapparat

m und das Reductionsventil v ein. Dieses Gefäſs ist mit senkrechten Scheidewänden s versehen, damit das Wasser eine ziemlich weite

Strecke zu flieſsen hat, ehe es in den Ableiter u und

in das Rückfluſsrohr w gelangt. Die Scheidewände sind

zu diesem Zweck von ungleicher Höhe, lassen oben aber zum Entweichen des Dampfes

einen freien Raum. Während nun das Wasser den Apparat langsam durchströmt, wird ein

Theil des ersteren in Dampfform übergehen, indeſs die Temperatur des anderen Theiles

sich entsprechend erniedrigen wird.

Der Condensationswasserableiter für die Heizöfen, in Fig. 6 Taf.

29 veranschaulicht, ist so eingerichtet, daſs der Abfluſs des Niederschlagswassers

von den Heizöfen durch den Differentialdruck einer Wassersäule auf den

entgegengesetzten Seiten einer Scheidewand a im

Ableiter bewirkt wird. Zu diesem Zweck ist die Scheidewand a beweglich, indem sie am Rand zwischen zwei concaven zusammengeschraubten

Gehäusen b eingeklemmt ist. An a ist die Spindel c

mit dem Ventil d angebracht, welches den Durchfluſs in dem Cylinder

e öffnet oder verschlieſst. Der Cylinder e sitzt an der unteren Seite des Gehäuses b fest. Das mit der Rückfluſsleitung in der Straſse in

Verbindung stehende Rohr f schlieſst sich unter dem

Ventil d an. Der Cylinder e ist ferner durch das Rohr g mit dem unteren

Ende des Ofenrohres h so verbunden, daſs das Rohr g oberhalb des Ventiles im Cylinder e einmündet. Vom Rohr h

zweigt das Rohr i ab und mündet über der Scheidewand

a aus, während ein Rohr k sich von der unteren Seite der Scheidewand a bis an das obere Ende des Rohres h

erstreckt Ist k mit Wasser gefüllt, so wird in Folge

dessen Ventil e geschlossen sein und es so lange

bleiben, bis sich der Heizofen mit Wasser gefüllt hat und der Druck der Wassersäule,

welcher auf das Ablaſsventil durch g übertragen wird,

und der Druck, welcher durch k auf den oberen Theil der

Scheidewand wirkt, zusammengenommen gröſser ist als der Druck auf den unteren Theil

der Scheidewand a.

Man kann den beschriebenen Anordnungen und Constructionen

Originalität nicht absprechen* doch liegt Referent einige Bedenken gegen die

praktische Verwerthung derselben. Bei Anlage einer Stadtheizung dürfte in erster

Linie die Sicherheit des Betriebes zu betonen sein und diese erscheint bei der in

Frage stehenden Heizung als nicht genügend vorhanden. Einmal ist die Unsicherheit

des Betriebes in der Schwerfälligkeit desselben zu suchen, d.h. darin, daſs der

Umlauf des Wassers, also die gesammte Wärmezufuhr nach den einzelnen Gebäuden, von

dem Betriebe einer Dampfpumpe abhängig ist; dann scheint aber auch eine Unsicherheit

in dem in jedem Gebäude anzubringenden Apparat zur Ueberführung des Wassers in

Dampfform zu bestehen. Der Apparat, so einfach er auch ist, erfordert Verständniſs

und Beaufsichtigung, welche in der Regel nicht vorausgesetzt werden darf; auch

erscheint die vorgeschlagene Construction nicht sicher genug, um in den Heizöfen

einen höheren Druck, als den durch das Druckregulirventil gestatteten, zu vermeiden.

Beim Eintritt von Wasser in das Gefäſs X wird nur ein

Theil, und zwar der kleinere desselben, in Dampfform übergehen, während der andere

Theil zunächst die Temperatur des in X gebildeten

Dampfes annehmen, sich alsdann aber durch das in D

befindliche wärmere Wasser ebenfalls, wenn auch allmählich, in Dampf verwandeln

wird. Ist nun die Condensation in den Heizöfen eine entsprechend geringe, so kann es

eintreten, daſs der Druck in letzteren sowie in X

zunimmt und die zulässige Grenze überschreitet.

Bedenklich will überhaupt dem Referenten erscheinen, den Gebäuden

weit über den Siedepunkt erwärmtes Wasser zuzuführen, da sowohl ein Undichtwerden

bezieh. Platzen der Rohrleitung oder des besprochenen Apparates nicht nur sehr

bedeutende Störungen, sondern durch plötzliche Umwandlung eines Theiles des Wassers

in Dampf ernstliche Gefahren eintreten können. Bei einer Dampfheizung wird in Folge

einer Undichtigkeit wohl Dampf entweichen, aber der Verlust an Wärme, die Menge des

ausströmenden Dampfes und mithin die Störungen werden nie so bedeutend sein als in

Folge gleicher Undichtigkeit bei Prall's Heizung.

Die erwähnten Uebelstände würden in etwas an Bedeutung verlieren,

wenn gegenüber einer einfachen Dampfheizung die in Frage stehende Heizung bedeutend

billiger in der Anlage sich herausstellen würde. Anscheinend ist jedoch dies nicht

der Fall; denn einmal sind für jedes Gebäude besondere Apparate zur Ueberführung des

Wassers in Dampfform erforderlich, dann aber werden die Maſse der Hauptrohrleitungen

kaum geringer werden als bei der Dampfheizung; denn wenn auch das specifische

Volumen des Dampfes ein sehr bedeutendes ist, so wird dieser Uebelstand durch die im

Wasserdampf enthaltene latente Wärme, sowie durch die bedeutende Geschwindigkeit des Dampfes in den

Rohrleitungen mehr oder weniger ausgeglichen, je nachdem man den Druck in dem Kessel

und den Hauptrohrleitungen höher oder niedriger annimmt.

Bei der Bedeutung, welche zur Zeit die Frage der Städtebeheizung unstreitig besitzt,

ist sicherlich jeder Beitrag zur Lösung derselben zu begrüſsen und mit Interesse zu

verfolgen. Es ist daher auch nur, trotz der ausgesprochenen Zweifel und Bedenken,

wünschenswerth, daſs mit den vorstehend beschriebenen Anordnungen und Constructionen

Versuche gemacht werden, um mit Hilfe derselben ein endgültiges Urtheil über den

Werth des Patentes fällen zu können.

H. R.

Tafeln