| Titel: | Ueber Apparate zur Herstellung und Verwendung von Mineralwasser. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 378 |

| Download: | XML |

Ueber Apparate zur Herstellung und Verwendung von

Mineralwasser.

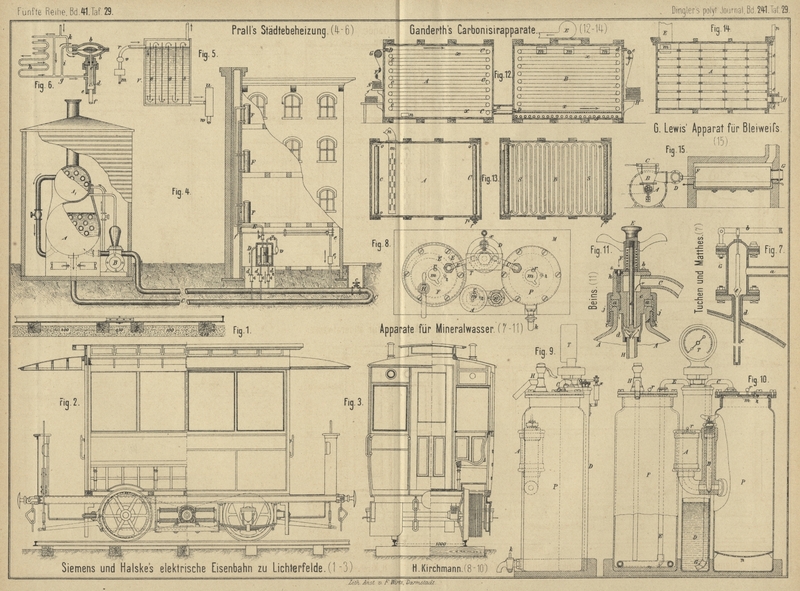

Mit Abbildungen auf Tafel 29.

Apparate zur Herstellung und Verwendung von

Mineralwasser.

G. Tuchen in Schönebeck a. d. Elbe und C. Matthes in Groſs-Salze (* D. R. P. Kl. 12 Nr. 9474

vom 19. August 1879) schalten zwischen Säuregefäſs und Entwickler einen Glashahn

ein, um den Säurezufluſs beobachten zu können. Die Ablaſsvorrichtung G (Fig. 7 Taf.

29) ist auf dem Deckel des Entwicklers mittels Stutzen d befestigt. Wird mittels des Hebels b das

Bleiventil e gehoben, so wird der Rückstand von der

Entwicklung durch das Bleirohr c und das Abfluſsrohr

a herausgedrückt.

Der Mineralwasserapparat von H. Willenberg in Breslau (*

D. R. P. Kl. 12 Nr. 7097 vom 26. Februar 1879) besteht aus 3 Abtheilungen, deren

mittlere mit Eis gefüllt wird. Die eine der seitlichen Abtheilungen enthält eine

Lösung von 30g Natriumbicarbonat und 1g Kochsalz in 1l

Wasser, die andere 20g Weinsäure in 1l Wasser. Beim Gebrauch treten beide Flüssigkeiten

durch einen Hahn mit doppelter Bohrung gemeinschaftlich aus.

Der ebenfalls für Haushaltungszwecke bestimmte Mineralwasserapparat von H. Kirchmann in Hamburg (* D. R. P. Kl. 53 Nr. 12438

vom 19. Februar 1880) hat, wie aus Fig. 8 bis

10 Taf. 29 zu sehen, einen Säurebehälter A

aus Glas, dessen Boden und Deckel aus verbleitem Messing bestehen. Der Regulator B mit Stellschraube S

dient zur Zuführung der Säure in den mit Kreide o. dgl. gefüllten

Kohlensäure-Entwickler P, welcher aus Kupfer mit

Bleifütterung gefertigt und mit Siebboden n und

Abfluſshahn k versehen ist. Durch das Bleirohr C gelangt das Gas in den unteren Theil des aus

verbleitem Kupfer hergestellten Waschgefäſses D, an

welchem das Sicherheitsventil x und Manometer T angebracht ist und von wo aus das Rohr E das Gas in den unteren Raum des Glasgefäſses F leitet, in welchem sich die Flüssigkeit befindet, welche mit

Kohlensäure versehen werden soll und dessen Entleerung durch den Syphonverschluſs

H stattfindet. Die Füllung der Gefäſse A, P und F geschieht durch

Drehklappen m, welche in den zugehörigen Gefäſsdeckeln

an deren unteren Seiten auf Zapfen z drehbar angebracht

sind und aus verbleitem Messing mit darauf befestigter Gummidichtungsplatte

bestehen. Jede Platte ist nach oben mit einem vorstehenden Knopf r versehen, wodurch die im Deckel befindliche

Durchbrechung geöffnet, bezieh. geschlossen werden kann. Das Rohr G ist am unteren Ende mit einem Gummischlauch G überzogen, welcher ein Stück über das Rohrende

vorsteht und den Zweck hat, die Verbindung des Rohres C

nach P zu schlieſsen, sobald in P die Gasentwicklung aufhört, oder zu schwach geworden ist. Das in F ausmündende Bleirohr E

endet auf dem Boden von F in einer Bogenwindung, welche

mit feinen Durchbohrungen versehen ist. Ueber dieses Bogenrohr ist ein Gummischlauch

gezogen, welcher eine Zahl feiner Einschnitte enthält, damit sich diese schlieſsen,

sobald der Druck zu gering wird, und dadurch jeden Rücklauf des Wassers aus F nach D verhindern.

Der Syphonverschluſs von H.

und J. F. Beins in Groningen, Holland (* D. R. P. Kl.

64 Nr. 12008 vom 4. Juni 1880) ist dadurch von anderen ausgezeichnet, daſs das

Mineralwasser mit keinem Metall in Berührung kommt. In dem Hals A (Fig. 11

Taf. 29) der Flasche sitzt, durch den Gummidichtungsring a von A getrennt, das Gehäuse c aus Hartgummi. In letzterem bewegt sich die Stange e

aus Hartgummi, welche unten das mit weichem Gummi gedichtete Ventil o für den Auslaſs des Wassers trägt und oben den Knopf

E, durch dessen Niederdrücken das Ventil o geöffnet wird. Der Dichtungsring b verhütet, daſs Wasser mit den Metalltheilen des

Knopfes, mit seiner Führung F und mit der Spiralfeder

in Berührung kommt. Auch das Ausfluſsmundstück C ist

aus Hartgummi oder Glas. Ueber das unterste Ende von c

ist der Muff d von Hartgummi oder Glas gezogen. In

diesem ist die Glasröhre H eingekittet, welche bis auf

den Boden der Flasche A reicht. Der Flaschenhals trägt

den metallenen Ring i, über welchen der Muff j behufs Befestigung des Syphongehäuses an den

Flaschenhals geschraubt wird. Ferner ist ein kleines Ventil k in dem Gehäuse c angebracht, welches durch

eine Spiralfeder stets gegen seinen Sitz s gepreſst

wird. Oeffnet sich das Ventil, so wird dadurch die Verbindung von auſsen mit dem

Innern der Flasche durch ein Kanälchen hergestellt. Es kann nun entweder Kohlensäure

ein-, oder Luft ausströmen.

Tafeln