| Titel: | Ueber Neuerungen an Windrädern. |

| Autor: | Hausenblas |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 413 |

| Download: | XML |

Ueber Neuerungen an Windrädern.

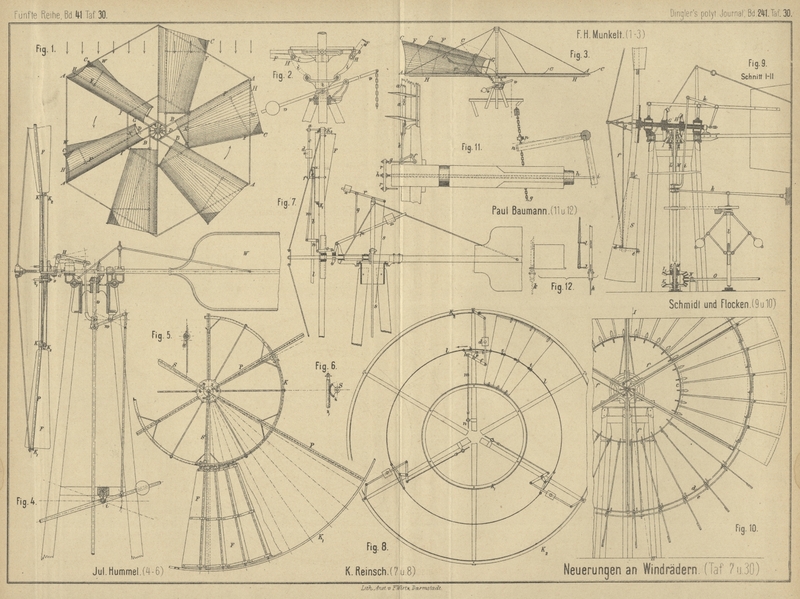

Mit Abbildungen auf Tafel 30.

(Patentklasse 88. Fortsetzung des Berichtes S. 81

d. Bd.)

Ueber Neuerungen an Windrädern.

Während die bisher (S. 81 d. Bd.) beschriebenen Windräder mit

steifen Flügeln versehen sind, arbeitet der horizontale Windmotor von F. H. Munkelt in Grimma (* D. R. P. Nr. 12278 vom 7.

Juli 1880) mit Segelzeug, welches sich vor dem Wind von selbst stellt. Die

trapezförmigen Segel sind mit der einen Seite AB (Fig.

1 bis 3 Taf. 30)

an den radialen Armen des horizontalen Radgerippes befestigt, an der gegenüber

liegenden Seite CG aber mit Stangen versehen, welche

von Hebeln F und D, die

auf Achsen H sitzen, getragen werden. Diese Stangen

liegen in der Regel auf dem Radgerippe auf und halten dabei die Segel in

horizontaler Lage gespannt, in welcher Stellung sie auch ungehindert gegen den Wind

laufen können. Vor den Wind gelangt, blähen sich die Segel auf, da der Wind dann

durch das etwas aufgebogene Eck bei C unter das Segel

tritt und am Ausweichen nach unten durch ein zweites festgespanntes wagrechtes Segel

AYXW gehindert wird. Hierbei werden die Stangen CG gehoben, die Achsen H

gedreht und dadurch die an ihren Enden aufgekeilten Hebel i niedergedrückt, bis sie gegen die Anschlagrollen an der Hülse z stoſsen, worauf ein weiteres Aufblähen des Segels

nicht mehr möglich ist. Die Hülse z läſst sich mittels

des Hebels v verstellen, wodurch die Regulirung der

wirksamen Segelfläche in einfachster Weise ermöglicht ist. In der höchsten Lage hält

die Hülse z alle Segel vollständig horizontal gespannt,

das Rad ist also abgestellt.

Die Construction ist eine höchst einfache, dabei zweckentsprechende und deshalb

gewiſs sehr beachtenswerth.

Endlich ist noch ein horizontaler Windmotor von L. A. Purper in Paris (* D. R. P. Nr. 12316 vom 2. Juli

1880) zu erwähnen, welcher ein von einem viereckigen Kasten umschlossenes einfaches

Flügelrad aufweist. In jeder der vier aufrechten Kastenwände ist eine seitliche

Oeffnung mit beiderseitigen Leitwänden angebracht, wodurch der Windstrom so gegen

das Rad geleitet wird, daſs er dessen Achse kreuzt.

Von den Neuerungen an verticalen Windrädern beziehen sich mehrere auf die Stellung

der meist um radiale Achsen drehbaren Flügel. Jul.

Hummel in Ober-Cunnersdorf bei Löbau in Sachsen (* D. R. P. Nr. 8195 vom

13. Juli 1879) trifft die aus Fig. 4 bis

6 Taf. 30 ersichtliche Anordnung. Die hohlen Achsen der Flügel F drehen sich lose auf Stangen, welche zwischen den an

den Radarmen P befestigten Kränzen K, K1 eingespannt sind.

Die an den inneren Enden der Flügelachsen sitzenden Kurbeln greifen mit ihren Zapfen

in einen dritten Kranz K2, welcher von den Zapfen der auf den Wellen S befestigten Kurbeln erfaſst wird. Die Wellen S tragen andererseits Zahnbögen z, welche mit

Zahnstangen z1 (Fig.

6) in Eingriff stehen, die mit einer gemeinschaftlichen, auf der Radachse

a verschiebbaren Stellhülse s verschraubt sind. Die Verschiebung dieser Stellhülse erfolgt von Hand

mittels des Hebel- und Stangensystemes iwvH und hat die

Verstellung der Flügel zur Folge. Die Flügel selbst stehen nicht normal zur

Radachse, sondern sie sind etwas gegen dieselbe geneigt. Die Radachse ist in einem

Drehgestell gelagert, welches auf Kugeln läuft. Das Einstellen des Rades gegen den

Wind wird durch die Windfahne W besorgt. Hervorgehoben

sei noch, daſs die gewählte Construction der Flügelachsen die leichte Auswechselung

der Flügel ermöglicht.

Auch das Rad von K. Reinsch in Dresden (* D. R. P. Nr.

10617 vom 27. Februar 1880) weist, wie aus Fig. 7 und

8 Taf. 30 zu ersehen, Flügel F auf, welche

sich zwischen zwei concentrischen Ringen K1, K2 drehen können und durch Gelenke t mit einem dritten Ring l

verbunden sind, dessen Drehung ihre Verstellung zur Folge hat; diese wird aber hier

bei Geschwindigkeitsänderungen des Rades selbstthätig hervorgerufen, indem durch die

wechselnde Fliehkraft das Gewicht d verstellt wird,

welches auf der mit den Hebeln a und f verbundenen Stange c

befestigt ist, der Hebel f aber durch einen zweiten

Schenkel e und die Stangen i,

k auf den Regulirungsring l wirkt. Zur

Verstellung von Hand dient in etwas umständlicher Weise das Stangen- und Hebelsystem

s bis m und k bis h. Durch passendes

Einstellen des Gewichtes d auf der Stange c soll die zweckmäſsigste Radgeschwindigkeit erzielt

werden.

Schmidt und Flocken in Merkendorf bei Auma, Groſsherzogthum Sachsen (* D. R. P. Nr. 10608 vom 17. Januar 1880) lassen ebenfalls

die Achsen der

radial stellbaren Flügel S (Fig. 9 und

10 Taf. 30) sich in zwei Ringen c und d drehen; doch ist der letztere noch innerhalb der

Flügel, diese theilweise durchschneidend, angeordnet, um eine bequeme Lagerung der

beiderseits kurbelförmig abgebogenen Wellen f zu

ermöglichen, welche einerseits den Regulirungsring e

erfassen, andererseits in einen Gelenkkopf greifen, welcher an einer durch die hohle

Radachse hindurchgehenden Stange g sitzt. Hebel h, Stange i und Hebel k verbinden die Stellstange g mit einem kräftigen Centrifugalregulator l,

welcher die Flügelstellung der Radgeschwindigkeit gemäſs ändert.

Von besonderem Interesse ist bei diesem Rade das Triebwerk, dessen Einrichtung die

Verhinderung der bei Verbindung der Radachse mit dem stehenden Wellbaum durch

Kegelräder sonst auftretenden Schwankungen des ganzen Radgestelles bezweckt. Die

Radachse trägt zwei gegen einander gestellte Kegelräder G,

H, welche die auf den stehenden, über einander geschobenen Achsen L, M sitzenden Räder I, K

in umgekehrte Drehung versetzen; die gleichfalls wechselständigen Räder I1, K1 am unteren Ende der

Achsen L, M wirken dann auf das Rad N der Transmissionswelle O

wieder in gleichem Sinne. Da die Räder G, H gleiche

Kräfte im entgegengesetzten Sinn übertragen, ist einem Hin- und Herschwingen der

Radachse um den stehenden Wellbaum in Folge der Kraftübertragung auf den letzteren

wirksam vorgebeugt.

Statt die Flügel selbst drehbar zu machen, um ihre wirksame

Fläche zu ändern, verbindet Paul Baumann in Grottkau (*

D. R. P. Nr. 8990 vom 18. Juni 1879) dieselben fest mit der Achse und versieht sie

mit jalousieartigen Klappen, welche nach beiden Seiten ausschlagen können. Die

Klappengelenke l (Fig. 11 und

12 Taf. 30) hängen unter einander mittels Leisten a zusammen, welche durch Stangen k, g und

Hebel f mit einem Querhaupt r verbunden sind, das an der mit dem Winkelhebel ni verbolzten Stange h hängt. Der Schenkel

n dieses Winkelhebels umgreift eine durch ein

Gewicht belastete, fest aufgehängte Kette g und legt

sich gegen einen Bund p in derselben, wenn der Wind

gegen die Flügelklappen drückt. Bei zu heftigem Wind öffnen sich die Flügelklappen

nach hinten, indem gleichzeitig der Winkelhebel ni das

Gewicht an der Kette g, welches dem Winddruck auf die

Schaufel nicht mehr das Gleichgewicht zu halten vermag, hebt. Bei plötzlich

umspringendem und von hinten in das Rad dringendem Wind können sich die Klappen ohne

Widerstand nach vorn drehen, weil sich dann der Winkelhebel ni von dem Bund p der Kette g einfach abhebt.

Die Veränderlichkeit der Flügelstellung zu Regulirungszwecken

wird von F. Wiebeck in Neuhalden sieben bei Magdeburg

(* D. R. P. Nr. 8191 vom

6. Juli 1879) durch den Einbau des Windrades in ein horizontales Rohr ersetzt,

welches beiderseits mit jalousieartigen Klappen versehen ist, um theilweise oder

gänzlich abgesperrt werden zu können. Der Motor gleicht demnach einer

Achsialturbine. Der Erfinder bringt übrigens in dem an der Eintrittseite erweiterten

Leitrohr drei solche Turbinenräder hinter einander an, deren Schaufelstellung

wechselt, weshalb das erste und dritte Rad nach der einen, das mittlere Rad aber

nach der entgegengesetzten Richtung sich dreht. Die Räder sitzen lose auf ihrer

Achse; die Drehung der beiden äuſseren wird durch Stirnräderpaare auf eine zur

Turbinenachse parallele Welle übertragen, während das mittlere Rad durch ein

Kettenräderpaar auf dieselbe Welle wirkt. Die auf der letzteren sitzenden Räder sind

mit ihr durch Auslöskupplungen verbunden, um eine etwaige Ungleichheit der

Geschwindigkeit der einzelnen Räder unschädlich zu machen.

Joens in Kiel (* D. R. P. Nr. 10197 vom 16. December

1879) will die bewegende Kraft des Windes durch ein Schaufelrad nutzbar machen,

welches in einen mit Leitwänden versehenen Kasten eingebaut ist. Auf S. 414 dieses

Berichtes ist ein ähnlicher Vorschlag von L. A. Purper

erwähnt.

Um bei Windrädern mit Steuerfahne das Hin- und Herbewegen zu hindern, welches bei

unregelmäſsigem Wind durch dessen Einwirkung auf die Fahne hervorgebracht wird, legt

O. Sielaff in Stolp, Pommern (* D. R. P. Nr. 11982

vom 30. April 1880) die Fahne während des Betriebes mittels einer einfachen

Vorrichtung um.

Bei transportablen Windmotoren wollen F. Filler und J. L. Ingwersen in Elmsbüttel-Hamburg (* D. R. P. Nr.

9079 vom 21. Juli 1879) das Rad mit seiner horizontalen Achse, den stehenden

Wellbaum und die von diesem getriebene Arbeitsmaschine (z.B. Pumpe) an einem

aufrecht stehenden Rahmen lagern, welcher auf dem Wagengestell mittels eines

Cardanischen Gehänges ruht. Die Windradachse kann sich dann auch bei geneigter Lage

des Wagens wagrecht einstellen.

Die noch zu erwähnende Dreh Vorrichtung für Windmühklappen von C. Bernhardt in Lübeck (* D. R. P. Nr. 9750 vom 18.

December 1879) besteht darin, daſs durch ein kleines Windrad ein Vorgelege mit einem

Kettenrad bethätigt wird, welch letzteres in eine endlose Gelenkkette greift, welche

um den die Kappe tragenden feststehenden Kronring gelegt und an diesem vor

Verschieben geschützt ist. Das sich drehende Kettenrad haspelt sich an der Kette

fort und, da es in der Kappe selbst gelagert ist, so folgt diese der Bewegung und

dreht sich.

Hausenblas.

Tafeln