| Titel: | L. A. Guibert's und R. Langensiepen's Alarmpfeifen mit Membranvorrichtungen. |

| Autor: | Whg. |

| Fundstelle: | Band 241, Jahrgang 1881, S. 422 |

| Download: | XML |

L. A. Guibert's und R. Langensiepen's Alarmpfeifen mit

Membranvorrichtungen.

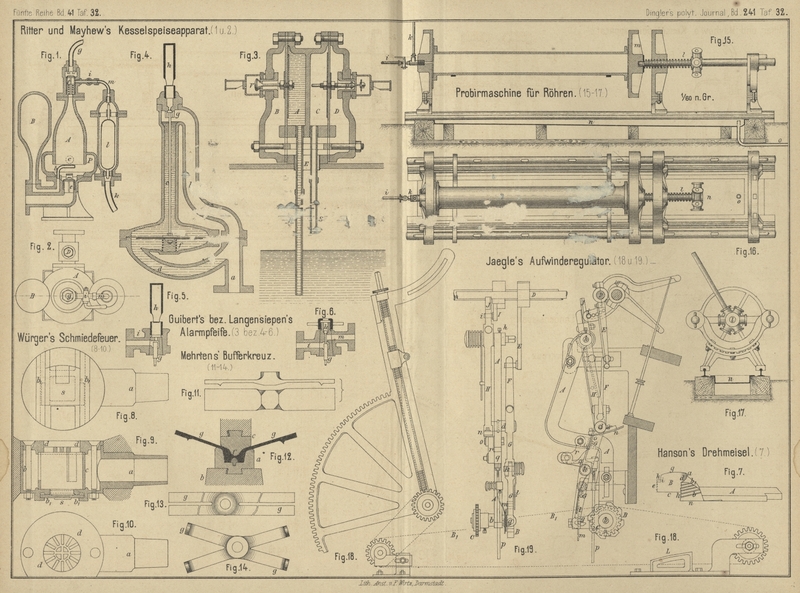

Patentklasse 13. Mit Abbildungen auf Tafel 32.

Guibert und Langensiepen's Alarmpfeifen mit

Membranvorrichtungen.

Wenn man ein vom Normalwasserspiegel eines Dampfkessels ausgehendes Rohr in eine über

dem Kessel liegende Kammer münden läſst, so wird die Pressung in derselben verschieden sein,

je nachdem sich der Wasserspiegel über oder unter der Rohrmündung befindet, die

Kammer also mit Wasser oder mit Dampf gefüllt ist; im ersteren Falle ist sie um

einen Betrag, welcher der im Standrohr stehenden Wassersäule entspricht, kleiner als

im zweiten Falle. Ist nun die Kammer auf einer Seite durch eine biegsame Platte

abgeschlossen, welche andererseits durch einen constanten Dampf- oder Wasserdruck

belastet ist, so wird sich die Platte beim Wechsel der Pressung nach der einen oder

anderen Seite ausbiegen und diese Bewegung der Platte kann zu irgend einem Zweck,

z.B. zum Oeffnen eines zur Alarmpfeife führenden Ventiles, benutzt werden. Hierauf

gründen sich die Constructionen von L. A. Guibert in

L'Horme (* D. R. P. Nr. 14 451 vom 30. October 1880) und von R. Langensiepen in Buckau-Magdeburg (* D. R. P. Nr. 14 747 vom 11. Januar

1881).

Die in Fig. 3 Taf. 32 veranschaulichte Construction von Guibert vereinigt zwei Alarmvorrichtungen in sich; die eine zeigt den

Wassermangel, die andere den Wasserüberfluſs an. Jede derselben kann jedoch auch

einzeln für sich ausgeführt werden. Das von der Kammer A ausgehende Rohr R taucht für gewöhnlich in

das Wasser. In Folge dessen ist der Druck in A geringer

als in dem Raum B, welcher durch E stets mit dem Dampfraum des Kessels in Verbindung

steht. Die beide Räume trennende Membran (aus Kautschuk, Leder o. dgl.) wird mithin

nach A hingedrückt und hält das mit ihr verbundene

Ventil V geschlossen. Sinkt der Wasserstand unter die

Mündung von R, so tritt Dampf in A ein, die Pressung wird auf beiden Seiten der Membran

gleich, der auf das Ventil V wirkende Dampfdruck öffnet

dieses und die Pfeife wird zum Ertönen gebracht. – In den Räumen C und D ist für gewöhnlich

Dampf enthalten, der Druck folglich in beiden gleich und das Ventil U wird durch den Dampf auf seinen Sitz gepreſst. Steigt

der Wasserstand bis zur Mündung von S, so füllt sich

C mit Wasser und der nun in D vorhandene Ueberdruck drängt die Membran, welche C von D trennt, nach links, wodurch U geöffnet wird. Die beiden an dem Apparate

angebrachten Pfeifen geben verschiedene Töne.

Langensiepen's Vorrichtung (Fig. 4 bis

6 Taf. 32) hat einen wesentlichen Vorzug vor der vorhergehenden, nämlich

den, daſs die Membran e in ein Rohr cd eingeschaltet ist, welches stets mit Wasser gefüllt bleibt. Die Membran kommt also nie mit dem Dampfe

in Berührung und wird in Folge dessen viel dauerhafter sein als bei der Guibert'schen Einrichtung. Das Standrohr schlieſst sich

an den Stutzen a an. Ist genügend Wasser im Kessel, so

ist auch das Rohr b mit Wasser gefüllt. Die Pressung

ober- und unterhalb der Membran ist, weil auf beide Seiten gleich hohe Wassersäulen

drücken, gleich und das

Ventil g wird durch die Feder f auf seinen Sitz gedrückt. Sinkt der Wasserstand und entleert sich b, so ist der Druck oberhalb der Membran der ganzen in

c und d gebliebenen

Wassersäule entsprechend gröſser als unterhalb; die Membran wird dann nach unten

durchgebogen und das Ventil g geöffnet. Wünscht man zum

Anblasen der Pfeife h trocknen Dampf zu benutzen, so

wird die Einrichtung nach Fig. 5

getroffen. Das Ventil g hat hier die Gestalt eines

Kolbens; der trockene, von einem beliebigen Punkte des Kessels entnommene Dampf

tritt durch i ein.

Dieselbe Membran Vorrichtung, mit dem Aufsatz Fig. 6

versehen, benutzt Langensiepen auch zur Regulirung

seines Speiseapparates (vgl. 1881 241 * 87). Das Ventil

g ist in die zu dem Speiseapparate führende Leitung

im eingeschaltet, welche, von dem Dampfraum oder

besser von dem Wasserraum des Kessels ausgehend, den Zweck hat, nach stattgehabtem

Saugen die zum Oeffnen des Dampf- und des Druckventiles nöthige Spannung im Apparate

herzustellen. Mit dem Ventil g ist in Fig. 6 ein

Luftauslaſsventil k starr verbunden, welches nach

Schluſs des Ventiles g die Luft und allerdings auch

etwas Dampf aus dem Apparate entweichen läſst. Dabei ist angenommen, daſs die Röhre

m an dem höchsten Punkte des Apparates

ausmünde.

Whg.

Tafeln